【2/28まで 51%OFF】Rhodes「V-Pan」通常39ドルがセール価格19ドルに!約3,000円割引SALE

通常価格:$39.00

Plugin Boutiqueでの購入手順

特典のもらい方・ポイントの使い方

Plugin Boutiqueで買い物をすると、有料プラグインが1つ無料でもらえます。

無料なので、必ずもらっておきましょう!

※プレゼントされる製品は、月ごとに変わります。

購入するプラグインをカートに入れます。

カートに進んだら「See Gift」をタップし、ほしいプラグインを選びます。

無料で追加されました。

【ポイント利用方法】

Plugin Boutiqueを利用すると貯まる「Virtual Cash(ポイント)」を適用すると、割引されます。

音にもっと立体感がほしい

動きのあるパンニングを加えたい

そう考えたことはありませんか?

DAW標準のパン機能では表現しきれない“奥行き”や“揺らぎ”。

その悩みを解決するのが、Rhodes「V-Pan」です。

1970年代のスーツケース・ピアノに搭載された伝説的なビブラート効果を現代に再構築。

この記事では、V-Panの特徴や使い方、他のプラグインとの違いまでわかりやすく解説していきます。

価格:$39.00 → $19.00(51%OFF!)

Plugin Boutiqueでの購入手順

特典のもらい方・ポイントの使い方

Plugin Boutiqueで買い物をすると、有料プラグインが1つ無料でもらえます。

無料なので、必ずもらっておきましょう!

※プレゼントされる製品は、月ごとに変わります。

購入するプラグインをカートに入れます。

カートに進んだら「See Gift」をタップし、ほしいプラグインを選びます。

無料で追加されました。

【ポイント利用方法】

Plugin Boutiqueを利用すると貯まる「Virtual Cash(ポイント)」を適用すると、割引されます。

V-Panとは何か?Rhodes伝統のビブラート効果を再構築した革新的プラグイン

Rhodes「V-Pan」は、1970年代のスーツケース・ピアノに搭載されていた「ビブラート・パンニング」効果を現代向けに進化させたプラグインです。

Rhodes MK8に搭載されたVari-Pan回路をベースに、DAW上で誰でも簡単にあの立体的なステレオ効果を再現できます。

単なる左右パンではなく、波形や深さ・速さを自由に変化させることで、楽曲に表情や奥行きを加えることができます。

音源のジャンルを問わず、動きのある音像を作りたい場面で活躍します。

Rhodes伝統のビブラート回路をモデリング:

1970年代のスーツケース・ピアノに搭載されていた回路設計を元に、現代のDAW環境で再現できるように設計されています。

音楽史に残るサウンドを再び使えることが魅力です。

Vari-Panをプラグイン化:

Rhodes MK8に搭載されているVari-Pan回路をそのままソフトウェアで扱えるようにしたことで、リアルなステレオモジュレーションを誰でも簡単に扱えるようになりました。

波形モーフィングによる多彩な揺らぎ表現:

サイン波やスクエア波、トライアングル、ランプ波などに加えて、それらを連続的に変化させることが可能です。

揺れ方のニュアンスを細かく調整できます。

あらゆる音源に使用可能:

シンセやエレピだけでなく、ボーカルやギター、ドラムループなどにも対応。

トラック全体の質感や雰囲気を自在にコントロールできます。

音の広がりと動きが簡単に演出できる:

難しい設定は不要で、直感的な操作だけで立体的なステレオイメージを作り出せます。

特にヘッドフォンやスピーカーでのリスニング時にその効果は明確に感じられます。

【2/28まで 51%OFF】Rhodes「V-Pan」通常39ドルがセール価格19ドルに!約3,000円割引SALE

通常価格:$39.00

Plugin Boutiqueでの購入手順

特典のもらい方・ポイントの使い方

Plugin Boutiqueで買い物をすると、有料プラグインが1つ無料でもらえます。

無料なので、必ずもらっておきましょう!

※プレゼントされる製品は、月ごとに変わります。

購入するプラグインをカートに入れます。

カートに進んだら「See Gift」をタップし、ほしいプラグインを選びます。

無料で追加されました。

【ポイント利用方法】

Plugin Boutiqueを利用すると貯まる「Virtual Cash(ポイント)」を適用すると、割引されます。

Rhodes「V-Pan」の価格

価格:$39.00 → $19.00(51%OFF!)

Plugin Boutiqueでの購入手順

特典のもらい方・ポイントの使い方

Plugin Boutiqueで買い物をすると、有料プラグインが1つ無料でもらえます。

無料なので、必ずもらっておきましょう!

※プレゼントされる製品は、月ごとに変わります。

購入するプラグインをカートに入れます。

カートに進んだら「See Gift」をタップし、ほしいプラグインを選びます。

無料で追加されました。

【ポイント利用方法】

Plugin Boutiqueを利用すると貯まる「Virtual Cash(ポイント)」を適用すると、割引されます。

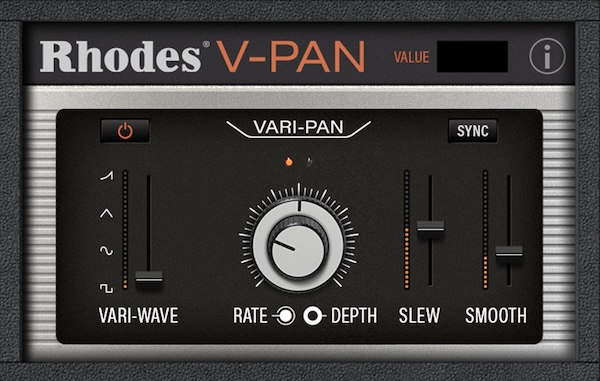

V-Panの基本操作と全機能解説

V-Panは、シンプルながらも音作りの幅が広いのが特長です。

直感的なインターフェースで、必要なパラメータをスムーズに調整できるため、初心者でも迷わず扱えます。

さらに、各パラメータはDAWのオートメーションにも対応しており、楽曲の展開に合わせてリアルタイムに変化を加えることが可能です。

以下に、主要な操作項目とその機能について詳しく説明します。

POWER(パワー):

プラグインのオン/オフを切り替えるスイッチです。

音作りの途中でも簡単にバイパスできるため、効果の有無をすぐに確認できます。

Vari-Wave(バリウェーブ):

波形をスクエアからサイン、トライアングル、ランプへと連続的にモーフィングできます。

中間の位置にすることで、複雑でユニークな揺らぎを作り出せます。

Rate(レート):

パンニングのスピードを調整します。

テンポと同期することもでき、8分音符や16分音符などのリズムで揺らぎを演出することも可能です。

Depth(デプス):

パンニングの深さ(左右の広がり)を調整します。

数値を上げると左右への振れ幅が大きくなり、劇的なステレオ感が得られます。

Slew(スルー):

選択した波形の立ち上がり・立ち下がりの時間を変化させる機能です。

急激な揺れから、なめらかな変化へと調整できます。

Smooth(スムース):

波形の角を丸めることで、さらに自然で柔らかい揺らぎを加えます。

スクエア波でも角が滑らかになり、耳に優しい印象を与えます。

Sync(シンク):

DAWのテンポに合わせてLFOのスピードを自動調整する機能です。

これにより、リズムと完全に連動したパンニング効果を作り出せます。

オートメーション対応:

すべてのパラメータはDAWでのオートメーション操作が可能です。

楽曲の構成に合わせて、リアルタイムに動きのあるエフェクトを加えることができます。

Vari-Waveで波形をモーフィングする方法

V-Panの中核機能とも言える「Vari-Wave」は、波形の形状を連続的に変化させられるユニークなコントロールです。

従来のオートパンでは波形を切り替えるだけのものが多い中で、Vari-Waveはスライダー一つでスクエア→サイン→トライアングル→ランプと滑らかに変化します。

そのため、単純なLFOでは作れない、複雑で人間味のあるパンニング効果を実現できます。

音の“揺れ方”そのものを自由にデザインしたい方にとって、非常に強力なツールです。

波形を連続的に変化させられる:

Vari-Waveはクリックで選ぶのではなく、スライダーで連続的に形状を変えられる仕様です。

位置によってはサインとトライアングルの中間など、通常では作れない波形も再現できます。

スクエア波からランプ波まで一つの操作で対応:

スクエア(直線的なオンオフ)、サイン(なめらかな揺れ)、トライアングル(対称的な揺れ)、ランプ(片方向の傾斜)という4種を無段階で繋げています。

そのおかげで、動きの印象を細かく調整できます。

中間波形で独自の効果を演出できる:

完全なスクエア波では耳障りでも、中間の波形にすれば自然な抑揚が生まれます。

特にギターやボーカルなど、人の耳に敏感に響くトラックには有効です。

リアルタイムのパフォーマンスにも最適:

Vari-Waveはオートメーションにも対応しているため、ライブやリアルタイムの演出でも“揺れ方”をダイナミックに変化させることが可能です。

SlewとSmoothの役割と使い分け

V-Panには、一般的なオートパンにはない2つのユニークなコントロールが備わっています。それが「Slew」と「Smooth」です。

この2つを使いこなすことで、波形の動きに微妙なニュアンスを加えることができ、単調になりがちなパンニングに人間的な“ゆらぎ”や“自然さ”を加えることが可能になります。

どちらも同じ“波形の加工”に関わるパラメータですが、目的や効果には明確な違いがあります。

Slew(スルー):

波形の変化スピードに“遅れ”を加える機能です。

たとえばスクエア波のように瞬間的に切り替わる波形でも、Slewを上げるとジワっと変化するようになります。

動きの鋭さを和らげたいときに便利です。

Smooth(スムース):

波形の角を丸める処理を行うコントロールです。

特にスクエア波やトライアングル波など、エッジのある形状を滑らかにしてくれます。

これにより、耳あたりが優しく、よりナチュラルな効果を得られます。

動きの“硬さ”と“柔らかさ”をコントロールできる:

Slewで「スピード感」、Smoothで「質感」を調整できるため、パンニングの表情をより繊細に作ることができます。

曲調や楽器に合わせて、心地よい揺れ方を追求できます。

組み合わせて調整するのがポイント:

どちらか一方だけを操作するよりも、SlewとSmoothをバランスよく使うことで自然で立体的な動きが生まれます。

極端な設定にせず、少しずつ調整していくのがコツです。

RateとDepthでモジュレーションをコントロール

V-Panの「Rate」と「Depth」は、パンニングLFOの動きの“速さ”と“深さ”をコントロールする基本的かつ重要なパラメータです。

直感的なノブ操作で調整でき、効果の強弱を細かく作り分けることが可能です。

パンニングが「どれくらいのスピードで左右に動くか」「どこまで広がるか」を決める役割を担っており、トラックに必要な表現を的確にコントロールできます。

これらを理解して使いこなすことで、楽曲に立体感と動きを自在に加えることができます。

Rate(レート):

パンニングのスピードを決めるコントロールです。

数値を上げると揺れが速くなり、低くするとゆっくり動きます。

音源に合わせて設定すれば、リズムに溶け込む自然な揺らぎや、リングモジュレーションのような効果も演出可能です。

Depth(デプス):

パンニングの左右への広がり(振れ幅)を調整します。

値を小さくすればさりげない揺れ、大きくすれば劇的に左右へ動く音像になります。

楽器ごとの存在感を調整するのに非常に便利です。

速さと深さの組み合わせが表現力を左右する:

同じRateでもDepthを変えると印象が大きく変わります。

たとえば速くて浅い揺れは細やかな演出、遅くて深い揺れは空間演出に向いています。

DAWのBPMと連動させて使うとさらに便利:

Sync機能をオンにすれば、Rateが音符単位(例:1/4、1/8など)で設定できます。

そのおかげで、リズムにぴったり合ったパンニングが簡単に作れます。

Sync機能とテンポ同期の活用方法

V-Panには、パンニングのスピードをDAWのテンポに合わせて自動調整できる「Sync」機能が搭載されています。

これにより、トラック内のリズムやビートにぴったり合ったモジュレーションが可能になります。

テンポと無関係な自由設定もできますが、Syncを活用することで、より音楽的で一体感のある揺れを生み出すことができます。

特に、電子音楽やリズム主体のジャンルでは、Sync機能の効果は大きな武器となります。

Sync(シンク)をオンにするとリズムに追従する:

DAWのテンポに合わせて、Rateパラメータが「1/4拍」「1/8拍」などの音符単位に切り替わります。

これにより、ビートやグルーヴと完全に連動したパンニングが作れます。

ビートとの一体感が生まれる:

揺れのスピードがトラックのリズムと一致するため、音の動きが楽曲の構成に自然に溶け込みます。

違和感のない仕上がりになります。

テンポが変化しても自動で対応:

プロジェクトのBPMを変更しても、Syncが有効であれば自動でモジュレーションのスピードも変化します。

そのため、テンポ変更時に手動で再調整する必要がありません。

自由度を保ちたいときはオフにもできる:

Syncをオフにすれば、RateをHz単位で自由に設定できます。

リズムに縛られない揺れ方を演出したい場面でも対応できます。

DAWでのパラメータオートメーション設定方法

V-Panは、すべての主要パラメータ(Rate、Depth、Vari-Wave、Slew、Smoothなど)がDAW上でオートメーションに対応しており、楽曲の展開に合わせてパンニング効果を自在に変化させることができます。

フェードインやブレイク、ビルドアップなどのタイミングでパラメータを自動的に変化させることで、手動操作では難しいダイナミックな演出が可能になります。

静的なパンでは得られない“生きた音”を作るために、オートメーションは非常に有効な手段です。

すべての操作子が右クリックで割り当て可能:

V-Panの各ノブやスライダーを右クリックすると、「DAWのオートメーションに割り当てる」操作ができます。

自分のワークフローに合わせてすぐに設定できます。

時間経過に合わせてモジュレーションを変化できる:

たとえば曲のサビでDepthを深くして空間を広げたり、イントロではRateをゆっくりにして揺れを控えめにしたりといった演出が可能です。

細かな調整でエフェクトの質感をコントロール:

SlewやSmoothもオートメーション対象なので、波形の“滑らかさ”や“遅れ感”もタイミングに応じて変化させられます。

音の印象を場面ごとに変えることができます。

ジャンルや楽曲構成に合わせた使い分けが可能:

たとえばEDMではDropの瞬間にDepthを一気に下げたり、Lo-FiではVari-Waveを徐々にモーフィングさせたりと、ジャンル特性に応じた演出も簡単です。

V-Panの使い方・音作りの具体例

V-Panは、その柔軟なコントロール性によって、楽曲や楽器の種類を問わず幅広い応用が可能です。

ここでは、具体的にどのような音作りに役立つのかを、代表的な音源別に紹介します。

単なるステレオパンニングにとどまらず、演出や空間表現の手段として活用することで、プロフェッショナルなサウンドに近づけることができます。

場面に応じた設定のヒントとしてご活用ください。

ボーカルに浮遊感と立体感を加える:

ゆるやかなレートと浅めのDepth設定で、自然な揺れを与えることができます。

Vari-Waveでサイン波寄りに調整すれば、耳に心地よい空間的な広がりが加わります。

ギターにトレモロ的な動きとリズム感をプラス:

中程度のDepthにスクエア波ベースでテンポ同期を活用すると、ギターのカッティングやアルペジオに合わせたシャープな動きが演出できます。

シンセにアナログ感と有機的な揺らぎを追加:

SlewとSmoothを組み合わせて滑らかな波形にすると、LFOによる揺らぎに柔らかさが出て、アナログシンセのような温かい質感が再現できます。

ドラム・ビートにリズムを持ったステレオ展開を加える:

ハイハットやパーカッションに適用することで、リズミカルに左右へ動かし、立体感のあるミックスを作ることができます。

ビートに躍動感が生まれます。

アンビエントやLo-Fiで“空間系”エフェクトと連携させる:

リバーブやディレイと併用することで、より没入感のあるサウンドスケープが作れます。

Vari-Waveをゆっくりモーフィングさせることで、音が浮遊するような印象に仕上がります。

ボーカルに浮遊感と立体感を加える

ボーカルは楽曲の中でもっとも耳を引くパートですが、パンニングを工夫することでさらに印象的な存在に仕上げることができます。

V-Panを使えば、センターに固定されたボーカルに自然な揺らぎを与え、浮遊感や立体感を演出できます。

特にバラードやLo-Fi、アンビエント系の楽曲では、空間的な広がりが加わることで聴き手の没入感が高まります。

空間エフェクトとの相性もよく、過剰な加工感を出さずに仕上げることが可能です。

ゆるやかなRate設定で自然な揺れを演出:

Rateはテンポに同期させず、Hz設定で0.2〜0.5Hz程度の遅いスピードにすると、ゆったりとした空気感を持ったパンニングが得られます。

Depthを抑えて中央寄りの広がりに:

極端に左右に振るのではなく、Depthを控えめに設定することで、ボーカルが中心にいながらもふわっと広がる印象になります。

Vari-Waveでサイン波〜トライアングル波を活用:

滑らかなモジュレーションが欲しいときはサイン波寄りに、少し揺れに変化をつけたいときはトライアングル波寄りにすると自然に仕上がります。

Smoothで耳当たりの良さを調整:

ボーカル特有の繊細なニュアンスを壊さないよう、Smoothを適度に上げて波形のエッジを柔らかくします。

これにより、より聴きやすい質感になります。

ディレイやリバーブと組み合わせると効果が倍増:

V-Panで揺れを加えたボーカルに空間系エフェクトを重ねると、音が前後左右に広がり、包まれるような空間を作り出せます。

ギターにトレモロ的な動きとリズム感をプラス

ギタートラックにV-Panを適用することで、ただのコードバッキングやアルペジオに“動き”を加え、リズミカルで印象的な演出が可能になります。

特にスクエア波やテンポ同期を活用すれば、トレモロエフェクトのような断続的な揺れを演出でき、楽曲のグルーヴ感を強調できます。

ミックスの中で埋もれがちなギターも、V-Panの立体的な動きによって存在感がぐっと高まり、他のパートとぶつからずに主張できるようになります。

スクエア波でカクカクした揺れを表現:

Vari-Waveをスクエア波寄りに設定すると、左右にカチッと切り替わるような動きが出ます。

カッティングギターやリズムギターと特に相性が良いです。

テンポ同期でリズムにぴったり合った揺れを作成:

Sync機能をオンにし、「1/8」や「1/16」の音符単位に設定することで、リズムに沿ったトレモロ的パンニングが得られます。

Depthを深めに設定してパンニング幅を広く取る:

左右の振れ幅を広げると、ギターの動きがより目立ち、ステレオフィールド全体に存在感を出すことができます。

Slewをゼロにしてシャープな切り替えに:

波形の遅延をゼロにすることで、揺れの切れ味が増し、カクッと切り替わるようなトレモロ感が強調されます。

ディレイとの併用で音の残像が活きる:

モジュレーションで左右に動かした音にディレイを加えると、動いた先に音が残るような効果が得られ、ギターの余韻を豊かに演出できます。

シンセにアナログ感と有機的な揺らぎを追加

デジタルシンセは音の精度が高い反面、どうしても“無機質”な印象になりがちです。

V-Panを使えば、そうしたシンセサウンドにアナログ的な不安定さや自然な揺らぎを与え、有機的なニュアンスを加えることができます。

特にLo-Fiやチル、アンビエント系のジャンルでは、こうした“ちょっとした不安定さ”が心地よい温かみを生み出し、サウンド全体の質感をぐっと引き上げてくれます。

Vari-Waveを中間位置でゆるやかにモーフィング:

サイン波とトライアングル波の中間あたりに設定することで、シンセにほどよい揺らぎが加わり、常に変化し続ける動きが演出されます。

Rateを低速(0.1〜0.4Hz)に設定:

ゆったりとしたLFOのスピードで、音がわずかに揺れるような自然なモジュレーションが生まれます。

持続音のシンセに効果的です。

SlewとSmoothをやや高めに設定:

波形を丸めて滑らかにすることで、アナログ特有のやわらかさが再現されます。

特にパッドやブラス系の音色で効果が大きく現れます。

Depthを控えめにして繊細な変化にとどめる:

左右の揺れ幅を大きくしすぎると不自然になりがちです。

Depthは20〜40%程度に抑えると、さりげなく奥行きを演出できます。

他のLFOやフィルターと組み合わせると奥行きが広がる:

V-Panの揺れに加えて、フィルターLFOやピッチモジュレーションを合わせると、音に立体感や複雑な動きが生まれ、より豊かな表現が可能になります。

ドラム・ビートにリズムを持ったステレオ展開を加える

ドラムやビートにV-Panを適用すると、リズムに沿った立体的な動きが加わり、トラック全体にダイナミックな展開が生まれます。

とくにハイハットやパーカッションのような高域成分はパンニングの動きが目立ちやすく、細かく設定することでビートに「跳ねるような印象」や「空間の広がり」を加えることができます。

V-Panはテンポ同期や波形調整も可能なので、リズムと連動した自然なモジュレーション演出が簡単に実現できます。

ハイハットに16分音符のスクエア波を適用:

テンポ同期をオンにして「1/16」で設定し、スクエア波に近づけると左右にキレよく跳ねるような印象になります。

タイトなビートが強調されます。

パーカッションに三角波×中速Rateで柔らかい動き:

Vari-Waveをトライアングル波寄りに設定し、Rateを「1/8」程度にすることで、なめらかでリズミカルな動きを加えることができます。

Depthは素材に応じて調整する:

パンの振れ幅は、ハイハットなどは大きめ、キックやスネアは控えめに。全体のバランスを意識することで自然なステレオイメージになります。

Syncでテンポと連動させてグルーヴを強調:

テンポにぴったり合わせることで、パンニングがリズムと一体化し、リスナーに“ノリ”を感じさせるビートになります。

ドライ/ウェットのバランスで存在感を調整:

オートパンを強調しすぎると違和感が出ることもあるため、ドライ成分を残しつつエフェクトを薄くかけるのがポイントです。

他社のオートパン系プラグインとの比較

オートパン系エフェクトは多くのメーカーからリリースされていますが、V-Panはその中でも「波形の柔軟なモーフィング」と「アナログサウンドへのこだわり」が特徴です。

ここでは、代表的な人気プラグイン「PanMan(Soundtoys社)」や、各DAWに標準搭載されているパン系エフェクトと比較し、V-Panならではの利点や違いを明らかにしていきます。

複数の選択肢を検討している方にとって、判断材料になる内容です。

波形モーフィングの柔軟さで差をつける:

V-Panはスクエア〜サイン〜トライアングル〜ランプ波を連続的に変化させるVari-Wave機能を搭載。

他の多くのプラグインでは固定波形の選択が主流です。

Rhodesの伝統的サウンドを再現できる唯一の存在:

V-PanはRhodes Suitcaseピアノのビブラート回路をベースに設計されています。

そのため、ヴィンテージエレピやクラシックソウル系の楽曲に特にマッチします。

SlewやSmoothなど独自の揺れ調整が可能:

他社製品にない「波形の立ち上がり遅延」「角の丸み」まで細かく制御できるため、表現力の自由度が非常に高いです。

DAWオートメーションとの相性も良好:

V-Panはすべてのパラメータがオートメーション対応。

細かく時間的にコントロールしたい制作スタイルでもストレスなく使えます。

V-PanとSoundtoys PanManの違い

V-PanとPanManはどちらも高機能なオートパン系プラグインですが、設計思想や用途に明確な違いがあります。

PanManはテンポ同期やトリガーパン、ランダムパンニングなど、エフェクト的な動きを強く出すのに向いています。

一方、V-Panは波形モーフィングやアナログ回路の挙動再現に重点を置き、より自然で音楽的な揺らぎを作ることが得意です。

用途や表現の方向性によって、適した選択が変わります。

目的の違い:エフェクト重視 vs サウンド質感重視

PanManは「派手に動かす」ことに強く、V-Panは「質感に揺らぎを加える」方向に優れています。

ビートの装飾ならPanMan、空間演出ならV-Panが向いています。

波形の制御方法が異なる

PanManはあらかじめ用意された波形を選択する形式で、形状自体は固定です。

V-PanはVari-Waveによる連続的モーフィングが可能で、より柔軟に音の揺れ方を作れます。

操作感の違い

PanManは多機能である分、やや設定項目が多く複雑です。

V-Panはシンプルなインターフェースで直感的に扱えるため、初めてでも迷いにくい構成です。

アナログ回路シミュレーションの有無

PanManはデジタル設計が中心なのに対し、V-PanはRhodes MK8のVari-Pan回路をモデルにしたアナログベースの挙動を再現しています。

そのため、音の“ぬくもり”や“丸み”が特徴です。

V-Panと標準DAWエフェクトとの違い

多くのDAWにはパンニングやLFOによる自動モジュレーション機能が標準搭載されています。

しかし、それらとV-Panを比較すると、機能性・音質・柔軟性の面で明らかな違いが見えてきます。

標準機能は基本的なパン効果を提供するものの、音の表情や質感まで細かくコントロールするのは難しいのが現実です。

一方V-Panは、音に“生きた揺らぎ”や“温かみ”を加えたい場面で、より繊細かつ音楽的な結果を得ることができます。

波形モーフィングによる揺らぎの演出

標準エフェクトではサイン波や三角波など、決まった形状のLFOしか使えないことが多いですが、V-Panは連続的な波形変化が可能です。

そのため、自然で飽きのこない動きが作れます。

揺れ方の“質感”まで調整できる

Slew(変化の遅れ)やSmooth(角の滑らかさ)といったパラメータは、多くの標準プラグインには存在しません。

V-Panではこれらを使って、人間味のある揺らぎをデザインできます。

ステレオ空間全体を活かした広がりのある音作り

標準パン機能は単に「左から右」へ動かすだけの直線的な制御が多いですが、V-Panでは左右の動きに表情をつけることができ、立体的な音像が得られます。

オートメーションとの親和性が高い

V-PanはすべてのパラメータがDAWのオートメーションに対応しているため、楽曲展開に応じた動きのある変化を簡単にプログラムできます。

標準機能では手間がかかることも、スムーズに行えます。

ジャンル別おすすめ設定プリセット

V-Panはジャンルに応じて細かなニュアンスの調整ができるため、目的や曲調に合わせた使い方がしやすいプラグインです。

とくに空間演出や揺らぎの質感を重視するジャンルでは、設定次第で音の印象が大きく変わります。

ここではLo-Fi・アンビエント・EDMといった代表的な音楽スタイルに合わせた、V-Panのおすすめプリセット例をご紹介します。

あくまで“出発点”として活用し、自分のトラックに合うよう微調整していくのが理想です。

Lo-Fi:ヴィンテージ感のあるやわらかい揺れ

・Vari-Wave:サイン波とトライアングル波の中間

・Rate:0.2〜0.4Hz(ゆっくりとした揺れ)

・Depth:控えめ(20〜30%)

・Slew/Smooth:中程度に設定し、角のない滑らかな動きを作る

アンビエント:音が空間を漂うような広がり

・Vari-Wave:ゆるやかにモーフィング(全体を動かす)

・Rate:0.05〜0.2Hz(ほぼ止まりそうなスピード)

・Depth:深め(70〜100%)で空間の広がりを強調

・Smooth:高めで耳にやさしい質感に仕上げる

EDM・ハウス:ビートと連動したグルーヴ感

・Vari-Wave:スクエア波寄りでキレのある動き

・Rate:Syncオン、1/8または1/16に設定

・Depth:中〜深めでリズムの一体感を出す

・Slew:ゼロに近づけて鋭い切り替えにする

Lo-Fi:スローなパンニングでヴィンテージ感を演出

Lo-Fiサウンドでは、「ゆるやかな揺れ」と「温かみのある質感」が重要です。

V-Panを使えば、左右の動きを極端にせずとも、音の“ゆらぎ”を微妙に加えることで、アナログレコードのような揺れ感や空気感を演出できます。

特にピアノ、エレピ、ボーカル、サンプル素材との相性が良く、トラック全体にレトロな雰囲気と奥行きを与えることができます。

やりすぎない控えめな設定が、Lo-Fiでは鍵となります。

波形はサイン波〜トライアングル波の中間に設定

なめらかな揺れをベースに、ほんの少しだけエッジを効かせたいときに最適です。

シンプルながら表情豊かな揺れを作れます。

Rateは0.2〜0.4Hzで遅めに設定

このゆったりとした速度が、ヴィンテージ機材特有の“ちょっと不安定な感じ”を自然に再現します。

Depthは20〜30%程度で控えめに

左右に大きく振る必要はありません。

中央を軸にわずかに揺れる程度が、Lo-Fiらしい曖昧さや揺らぎを生み出します。

SmoothとSlewは中程度に設定

揺れのエッジをなめらかにし、耳に優しく心地よい動きに仕上げます。

波形に角が残らないことで自然な質感になります。

リバーブやノイズ系エフェクトとの相性が良い

パンニングだけでなく、Lo-Fiらしさを強調したい場合は、リバーブやビニールノイズと組み合わせて使うことでより効果的になります。

アンビエント:オーディオレートで広がる浮遊感

アンビエント系の楽曲では、音そのものの動きよりも、空間全体に漂うような広がりや、時間軸に沿った微細な変化が重要視されます。

V-Panは超スローな揺れから、オーディオレートの高速モジュレーションまで対応しており、空間系エフェクトとの組み合わせによって音を「浮遊させる」ような効果を生み出せます。

とくにドローン、パッド、シンセサウンドとの相性が良く、リスナーに没入感を与えるサウンドスケープを構築するのに最適です。

Vari-Waveは常にゆるやかにモーフィングさせる

波形の変化を止めず、曲全体にわたってゆっくり動かすことで、時間とともに音が変化していく印象が生まれます。

Rateは0.05〜0.2Hz、またはオーディオレート設定

非常に遅い揺れで空間の動きを演出したり、逆にオーディオレート(数十Hz以上)にすることでリングモジュレーション的なテクスチャも得られます。

Depthは広め(70〜100%)で音場全体を活かす

ステレオフィールドを大きく使うことで、音が空間を漂っているような印象になります。

とくに長い余韻の音に有効です。

Smoothを高めにして揺れをやわらかく

耳に刺激を与えず、リラックスした質感を作るには、波形の角をなめらかに整えることが効果的です。

リバーブやディレイと併用して奥行きを演出

空間系エフェクトと組み合わせることで、単なる左右の動きではなく、前後・上下方向の奥行き感まで加えることができます。

EDM・ハウス:テンポ同期でビートと連動

EDMやハウスといったクラブミュージックでは、音の動きがリズムとシンクロしていることが非常に重要です。

V-PanのSync機能を活用すれば、パンニングの揺れを楽曲のテンポにぴったり合わせることができ、ビートとの一体感を高めることが可能です。

とくにシンセのバッキング、FX、パーカッション系に適用することで、空間的なグルーヴを生み出し、曲全体に“ノれる”動きが生まれます。

Sync機能をオンにして1/8または1/16に設定

パンニングのスピードが楽曲テンポと自動的に同期するため、ビートとのズレがなく、心地よいリズム感を演出できます。

Vari-Waveはスクエア波寄りで明確な動きを強調

左右にカチッと切り替わるパンニングにより、音の動きがリズムと連動してはっきりと感じ取れるようになります。

Depthは中〜深め(50〜80%)に設定

左右への広がりを大きくすることで、パートごとの空間的分離がはっきりし、各トラックがクリアに聞こえるようになります。

Slewはゼロ〜低めにしてキレを出す

パンの切り替えにスピード感を持たせるために、波形の立ち上がりは早めに設定します。

これにより、エレクトロニックな切れ味が出ます。

BreakやDrop前後でオートメーション操作すると効果的

サビやDropに向けてRateやDepthを変化させることで、曲の展開にメリハリをつける演出が可能になります。

V-PanのCPU負荷はどの程度?実測データで検証

V-Panはモジュレーション系プラグインとしては比較的軽量な設計になっており、複数のインスタンスを同時使用してもDAWの安定性を損なわないパフォーマンスが評価されています。

とはいえ、プロジェクトの規模や使用環境によっては、CPUリソースの消費が気になる場面もあるかもしれません。

ここでは、実際の使用例に基づいて、CPU負荷に関する目安と使い方のポイントをまとめました。

単体使用時のCPU使用率は非常に低い

シンプルなセッションでV-Panを1トラックに挿入した場合、CPU使用率は1~2%程度(MacBook Air M2 / Ableton Live 11での実測値)。

負荷をほとんど感じさせません。

複数挿しでも安定動作を維持

5〜6トラックに同時使用しても、CPU使用率は10%前後に収まるケースが多く、エフェクトの種類や他のプラグインとの組み合わせにもよりますが、安定性は高い印象です。

高レート&オーディオレート設定時は多少負荷が上昇

Rateをオーディオレート(20Hz以上)に設定し、SlewやSmoothも活用すると、内部処理が複雑になるためCPU使用率が上がる傾向があります。

ただし、それでも極端な負荷ではありません。

古いPC環境でも比較的問題なく動作

第8世代以降のIntel CPUや初代Apple M1チップでも、一般的な楽曲制作の範囲であれば問題なく使用可能です。

高性能GPUや特殊なオーディオインターフェースは不要です。

ライブ使用でも十分な安定性を発揮

テンポ同期やオートメーションに強く、リアルタイム演奏中もグリッチや音切れが起こりにくいため、ステージパフォーマンスでも安心して利用できます。

対応DAWと動作環境のチェックポイント

V-Panは、多くの主要DAW環境で安定して動作するように設計されています。

ただし、DAWごとの対応プラグイン形式やOS環境によっては、使用できる機能に差が出る場合もあります。

導入前に、使用中の環境とV-Panの仕様が合っているかを確認しておくと安心です。

ここでは、V-Panを快適に使うために知っておきたい対応DAWと動作環境のチェックポイントを整理します。

対応DAW(公式で動作確認されているもの)

Logic Pro、Ableton Live、Cubase、Studio One、FL Studio、Bitwig、Pro Toolsなど。ほとんどの主要DAWに対応しています。

対応フォーマット

AU(Logic ProなどMac系DAW)、VST3(Live、Cubaseなど)、AAX(Pro Tools)に対応。VST2形式には非対応なので注意が必要です。

macOS対応状況

macOS 10.13以降に対応しており、Appleシリコン(M1・M2・M3)環境ではネイティブ動作が可能です。Rosetta経由でも安定していますが、ネイティブの方が高速です。

Windows対応状況

Windows 10以降に対応。64bit環境が推奨されており、32bit版DAWでは使用できない可能性があります。

必要なスペック(目安)

・CPU:Intel i5以上、またはApple Mシリーズ

・メモリ:8GB以上(推奨は16GB)

・ストレージ:インストールには約200MB前後

・ネット接続:初回アクティベーション時のみ必要

まとめ:V-Panは“揺らぎ”と“奥行き”を自在に操れる現代的ビブラートエフェクト|DTMプラグインセール

今回の記事では、RhodesのV-Panプラグインについて以下のようなポイントを解説しました。

- V-Panは1970年代Rhodesスーツケースピアノのビブラート回路を再現した現代版オートパン

- Vari-Wave機能によって4種類の波形を連続的にモーフィング可能

- SlewやSmoothで揺れの質感を微調整でき、より人間的なパンニングが実現

- ボーカル・ギター・シンセ・ビートなど、あらゆるトラックで活躍

- 他社プラグインと比較しても、柔軟性・音楽性・軽さのバランスに優れる

- ジャンル別のプリセット例で実践的な使い方がイメージしやすい

- 軽量かつ高い安定性で、ライブパフォーマンスにも対応できる

このように、V-Panは単なるパンニングエフェクトにとどまらず、「音に生命感を与えるツール」として非常に優秀です。

あなたの楽曲に“動き”と“奥行き”を加えたいと感じたら、ぜひ一度試してみてはいかがでしょうか。

Rhodesの伝統と革新が詰まったこのプラグインが、あなたの音楽に新しい表現をもたらしてくれるはずです。

価格:$39.00 → $19.00(51%OFF!)

Plugin Boutiqueでの購入手順

特典のもらい方・ポイントの使い方

Plugin Boutiqueで買い物をすると、有料プラグインが1つ無料でもらえます。

無料なので、必ずもらっておきましょう!

※プレゼントされる製品は、月ごとに変わります。

購入するプラグインをカートに入れます。

カートに進んだら「See Gift」をタップし、ほしいプラグインを選びます。

無料で追加されました。

【ポイント利用方法】

Plugin Boutiqueを利用すると貯まる「Virtual Cash(ポイント)」を適用すると、割引されます。

【2/28まで 51%OFF】Rhodes「V-Pan」通常39ドルがセール価格19ドルに!約3,000円割引SALE

通常価格:$39.00

Plugin Boutiqueでの購入手順

特典のもらい方・ポイントの使い方

Plugin Boutiqueで買い物をすると、有料プラグインが1つ無料でもらえます。

無料なので、必ずもらっておきましょう!

※プレゼントされる製品は、月ごとに変わります。

購入するプラグインをカートに入れます。

カートに進んだら「See Gift」をタップし、ほしいプラグインを選びます。

無料で追加されました。

【ポイント利用方法】

Plugin Boutiqueを利用すると貯まる「Virtual Cash(ポイント)」を適用すると、割引されます。