EQやフィルターだけでは思い通りの音作りができない…

そんな壁にぶつかったことはありませんか?

35種類のフィルターシェイプと10種類のモジュレーターを、ドラッグ&ドロップで自由に組み合わせ。

EQ、フィルター、モジュレーションの境界を超えたサウンドデザインが、直感的な操作で誰でも実現できます。

この記事では、Shadeの基本機能から応用テクニックまで、音作りに活かすための実用情報を丁寧に解説。

はじめて使う人にもわかりやすく、実際に「どう使えるのか?」がイメージできる内容をお届けします。

価格:$99.00

Plugin Boutiqueでの購入手順

特典のもらい方・ポイントの使い方

Plugin Boutiqueで買い物をすると、有料プラグインが1つ無料でもらえます。

無料なので、必ずもらっておきましょう!

※プレゼントされる製品は、月ごとに変わります。

購入するプラグインをカートに入れます。

カートに進んだら「See Gift」をタップし、ほしいプラグインを選びます。

無料で追加されました。

【ポイント利用方法】

Plugin Boutiqueを利用すると貯まる「Virtual Cash(ポイント)」を適用すると、割引されます。

Shadeの魅力とは?EQでもフィルターでもモジュレーションでもない存在

UVI「Shade」は、EQやフィルターという枠を超えたサウンドデザインツールです。

フィルターとモジュレーションを自由に組み合わせることで、音に立体感や動きを加えることができ、まるで“音を彫刻する”ような感覚で使えます。

直感的なインターフェースにより、複雑な処理も簡単に行える点が多くの制作者に評価されています。

このことから、単なる音質補正だけでなく、音そのものを創り出す場面でも活躍するプラグインとして注目されています。

EQ・フィルター・モジュレーションを一体化:

通常は別々のプラグインで扱う処理を、Shadeひとつで完結できます。

そのため、複雑なルーティングが不要になります。

ドラッグ&ドロップ操作:

モジュレーターを任意のフィルターにドラッグするだけで接続できます。

難しい設定をせずに直感で音に動きを与えられます。

リアルタイムに変化する音作り:

LFOやエンベロープフォロワーでフィルターの動きを自動化できます。

その結果、静的な音に躍動感を加えることができます。

多彩な音楽ジャンルに対応:

ハウスやテクノなどの電子音楽はもちろん、ロックやポップスでも使える設計です。

アナログ風のウォームな質感や実験的な音も表現可能です。

即戦力になるプリセット:

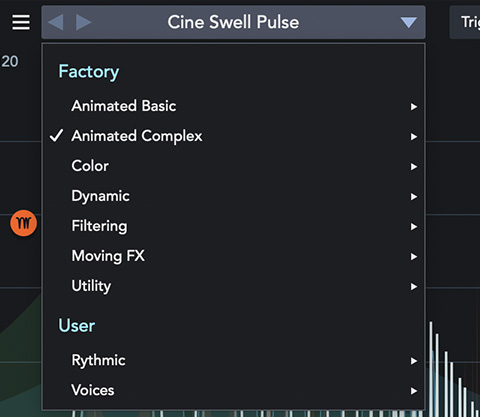

多数のプリセットが用意されており、読み込んですぐ使えるものばかりです。

自作プリセットのベースとしても活用できます。

Shadeは他のEQやフィルターと何が違うのか?

一般的なEQやフィルターは、音の周波数をカットしたりブーストするためのツールです。

一方、Shadeはその枠を超え、フィルターに“動き”を加えることで、音そのものに命を吹き込むような処理が可能になります。

フィルターごとの設定をモジュレーションによって変化させたり、音の入力に応じて自動で変化させることもできます。

このように、Shadeは「調整ツール」ではなく「表現ツール」としての側面を持ちます。

モジュレーションによる動的なフィルター制御:

LFOやエンベロープなどでフィルターの動作を自動化できます。

そのため、手動操作なしで音に自然な変化をつけられます。

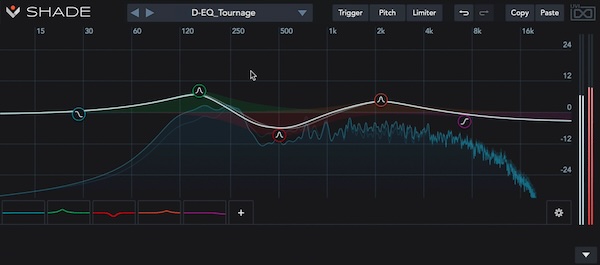

複数のフィルターを同時に制御可能:

異なるタイプのフィルターを1画面で重ねがけし、複雑な処理が可能です。

それぞれに異なるモジュレーターを割り当てられます。

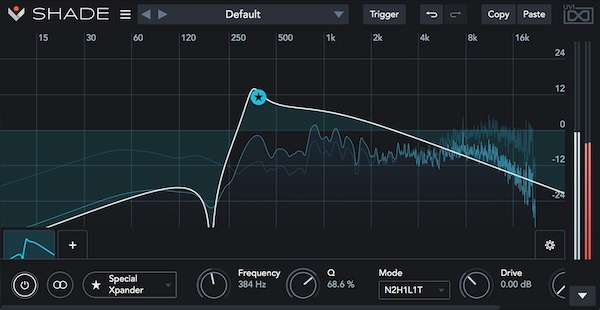

視覚的に操作できるインターフェース:

波形やフィルターカーブがリアルタイムに視認できます。

その影響で、耳だけでなく目でも確認しながら作業が進められます。

EQというよりサウンドシェイパー:

Shadeはミックスの修正だけでなく、サウンドそのものをデザインする用途に強みがあります。

その結果として、従来のEQとは異なる次元の音作りが可能になります。

誰がShadeを使うべきか?初心者でも使いこなせるか

Shadeは高機能なプラグインである一方、UIがシンプルで直感的に操作できるため、初心者から上級者まで幅広い層におすすめできます。

特に「音作りをもっと楽しみたい」「プリセットだけでは物足りない」と感じている方にとっては、制作意欲を刺激してくれるツールです。

また、ドラッグ&ドロップの操作で複雑なモジュレーション設定も簡単にできるため、知識がなくても触りながら理解できる設計になっています。

音作りにこだわる宅録ユーザー:

EQだけでは表現しきれない部分に個性を加えたい方に最適です。

そのため、トラックメイクが楽しくなると感じる人も多いです。

複数のプラグインを使うのが面倒な人:

ShadeひとつでEQ・フィルター・モジュレーションを完結できます。

そうすることで、ミックス作業がシンプルになります。

初心者でも操作に迷わない設計:

ドラッグ&ドロップでつなぐだけのモジュレーション構造。

このように、音作りの基本が自然と身につきます。

リズムやグルーヴを音に加えたい人:

LFOで周期的な動きをつけたり、トリガーに応じた変化を与えることができます。

これをきっかけに、自分の音が生き生きと感じられるようになります。

UVI「Shade」の価格

価格:$99.00

Plugin Boutiqueでの購入手順

特典のもらい方・ポイントの使い方

Plugin Boutiqueで買い物をすると、有料プラグインが1つ無料でもらえます。

無料なので、必ずもらっておきましょう!

※プレゼントされる製品は、月ごとに変わります。

購入するプラグインをカートに入れます。

カートに進んだら「See Gift」をタップし、ほしいプラグインを選びます。

無料で追加されました。

【ポイント利用方法】

Plugin Boutiqueを利用すると貯まる「Virtual Cash(ポイント)」を適用すると、割引されます。

35種類のフィルターをどう活かす?Shadeのフィルター解説

Shadeに搭載されている35種類のフィルターは、単に数が多いだけでなく、それぞれに明確なキャラクターと役割があります。

一般的なEQのようなローパスやハイパスに加え、コンボフィルターやフォルマント系、さらにはアナログモデリングされた個性的なフィルターまで網羅。

このように、あらゆるジャンル・目的に応じたサウンド処理が可能になっています。

選択肢が豊富な分、どのフィルターをどう使うかが音作りのカギになります。

アナログモデル系フィルター:

ヴィンテージEQやアナログシンセの特性を再現したフィルター。

そのため、温かみや歪み感のある音が作れます。

デジタル系フィルター:

フェーズレスやクリアな特性を持った現代的なフィルター。

クリーンな音像の中で繊細な調整が可能です。

フォルマント/ボコーダー系:

声のような共鳴を加える特殊なフィルター。

その結果、エフェクティブでユニークな音色が得られます。

コンボ/ピッチトラッキング系:

入力音に対して動的に反応するフィルター。

音高に応じて変化する表現が可能になります。

特殊用途フィルター:

ラジオ、バンドリミット、チューブモデルなど特定効果に特化したフィルター。

このおかげで、目的に応じた加工を短時間で実現できます。

フィルターごとの違いと使い分け

Shadeに搭載されている35種類のフィルターは、それぞれ動作の仕方や音への影響が異なります。

たとえば、ローパスやハイパスは基本のトーン調整に使われる一方、フォルマント系やピッチトラッキング系は音にキャラクターや動きを与える役割を果たします。

このように、目的や音楽ジャンルに応じて適切なフィルターを選ぶことで、より狙った音作りができるようになります。

以下に、主なフィルタータイプとその使い分け例を整理しました。

ローパス(Low Pass):

高域をカットして低域を残す基本のフィルター。

落ち着いた雰囲気や距離感を出したいときに有効です。

ハイパス(High Pass):

低域をカットして高域を残す処理に最適。

ボーカルやパーカッションの抜け感を強調したいときに便利です。

バンドパス(Band Pass)/ノッチ:

特定の帯域だけを通したり、逆に削るタイプ。

電子音や効果音など、独特な中域処理に向いています。

フォルマント/ヴォコーダー風フィルター:

声のような共鳴効果を加えるフィルター。

個性的な音作りやボイス風サウンドの表現に活用されます。

ピッチトラッキング対応フィルター:

入力された音の高さに反応して動作が変化します。

メロディに連動するフィルター効果を作る際に役立ちます。

アナログモデル系フィルター:

Moog風、Ladder型などのクラシックなフィルターを再現。

温かみや太さを感じるトーンに仕上げたい場合におすすめです。

特殊効果フィルター(Radio、Tube、Combなど):

ラジオ風の加工や共鳴の強調など、目的に特化したフィルター。

短時間で印象的な変化を与えたい場面に適しています。

レゾナンスやスロープの意味と音の違い

フィルターを使いこなす上で避けて通れないのが、「レゾナンス」と「スロープ」の理解です。

どちらもフィルターの効き方に大きく関わるパラメーターで、少しの調整で音の印象がガラッと変わります。

このように、レゾナンスとスロープは単なる“おまけの機能”ではなく、音作りの芯を決める重要な要素です。

音が「こもる」「キツすぎる」と感じたときは、まずこの2つを見直すことがポイントになります。

レゾナンス(Resonance):

フィルターのカットオフ周波数付近を強調する機能です。

そのため、音にピークを与えてエッジを際立たせたい時に有効です。

高いレゾナンス値を設定したときの効果:

カットオフ周波数の周辺が「ピーン」と鳴るような鋭い音になります。

電子音や効果音で、印象的な響きを出すときに活躍します。

低いレゾナンス値を設定したときの効果:

なだらかに周波数がカットされ、滑らかな音になります。

その結果として、自然なトーン調整に向いています。

スロープ(Slope):

フィルターが周波数をどれだけ急激にカットするかを示す角度(dB/Oct)です。

数値が高いほど、急峻に音をカットします。

急なスロープの使いどころ:

不要な帯域をキッチリとカットしたい場面で有効です。

ローを切るときに音の濁りを防ぎやすくなります。

緩やかなスロープの使いどころ:

自然な音の減衰を演出したいときに適しています。

マスタリングなどの繊細な処理に向いています。

フィルター操作を効率化するポイント

Shadeのフィルター操作は非常に柔軟ですが、自由度が高いぶん設定に時間がかかってしまうこともあります。

そこで大事なのが、「何をしたいか」を明確にし、機能を的確に使い分けることです。

目的に応じたフィルターの選択や、視覚的な操作画面の活用により、作業効率を大きく上げることができます。

このように、少し工夫するだけでShadeはもっとスムーズに扱えるようになります。

あらかじめ用途を明確にしてフィルターを選ぶ:

EQ的な補正をしたいのか、音にキャラクターを加えたいのかを先に決めることで、使うフィルターのタイプも絞れます。

その結果として、無駄な試行錯誤を減らせます。

フィルターの数値設定はグラフを見ながら行う:

リアルタイムで音の変化を視覚的に確認できるため、耳と目を両方使うことで正確な調整がしやすくなります。

とくに複数フィルターを重ねる場合に効果的です。

不要なフィルターはミュートまたは削除する:

複雑な設定になってきたら、一度整理して本当に必要なフィルターだけを残すことで、音の見通しがよくなります。

このように管理することで、ミスも減らせます。

お気に入り設定はプリセットとして保存する:

一度作った設定は保存しておくと、他の楽曲や別のトラックにも流用できます。

そのため、作業スピードが一気に上がります。

モジュレーションの自由度と可能性

Shadeの大きな特徴のひとつが、モジュレーション機能の柔軟さです。

10種類のモジュレーターを自由に割り当てることで、フィルターの動きに時間的な変化や入力信号への反応を与えることができます。

これにより、静的なEQでは得られない“動く音”が簡単に作れます。

このように、Shadeはモジュレーション機能によってサウンドデザインの幅を大きく広げてくれます。

自由な割り当て構造:

各モジュレーターは複数のフィルターに同時に適用できます。

そのため、ひとつのLFOで複数のカットオフを動かすなどの複雑な変化も可能です。

複数のモジュレーターを1つのパラメーターに集約可能:

逆に、複数のLFOやエンベロープをひとつのフィルターに重ねて使うこともできます。

このおかげで、単純な動きでは表現できない複雑なニュアンスが加えられます。

視覚的な変化の確認がしやすい:

モジュレーションの動きがUI上でアニメーション表示されるため、初心者でも仕組みが理解しやすくなっています。

操作と結果が直結している感覚を持てるのが大きなメリットです。

サウンドのリズムやダイナミクスに反応させられる:

エンベロープフォロワーやサイドチェーンを使えば、入力音に合わせて動くフィルターを作ることができます。

こうして、曲のノリやタイミングにぴったり合う演出が可能になります。

10種類のモジュレーターを簡潔に比較

Shadeには10種類のモジュレーターが搭載されており、それぞれ異なる役割と使い方があります。

LFOやエンベロープといった定番に加え、ピッチトラッキングやサイドチェーンなど応用的なものまで幅広く用意されています。

これらを理解し、状況に応じて組み合わせることで、Shadeの持つポテンシャルを最大限に引き出すことができます。

以下は、それぞれのモジュレーターの特徴と主な使い方をまとめた比較表です。

| モジュレーター名 | 主な役割 | 特徴・用途の一例 |

|---|---|---|

| LFO | 周期的な変化を加える | 音を揺らす、リズム的な動きの演出 |

| ランダム | ランダムな変化を発生 | アナログ感のある不規則な動き |

| ステップシーケンサー | 段階的な変化を作る | リズムに合ったカクカクしたモジュレーション |

| MSEG(マルチステージエンベロープ) | カスタマイズ自由な変化 | 音の立ち上がりや変化を細かく設計可能 |

| エンベロープ | 入力に応じた変化 | トリガー信号に反応する自然な変化付け |

| フォロワー(エンベロープフォロワー) | 入力音の大きさに反応 | サイドチェーン的な動きに向いている |

| ピッチトラッカー | 入力音の高さに反応 | メロディや音程に応じたフィルター変化 |

| MIDI | MIDIノートやCCに反応 | DAW内のノートや演奏に連動したモジュレーションが可能 |

| サイドチェーン | 外部音源の入力に反応 | 他のトラックのキックなどに合わせて動作 |

| コンスタント | 一定の値を固定で送る | オフセット的にモジュレーションを調整したいときに使用 |

ドラッグ&ドロップ操作で音に動きを与える仕組み

Shadeのモジュレーション設定は、複雑なルーティングや難解な設定は一切不要です。

操作はとてもシンプルで、使いたいモジュレーターをフィルターにドラッグ&ドロップするだけ。

このわかりやすい操作性が、初心者でも迷わず使い始められるポイントになっています。

しかも一度設定すれば、リアルタイムで音の変化を確認できるため、試しながら調整する感覚がとても快適です。

モジュレーターの追加方法:

パネルからモジュレーターを選び、対象のフィルターにドラッグしてドロップします。

その瞬間から動作が開始され、視覚的に確認できます。

複数のターゲットに同時接続可能:

1つのモジュレーターを、複数のフィルターやパラメーターに割り当てることができます。

そのため、広がりや奥行きのある動きが簡単に作れます。

接続後の調整も簡単:

ドロップ後は、かかり具合や動作範囲をUI上で数値的・視覚的に微調整できます。

このことから、音にぴったりの動きを素早く見つけられます。

動作のフィードバックがすぐに見える:

動いている波形やエンベロープがそのまま画面に表示されます。

このように、耳と目を同時に使って調整することで、直感的な操作が可能になります。

クロスモジュレーションとは?一対複数の活用例

Shadeの魅力のひとつが「クロスモジュレーション」と呼ばれる柔軟な接続構造です。

これは、1つのモジュレーターを複数のパラメーターに割り当てたり、逆に複数のモジュレーターを1つのパラメーターにまとめて制御することを指します。

この機能を使うことで、音に複雑な動きを加えたり、より立体的な変化を生み出すことが可能になります。

ただフィルターを動かすだけでは得られない、“音が生きている”ような印象を作り出せるのが特徴です。

LFO1つで複数のフィルターを連動させる:

たとえばLFOでローパスとバンドパスの両方を同時に動かすことで、サウンドの広がりと変化が一体となります。

その結果、リズミカルで統一感のある効果が生まれます。

複数のモジュレーターで1つのカットオフを制御:

LFOとエンベロープを重ねて、周期的な変化と音量に応じた変化をミックスできます。

このように、より人間味のある自然な揺らぎを作ることができます。

フィルターとレゾナンスを一緒に動かす:

1つのモジュレーターをカットオフとレゾナンスに同時に接続し、それぞれ違う比率で反応させることで、音に深みと複雑さが加わります。

その影響で、単調になりがちな動きにも変化を持たせられます。

MSEGとLFOを併用して立体的な動きを作る:

カスタムエンベロープで動きのベースを作り、LFOで揺らぎを加えることで、音が時間とともに進化していくような演出が可能です。

このおかげで、静的な音源にもドラマチックな展開を加えることができます。

実際の音作りでどう使う?Shadeの使い方・活用例と操作イメージ

Shadeは単なる「EQ代わり」にとどまらず、音そのものを動かす“音のエフェクター”としても強力です。

実際の制作現場では、ベースやドラム、パッドなど幅広いトラックで活用されており、特に「動き」「質感」「空気感」といった部分のコントロールに威力を発揮します。

このように、プリセットの適用だけでなく、少し調整するだけで自分だけの音に仕上げられるのがShadeの魅力です。

ベースにリズムを与える:

LFOを使ってローパスフィルターを周期的に動かすことで、シンセベースに“うねり”を加えることができます。

そのため、グルーヴ感やノリのあるラインを簡単に作れます。

ドラムバスに質感を足す:

軽めのサチュレーション系フィルターと、緩やかなハイパスを組み合わせることで、低域を整理しつつ存在感のある音に変化させられます。

その結果として、ドラム全体が前に出てくる印象になります。

ボーカルに空気感をプラス:

フォルマント系フィルターを使い、わずかな変化を加えることで声に表情をつけられます。

このおかげで、歌に息づかいのような自然なニュアンスが加わります。

パッド音に揺らぎを与える:

ランダムモジュレーターや遅めのLFOを使って、フィルターをゆっくりと変化させることで、背景に広がるパッドに温かさと動きをプラスできます。

こうして、静かで深みのある音像が生まれます。

Shadeでしかできない音の作り方とは?

Shadeの最大の強みは、EQ・フィルター・モジュレーションの境界をなくし、まったく新しい音作りのアプローチを提供する点にあります。

特に「時間変化」「動的制御」「視覚的な設計」の3つが同時にできるツールは非常に少なく、Shadeならではのユニークなサウンドが生まれます。

このように、“音を彫刻する”感覚で自分だけの表現を追求できるのが、他のプラグインにはない魅力です。

フィルターとエンベロープの組み合わせでパーカッシブな音作り:

急激なMSEGを用いて、カットオフを短く鋭く動かすと、打楽器のような“パキッ”とした音が作れます。

そのため、シンセ素材をリズミカルな音に変換することも可能です。

サイドチェーン的フィルターで音を“呼吸”させる:

キックに反応するエンベロープフォロワーを使い、他トラックの音を押し引きさせることで、ミックスに躍動感が加わります。

このおかげで、マスタリング前でもしっかりと空間が作れます。

LFOとピッチトラッカーのクロス活用で有機的な音作り:

メロディの動きに合わせてLFOがフィルターを補正するような設定が可能です。

その影響で、単調になりがちなループ素材にも命が吹き込まれます。

複雑な構成をプリセット化して再利用可能:

一度作ったモジュレーション構造はそのまま保存できるため、プロジェクトごとに“武器”として使い回せます。

このことから、作業効率と音のクオリティを両立できるのです。

ダイナミックEQの作り方と使いどころ

Shadeでは、専用のダイナミックEQプラグインを使わなくても、エンベロープフォロワーを活用することで簡易的なダイナミックEQを作ることができます。

入力された音の音量に応じて自動的にEQの効き方を変化させるため、特定の帯域だけをスマートに処理することが可能です。

このように、余計な音を抑えながらも自然なサウンドを保つことができます。

特定帯域のピークを抑える:

スネアやボーカルなどで耳に刺さる帯域をエンベロープフォロワーで自動カット。

そのため、音楽全体のバランスが整いやすくなります。

帯域のマスキングを軽減する:

他の楽器と被る帯域だけを狙って抑えることで、埋もれていた音を前に出すことができます。

このおかげで、ミックスの透明感が向上します。

静かなパートではEQを弱める:

ダイナミクスに応じて処理量を変化させることで、常に自然な音質を維持できます。

その結果として、全体の音圧や質感の変化が滑らかになります。

ピッチトラッキングで音を追従させるテクニック

Shadeの「ピッチトラッカー」モジュレーターを使えば、入力された音の高さに応じてフィルターのカットオフやレゾナンスを変化させることができます。

この機能は特にメロディ系のサウンドやボーカル処理などに適しており、音階に連動した自然な変化を与えられるのがポイントです。

このことから、モジュレーションに音楽的な意味を持たせるテクニックとして非常に有効です。

メロディに合ったフィルター変化:

音程が上がれば明るく、下がれば暗くなるように設定することで、表情豊かな音になります。

その影響で、動きのあるメロディラインがより引き立ちます。

ピッチに応じてフォルマントを調整:

音の高さに連動して声質や響きを変えると、ボーカル素材などにリアルな抑揚が加わります。

こうして、人間らしさのあるサウンドが作れます。

シンセパッドの倍音バランスをコントロール:

入力のピッチに合わせて倍音を強調・抑制することで、広がりと深みのあるパッド音が生まれます。

これをきっかけに、より有機的なサウンドに変化させられます。

サイドチェーンとフォロワーの組み合わせ技

Shadeでは、エンベロープフォロワーとサイドチェーンモジュレーターを組み合わせることで、非常に高精度なダッキングや動的制御が可能になります。

単純なボリューム調整ではなく、フィルターを通じて周波数ごとに影響を与えることで、より洗練されたサウンドメイキングができます。

そのため、EDMやLo-fi、Loops制作などにおいて非常に有効なテクニックです。

キックに反応して低域を引っ込める:

サイドチェーンでキックの入力をトリガーにし、ローパスフィルターでベースの低域を動かします。

これにより、低域がぶつからずクリアなミックスになります。

ドラムループに合わせて空間系を揺らす:

ドラム音に反応してハイカットやフォルマントを動かすことで、空気感やノリを強調できます。

このように、トラック全体にリズム感が生まれます。

複数のパラメーターを連動制御:

サイドチェーン+フォロワーを組み合わせ、レゾナンスやQ幅も一緒に動かすと、より複雑で有機的な演出が可能になります。

その結果として、音の密度や動きが格段に豊かになります。

Shadeを導入するメリットとコストパフォーマンス

Shadeは単なるEQプラグインやフィルターではなく、「音を自由自在に動かすための創作ツール」として多くの制作者に選ばれています。

その機能性や拡張性を考えると、価格に対して得られる価値は非常に高く、他の複数プラグインを組み合わせてようやく実現できる機能を、1つに凝縮して使える点が魅力です。

このことから、導入コスト以上のリターンを感じやすいプラグインといえるでしょう。

複数のプラグイン機能を1つに集約できる:

EQ・フィルター・モジュレーション・マルチバンド処理まで1つで対応可能。

その結果、トラックごとの処理を大幅に簡略化できます。

サウンドのクオリティが向上する:

アナログ風から現代的まで幅広いキャラクターを実現。

このおかげで、楽曲全体の質感を一段引き上げることができます。

DAWへの負荷も軽め:

高機能ながら動作は軽快で、リアルタイム操作にも強い設計。

制作フローを止めず、ストレスのない作業が行えます。

将来的な音作りの幅が広がる:

プリセットを使いながら徐々に理解を深めることで、初心者でも応用的なサウンドメイキングができるようになります。

このように、学びながら“武器”にしていけるプラグインです。

初心者にも使える?Shadeを始めるためのコツ

Shadeは多機能であるがゆえに、最初は「難しそう」と感じる方も少なくありません。

しかし、基本操作はドラッグ&ドロップが中心で、実際に使ってみると驚くほど直感的です。

最初からすべてを理解しようとせず、「まずは1フィルター、1モジュレーター」からスタートすることが、挫折しないコツです。

このように、段階的に使い方を身につければ、初心者でもすぐに音作りの楽しさを実感できます。

プリセットを使って仕組みを学ぶ:

最初は自分でゼロから設定せず、豊富に用意されたプリセットを読み込んで効果を確認するのがおすすめです。

その結果として、「こうやって動かしてるんだ」が自然に理解できます。

1トラックだけに使って慣れる:

全体に適用するよりも、まずは1つのドラムやベーストラックなどに使って変化を体感しましょう。

このおかげで、音の変化が明確にわかりやすくなります。

よく使うフィルターとモジュレーターだけ覚える:

最初から35種類全部覚える必要はありません。

使いやすい「ローパス」と「LFO」だけでも、十分に音の変化を楽しめます。

マニュアルよりも“試す”が先:

マニュアルや解説動画を読むのも大事ですが、何より手を動かして試すのが一番の近道です。

このことから、まず触って、気になったら調べるスタイルが効率的です。

どんなジャンルや制作スタイルに向いているか?

Shadeは非常に汎用性が高く、特定のジャンルに限定されず幅広い音楽スタイルに対応できるのが特徴です。

その一方で、「音に動きを与える」「質感をコントロールする」「空間を調整する」といった目的に特に強みを発揮するため、ジャンルによっては導入効果が劇的に変わります。

このように、自分の制作スタイルや目指す音の方向性に合わせて使いどころを見つけるのがポイントです。

EDM・Future Bass・Lo-fiなどの電子音楽:

リズムと動きのあるフィルター処理が欠かせないジャンル。

ShadeのLFOやフォロワーによる揺らぎやグルーヴ演出が非常に効果的です。

シネマティック・アンビエント系:

空間の演出や徐々に変化する音作りが多用されるため、時間的に進化するモジュレーションとの相性が抜群です。

そのため、背景音やテクスチャ制作にも向いています。

ヒップホップ・トラップのドラム&ベース処理:

キックとベースの住み分けやドラムの抜け感強化に最適。

サイドチェーンやダイナミックEQ的な応用が活きます。

DTM初心者のトラックメイク練習用:

シンプルなループ素材をShadeで動かすだけでも、音に命が吹き込まれる体験ができます。

このおかげで、音作りの楽しさや調整の効果が体感しやすくなります。

他のプラグインと組み合わせて使う方法

Shadeは単体でも非常に多機能ですが、他のエフェクトや音源プラグインと組み合わせることで、さらに一歩進んだ音作りが可能になります。

とくに、「音源系」「空間系」「ダイナミクス系」との相性が良く、Shadeで音に動きを加え、他のプラグインで質感や空間を整えるという流れが効果的です。

このように、Shadeは“ミックスの前段”としての使い方でも、音作りの起点として活用できます。

ソフトシンセとの組み合わせ:

シンセ音源の後段にShadeを挿し、倍音やフィルター変化を加えることで、より生きたシンセサウンドに変化します。

そのため、音源のプリセットに一工夫加えたい時に最適です。

リバーブやディレイとの組み合わせ:

Shadeでフィルターを動かしてから空間系を加えると、時間的変化と空間演出が一体化します。

このおかげで、立体感のあるトラックが作れます。

マルチバンドコンプやサチュレーターとの併用:

フィルターで不要な帯域を整理した上で処理することで、ダイナミクス系エフェクトの効きがより明瞭になります。

このことから、狙った効果を過不足なく得られます。

サイドチェーン処理の前段に使う:

Shadeで音の邪魔な帯域だけをコントロールしておくと、コンプによる全体的な抑制を避けながら調整できます。

その結果、音の輪郭を保ったままミックスに収まりやすくなります。

システム要件

Shadeを快適に使用するためには、ある程度のPC環境が必要です。

動作は比較的軽量ですが、モジュレーションの多用や複雑な構成を組む場合は、マシン性能に余裕があるほど安定します。

対応OS:

macOS 10.14 Mojave 以降(M1/M2チップ対応)

Windows 10 以降(64bit版のみ)

対応プラグインフォーマット:

VST3 / AU / AAX (すべて64bit)

CPU要件:

Intel Core i5 以上 または Apple Silicon(M1/M2)対応

高負荷時はマルチコアCPUを推奨

メモリ(RAM):

最低 4GB(8GB以上推奨)

ストレージ容量:

インストール時に約 250MB の空き容量が必要

インターネット接続:

製品のアクティベーションおよびアップデートのために必要

ライセンス管理:

UVI Portal 経由でのインストールと認証が必要

iLokアカウント(無料)が必要(iLok USBは不要)

Shadeの魅力を総まとめ!次世代フィルターで音作りを自由に|DTMプラグインセール

今回の記事では、UVI「Shade」の基本機能から応用的なテクニック、そして他プラグインとの組み合わせ方まで幅広くご紹介しました。

以下に、要点をリスト形式で振り返ります。

- EQ、フィルター、モジュレーションの境界を越える革新的なツール

- 直感的なドラッグ&ドロップ操作で音作りの自由度が高い

- 35種類のフィルターと10種類のモジュレーターを自在に組み合わせ可能

- サイドチェーンやピッチトラッカーなど、動きのあるサウンド設計が可能

- ダイナミックEQや空間処理など、他のプラグインと組み合わせた応用も簡単

- 初心者でもプリセットから始めればすぐに使いこなせる設計

Shadeは、単なる音質補正ではなく、あなたの音楽に“命を吹き込む”ためのツールです。

「動きのある音を作ってみたい」「EQでは出せない変化が欲しい」と思っているなら、まずは一度触ってみることをおすすめします。

自分の耳と感覚を頼りに、思い通りのサウンドを作れる喜びを体感してください。

価格:$99.00

Plugin Boutiqueでの購入手順

特典のもらい方・ポイントの使い方

Plugin Boutiqueで買い物をすると、有料プラグインが1つ無料でもらえます。

無料なので、必ずもらっておきましょう!

※プレゼントされる製品は、月ごとに変わります。

購入するプラグインをカートに入れます。

カートに進んだら「See Gift」をタップし、ほしいプラグインを選びます。

無料で追加されました。

【ポイント利用方法】

Plugin Boutiqueを利用すると貯まる「Virtual Cash(ポイント)」を適用すると、割引されます。