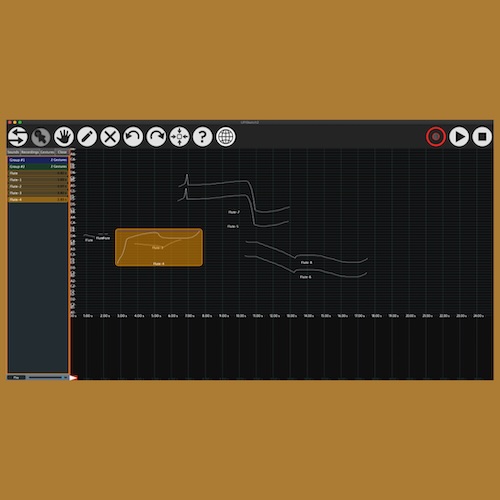

音の高さを“描く”という独自のアプローチで注目されているUPISketch。

この記事では、最新バージョン3.5.2のアップデート情報と、基本的な特徴・使い方を分かりやすく解説します。

CONTENTS

UPISketch:描いて奏でる、新しいサウンドの設計図

UPISketchは、音の高さカーブを自由に描いて既存のサウンドに適用できるグラフィカルなサウンド合成ツールです。

その独特なアプローチにより、音楽制作や教育の現場で注目されています。

UPISketchの主な特徴

UPISketchの特徴は、以下の通りです。

音の高さカーブを自由に描ける

- UPISketchの最大の特徴は、音の高さ(ピッチ)の変化を自由にカーブとして描けること。

- マウスやタッチ操作でキャンバスに曲線を描くことで、音の高さが時間に沿って変化します。

絶対音高による音程コントロール

- 描いたカーブは**「絶対音高」**に基づいてサウンドに変換されます。

- クラシックな楽譜における「音の高さと時間の関係」をそのまま反映できるため、音楽理論の知識がある方にも直感的に使いやすいです。

サウンドのリサンプリング方式

- 通常の「再生速度変更」ではなく、“グレイン(粒子)”による音の再合成(リサンプリング)方式を採用。

- 分析された周期に基づいてサウンドを再構成するため、滑らかで高品質なピッチシフトが可能です。

カスタマイズ可能な音階グリッド

- 12音階以外の非標準音律にも対応しており、マイクロトーナル音楽や実験音楽にも柔軟に対応。

- 独自のスケールを設定することで、音階の「自由度」が非常に高いのも魅力。

マルチプラットフォーム対応

- 現在はWindows・macOSで使用可能。

- 教育向けにはiOS版もあり、タブレットでの直感的操作にも対応。

UPISketchの基本的な使い方

UPISketchの基本的な使い方手順を紹介します。

1. サウンドを読み込む

- まずは、既存のサウンド素材をソフトに読み込みます。

- オーディオファイルは、WAVやAIFFなどの一般的な形式が使用可能。

2. キャンバスにカーブを描く

- キャンバス上に時間軸と音高軸が表示されるので、そこにマウスまたはペンで自由に線を描画します。

- この線が、そのまま音の高さ変化を示すジェスチャになります。

3. グリッドの設定を調整する

- 音階グリッドを12等分音・24等分音・独自音律などに設定可能。

- より細かい音程のコントロールも可能になります。

4. 再生して確認・編集

- 描いたジェスチャに従って、読み込んだサウンドが再生されます。

- カーブを編集したり、ジェスチャを複製・重ねることで複雑な音の動きを作ることができます。

5. プロジェクトを保存・書き出し

- プロジェクト全体を保存して、後から編集可能。

- 音声の書き出し機能は、バージョンや使用OSによって異なるため、詳しくは各バージョンのドキュメント参照。

UPISketchはどんな人に向いている?

- 現代音楽や実験音楽の作曲家

- 非標準音階や独自のピッチカーブを使いたい方

- サウンドデザインを直感的に行いたい制作者

- 数字入力やキーボード操作より「描くほうが得意」というタイプに最適

- 音楽教育に視覚的アプローチを取り入れたい教師・学生

- 音の時間的な動きと音高の関係を可視化することで、理解が深まる

UPISketch 3.5.2の最新アップデート情報(2025年9月)

2025年9月にリリースされたUPISketch 3.5.2では、ユーザー体験の向上を目指した機能追加と不具合修正が行われました。

以下のような変更が加えられています。

- 新しいシンセモード追加:単純なオシレーターを用いた音生成が可能に

- 波形を数式で定義可能に:作成した波形はジェスチャと一緒に保存される

- 音再生時のクリック音・ノイズを排除:手動再生時の滑らかな動作を実現

- ウィンドウサイズ記憶:前回使用時のサイズで復元される

- ドラッグ&ドロップ時のクラッシュ修正:安定性が向上

- 翻訳の充実:フランス語・ギリシャ語のUIが改善

- ジェスチャリストの自動更新:新規作成時に即座に反映される

まとめ:Rodolphe Bourotte「UPISketch」音の高さを自由に“描いて操る”!マウス1本でピッチカーブを描き、直感的に音を変化させられる、視覚で音をデザインする新発想の作曲支援ツール|DTMプラグインセール

UPISketchの特徴と3.5.2の進化を振り返ってみます。

・ピッチカーブを視覚的に描いて音を操る独創的なツール

・音の再合成方式により、高品質なピッチ操作が可能

・3.5.2では、数式波形生成やバグ修正など、操作性が大幅に向上

・非標準音階やマイクロトーナルにも対応し、実験音楽にも最適

視覚で音を設計する、という新しい発想に興味がある方は、ぜひ一度触れてみてください。