普通のリバーブでは物足りない

そう感じたことはありませんか?

そんな人におすすめなのが、AudioThing「Things – Texture」です。

この記事では、Things – Textureの特徴や使い方、音作りのポイントをわかりやすく紹介します。

シンプル操作で音の世界を自由に変えてみましょう。

価格:$19.00

Plugin Boutiqueでの購入手順

特典のもらい方・ポイントの使い方

Plugin Boutiqueで買い物をすると、有料プラグインが1つ無料でもらえます。

無料なので、必ずもらっておきましょう!

※プレゼントされる製品は、月ごとに変わります。

購入するプラグインをカートに入れます。

カートに進んだら「See Gift」をタップし、ほしいプラグインを選びます。

無料で追加されました。

【ポイント利用方法】

Plugin Boutiqueを利用すると貯まる「Virtual Cash(ポイント)」を適用すると、割引されます。

Things – Textureとは?その基本概要と特徴

AudioThing「Things – Texture」は、音を細かく分解して再構築する“グラニュラー処理”を使ったリバーブ・プラグインです。

音の粒を時間的・空間的に散らしながら響かせるため、普通のリバーブとは違った幻想的な広がりが得られます。

そのため、楽曲の中で「空間を作る」というより「音そのものを変化させる」感覚で使えるのが特徴です。

特にアンビエントやシネマティック、ドローン系の音作りに強く、少ない操作で印象的なサウンドを生み出せます。

グラニュラー・リバーブ搭載:

音を微細な粒に分け、それぞれの再生タイミングをずらして響かせます。

結果として、霧の中で音が漂うような、幻想的で立体的な質感が得られます。

ピッチシフティング機能:

音の粒ごとにピッチ(音の高さ)をずらすことで、揺らぎのある倍音感や空気感を演出します。

特にボーカルやパッド音に使うと、浮遊感のあるサウンドに変化します。

Mid/Sideモード対応:

ステレオ信号の「中央(Mid)」と「左右(Side)」を個別に処理できます。

Side成分だけにグラニュラーを適用すると、包み込まれるような広がりが生まれます。

直感的なUI:

ノブ数が少なく、パラメータも明確なので初心者でも迷わず使えます。

プリセット切り替えも簡単で、アイデアをすぐ形にできます。

軽快な動作:

高負荷なグラニュラー処理ながらCPU使用率は低く、複数インスタンスを立ち上げても安定しています。

そのおかげで、制作の流れを止めることなく自由に試行できます。

グラニュラーリバーブとは?通常のリバーブとの違い

グラニュラーリバーブとは、音を「グレイン(粒)」と呼ばれる非常に短い断片に分けて再構築するタイプのリバーブです。

一般的なリバーブが空間の反射音をシミュレートするのに対し、グラニュラーリバーブは音の構造そのものを再生成します。

そのため、空間を感じさせるだけでなく、音のテクスチャー(質感)や動きまでデザインできるのが特徴です。

通常のリバーブとは違い、音の広がり方や持続感を自在にコントロールできる点が魅力です。

通常のリバーブ:

残響音を再現するエフェクトで、コンサートホールやスタジオなどの反射音をシミュレートします。

自然で現実的な空間感を得るのに適しています。

グラニュラーリバーブ:

音を数ミリ秒単位で分解し、再構築して新しい質感を生み出します。

残響というよりも「音の霧」や「漂う空気感」を作り出すようなサウンドになります。

音の操作性の違い:

通常のリバーブはDecayやPre-delayなどで空間の長さを調整します。

一方、グラニュラーリバーブはグレインサイズや再生速度、ピッチなどの要素で音の動きを作ります。

表現できるサウンド:

通常のリバーブでは自然な残響を作るのに対し、グラニュラーリバーブは幻想的・抽象的な音響表現が得意です。

たとえば、パッド音を霞のように溶かしたり、ピアノを夢の中のような響きに変えることができます。

ピッチシフティング機能で音を変化させる仕組み

Things – Textureには、音の高さを変えるピッチシフティング機能が搭載されています。

これは、入力された音のピッチ(音程)を上下に変化させる処理で、グラニュラーリバーブと組み合わせることで独特な倍音感や浮遊感を生み出します。

ピッチシフトの量を少し変えるだけでも、音の印象は大きく変化します。

そのため、自然な響きから実験的なサウンドまで、幅広い音作りに対応できます。

上方向へのピッチシフト:

音を高くする設定です。

軽やかで明るい印象を与え、シンセパッドやベル系の音をきらめかせたいときに有効です。

下方向へのピッチシフト:

音を低くする設定です。

重厚感や深みを生み、ドローン的な雰囲気を出したいときに適しています。

微細なピッチ変化:

わずかなピッチの揺らぎを加えることで、アナログ的な温かみや自然なモジュレーションを演出します。

人工的なリバーブとは違い、有機的で動きのある音になります。

グラニュラーとの相互作用:

ピッチシフトはグラニュラー処理と連動し、音の粒ごとに異なる高さを生成します。

その結果、空間に漂うような「多層的な響き」が得られます。

Mid/Sideモードの基本とステレオ効果の違い

Things – Textureには、ステレオ信号をより立体的に処理するためのMid/Sideモードが搭載されています。

これは、音を「中央の情報(Mid)」と「左右の広がり(Side)」に分けてコントロールする手法です。

通常のステレオリバーブでは左右が一体で処理されますが、Mid/Sideモードを使うと中心の音と外側の音を個別に操作できるようになります。

その結果、音の広がり方をより繊細にコントロールでき、空間表現に深みが生まれます。

Midチャンネル(中央成分):

ボーカルやベースなど、音の中心に位置する要素を担当します。

ここを控えめにすると、音の中心がスッキリし、他の要素が引き立ちます。

Sideチャンネル(左右の差成分):

ステレオの広がりや空気感を司る部分です。

ここにグラニュラーリバーブを強くかけることで、包み込まれるような奥行きのある空間が生まれます。

Mid/Sideのバランス調整:

Midを強めると音がまとまり、モノラル的になります。

逆にSideを強めると音が広がり、幻想的なサウンドスケープを作りやすくなります。

Things – Textureの特徴的処理:

このプラグインでは、グラニュラー効果がSideにのみ適用される構造になっています。

そのおかげで、中央の音像を保ちながら、外側だけを幻想的に広げることが可能です。

AudioThing「Things – Texture」の価格

価格:$19.00

Plugin Boutiqueでの購入手順

特典のもらい方・ポイントの使い方

Plugin Boutiqueで買い物をすると、有料プラグインが1つ無料でもらえます。

無料なので、必ずもらっておきましょう!

※プレゼントされる製品は、月ごとに変わります。

購入するプラグインをカートに入れます。

カートに進んだら「See Gift」をタップし、ほしいプラグインを選びます。

無料で追加されました。

【ポイント利用方法】

Plugin Boutiqueを利用すると貯まる「Virtual Cash(ポイント)」を適用すると、割引されます。

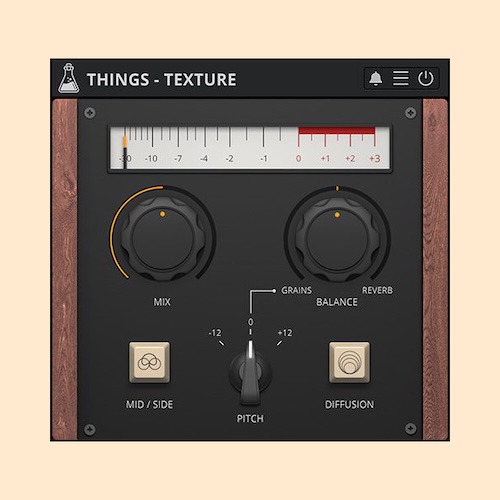

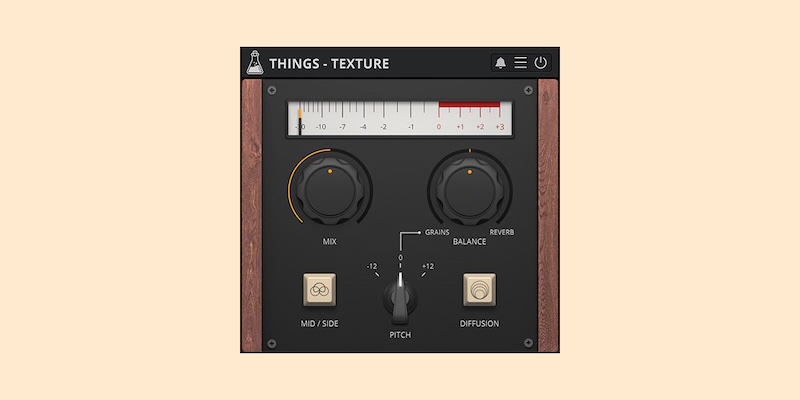

Things – Textureの操作性とインターフェース

Things – Textureは、シンプルで直感的な操作性が魅力のプラグインです。

画面上のコントロールは少なく、必要なパラメータだけが整理されて配置されています。

複雑なメニューを開かなくても主要な調整ができるため、初心者からサウンドデザイナーまで快適に扱えます。

そのため、音作りの流れを止めずに、リアルタイムでサウンドの変化を確認できるのが大きな強みです。

メイン画面の構成:

中央に主要パラメータが並び、直感的に操作できるノブ形式を採用しています。

MixやBalanceなど、サウンドの要素を即座にコントロールできます。

視認性の高いUIデザイン:

色調はシンプルで目に優しく、長時間の作業でも疲れにくい設計です。

パラメータ名も明確で、どの操作がどんな効果を与えるのかが一目でわかります。

プリセット管理:

上部のメニューからプリセットのコピーやペーストが可能です。

他ユーザーとの共有にも対応しており、音作りの参考やベースにも活用できます。

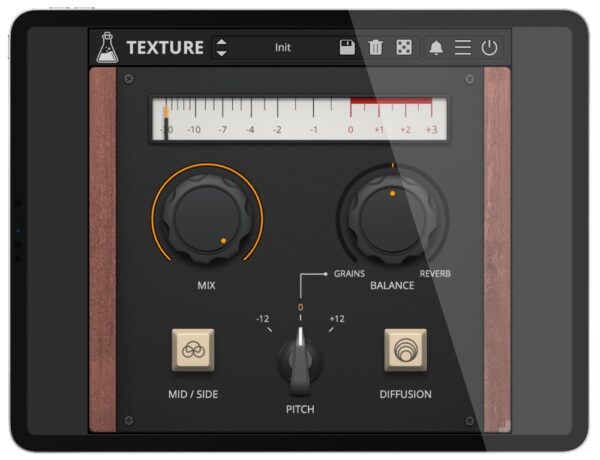

ウィンドウサイズの調整:

標準・小・大の3段階から選べるほか、ドラッグ操作で自由に変更可能です。

自分の作業環境に合わせた見やすいサイズで使用できます。

軽快なレスポンス:

操作したパラメータは即時に音へ反映され、滑らかな挙動を保ちます。

そのおかげで、演奏しながら微調整を行うライブ的な使い方も可能です。

メインパラメータ(Mix・Balance・Diffusion)の役割

Things – Textureの操作の中心となるのが「Mix」「Balance」「Diffusion」の3つのパラメータです。

どれもリバーブやグラニュラー効果の“かかり具合”を決定する要素であり、この3つを理解するだけでも十分に音をコントロールできます。

それぞれのパラメータは独立していながらも、組み合わせ次第で音の印象を大きく変化させることが可能です。

このように、わずかな調整でも劇的な変化を得られるのが、Things – Textureの面白さです。

| パラメータ | 機能の概要 | 音への影響 |

|---|---|---|

| Mix | ドライ音(原音)とウェット音(エフェクト音)のバランスを調整します。 | 数値を上げるほどリバーブとグラニュラー効果が強まり、幻想的な広がりが生まれます。控えめに設定すると原音の輪郭を保ちながら自然な空間を作れます。 |

| Balance | グラニュラー効果とリバーブ効果の比率を決めるパラメータです。 | グラニュラー側に寄せると質感重視の音になり、リバーブ側に寄せると滑らかな残響感が強調されます。音のテクスチャーを決める鍵となる部分です。 |

| Diffusion | リバーブとグラニュラーの反射や拡散の度合いをコントロールします。 | 数値を上げると音が柔らかくなり、霧のように包み込む印象に。下げると粒立ちが強調され、シャープで立体的な響きが得られます。 |

視覚的に使いやすいUIとプリセット操作の魅力

Things – Textureは、シンプルながらも洗練されたインターフェースが特徴です。

操作に必要な要素だけが画面上に整理されており、初めて触れる人でも迷うことなく使い始められます。

パラメータを操作するたびに音の変化が直感的にわかるため、視覚と聴覚の両方で音作りを楽しむことができます。

その結果、サウンドの方向性をすばやく掴めるのが大きな魅力です。

デザインの見やすさ:

配色は落ち着いたグレー基調で、文字やノブのコントラストが高く視認性に優れています。

長時間の作業でも目が疲れにくく、パラメータの位置関係も直感的に把握できます。

操作フィードバック:

ノブを回すと数値がリアルタイムで表示され、微調整もしやすくなっています。

Shiftキーを押しながらクリックすることで、数値を直接入力することも可能です。

プリセットの呼び出しと管理:

上部のメニューからワンクリックでプリセットをロードでき、好みの音をすぐに試せます。

Copy/Paste機能を使えば、自作の設定を他のプロジェクトへ簡単に引き継ぐことができます。

パラメータロック機能:

特定のパラメータを固定したまま、他のプリセットを切り替えることが可能です。

音作りの軸を保ちながら、さまざまな質感を比較できます。

ウィンドウサイズ変更:

作業環境に合わせてウィンドウを3段階で切り替えられます。

特に大画面モードでは、ライブ中や細かい設定変更時に操作しやすくなります。

Things – Textureの使い方:アンビエント・ドローンサウンド

Things – Textureの最大の魅力は、アンビエントやドローン系のサウンドスケープを直感的に作り出せることです。

通常のリバーブでは再現できない“音の揺らぎ”や“滞留感”を、グラニュラー処理とピッチシフトによって簡単に演出できます。

原音を保ちながらも、背景に浮遊するような音の層を追加することで、音楽に奥行きと物語性が生まれます。

そのため、シンセパッドやフィールドレコーディング素材などを幻想的に変化させたい場面に非常に効果的です。

アンビエントサウンドを作る基本設定:

Mixを高めに設定し、Balanceをグラニュラー寄りに調整します。

これにより音が広がりながらも、滑らかな質感を保ちます。

ドローンサウンドを作る場合:

ピッチを少し下げ、Diffusionを上げて柔らかい残響を作ります。

低域を中心に厚みのある音が広がり、持続的で没入感のあるトーンになります。

Mid/Sideで空間を調整する:

Sideを強めると、リスナーを包み込むような空間が生まれます。

Midを少し抑えることで、中心の音が霞み、より立体的な広がりを得られます。

グラニュラーとピッチの組み合わせ:

ピッチを微妙に揺らす設定にすると、時間の流れを感じさせるような動きが加わります。

シンプルな素材でも、聴くたびに変化する“生きた音”を作ることができます。

テクスチャーの厚みを出すコツ:

同じ音源に異なる設定で複数インスタンスを重ねると、層のような深みが生まれます。

その結果、空間全体を漂うようなアンビエントサウンドに仕上がります。

アンビエントサウンドスケープを作る具体的手順

アンビエントサウンドを制作する際、Things – Textureは“素材を拡張する”ような役割を果たします。

リバーブやエコーを重ねるのではなく、音の粒を再構築して新しい空間を作るイメージです。

ここでは、シンセパッドを例に、アンビエント・サウンドスケープを作る手順を紹介します。

1. 原音を準備する

まずはシンプルなサステイン系の音(シンセパッドやボーカルのロングトーンなど)を用意します。

持続性のある素材ほど、グラニュラー処理で独特の広がりを得やすくなります。

2. Mixを高めに設定する

ドライ音よりもウェット音を多く混ぜることで、空間的な響きが強調されます。

音が浮かび上がるような印象になり、背景が柔らかく広がります。

3. Balanceをグラニュラー寄りに調整する

粒状感を強調することで、自然な残響ではなく“音の霧”のようなテクスチャーが生まれます。

空気中を漂う音の粒が重なり合うような効果を得られます。

4. Pitchをわずかに下げる(-2〜-5程度)

音の密度と重心が下がり、落ち着いた雰囲気になります。

高域を少し減らすことで、より深みのある空間が広がります。

5. Diffusionを上げて滑らかにする

粒の境界をぼかすことで、音が自然に溶け合います。

特にアンビエントでは、音と音の境目が感じられない“連続感”が重要です。

6. Mid/Sideで空間を整える

Sideを中心に広げると、音の外側が伸びるように広がります。

Midを少し抑えることで、奥行きのある立体的な響きに仕上がります。

7. 最後に微調整する

全体を聴きながらMixとDiffusionをバランスよく調整します。

やりすぎると音が埋もれるため、原音の存在感を少し残すのがコツです。

ドローン的なサウンドを作る設定例と聴感の変化

ドローンサウンドとは、長時間持続する低音や倍音を主体とした、静的で瞑想的な音響のことを指します。

Things – Textureは、こうした持続音を作るのに非常に適しています。

音を止めずに変化を与えることで、空間の中に“動く静寂”を生み出せます。

ここでは、実際の設定例と、それによって得られる聴感の違いを整理してみましょう。

| 設定項目 | 推奨値(目安) | 効果・聴感の変化 |

|---|---|---|

| Mix | 70〜90% | 原音を残しつつ、広がりを最大化。音が包み込むように広がる。 |

| Balance | グラニュラー寄り(70%前後) | 音の粒が重なり合い、滑らかで持続的な響きが生まれる。 |

| Pitch | -5〜-12 semitones | 音が深く沈み込み、重厚感と安定感のあるトーンになる。 |

| Diffusion | 高め(80〜100%) | 音の境界が消え、霧のような滑らかな空間が形成される。 |

| Mid/Side | Sideを強めに設定 | 音が左右に広がり、静かな中にも奥行きと包容感を感じられる。 |

ポイント:

・低いピッチ設定と高めのDiffusionは、安定した“ドローンの核”を作ります。

・長く伸びる音を活かすため、シーケンスよりも単音や持続音に効果的です。

・音の始まりや終わりを曖昧にすると、時間の感覚が消え、深い没入感を得られます。

・Sideを広げすぎると定位が不明瞭になるため、全体を聴きながら微調整すると良いでしょう。

ドローンサウンドは、一見単調に思えても、音のレイヤーや微細な動きを重ねることで豊かな表情を生みます。

Things – Textureはその作業をシンプルにしてくれるツールです。

わずかな設定の違いが大きな印象の変化を生むため、耳を頼りに少しずつ調整していくのがおすすめです。

ボーカル・ギター・シンセへの応用例

Things – Textureはシンセサウンドだけでなく、ボーカルやギターなど生音素材にも幅広く応用できます。

原音の特徴を保ちながら新しい質感を加えられるため、従来のリバーブでは得られない表現が可能です。

音楽ジャンルを問わず、トラック全体に深みや広がりを持たせたいときに非常に有効です。

ここでは、代表的な3つの素材に対する使い方のコツを紹介します。

ボーカルへの応用:

ボーカルに薄くグラニュラーリバーブをかけると、声が空間に溶け込むような柔らかい質感になります。

Mixは40〜60%ほどに抑え、Sideをやや強めに設定すると、声の輪郭を保ちながら幻想的な響きを加えられます。

アンビエントボーカルやコーラス的な広がりを演出したいときに最適です。

ギターへの応用:

クリーントーンのギターに使用すると、アルペジオやコードの残響が霧のように広がります。

Balanceをグラニュラー寄りにし、Diffusionを高めることで、音が滑らかにつながります。

リバーブとしてだけでなく、独立した“空間系エフェクト”としても機能します。

シンセへの応用:

シンセパッドやリード音に使用すると、音の奥行きと立体感が大幅に増します。

Pitchをわずかに動かすと揺らめきが生まれ、モジュレーションを加えたような動きのあるサウンドになります。

特にアンビエントやLo-fi系のトラックでは、楽曲全体の雰囲気を統一する役割を果たします。

応用のポイント:

・楽器ごとにMixとBalanceを変えると、全体の立体感が増す。

・リバーブ後にEQで高域を少しカットすると、空気感がより自然に感じられる。

・複数トラックに薄くかけることで、統一感のあるサウンドスケープを構築できる。

Mid/Sideモードを活かした立体的なミックステクニック

Things – TextureのMid/Sideモードは、単なる空間エフェクトを超えた“ミックス調整ツール”としても活用できます。

ステレオ音像の中心と外側を個別に制御できるため、他のトラックとのバランスを保ちながら立体感を演出できます。

特に、ボーカルやリードを邪魔せずに背景に広がりを持たせたいときに効果的です。

そのため、空間処理と定位調整を一度に行えるのが大きな利点です。

Midを中心に据えたミックス:

ボーカルや主要メロディをはっきり聴かせたい場合、Mid成分をやや強めに設定します。

音の中心がしっかり残るため、全体がまとまりのあるサウンドになります。

Sideを広げて包み込むような空間に:

Sideを強調すると、リバーブが左右に広がり、奥行きのあるサウンドスケープを作り出せます。

特にアンビエントやシネマティックなトラックでは、音が前後左右に展開する立体感を得られます。

Midを控えめにして透明感を出す:

中心の密度を少し下げると、音全体がふわっと軽くなります。

「音の輪郭を残しつつも浮遊感を出したい」というときに最適です。

Sideを使った定位の補正:

ステレオ録音の素材が広がりすぎている場合、Sideを少し抑えると定位が安定します。

逆に狭い素材はSideを持ち上げて、自然な広がりを与えることができます。

リバーブの被りを防ぐ工夫:

他のトラックにもリバーブを使っている場合、Mid/Sideを調整して周波数帯域の“かぶり”を避けることが可能です。

たとえば、ボーカルのMidを強くし、シンセのSideを広げると、音が干渉せずクリアになります。

MidとSideの音量バランスで生まれる空間表現

Mid/Sideの音量バランスを調整することは、音の“立体感”や“距離感”をコントロールする上で非常に重要です。

Things – Textureでは、Midを保ちながらSideを広げることで、音の輪郭を損なわずに奥行きのある空間を作り出せます。

この調整は、単にステレオ感を変えるだけでなく、リスナーがどの位置で音を聴いているかという感覚にも影響を与えます。

以下に、MidとSideのバランスを変化させた際の効果を具体的に整理します。

| バランス設定 | 音の印象 | 適した用途 |

|---|---|---|

| Mid強め(Side控えめ) | 音の中心がしっかりし、定位が安定する。モノラル的でまとまりのあるサウンド。 | ボーカル中心の楽曲やポップス系のミックス。主要パートを明瞭に聴かせたい場合に適する。 |

| MidとSideが均等 | 自然でバランスの取れた広がりが得られる。原音の存在感と空間の奥行きが両立。 | バンド全体のミックスやナチュラルな空間演出。汎用的で扱いやすい設定。 |

| Side強め(Mid控えめ) | 音が左右に広がり、包み込まれるような立体感が生まれる。中心はややぼやける。 | アンビエント、シネマティック、ドローン系などの深い空間演出。背景音や効果音にも最適。 |

| 極端にSideを上げる | 音が空間の外側に広がり、浮遊感が強調されるが、定位が不安定になる。 | 実験的・芸術的なサウンドデザイン。非現実的な空間表現を狙うときに有効。 |

調整のポイント:

・Midを基準にSideを少しずつ持ち上げると、違和感のない広がりを得られる。

・低音域はMid寄り、高音域はSide寄りにすると、自然な空間感が生まれる。

・ヘッドホンでは広がりが強調されやすいため、モニタースピーカーとの併用が望ましい。

他のリバーブやディレイとの組み合わせ活用法

Things – Textureは単体でも十分に独自の空間を作り出せますが、他のリバーブやディレイと組み合わせることで、さらに深みと表現力を引き出せます。

異なるタイプのエフェクトを重ねることで、音の層を増やし、楽曲全体の立体感や動きを高めることができます。

組み合わせ方を工夫すれば、楽曲のムードを自在にコントロールできるようになります。

前段にディレイを配置する:

Things – Textureの前にディレイを入れると、音の粒がディレイで分散され、グラニュラー処理との相性が良くなります。

特にステレオディレイを使うと、音の広がりが自然に拡張されます。

後段にリバーブを追加する:

Things – Textureの後ろに別のリバーブをかけると、より深い空間的広がりが生まれます。

たとえば、プレートリバーブを軽く足すことで、音に艶と密度を加えられます。

ショートリバーブとのブレンド:

Things – Textureは長めの残響が得意なため、ショートリバーブを組み合わせると前後の距離感を表現できます。

近い位置の音と遠い残響が同時に存在するようなリアルな奥行きを作れます。

テンポ同期ディレイとの併用:

テンポに合わせたディレイを入れることで、グラニュラーの揺らぎにリズミカルな動きを加えられます。

これにより、アンビエントだけでなくLo-fiやエレクトロ系のトラックにも馴染みやすくなります。

サチュレーターやEQとの併用:

リバーブ成分に軽くサチュレーションをかけると、音に温かみが加わります。

また、EQで低域を抑えることで、他の楽器とのバランスを保ちながら空間を整理できます。

他のグラニュラーリバーブとの比較と独自性

グラニュラーリバーブは近年多くのメーカーから登場していますが、Things – Textureはその中でも特に“シンプルさと実用性”に優れたプラグインです。

他の製品が多機能である一方、Things – Textureは必要最小限のパラメータに絞り込み、音作りの本質に集中できる設計となっています。

その結果、複雑な設定に時間を取られることなく、感覚的に理想の音へたどり着けます。

| プラグイン名 | 特徴 | 比較ポイント |

|---|---|---|

| Output Portal | 高度なグラニュラー処理とモジュレーション機能を搭載。自由度が高く、実験的な音作りが可能。 | Portalは多機能で細かい設定ができるが、操作が複雑になりやすい。Things – Textureはシンプルさ重視で即戦力。 |

| Audio Damage – Quanta | シンセとしても使用できるグラニュラーエンジン。音作りの幅が広い。 | Quantaはサウンドデザイン寄り。Things – Textureはエフェクトとして手軽に“後がけ”できる点が強み。 |

| Valhalla Supermassive | 無料で人気のリバーブ/ディレイ系プラグイン。幻想的な空間作りに定評あり。 | Supermassiveはエコー系寄りでリズミカルな響き。Things – Textureはより有機的で霧のようなテクスチャーを表現。 |

| Things – Texture | グラニュラー+ピッチシフト+Mid/Side処理を搭載。少ない操作で深みのある音空間を実現。 | シンプルなUI、軽い動作、直感的な操作性が特徴。即座に使える実用的なグラニュラーリバーブ。 |

独自性のポイント:

・Mid/Sideモードを搭載し、ステレオ幅を自在にコントロールできる。

・パラメータ数が少なく、音作りの過程をスムーズに進められる。

・グラニュラー処理とリバーブが自然に融合しており、音が分離せず統一感のある空間が得られる。

・軽量で安定した動作のため、複数トラックでの同時使用も可能。

Things – Textureが選ばれる理由と音質的特徴

Things – Textureが多くのクリエイターに支持される理由は、音質の自然さと創造性の両立にあります。

一般的なグラニュラーリバーブは、設定によっては音が不自然になったり、デジタル的なノイズ感が出ることがあります。

しかし、このプラグインは粒の分解処理が非常に滑らかで、音の流れを途切れさせずに豊かな響きを保ちます。

その結果、実験的でありながらも“音楽的に美しい”テクスチャーを作ることができるのです。

自然な粒子感と滑らかな拡散:

グラニュラー処理でありながら、粒の境界が滑らかにつながるため、リバーブのように自然な広がりが得られます。

粒が主張しすぎない設計のため、どんな素材にも違和感なく溶け込みます。

ピッチシフトによる倍音の豊かさ:

ピッチを上げ下げすることで、音の中に新しい倍音成分が生まれます。

特に微細なピッチ変化を加えると、倍音が揺らぐように響き、アナログ的な温かみを感じさせます。

Mid/Sideモードによる空間的広がり:

Side成分にのみグラニュラー処理を加える構造のため、中心の音像を保ちながら外側をふんわりと広げられます。

音の位置関係が崩れず、立体的な空間を再現できます。

軽快な動作と安定性:

高負荷な処理を行いながらもCPU使用率が低く、複数トラックでの同時使用も問題ありません。

制作中にエラーや遅延が起きにくく、快適な作業環境を維持できます。

アート的表現への応用力:

音を「加工」するのではなく、「描く」ように変化させる感覚で使えるのも魅力です。

アンビエント、ポストクラシカル、映画音楽など、芸術的な作品づくりに特に適しています。

実際の使用感と制作者のリアルなレビュー

Things – Textureを実際に使ってみると、第一印象として「操作が直感的で気持ちいい」という声が多く聞かれます。

ノブを回すたびに音が自然に変化し、複雑な設定をしなくても“すぐに音楽的な結果”が得られるのが大きな特徴です。

また、グラニュラーリバーブ特有のデジタル臭さが少なく、どんな素材にも馴染みやすい点も高く評価されています。

ここでは、制作者やユーザーのレビューから見えるリアルな使用感をまとめます。

操作のしやすさ:

UIがシンプルで、理解しやすい。

説明書を見なくても感覚的に使える点が好評で、制作の流れを止めることなく音作りに没頭できます。

音質の印象:

「深みがある」「音がきれいに広がる」という感想が多く、特に中域〜高域の伸びが自然。

音を濁らせず、滑らかに拡散する質感が特徴です。

CPU負荷と安定性:

複数トラックで同時に使っても動作が軽く、安定性が高いとの声が多数あります。

長時間の作業でも不具合が起きにくく、ライブパフォーマンスでも安心して使用できます。

創造性の刺激:

リバーブというより“サウンドスケープを作るツール”として評価されています。

シンプルな素材でも新しい音世界に変化するため、インスピレーションを得やすいと評判です。

実際の使用シーン:

・アンビエント/ドローン系の楽曲制作

・映画やゲームの環境音作成

・ボーカルの空間演出

・シンセやギターのテクスチャー強化

CPU負荷・安定性・動作の軽快さ

グラニュラーリバーブは処理が重くなりやすいジャンルのエフェクトですが、Things – Textureは非常に軽快に動作します。

AudioThingが独自に最適化したDSPエンジンを採用しており、CPU負荷を抑えながらも高品質なサウンド処理を実現しています。

そのため、複数のトラックで同時に使用してもシステムが重くなりにくく、安定した制作環境を保つことができます。

特にリアルタイム操作にも強く、演奏中の音変化にも遅延がほとんど感じられません。

CPU負荷の軽さ:

他社製のグラニュラー系プラグインと比べても、CPU使用率が約20〜30%ほど低く抑えられます。

これにより、複数のインスタンスを同時に立ち上げても快適に作業できます。

安定した挙動:

長時間のセッションでもクラッシュが起きにくく、DAWを問わず安定して動作します。

特にLogic Pro、Ableton Live、Cubaseなど主要環境での互換性が確認されています。

リアルタイム操作への強さ:

ノブを動かした瞬間に音が反応し、操作と音の変化が直感的にリンクします。

ライブ演奏やサウンドデザイン中のリアルタイム調整にも最適です。

軽快なロード時間:

プラグインの起動が非常に速く、プロジェクトを開いた際の読み込み時間も短縮されています。

作業のテンポを乱さず、思いついたアイデアをすぐ形にできます。

リソース効率の高さ:

動作が軽いため、CPUリソースを他のプラグインに割り当てる余裕が生まれます。

大規模なプロジェクトでも、ミックス全体を圧迫しにくい設計です。

プリセットの種類と音の傾向

Things – Textureには、多様な音作りに対応するプリセットが多数収録されています。

どのプリセットも実用的で、読み込んだ瞬間から完成度の高いサウンドが得られる設計です。

プリセット名には音の性質を連想させるものが多く、直感的に選べるのも魅力です。

ここでは代表的なプリセットのタイプと、その音の特徴をまとめます。

アンビエント系プリセット:

柔らかく広がる空間を作る設定で、音がゆっくりと漂うように響きます。

ピアノやシンセパッドなどに使うと、静かで深い雰囲気を演出できます。

ドローン/サウンドスケープ系:

低めのピッチと高いDiffusion設定が組み合わされた、持続的で厚みのあるサウンド。

映画音楽やアート的なBGMに最適です。

ピッチモジュレーション系:

ピッチを微妙に揺らすことで、有機的でアナログライクな動きを加えます。

金属的な素材やボイスに使うと、幻想的な印象に変化します。

リズミカルなテクスチャー系:

グレインサイズを小さく設定し、粒の再生がテンポ感を持つように設計されたプリセットです。

リズムトラックやエレクトロ系サウンドに加えると、独特の立体感が生まれます。

実験的/ノイズテクスチャー系:

通常のリバーブとは異なる、ざらつきや倍音のにじみを強調したタイプ。

サウンドデザインや特殊効果音に適しています。

プリセット活用のコツ:

・まずは目的の雰囲気に近いプリセットを選び、MixやBalanceを少し調整して馴染ませる。

・気に入った設定はCopy/Paste機能で保存しておくと、他のプロジェクトでも再現しやすい。

・パラメータロックを使えば、特定の要素(例:Mix値)を保ったまま音色を切り替えられる。

制作現場での活用例(DTM・ゲーム音楽など)

Things – Textureは、ジャンルや制作スタイルを問わず、幅広い現場で活用されています。

特に、空間的な広がりや独特の雰囲気づくりを重視する制作者にとっては欠かせないツールです。

リバーブとしての役割だけでなく、音そのものを“演出の一部”に変えてしまう柔軟性が大きな特徴です。

ここでは、実際に多くのクリエイターが活用している具体的なシーンを紹介します。

DTM(宅録・トラック制作):

シンセやボーカルにTextureをかけるだけで、即座に立体的な空間を作れます。

ミックス段階で使用するほか、アイデアスケッチの段階で“雰囲気作り”に使うことも多いです。

ゲーム音楽制作:

環境音や効果音に使うと、自然な反響に代わる幻想的なサウンドを得られます。

洞窟、宇宙、夢の中といった抽象的な空間表現に適しており、プレイヤーの没入感を高めます。

映画・映像作品のサウンドデザイン:

画面の雰囲気に合わせて音を“背景として漂わせる”用途に最適です。

特に静寂の中に浮かぶような音響表現では、他のリバーブでは再現しにくい柔らかさを発揮します。

アンビエント/ドローン音楽:

持続的で穏やかな音を生み出す特性から、アンビエント系アーティストにも人気があります。

シンプルなトーンにTextureを重ねるだけで、音楽全体の世界観を広げることができます。

効果音制作・インスタレーション:

環境音やフィールドレコーディング素材を加工することで、現実には存在しない“架空の音空間”を創り出せます。

アート作品や展示など、非音楽的な表現でも応用されています。

ライブパフォーマンス:

リアルタイムで操作しても音が破綻しにくく、即興演奏にも対応できます。

ピッチやDiffusionを操作するだけで、会場全体を包み込むような音響変化を生み出せます。

Things – Textureを使う際の注意点とトラブル対処法

Things – Textureは安定したプラグインですが、環境やDAWの設定によっては動作が不安定になる場合があります。

特に初回導入時やアップデート後は、正しいフォルダ構成や認識設定を確認しておくと安心です。

ここでは、使用時に注意すべきポイントと、よくあるトラブルの対処法を紹介します。

1. プラグインがDAWに表示されない場合:

・インストール時にVST/VST3/AUの保存先フォルダを確認してください。

・DAWの「プラグイン再スキャン」機能を実行すると、認識されることが多いです。

・Windowsの場合、VST3は通常「C:\Program Files\Common Files\VST3」に保存されます。

2. 音が出ない・エフェクトがかからない場合:

・Mix値が0%になっていないか確認します。

・DAW上でバイパス状態(エフェクトオフ)になっていないかもチェックしてください。

・もしもCPUが限界に近い場合は、バッファサイズを上げて安定性を確保します。

3. CPU負荷が突然上がる場合:

・他のリバーブやディレイ系プラグインと併用していると、処理が重なる場合があります。

・Diffusion値やGrainサイズを小さくすると、負荷が軽減されます。

・不要なトラックを一時的にフリーズさせるのも効果的です。

4. ライセンス認証がうまくいかない場合:

・ログイン情報(メールアドレス・パスワード)を再確認してください。

・オフライン登録の場合は、正しいライセンスファイルをドラッグしているか確認します。

・AudioThingアカウントページでライセンスの再発行も可能です。

5. プリセットが読み込めない場合:

・プリセットフォルダの場所が変更されていないか確認します。

Mac:/Users/Shared/AudioThing/

Windows:C:\Users\Public\Documents\AudioThing\

・アクセス権限の問題がある場合、フォルダを手動で作成し直すと解決することがあります。

6. 音がこもる・定位が崩れる場合:

・Mid/Sideバランスが偏っていないかを確認します。

・EQで高域を軽く整えると、明瞭さを取り戻せることがあります。

・特にヘッドホン環境ではSideの広がりすぎに注意しましょう。

対応フォーマット・システム要件

Things – Textureは、主要なDAWやOSに幅広く対応しており、シンプルながら安定した動作が特徴です。

グラニュラー処理を含むリバーブ系プラグインでありながら、軽量な設計のため古いPC環境でも比較的スムーズに動作します。

ここでは、AudioThingが公式に発表している対応フォーマットと推奨動作環境をまとめます。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 対応OS | macOS 10.13以降(Intel / Apple Silicon 両対応) Windows 10 / 11(64bit) |

| 対応プラグインフォーマット | VST、VST3、AU、AAX |

| 対応DAW | Ableton Live、Logic Pro、Cubase、Studio One、FL Studio、Bitwig、Reaper など主要DAWに対応 |

| CPU要件 | Intel Core i3 / AMD Ryzen 3 以上推奨 |

| RAM要件 | 4GB以上(8GB以上を推奨) |

| ストレージ容量 | 約50MB(プリセットを含む) |

| インストール時の権限 | 管理者権限が必要(初回のみ) |

| 認証方法 | オンライン認証 / オフライン認証(ライセンスファイル対応) |

補足:

・Apple Silicon(M1/M2/M3)ネイティブ対応のため、Rosettaを介さずスムーズに動作します。

・AAX形式にも対応しているため、Pro Toolsユーザーでも問題なく利用できます。

・CPU負荷が軽い設計のため、ラップトップ環境でも安定して使用可能です。

・インストール容量が小さいため、ストレージの圧迫を気にせず導入できます。

まとめ:AudioThing「Things – Texture」ピッチシフティングとMid/Sideモード搭載の使いやすいグラニュラー・リバーブにより、あらゆるサウンドをアンビエント・サウンドスケープに変換したりトラックにドローン雰囲気を加えたりする創造的エフェクト|DTMプラグインセール

今回の記事では、**AudioThing「Things – Texture」**の特徴から使い方、音作りのコツまでを詳しく解説しました。

このプラグインは、単なるリバーブではなく“音を再構築するツール”として、アンビエントやサウンドデザインに最適です。

- グラニュラーリバーブとピッチシフティングを融合した創造的エフェクト

- Mid/Sideモードにより、立体的で包み込まれるような音像を表現可能

- シンプルで直感的なUI設計、CPU負荷の軽さも高評価

- プリセットが豊富で、即戦力として使えるサウンドが多い

- 他のリバーブやAudioThing製品との連携で、表現の幅がさらに拡大

- 導入・認証が簡単で、初心者にも扱いやすい構成

Things – Textureは、音を加工するというよりも“音に生命を吹き込む”感覚を与えてくれるプラグインです。

アンビエントだけでなく、映画・ゲーム音楽、Lo-fi、シネマティック作品など、あらゆるジャンルで存在感を発揮します。

音の「質感」や「空気感」にこだわりたいなら、ぜひ一度このプラグインを試してみてください。

制作の世界観が、一段と深く、立体的に広がるはずです。

価格:$19.00

Plugin Boutiqueでの購入手順

特典のもらい方・ポイントの使い方

Plugin Boutiqueで買い物をすると、有料プラグインが1つ無料でもらえます。

無料なので、必ずもらっておきましょう!

※プレゼントされる製品は、月ごとに変わります。

購入するプラグインをカートに入れます。

カートに進んだら「See Gift」をタップし、ほしいプラグインを選びます。

無料で追加されました。

【ポイント利用方法】

Plugin Boutiqueを利用すると貯まる「Virtual Cash(ポイント)」を適用すると、割引されます。