もっと自然で温かみのある歪みがほしい

そんな方におすすめしたいのが、D16 GroupのRedoptor 2です。

さらに、4バンドEQやMIDI Learn、プリセット管理など、音作りの自由度も抜群。

初心者からプロまで、「音の質感」にこだわる人には見逃せない一本です。

この記事では、Redoptor 2の特徴や使い方、音作りのコツまで詳しく解説していきます。

価格:$65.00

Plugin Boutiqueでの購入手順

特典のもらい方・ポイントの使い方

Plugin Boutiqueで買い物をすると、有料プラグインが1つ無料でもらえます。

無料なので、必ずもらっておきましょう!

※プレゼントされる製品は、月ごとに変わります。

購入するプラグインをカートに入れます。

カートに進んだら「See Gift」をタップし、ほしいプラグインを選びます。

無料で追加されました。

【ポイント利用方法】

Plugin Boutiqueを利用すると貯まる「Virtual Cash(ポイント)」を適用すると、割引されます。

Redoptor 2とは何か?その魅力と特徴を徹底解説

Redoptor 2は、D16 Groupが手がけたチューブディストーションプラグインで、本物の真空管アンプに限りなく近いサウンドをデジタル上で再現することを目的としています。

歪ませるだけでなく、音の強弱に応じて反応し、倍音を自然に生み出すことで、楽器や音源に厚みと表情を与えます。

その結果として、単なるエフェクトではなく、音作りの「核」として活用できるツールに仕上がっています。

- 真空管アンプの挙動を精密に再現:

アナログ回路特有の滑らかなレスポンスや、音量に応じた歪みの変化を忠実にモデリング - 偶数次・奇数次の倍音生成:

音に芯を持たせつつも、耳障りにならない自然なサチュレーションが得られる - プリドライブ・ポストEQを搭載:

歪み前後の音質調整が可能で、音の輪郭を細かくコントロールできる - ジャンルに縛られない応用力:

ギター、ベース、ドラム、シンセ、ボーカルまで幅広く対応 - MIDI Learnとプリセット管理機能:

外部コントローラーとの連携や音色の整理が簡単に行える設計

Redoptor 2が再現する「本物の真空管サウンド」とは

Redoptor 2の最大の魅力は、真空管アンプ特有の“生きた”歪みをデジタル環境で体感できる点にあります。

従来のソリッドステートやファズ系の歪みとは異なり、入力信号の強弱に応じて自然に歪み具合が変化し、まるで本物のチューブアンプを扱っているかのような挙動が得られます。

このように、演奏のニュアンスがそのまま音に表れるため、感情を込めたサウンドメイクが可能になります。

- 入力レベルに応じた歪みの変化:

強く弾けば深く歪み、弱く弾けばクリーンな音が残るリアルな反応性 - ナチュラルなコンプレッション効果:

真空管特有の柔らかい圧縮がかかり、音のピークを心地よく整える - 倍音の豊かさによる音の存在感:

倍音が加わることで音が前に出てきて、ミックス内でも埋もれにくくなる - アナログ回路の動作を忠実に再現:

各セクションが相互に影響し合うことで、複雑で立体的な音色が得られる - トランジェントの滑らかな処理:

アタックの鋭さを残しつつ、耳障りなピークをうまく丸めてくれる処理が可能

なぜRedoptor 2の歪みは“クリーミー”と言われるのか

Redoptor 2の歪みが「クリーミー」と評される理由は、音のエッジが過度に立ちすぎず、耳に優しい滑らかな質感を保ちながらも、しっかりと芯のあるサウンドを生み出す点にあります。

これは、単に音を歪ませるのではなく、倍音の構成とその制御、フィルター処理、コンプレッションが絶妙に連携しているからです。

その影響で、音が破綻することなく、密度のある歪みが実現できるのです。

- チューブドライブの自然な倍音生成:

急激なクリップではなく、徐々に滑らかに歪むことで丸みのある音質に - ポストフィルターによる高域の整え方:

耳に刺さる成分を柔らかくし、心地よい高域を保つ設計 - 音の重なりを濁らせないEQ処理:

歪み後でも使えるパラメトリックEQが、音の輪郭をしっかりと支える - コンプレッションとの連携による一体感:

プリゲインのコンプが歪みによる暴れを抑え、まとまりのある音に整える - 滑らかな音量変化に対応したダイナミクス:

アタックからリリースまでの変化がスムーズで破綻が少ない

アナログ感を生む倍音の秘密:偶数次と奇数次の違い

Redoptor 2のアナログらしさを感じさせる要素のひとつに、「倍音」の生成があります。

倍音とは、元の音(基音)に対して加わる周波数の成分であり、音のキャラクターや質感に大きな影響を与えます。

特に、Redoptor 2では偶数次と奇数次の倍音が絶妙なバランスで含まれており、これが“アナログっぽさ”や“温かみ”を生み出しているのです。

このことから、音に厚みや立体感を加えたいときに非常に効果的です。

- 偶数次倍音:

基音の2倍、4倍といった周波数で構成され、音にまろやかさや温かさを加える。

特に管楽器やボーカルのような柔らかい音質に向いている - 奇数次倍音:

基音の3倍、5倍といった周波数で構成され、音に硬さやエッジを与える。

ギターやシンセベースなどに適しており、迫力や存在感を強調できる - Redoptor 2のバイアス調整機能:

この機能により偶数次成分の出方を自在にコントロールでき、滑らかな倍音構成が可能 - チューブドライブとの連動性:

歪みの深さに応じて倍音の出方が変化し、演奏に応じた表情のある音作りができる - 自然なサチュレーション感:

倍音が音を厚くしつつも過剰に飽和しないため、アナログ機材に通したような自然な質感が得られる

D16 Group「Redoptor 2」の価格

価格:$65.00

Plugin Boutiqueでの購入手順

特典のもらい方・ポイントの使い方

Plugin Boutiqueで買い物をすると、有料プラグインが1つ無料でもらえます。

無料なので、必ずもらっておきましょう!

※プレゼントされる製品は、月ごとに変わります。

購入するプラグインをカートに入れます。

カートに進んだら「See Gift」をタップし、ほしいプラグインを選びます。

無料で追加されました。

【ポイント利用方法】

Plugin Boutiqueを利用すると貯まる「Virtual Cash(ポイント)」を適用すると、割引されます。

Redoptor 2の使い方:音作りの基礎と操作方法

Redoptor 2は、複数のモジュールが直感的に配置されたインターフェースを持ち、音作りに必要なすべての要素が順を追って操作できるよう設計されています。

信号の流れは「フィルター → プリアンプ → チューブドライブ → EQ → マスター」となっており、この順番を意識することで、狙った音を効率よく作り出すことができます。

このように、一つひとつの処理が連動し、全体の音質を滑らかにつなげていく構造がRedoptor 2の強みです。

- プリフィルターの活用:

最初に不要な低域や高域をカットすることで、歪みによる濁りを防ぎ、クリーンな音作りが可能 - プリアンプでの音圧調整:

入力信号に圧縮とゲインを加え、次のチューブセクションへ適切なレベルで送ることで歪みの質をコントロール - チューブドライブで歪みの質感を決定:

Bias、Tone、Brightness、Bodyの各パラメータで倍音の出方や音のキャラクターを自在に変化 - パラメトリックEQによる精密な補正:

中低域の厚みを出したり、高域の抜けを調整したりと、細かい音の輪郭を整える役割を担う - マスターセクションで仕上げ:

FXノブでドライ/ウェットのバランスを取り、リミッターで音量のピークを抑えて最終出力を安定化

プリアンプとチューブドライブの使い分け方

Redoptor 2の音作りにおいて、プリアンプとチューブドライブは非常に重要な役割を持っています。

どちらも音を歪ませる工程ですが、働き方や音への影響はまったく異なります。

プリアンプは「音の土台」を整える工程、チューブドライブは「キャラクター」を加える工程と考えるとわかりやすいです。

そのため、両者の特性を理解して使い分けることで、歪みの質や音の厚みを自在にコントロールできます。

- プリアンプ:ダイナミクスの整え役

入力信号に対して圧縮(Dynamics)と増幅(Gain)をかけ、音量のバラつきを抑えながら歪みやすい状態へと導く。

過剰に上げると濁るため、歪みの量をコントロールする起点として使うのがコツ - チューブドライブ:音のキャラ付け

真空管的な倍音を付加しつつ、Toneでハイとローの歪み質感をブレンド。

Biasで奇数次倍音を調整し、音に芯とエッジを加える。BrightnessやBodyで明るさ・太さのニュアンスも調整可能 - 順番の意識が音質に直結

プリアンプでしっかりと土台を作ってからチューブドライブに通すことで、輪郭のある安定した歪みに仕上がる。

逆にプリアンプが弱すぎると、チューブの個性が活かされにくい - 深く歪ませたいときのアプローチ

プリアンプGainを高めに設定しつつ、チューブドライブでToneをロー寄りに振ると、密度感のある重厚な歪みが得られる。

金属的ではなく、温かみのある歪みに仕上がる - 微細なニュアンスを活かす設定

Dynamicsを少しだけ加えると、音の抑揚が際立ち、演奏のタッチやフレーズの変化が音にしっかりと現れる。

特にクリーン寄りな設定ではこの調整が重要

フィルターセクションの役割と活用シーン

Redoptor 2のフィルターセクションは、音作りの入口とも言える非常に重要なステージです。

信号がプリアンプやチューブドライブに届く前に、不要な帯域をカットすることで、歪みの質感や音のクリアさに大きな違いが生まれます。

特に、低域の濁りや高域の耳障りな成分を事前に除去することで、より洗練されたサウンドが得られます。

このように、フィルターは「歪ませる前の音の整理整頓」として使うことで、全体の音質が引き締まります。

- Low Cut(ハイパスフィルター):

0Hz〜300Hzの範囲で低域をカット。ベースのもたつきや不要な低音を取り除くことで、歪みの輪郭がはっきりする。

キックやベースと被らせたくないトラックに効果的 - High Cut(ローパスフィルター):

1.5kHz〜8kHzの範囲で高域を制限。歪みすぎて耳に痛くなるような高域を抑え、温かみのあるサウンドに調整できる。

ビンテージ風の質感にしたいときにも便利 - フィルターON/OFFの使い分け:

一時的にフィルターをOFFにして比較することで、どの帯域がノイズや濁りの原因になっているかが見えてくる。

音の見直しにも役立つ工程 - ジャンルや用途による活用例:

ローファイ系なら思い切ってHigh Cutでざらつきを出し、モダン系ならLow Cutでタイトな低域に整える。

ジャンルに応じた使い分けが音作りを加速させる - 音源別の調整ポイント:

ギターやボーカルでは中低域を整理するためにLow Cutが有効。

逆にシンセやパッドはHigh Cutを加えることで、ミックスに馴染みやすくなる

マスターセクションとリミッターの適切な使い方

Redoptor 2のマスターセクションは、音作りの最終段階として非常に重要なパートです。

ここでは、歪みをかけた後の出力バランスを整えたり、音圧を制御するためのリミッターが用意されています。

せっかく作った音がミックスの中で暴れすぎたり、逆に埋もれてしまわないように、最終調整を行う役割を担っています。

このように、マスターセクションの調整は仕上がりの印象を左右する“最後のひと手間”として非常に有効です。

- FXノブ:ドライ/ウェットのバランス調整

歪んだ音と原音をミックスして出力できる。

100%ウェットだとエフェクトが前に出る一方で、少しドライを混ぜると自然な存在感を保ったまま歪みを加えられる - Outputノブ:最終的な出力音量の調整

音作りの過程で全体の音量が上がってしまった場合、ここで無理なく音量を下げることができる。

マスターチャンネルに負荷をかけすぎないための重要なポイント - Limiter機能:音量ピークの抑制と自動ゲイン補正

過剰なピークを自動的に抑えつつ、全体の音圧も確保できる。

Thresholdを調整することで、どの程度抑えるかを細かくコントロール可能 - リミッターを活用するタイミング

ミックス前の段階では軽く、マスタリング前にはしっかりかけるなど、制作フローに応じた調整が必要。

過剰な圧縮はダイナミクスを失う原因になるため注意 - 視覚的なメーターで状態を確認

OutputやLimiterの影響を視覚的に確認できるため、耳だけでなく目でも音量管理ができ、安定したミックスに仕上げやすくなる

パラメトリックEQで音の輪郭を自在にコントロール

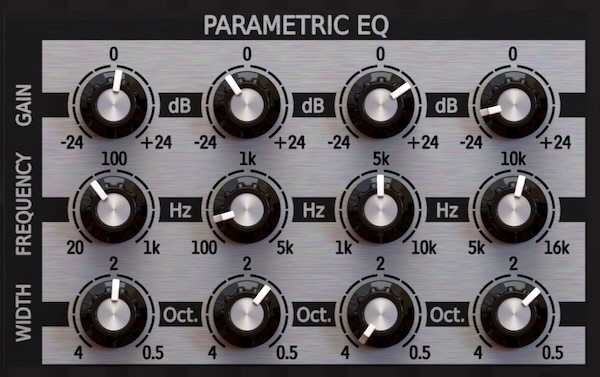

Redoptor 2には4バンドのパラメトリックEQが搭載されており、歪んだ音に対しても精密な音質調整が可能です。

一般的なギターアンプのような固定EQとは異なり、周波数・ゲイン・帯域幅を自由に設定できるため、音の「どこを目立たせるか」「どこを抑えるか」を細かく制御できます。

このように、EQの活用次第で、Redoptor 2は多彩な音色を実現する柔軟なツールになります。

- 周波数の可変範囲が広い:

各バンドが20Hz〜16kHzの間で調整可能。

ローエンドの重心から、きらびやかな高域まで対応できる - ゲインは±24dBまで対応:

大きく持ち上げたり大胆にカットしたりと、極端な音作りもできるため、攻めたサウンドにも対応 - Q(帯域幅)の調整が可能:

0.5〜4オクターブの間で範囲をコントロールできる。

狭く設定すればピンポイント補正、広く設定すればナチュラルな変化になる - 歪んだ音へのEQの効果が高い:

通常EQでは扱いにくい歪み成分にもアプローチできるため、音の濁りを防ぎつつ狙った質感を実現できる - 実用的なEQの並び順:

Low → Mid-low → Mid-high → Highという順番で並んでおり、直感的に操作しやすく、視覚的にも把握しやすい設計

各バンドの設定幅と得意な調整ポイント

Redoptor 2のパラメトリックEQは、4つのバンドそれぞれに明確な役割があり、どの帯域をどう触るかで音の印象が大きく変わります。

歪みを加えた音は倍音が豊かになる分、周波数帯ごとのバランス調整が非常に重要です。

そこで、それぞれのバンドが得意とする用途を把握しておくと、より狙い通りの音作りがしやすくなります。

このおかげで、歪んだ音の中にある細かいニュアンスや立体感を引き出せるようになります。

| バンド名 | 周波数帯域 | 用途と調整のコツ |

|---|---|---|

| Low | 20Hz〜1kHz | 低音の厚みを調整。ベースの重心を整えたり、ドラムのキック成分を強調・整理したいときに有効。濁りやすい帯域なので、出しすぎに注意。 |

| Mid-low | 100Hz〜5kHz | 中低域の存在感や芯の調整に適しており、ギターやボーカルの厚みを出すのに使われることが多い。音がこもって聞こえるときのカットにも効果的。 |

| Mid-high | 1kHz〜10kHz | アタック感や輪郭を調整。ドラムやシンセの抜け感を出す時や、音の主張を高めたいときに有効。過剰に持ち上げると耳に痛くなるため調整は慎重に。 |

| High | 5kHz〜16kHz | 空気感や広がりを付加。高域の抜けや繊細さを演出したいときに使う。ノイズが目立ちやすい帯域でもあるので、用途に応じたコントロールが必要。 |

EQを使った実践的な音作りの例

Redoptor 2のパラメトリックEQは、ただの補正ではなく、音の印象を根本から変える「積極的な音作りツール」として使うことができます。

歪みとEQの組み合わせは、音の輪郭や質感、存在感に大きく影響するため、目的に応じた調整がとても重要です。

特に、ジャンルや楽器ごとにアプローチを変えることで、ミックスの中でも際立ったサウンドに仕上がります。

そうすることで、Redoptor 2をより戦略的に活用できるようになります。

- ギターの中域を際立たせる設定:

Mid-lowを1.2kHz付近で+4dB、Mid-highをややブーストし、Highは抑え気味に。

ロック系のギターに芯と抜けを与える定番セッティング - ベースの濁りを抑える設定:

Lowを80Hz付近で軽くカットし、Mid-lowを300Hzあたりでブースト。

歪んでもモコモコせず、クリアでパワフルな低域が得られる - ボーカルに空気感を足す設定:

Highを10kHzあたりで+3dB、Mid-highを抑えて歯擦音を軽減。

高域に自然な広がりを持たせながら、前に出る声を演出 - ドラムのキックとスネアを強調:

Lowで60Hzをブーストしてキックの重みを出し、Mid-highで3kHz付近を持ち上げてスネアのアタックを際立たせる - シンセパッドを柔らかくする設定:

Highをカットし、Mid-lowであたたかみを加えることで、歪んでいても耳に優しい広がりのある音に調整可能

EQとディストーションの関係性を理解しよう

Redoptor 2で理想的な歪みサウンドを作るためには、EQとディストーションの相互作用をしっかり理解しておく必要があります。

EQは歪みの“前”と“後”で役割が異なり、それぞれが音の印象に大きな影響を与えます。

歪ませる前に余分な帯域を処理することで、濁りやノイズを抑え、歪ませた後にEQで微調整することで、輪郭を整えたりキャラクターを強調できます。

このように、EQと歪みは“順番”と“目的”を意識することで、より的確な音作りが可能になります。

- 歪み前のEQ:不要な帯域の整理

低域や高域をフィルターやEQでカットしておくことで、歪みの際に過剰な倍音やノイズが出にくくなる。

結果として、より引き締まった歪みを得やすい - 歪み後のEQ:音色の補正と仕上げ

歪みで失われた中域の厚みや、過剰に強調された高域を整える用途に有効。

特に4バンドEQの精密な設定が活きる場面 - 歪みとEQのバランスが音質の決め手

歪みを深くすればするほど、EQでの補正が重要になる。

逆にEQをうまく使えば、控えめな歪みでも十分な存在感を出すことができる - 順序による効果の違いを体感する

プリアンプ→EQ→チューブドライブと順番を工夫することで、同じ音源でも全く異なるキャラクターに仕上がる。

意図的にEQを挟む配置がポイント

Redoptor 2のプリセット機能と効率的な音作り

Redoptor 2には、多彩なプリセットと柔軟な管理機能が備わっており、音作りの効率を大幅に高めてくれます。

初めて使うときや、アイデアが浮かばないときでも、豊富なプリセットを選ぶだけで即戦力のサウンドが得られるのが魅力です。

また、ユーザー自身がカスタマイズした音を保存し、タグやグループで分類できるため、制作中に迷わず目的の音にたどり着けます。

このように、プリセットの活用は作業効率だけでなく、創造性の幅も広げてくれます。

- Factoryプリセットの質が高い

ジャンル別や用途別に分かれた数十種類のプリセットが用意されており、すぐに実践で使えるものばかり。

設定の参考にもなり、音作りの勉強にもなる - ユーザープリセットの保存が簡単

自分で作った音をワンクリックで保存できる。

保存名、説明文、タグの編集が可能で、あとから見返してもわかりやすい - タグとグループによる整理機能

用途やジャンルごとにプリセットを分類できるため、制作中でもすぐに目的の音にアクセス可能。

プリセットが多くなっても混乱しにくい設計 - お気に入りとピン留めで素早くアクセス

よく使う音は「お気に入り」や「ピン」でマークしておけば、検索せずにすぐ呼び出せる。

制作スピードを維持したいときに重宝する - 試作中の音を比較しやすい

プリセットを切り替えても設定が保存されているため、A/B比較しながら微調整できる。

納得いくまで音を追い込む作業がしやすい

プリセットの保存・呼び出し・管理のコツ

Redoptor 2では、プリセットの管理が非常に柔軟に行えるよう設計されており、自分好みの音作りを効率的に記録・活用できます。

特に、制作中に生まれた「良い感じの設定」をすぐに保存できる点は、クリエイティブな流れを妨げない大きなメリットです。

複数のプリセットを並べて比較したり、タグで整理しておけば、過去の設定を再利用しやすくなります。

このように、プリセットの管理をうまく行えば、制作のスピードとクオリティの両方を底上げできます。

- 右上のSaveボタンから即保存

プラグイン画面右上の「Save」ボタンを押すだけで、現在の設定をユーザープリセットとして保存可能。

名称をわかりやすく付けておくと後で便利 - プリセットに説明文を加えて整理

保存時に用途や特徴をメモしておくことで、「なぜこの音を作ったのか」を忘れずに済む。

長期的な制作においても重要な習慣 - Reload・Init機能でリセットと再読み込み

間違えて設定を変えてしまったときは「Reload」で元に戻せる。

「Init」で初期状態に戻すこともでき、音作りの出発点として使える - プロジェクトごとに整理したい場合はグループを活用

自分のプリセットに「グループ」を設定することで、案件やアルバム単位で音色を管理できる。

チーム制作時にも便利 - 複数プリセットの一括編集も可能

ShiftキーやCtrl(Cmd)キーを使って複数選択し、タグや説明をまとめて編集すれば、大量の音色を整理しやすくなる

タグとグループ機能の活用術

Redoptor 2のプリセット管理には「タグ」と「グループ」という便利な機能が用意されており、プリセットが増えてきたときに非常に役立ちます。

特に、自分で作ったプリセットをあとから素早く呼び出したいときや、音源やジャンルごとに整理したいときには、この機能を使っておくことで検索の手間を大幅に省けます。

このように、日頃からタグとグループを活用しておけば、制作効率が大きく向上します。

- タグは複数付けられる

ひとつのプリセットに「ギター用」「クリーン」「Lo-Fi」など複数のタグを設定可能。

使用シーンや音の特徴を組み合わせて整理できる - グループで大分類を作る

「ジャンル別」「用途別」「プロジェクト名」などでグループを作成し、その中にタグを分類することで、より体系的に整理できるようになる - フィルター機能と連動して検索可能

タグやグループごとに絞り込み検索ができるため、似たプリセットの中から目的の音をすぐに見つけられる - ユーザー独自のタグやグループも追加可能

工夫次第で自由に分類ルールを作れる。たとえば「高音キラキラ系」や「リード向け」など、感覚的な分類でも問題なく活用できる - タグの編集・削除も簡単

右クリックからタグ名の変更や削除、他のグループへの移動が可能。

運用しながら整理方法を調整できる柔軟な仕組み

お気に入り・ピン機能で作業スピードアップ

Redoptor 2には、よく使うプリセットをすぐに呼び出せる「お気に入り」機能と、プロジェクトごとに残しておける「ピン留め」機能があります。

制作中はインスピレーションの流れを止めずに作業を進めたいものです。

これらの機能を活用することで、プリセットの選択にかかる時間をぐっと短縮でき、音作りに集中できる環境が整います。

このように、整理整頓とスピード感の両方を実現するのが、お気に入りとピンの活用です。

- お気に入り:グローバルに保存される

どのプロジェクトでも共通して使える設定。

よく使うプリセットにハートマークをつけるだけで、フィルターから即呼び出せるようになる - ピン留め:プロジェクト単位で管理

現在のプロジェクトで重要なプリセットを記録しておける機能。

次回プロジェクトを開いたときにもそのまま保持されるため、再現性が高い - 複数プリセットを一括ピン/お気に入り設定可能

複数選択して右クリックから一括操作ができるので、大量のプリセットを整理したいときにも便利 - 視覚的に管理しやすいUI

アイコンが常に表示されているため、視覚的にもどのプリセットが重要なのかすぐに把握できる設計 - 他のフィルターとも併用可能

タグやグループによる絞り込みと組み合わせることで、「お気に入りの中からさらに用途別で選ぶ」といった使い方ができる

ジャンル別活用法:ギターからビートメイクまで

Redoptor 2は、単なるギター用ディストーションにとどまらず、ジャンルや用途を問わず幅広い音源に対応できる柔軟性があります。

真空管エミュレーションによる自然な倍音とダイナミクスの反応性が、多様な音楽スタイルに馴染みやすい質感をもたらします。

用途に応じた設定を使い分けることで、ギター・ドラム・シンセ・ボーカルなど、あらゆる音を洗練されたサウンドに仕上げることができます。

このように、ジャンルに応じた使い方を知っておくことで、Redoptor 2の可能性をより広く引き出すことができます。

- ギター:アンプシミュレーター代わりとして活用

プリアンプとチューブドライブでリアルな真空管アンプのような反応を再現。

ローゲインでブルース調、ハイゲインでメタル風のサウンドも作れる - ベース:芯のある低域を保ちながらドライブ感を追加

Lowをカットしすぎず、Mid-lowを強調することで、埋もれにくく輪郭のある低音が得られる。

リミッターで音量を安定させるのがポイント - ドラム:スネアやキックにアタック感と重量感を追加

Mid-highを強調することでスネアのアタックを際立たせ、Lowでキックのパンチ感を補強。

軽い歪みでも大きな効果を感じやすい - シンセ:奥行きと温かみを演出

倍音とEQを駆使して、パッドやリードにアナログ感を追加。

ToneとBodyの調整で音の重心を動かすことで、ジャンルに合わせた表現が可能 - ボーカル:薄く歪ませて質感を整える用途にも

軽いドライブ設定とHighのカットで、密度感を出しつつ抜けすぎない温かい音に。

Lo-Fi系やエフェクティブなボーカル処理にも応用できる

ギター・ベースで使う際の注意点と設定例

Redoptor 2はギターやベースとの相性が非常に良く、真空管アンプさながらのトーンが得られます。

ただし、実機のアンプと同様、使い方次第で音が濁ってしまったり、抜けが悪くなる場合もあるため、注意が必要です。

特に歪みのかけ方やEQ処理を丁寧に行うことで、よりクリアで実用的なトーンに仕上がります。

このことから、Redoptor 2は“ただ歪ませる”だけでなく、“音を育てる”ツールとして活用できます。

- クリーントーンを保ちたい場合の設定

プリアンプのDynamicsを控えめにし、Gainも低めに設定。

チューブドライブはToneを中央付近に保ち、Brightnessを上げてハイを強調することで、繊細で張りのあるトーンが得られる - 軽いオーバードライブ向け設定

Biasを少し上げて奇数次倍音を足し、Mid-lowのEQをブースト。

温かみのあるビンテージ風ギタートーンに最適。シングルコイルとの相性も良い - ハードな歪みを狙うときの工夫

プリアンプGainを上げ、Toneをロー寄りに設定。

Bodyを調整して低域に厚みを持たせつつ、EQで3kHz付近をブーストして抜けを確保。メタル系やインダストリアルにも対応 - ベースでの使い方と注意点

過剰な歪みはローエンドの存在感を失わせるため、LowのEQは慎重に調整。

Bodyを抑えめにし、Mid-lowで輪郭を出すとミックス内で埋もれにくい音になる - ギターとベースを共存させるコツ

ギターはMid-highを、ベースはMid-lowを強調するように使い分けると、帯域がぶつかりにくくなる。

プリセットも分けて管理しておくと便利

ドラム・ビート系への応用テクニック

Redoptor 2は、ドラムやビートメイクにも非常に効果的なプラグインです。

単に歪ませるだけでなく、音のアタック感やパンチを強調しつつ、アナログ感を加えることができます。

特に、スネアやキックの存在感を引き出す際や、ドラム全体にざらついたテクスチャーを加えたいときに重宝します。

このおかげで、無機質になりがちな打ち込みのドラムに“生っぽさ”や“熱”を与えることができます。

- キックドラムに厚みを加える

LowとBodyを強調しつつ、Toneをロー寄りに調整。

リミッターも併用してピークを抑えることで、低域に安定感のある重厚なキックに - スネアにアタック感とザラつきを追加

Mid-highをブーストし、Biasを高めに設定して奇数次倍音を目立たせる。

高域の飽和感が生まれ、印象的なスネアに仕上がる - ハイハットのシズル感を演出

Highを少しだけ上げて、Brightnessを強めに調整。

派手になりすぎないように、High Cutでノイズを抑えるとバランスが良い - ドラムバス全体にLo-Fi感を出す

High Cutで高域をざっくり落としつつ、軽いチューブドライブを加える。

EQでMid-lowをブーストすると、太さと曇り感が絶妙に混ざる - グルーヴ感を引き立てる設定

Dynamicsで微妙なコンプレッションを加え、タイトに仕上げる。

ビートの“ノリ”を感じさせたい場面で非常に有効

シンセやパッドに厚みを加える設定方法

Redoptor 2は、シンセやパッド系の音源に対しても効果的なツールです。

倍音を加えることで音の存在感が増し、EQやフィルターを活用すれば、柔らかく広がるような質感や、芯のある押し出し感を加えることができます。

特に、ソフトシンセの音が薄く感じるときや、パッドの奥行きが欲しいときには最適な選択肢です。

このように、過度な歪みではなく“厚み”や“立体感”を目的とした使い方がポイントになります。

- 太く柔らかいシンセに仕上げる

Toneをややロー寄りに設定し、Biasは中程度に。

EQのMid-lowを軽く持ち上げることで、耳あたりが柔らかく、かつ存在感のある音に - 明るく抜けのいいリードシンセ

BrightnessとHigh EQを強めに設定し、Mid-highも少し上げると、抜け感のあるアグレッシブなリード音が完成。

奇数次倍音が効果的に働く - パッドにアナログ感と空気感を加える

チューブドライブを軽めに使い、Highをカットして温かみを演出。

Toneは中央あたりにし、Bodyを強めることで奥行きが生まれる - ローファイシンセに寄せたいときの設定

High Cutを積極的に使って高域を落とし、Biasをやや強めに。

ざらついた質感が加わり、テープっぽい古い印象が作れる - 空間系エフェクトとの相性も◎

Redoptor 2で厚みを加えた後にリバーブやディレイをかけると、立体感が倍増。

ドライな音源でも一気に広がりのある音に変化

Redoptor 2の使用感レビュー

Redoptor 2を実際に使ってみると、単なる「歪みエフェクト」という枠を超えた音作りの柔軟性に驚かされます。

特に印象的なのは、音量やアタックのニュアンスに対して非常に素直に反応する点。

演奏の強弱がそのまま音に反映されるため、「音が呼吸するような感覚」を体験できました。

このように、音の立ち上がりや倍音の質感にこだわる人にとって、Redoptor 2は間違いなく信頼できるツールです。

- 歪ませても音がつぶれない

深くドライブをかけても音が団子にならず、しっかりと分離感が保たれる。

複雑なミックスでも埋もれにくい - トーン調整が非常に柔軟

ToneやBrightness、Bodyのバランスで、硬めから柔らかめまで多彩な質感を作れる。

気に入った音が見つかるまで微調整しやすい - 操作性がわかりやすい

GUIが直感的で、複雑な設定も感覚的に操作できる。

マウス操作だけでなくMIDIコントローラーとの連携もスムーズ - パラメトリックEQの精度が高い

細かく音を削ったり、持ち上げたりする際も破綻しにくく、狙った音に素早く仕上げられる印象 - インスピレーションが湧きやすい

プリセットをいくつか試すだけでも「こんな音も作れるのか」とアイデアが広がる。

サウンドデザインの起点としても優秀

音の変化に対する反応速度と自然さ

Redoptor 2を使っていて最も驚かされるのは、音量や演奏のニュアンスに対する反応の速さと、それがもたらす自然な音の変化です。

アタックが強ければ力強く歪み、弱ければクリーンに近いトーンが残るという挙動は、まさに本物のチューブアンプに近い感触でした。

これにより、静かなパートから激しいフレーズまで、ひとつの設定で幅広く対応できます。

このように、ダイナミクスを活かした音作りができる点が、Redoptor 2の大きな魅力です。

- 音量の大小に合わせて歪みが変化

演奏の強さによって歪みの量がリアルタイムに変わるため、演奏表現がそのままサウンドに反映される - 余韻のなかでクリーンに戻る挙動

音のリリース部分では徐々に歪みが薄れていき、自然にクリーントーンへと戻る。

この「戻り方」が非常に滑らかで心地よい - アタック成分が潰れにくい

歪み系プラグインにありがちなアタックの潰れが少なく、ピッキングのニュアンスや打ち込みのグルーヴがそのまま活かせる - パラメータが動的に連動する感覚

ToneやBiasなどを調整すると、倍音の出方や反応の速さも変わり、単なるEQでは得られない“動きのある音”が作れる - 反応の自然さがミックスで活きる

過剰に主張せず、他の音と馴染みやすい反応性のため、複雑なミックスでも扱いやすい

他社プラグインとの比較レビュー

Redoptor 2は多くのディストーション/サチュレーション系プラグインと比較されますが、使い比べてみると、その「反応性」と「音の質感」で一線を画していることが実感できます。

特に、倍音の生成が自然で、無理に強調された“デジタル臭さ”が少ない点が際立っています。

音に奥行きと柔らかさを求めるなら、他の選択肢にはない魅力があります。

このことから、Redoptor 2は“聴き疲れしにくい歪み”を求めるクリエイターにとって、非常に頼れる存在です。

| プラグイン名 | 主な特徴 | Redoptor 2との違い |

|---|---|---|

| FabFilter Saturn | モジュールの種類が豊富でマルチバンド対応 | 柔軟性は高いが、倍音の質感はRedoptor 2の方が自然 |

| Soundtoys Decapitator | アナログ感の強い濃密なサチュレーション | 歪みが濃く癖が強い。Redoptor 2はより滑らかで繊細 |

| iZotope Trash | エフェクトの種類が非常に多く、攻めた音作りが得意 | 過激なサウンド向き。Redoptor 2は音楽的で上品な歪み |

| Klanghelm IVGI | 無償で使える自然なサチュレーション | コストパフォーマンスは良いが、機能や反応性では劣る |

| Plugin Alliance Black Box HG-2 | 真空管系の太い倍音とステレオ効果 | 価格は高め。Redoptor 2はコスパ良く高品質な倍音が得られる |

初心者でも使いやすいと感じたポイント

Redoptor 2は、プロ向けの高機能プラグインでありながら、操作に迷わない設計がなされているため、DTM初心者でも安心して使い始めることができます。

音作りに慣れていない方でも、プリセットを選んで軽くパラメータを動かすだけで「音が良くなった」と感じられるのが、このプラグインの強みです。

このおかげで、複雑な設定に苦手意識がある人でも、自然と音作りに入り込めるようになります。

- インターフェースが直感的

視覚的に分かりやすいノブやスライダー配置で、どのパラメータが何に影響するかがすぐに把握できる。

ツールチップも丁寧 - プリセットの音がどれも即戦力

初期段階で何も考えずに選ぶだけでも、実用的な音に仕上がる。

そこから少し調整するだけで個性も出せる - 「やりすぎ」を防げる設計

各パラメータが極端に効きすぎず、少しずつ変化するため、破綻しにくい。

安心してツマミを回せる操作感 - A/B比較や初期化がしやすい

試した設定をすぐにリセットしたり、前の状態に戻す機能があるので、気軽に試行錯誤ができる環境が整っている - 負荷が軽く、トラブルが少ない

CPU使用量が比較的安定しており、プレビュー中のフリーズやノイズが起きにくい。

作業中にストレスを感じにくい設計

Redoptor 2を最大限に活用するためのTips

Redoptor 2は多機能で高音質なプラグインですが、いくつかのコツを押さえることで、より実用的に、そして効率的に使いこなすことができます。

機能が多いぶん、全部をいきなり覚える必要はありません。

まずは「自分がよく使う設定」と「便利な操作方法」に注目することで、ストレスのない運用が可能になります。

このように、小さな工夫を積み重ねることで、Redoptor 2のポテンシャルを最大限引き出すことができます。

- MIDI Learnでツマミをコントロールする

MIDIコントローラーに主要パラメータを割り当てれば、直感的なリアルタイム操作が可能。

ライブ演奏や細かいオートメーションにも活躍 - 画面サイズを用途に合わせて調整

インターフェースはサイズ変更に対応しているため、ノートPCではコンパクトに、デスクトップ作業では大きめに表示できて快適 - 軽い処理でも効果が出る設定を覚える

深く歪ませなくても、BiasやToneを少し触るだけで印象がガラッと変わる。

常に強くかける必要はないと心得ることが大切 - プリセットを出発点にして微調整する

まっさらな状態から音を作るよりも、近いプリセットを読み込んで調整する方がスムーズ。

完成までの時間短縮に繋がる - DAWテンプレートに組み込んでおく

よく使う設定を含めたトラックテンプレートを作成しておくと、新規プロジェクトでもすぐに使用できるようになる

まとめ:Redoptor 2は“音を育てる”ディストーションプラグイン|DTMプラグインセール

今回の記事では、Redoptor 2の特徴から使い方、ジャンル別活用法や実際の使用感まで、幅広く解説しました。

以下に要点をまとめます。

- アナログ真空管アンプの挙動を忠実に再現したディストーション

- 音量やニュアンスに滑らかに反応し、自然な倍音を生成

- 4バンドのパラメトリックEQやプリセット管理機能が充実

- ギターだけでなく、ベース、ドラム、シンセなど幅広く対応可能

- 初心者にも扱いやすい直感的なインターフェース

- 他社製プラグインと比べても、柔らかく音楽的な歪みが特徴

このように、Redoptor 2は「歪みをかける」だけでなく、「音の表情を整え、育てる」ためのプラグインです。

アナログらしい温かみと、デジタルならではの操作性を兼ね備えたこのツールを、ぜひ一度体験してみてください。

音に深みを与えたい方、歪みの質感にこだわりたい方にとって、Redoptor 2は確かな武器になるはずです。

価格:$65.00

Plugin Boutiqueでの購入手順

特典のもらい方・ポイントの使い方

Plugin Boutiqueで買い物をすると、有料プラグインが1つ無料でもらえます。

無料なので、必ずもらっておきましょう!

※プレゼントされる製品は、月ごとに変わります。

購入するプラグインをカートに入れます。

カートに進んだら「See Gift」をタップし、ほしいプラグインを選びます。

無料で追加されました。

【ポイント利用方法】

Plugin Boutiqueを利用すると貯まる「Virtual Cash(ポイント)」を適用すると、割引されます。