音楽制作で

もっと多彩な音がほしい

操作が難しそうで手が出せない

と感じたことはありませんか?

豊富なサウンドと直感的な操作性、さらにはハードウェアとの統合機能により、初心者から上級者まで幅広く支持されています。

この記事では、Omnisphereの特徴・導入方法・活用のコツをわかりやすく解説します。

音作りの幅を広げたい方は、ぜひ参考にしてください。

Spectrasonics Omnisphereとは?その魅力と特徴を徹底解説

Spectrasonics Omnisphereは、世界中のクリエイターから絶大な支持を受けているソフトシンセです。

最大の特徴は、サンプル再生と多様な合成方式を自在に組み合わせられる点にあります。

一般的なシンセと異なり、あらゆるジャンルに対応できるほど幅広い音色を持ち、操作も視覚的で直感的です。

その結果、複雑な音作りから即戦力のプリセット活用まで、幅広い用途に柔軟に対応できる設計になっています。

- 14,000種以上の音源:

アコースティックからエレクトロ、アンビエント、シネマティックまで幅広いジャンルの高品質サウンドを収録 - ハイブリッド合成エンジン:

サンプル再生とウェーブテーブル、FM、グラニュラーなどのデジタル合成を自由に組み合わせ可能 - 直感的なインターフェース:

パラメータ配置が視覚的で、音作り初心者でも迷わず操作できる構成 - ハードウェア連携:

65種類以上の実機シンセをOmnisphereのコントローラーとして使用できる独自機能を搭載 - ライブ演奏対応:

スタンドアロンアプリを使えば、DAWなしで即座に演奏や録音ができる環境が整う

Omnisphereはどんなソフトシンセか

Omnisphereは、サンプル音源とデジタル合成を組み合わせて音を作り出す“ハイブリッド型”のソフトウェアシンセです。

プリセットを選ぶだけでもプロクオリティのサウンドをすぐに活用でき、同時に細かな音作りにも深く対応できます。

そのため、シンセ初心者には「簡単で高品質」、上級者には「自由度が高い」シンセとして認識され、どちらの層にも満足される設計になっています。

- ハイブリッド構造:

サンプル音とリアルタイム合成(Wavetable, FM, Granularなど)をレイヤー単位で自由にミックス可能 - 音楽ジャンルの垣根を超える音色群:

エレクトロニカ、シネマティック、ポップ、アンビエントなど幅広くカバー - 一台で完結する多機能性:

複数レイヤー、モジュレーション、エフェクト、アルペジエーターを内蔵し外部プラグインが不要な場面も多い - シンセ学習にも最適:

波形・フィルター・LFOなど基本概念をGUIで直感的に理解でき、学習ツールとしても活用できる - プロ品質のプリセット:

著名なサウンドデザイナーが手がけたパッチが豊富に収録されており、即戦力の素材として使える

他のソフトシンセとの違い

Omnisphereは「音の質・量・自由度」のすべてで他のソフトシンセと一線を画しています。

多くのシンセが“合成方式の特化”や“特定ジャンル向け”に作られているのに対し、Omnisphereはあらゆるスタイルに応用できる圧倒的な柔軟性を持っています。

このように、汎用性と専門性を両立している点が、他のシンセと比較した際の大きな差となっています。

- サウンド数の圧倒的ボリューム:

14,000以上のプリセットが標準収録されており、他の多くのシンセ(数百〜数千)を大きく上回る - ユーザー音声やサンプルのインポート:

自分で録音した音や効果音をそのままOmnisphere内で音源として使用可能 - 多彩な合成方式の併用:

Wavetable、FM、Granular、リングモジュレーション、アナログ風波形などを同時に扱える - 物理ハードとの連携機能:

65種類以上の実機シンセと連携し、物理ノブやスライダーで直感的に操作可能 - 高機能な内部エフェクト群:

58種類以上のエフェクトを内蔵し、DAW外でも完結したサウンド処理が可能

Spectrasonics「Omnisphere」の価格

Omnisphereの使い方:14,000以上のサウンドライブラリを活用法

Omnisphereの最大の魅力のひとつが、その圧倒的なプリセット数です。

シンセ系、アコースティック系、ノイズ系など、多彩な音源が14,000以上も用意されており、ジャンルや用途に合わせて自在に組み合わせることができます。

初心者はまず「選んで鳴らす」だけで十分魅力的な音が得られ、慣れてきたらレイヤー編集やエフェクト追加で音を育てていく楽しさが広がります。

このように、使い手のスキルや目的に応じて、段階的に活用範囲を広げられる点が大きな特徴です。

- カテゴリー別に整理されたブラウザ:

パッド、リード、ベース、FX、リズムなどの用途別に分類され、目的の音をすぐに見つけやすい - Sound Match機能:

現在選んでいる音に似たキャラクターの音を自動で提案してくれるため、探す手間を大幅に削減できる - オリジナルのタグ編集が可能:

自分だけのタグやメモを追加でき、後からプリセットを簡単に呼び出せる - スムーズな試聴と切り替え:

ブラウザ上でクリックするだけで即音が鳴るため、アイディアを素早く形にしやすい - お気に入り管理機能:

よく使う音を「Favorites」に登録しておけば、制作のたびに検索する必要がない

ライブラリの構成とジャンル別の特徴

Omnisphereに収録されているライブラリは、単に数が多いだけでなく、ジャンルごとの個性に合わせた設計がされています。

シネマティックな重厚サウンドから、EDM向けの攻めた音、アンビエントに最適な空間系まで、あらゆるスタイルに対応しています。

すべての音がプロユース前提で作られており、即戦力として使えるのが魅力です。

その影響で、映画音楽、テレビCM、ゲームサウンドから、クラブトラックやシンガーソングライターの楽曲制作まで、幅広い現場で採用されています。

| ジャンル | 特徴・使われている音色例 |

|---|---|

| シネマティック | 重厚なストリングス、広がりのあるパッド、緊張感のあるFXなど |

| エレクトロ・EDM | パンチのあるベース、カットの効いたリード、アグレッシブなアルペジオなど |

| アンビエント・ヒーリング | 柔らかいテクスチャー系パッド、ノイズ系サウンド、幻想的な音景など |

| ロック・ポップ | エレピ、シンセブラス、レイヤードパッド、アナログ風ベースなど |

| エスニック・ワールド | 民族楽器をサンプリングしたサウンド、特殊スケール設定のシンセ音 |

サウンド検索とプリセット管理のコツ

Omnisphereのサウンドは膨大ですが、ブラウザ機能が非常に優れているため、目的の音にすばやくたどり着けます。

単なる検索窓だけでなく、音色の特徴や使用目的をもとにフィルタリングできる機能が充実しているのが特徴です。

このおかげで、作業が煩雑になりがちな大規模なライブラリでも、迷うことなくスムーズに音作りを進めることが可能になります。

- カテゴリ別・属性別フィルター:

音色のタイプ(パッド、ベース、FXなど)や、キャラクター(明るい・暗い・派手など)で絞り込み検索が可能 - Sound Match:

現在のプリセットに似た雰囲気の音を自動で提案してくれるため、アイデア展開がしやすい - Sound Lock:

特定の要素(エンベロープやエフェクト設定など)を固定したまま、音色だけを切り替えてバリエーションを比較可能 - Favorites登録:

よく使う音色をお気に入りにまとめておけば、制作のたびに毎回検索する手間が省ける - ユーザータグとメモ機能:

自分だけの分類や制作中の用途メモを残しておくことで、プロジェクトに応じた管理がしやすくなる

Omnisphereの主な機能と音作りの自由度

Omnisphereは、単に音を選んで鳴らすだけでなく、深い音作りまで対応できる多機能な設計が特徴です。

特に注目すべきは、音色の合成・加工に使えるモジュレーション系の機能と、4つのレイヤーによる重ね合わせ。

これにより、ひとつのパッチで複雑かつ緻密な音作りが可能になります。

このことから、作り込んだ個性的なサウンドや、自分だけのシグネチャーサウンドを構築するのにも最適です。

- 最大4レイヤー構成:

ひとつの音色に対して異なる波形やサンプルを重ね、立体感や奥行きを自由に調整できる - ダブルフィルター機構:

34種類のフィルタータイプを組み合わせ、音の質感や表情を細かくコントロール可能 - 高度なモジュレーションルーティング:

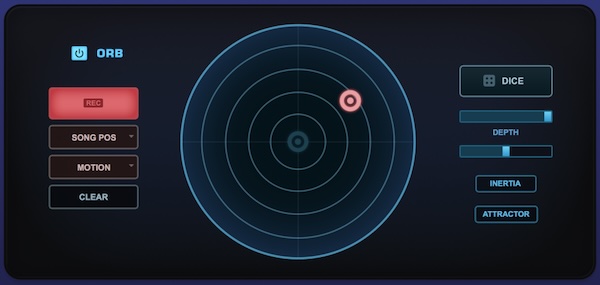

8つのLFO、12のエンベロープを任意のパラメータに割り当てて、動きのあるサウンドを構築できる - ユニークなORB機能:

マウス操作だけで音色の変化をリアルタイムに操れるビジュアルコントローラー - 即戦力のアルペジエーター:

コード入力に応じて自動演奏しながら細かいタイミングやノート挙動も調整可能

レイヤーとパッチ構成の基本

Omnisphereは、1つのパッチに最大4つのレイヤーを重ねられる設計になっており、それぞれのレイヤーに異なる音源やエフェクトを割り当てることができます。

この仕組みにより、単一音色では表現できない立体的で複雑なサウンドを作ることが可能になります。

このように、レイヤー構成を理解し使いこなすことで、Omnisphereのポテンシャルを最大限に引き出すことができます。

- Patch(パッチ):

単体の音色単位。最大4レイヤーを使って構築され、モジュレーションやエフェクトも個別に設定できる - Layer(レイヤー):

それぞれに異なるソース音源、フィルター、エンベロープを設定可能。組み合わせることで独自の音色を作成できる - Multi(マルチ):

最大8つのパッチを同時に読み込み、レイヤー単位とは異なるパート構成やスプリット演奏にも対応 - ライブ演奏に向いたスタックモード:

各パッチを鍵盤の範囲やベロシティで分けるなど、実演奏に向けた高度なセッティングが可能 - レイヤーのオンオフ切替:

ミックスバランスや音の密度調整が自由にでき、音作りの精度が高まる

グラニュラー、ウェーブテーブル、FMなど多彩な音源方式

Omnisphereは、単なるサンプル再生にとどまらず、複数の音源方式を組み合わせることで、極めて柔軟な音作りを実現しています。

これにより、アナログ風の暖かいサウンドから、デジタルならではの鋭い音、さらには不規則で有機的な変化を伴う音色まで幅広く対応できます。

このおかげで、ジャンルを問わず、作りたい音のイメージをそのまま形にできる可能性が広がります。

- グラニュラー合成:

音声を粒状に分解し、再構成することで幻想的・不安定・広がりのあるサウンドが作れる。

環境音の変化や効果音向き - ウェーブテーブル合成:

波形を連続的に変化させることで、モダンで動きのあるリードやベース音が作れる。

EDMや映画音楽に多用される - FM合成(周波数変調):

硬質で金属的な音を作るのに適しており、電子音やインダストリアル系のサウンドに向いている - リングモジュレーション:

2つの波を掛け合わせ、不規則な倍音やノイズ感のある音色を作る特殊な合成法 - クラシック波形とノイズ音源:

シンプルなサイン波・ノコギリ波なども用意されており、アナログライクな音作りにも対応

強力な内蔵エフェクトとその種類

Omnisphereは、単体でも楽曲制作を完結できるほど豊富で高品質なエフェクトを内蔵しています。

空間系から歪み系、EQ、モジュレーション、さらにはアナログ機材を再現した個性的なFXまで揃っており、サウンドの微調整から大胆な変化まで柔軟に対応可能です。

このように、DAWプラグインに頼らずとも、Omnisphere単体で“音の完成度”を大きく高めることができるのです。

| エフェクトカテゴリ | 主な収録FX例 |

|---|---|

| 空間系(リバーブ/ディレイ) | Pro-Verb、EZ-Verb、Spring Reverb、Chorus Echo、BPM Delay、Retroplexなど |

| 歪み系・アンプ系 | Smoke Amp、Toxic Smasher、Metalzone Distortion、Thriftshop Speakerなど |

| モジュレーション系 | Analog Flanger、Ultra Chorus、Solina Ensemble、Analog Vibratoなど |

| EQ・フィルター系 | Parametric 3-Band EQ、Formant Filter、Power Filter、Graphic 7/12-Band EQなど |

| ダイナミクス・コンプ系 | Precision Compressor、Vintage Compressor、Tube Limiter、Stomp-Compなど |

| 特殊系・個性派 | Innerspace、Valve Radio、ORB、Flame Distortion、Imagerなど |

ハードウェア統合とライブパフォーマンス活用法

Omnisphereは、ソフトシンセとしては珍しく、実機のハードウェアシンセと統合できる機能を搭載しています。

これにより、普段使い慣れたフィジカルなノブやスライダーで音色を操作できるようになり、ライブパフォーマンスや直感的な音作りに最適な環境が整います。

このように、スタジオだけでなくステージでの活用にも強く、制作と演奏の両面に柔軟に対応できる設計になっています。

- 対応ハードウェア数は65機種以上:

Roland、Korg、Moog、Novationなど、主要ブランドの人気モデルを多数サポート - 自動マッピングによる即時連携:

接続するだけでOmnisphere側が自動的にマッピングを読み込み、ノブやフェーダーに割り当てられる - Live Modeの活用:

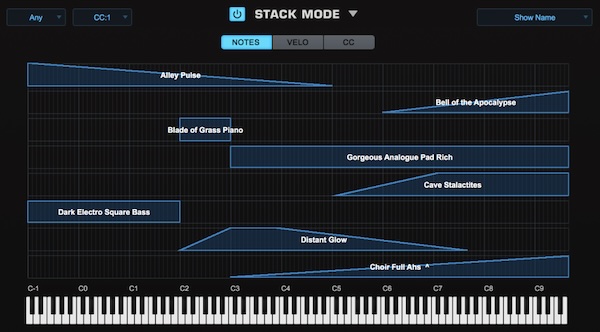

複数のパッチを鍵盤で切り替えながら演奏でき、リアルタイムパフォーマンスに最適 - Stack Modeによるキーレンジ分割:

1台の鍵盤で複数パッチを同時に使い分けることができ、ライブ演出の幅が広がる - Flow Capture機能:

スタンドアロン版では、演奏をそのままMIDIとオーディオで同時録音可能。

インスピレーションを逃さない

対応機種とハードウェアプロファイルの設定

Omnisphereでは、特定のハードウェアシンセに対応した“ハードウェアプロファイル”が用意されており、これを使うことで物理コントローラーとしての操作性が飛躍的に向上します。

手元のノブやスライダーで、フィルターやエンベロープ、エフェクトなどを直感的に操作できるため、ソフトシンセであることを忘れるほどの自然な使い心地が得られます。

このように、設定はシンプルでありながら、非常に高いパフォーマンス性を発揮します。

- 公式対応機種一覧を事前に確認:

Spectrasonicsの公式サイトに掲載されているリストから、自分のハードが対応しているか確認可能 - ハードウェアプロファイルの読み込み:

Omnisphere内のメニューから対象機種を選ぶだけで自動的にマッピングが完了 - MIDI Learnとの違い:

一般的なMIDI Learnと異なり、プリセットごとの最適化やレイヤーごとの操作割り当てまで自動で反映される - パラメータの視認性が高い:

ハードウェアの操作に合わせてGUI上でもリアルタイムに反応が確認できるため、ミス操作が減少 - 接続はUSB-MIDIまたはMIDI端子でOK:

特別なドライバや設定は不要。一般的な接続方法でスムーズに利用できる

Live Mode・Stack Modeの使い方と特徴

Omnisphereには、ライブパフォーマンスを想定した専用モードが用意されており、そのひとつがLive Mode、もうひとつがStack Modeです。

これらを使えば、スタジオワークだけでなく、ステージでのリアルタイム演奏や即興的な音色切り替えが簡単に行えます。

このことから、Omnisphereは「制作専用ツール」ではなく、「演奏もできる本格的な楽器」として活躍の場を広げています。

- Live Modeの特徴:

8つまでのパッチをリアルタイムに切り替え可能。

曲中の展開に応じて即座に音色を変更できる - Stack Modeの特徴:

複数のパッチを鍵盤の範囲やベロシティ、MIDIチャンネルごとに振り分けて同時に鳴らすことができる - セットリスト的な使い方が可能:

Live Modeでは、あらかじめ並べた音色を曲順どおりに演奏するような使い方もできる - 直感的なGUI操作:

ドラッグ&ドロップでレイヤーや音域を設定でき、マウス操作だけでも設定が完了する - ライブの負荷にも耐える安定性:

スタンドアロンアプリと併用すればDAWなしでも動作し、PCの負荷を抑えて安定したパフォーマンスが可能

拡張性と今後の可能性:Sonic ExtensionsとUser Audio

Omnisphereは、最初から非常に高機能なソフトシンセですが、それに加えて後から機能や音色を“拡張”できるのも魅力のひとつです。

特に「Sonic Extensions」と「User Audio」機能は、ユーザーの表現力をさらに高めるために設計されたもので、自由度と創造性を大きく押し広げてくれます。

このように、Omnisphereは導入時点で完成されたツールでありながら、進化し続ける柔軟性も兼ね備えています。

- Sonic Extensionsとは:

Spectrasonicsが公式に提供する拡張パック。新しいサウンドだけでなく、独自のエフェクトや操作機能も追加される - ジャンル特化型の拡張音源:

Unclean Machine(レトロ系)、Undercurrent(シネマティック系)など、方向性が明確で使いやすい - UIが拡張されることも:

エクステンションによっては、専用のGUIが追加され、音作りの操作性が向上する - User Audioの活用:

自分で録音した音声ファイルや効果音をOmnisphereにドラッグ&ドロップで取り込み、素材として利用可能 - 取り込んだ音を加工可能:

グラニュラー合成やフィルター、エフェクトをかけることで、素材を唯一無二のサウンドへと変化させられる

Sonic Extensionsでできることと購入方法

Sonic Extensionsは、Spectrasonicsが公式に提供するOmnisphere専用の拡張パックです。

単なる追加音源ではなく、専用エフェクトやUIの拡張など、Omnisphere自体の機能性を引き上げる役割も果たします。

どれも特定の音楽スタイルにフォーカスしており、プロ仕様の音作りを加速させる設計になっています。

その結果として、Omnisphereの使用感が一段と洗練され、より深い音楽表現が可能になります。

- 新しいサウンドの追加:

1つの拡張で数百におよぶプロクオリティのプリセットが収録されている - 独自のエフェクト搭載:

各エクステンションには、Omnisphere本体にはないユニークなFX(例:Unclean Machineの「Degrade」)が含まれている - スタイル別に選べるラインナップ:

シネマティック、レトロ、アンビエント、アコースティックなど、音楽ジャンルや用途ごとに分かれている - 操作性の向上:

一部の拡張にはカスタムGUIが追加され、音作りやエフェクト操作がより直感的になる - 購入方法は公式サイトからのみ:

Spectrasonics公式ページでアカウントにログインし、製品を選択・購入。

ダウンロード形式での提供

ユーザー音源の取り込みと音作り例

Omnisphereでは、自分で録音した音声ファイルや環境音、他の楽器のサンプリングなどを取り込んで、オリジナルの音源として活用することができます。

この「User Audio」機能を使えば、制作にオリジナリティを加えるだけでなく、自分だけのサウンドライブラリを構築することも可能です。

このおかげで、Omnisphereは“既成音源を使うだけのツール”から、“音そのものをデザインする楽器”へと進化します。

- 対応フォーマットはWAV/AIF:

16bit・24bit両対応で、DAWやスマホで録音した音声もすぐに読み込み可能 - ドラッグ&ドロップで簡単取り込み:

Omnisphereのインターフェースにファイルをそのまま放り込むだけで、自動的に取り込みが完了 - 取り込んだ音も合成可能:

グラニュラーやFM、モジュレーションを活用して、素材を独自のサウンドに変化させられる - 環境音をパッドに変換:

街の雑踏、風の音、水の音などを幻想的なアンビエントパッドに仕上げることも可能 - ボイスサンプルからリード音色へ:

声やフレーズを切り取って、加工してシンセリードやFXに変化させる応用もできる

Omnisphereの導入方法とシステム要件

Omnisphereの導入は難しくありませんが、事前にPCのスペックやストレージの空き容量を確認しておくことが重要です。

インストールにはかなりの容量を必要とするため、SSD環境が推奨されます。

また、インストール後はアクティベーションやアップデートを行うことで、最新の機能とサウンドが利用可能になります。

このように、安定した環境を整えておくことで、トラブルなく快適に使い始めることができます。

- 推奨ストレージ容量:

インストールには約64GB以上の空き容量が必要。

高速なSSDを使うとプリセットの読み込みも快適 - 必要スペック(Mac):

macOS 10.15以降、Apple SiliconおよびIntel両対応、AU/VST/AAX対応の64bit DAWが必要 - 必要スペック(Windows):

Windows 10以降、64bitのVSTまたはAAX対応DAWに対応 - インストール方法:

USBドライブ付きのパッケージ版を利用することで、ダウンロードよりも高速かつ安定した導入が可能 - アクティベーションとアップデート:

インストール後はSpectrasonicsアカウントで認証し、最新版へのアップデートが推奨される

インストール手順と注意点(Mac/Windows対応)

Omnisphereのインストールは一見シンプルですが、データ容量が非常に大きいため、途中でエラーが起きないよう事前準備が重要です。

USBインストーラ版なら高速かつ安定して導入できますが、ダウンロード版を利用する場合は通信環境にも注意が必要です。

MacとWindowsで操作がやや異なる点もありますので、公式ガイドに従いながら作業を進めましょう。

このように、正しい手順と環境を整えることで、スムーズに使用開始することができます。

- Spectrasonicsアカウント作成:

製品登録と認証のために、まず公式サイトでユーザーアカウントを作成 - 製品登録(シリアルコード入力):

パッケージに記載されているシリアルコードを使ってライセンスを有効化 - インストーラ起動(Macの場合):

USBドライブまたはダウンロードファイルを開き、.pkgファイルを実行して手順に従って進行 - インストーラ起動(Windowsの場合):

.exe形式のセットアップファイルを右クリックして「管理者として実行」を選択 - 音源ライブラリの保存場所選定:

容量が大きいため、外付けSSDなどの大容量ドライブを指定するのが理想 - 認証とアップデート:

初回起動時にインターネット接続が必要。SpectrasonicsのSmart Updateを使って最新版に更新

推奨スペックと外部ドライブへのインストール方法

Omnisphereは膨大なライブラリを扱うため、PCの性能やストレージ環境が制作の快適さを左右します。

公式の最小要件を満たしていても、実際には推奨環境を用意しておくことで、よりスムーズな操作が可能になります。

また、内部ストレージの容量が足りない場合は、外部ドライブへのライブラリ保存が非常に有効です。

こうして、無理のないスペックとストレージ構成を整えることで、快適で安定した音楽制作環境を構築できます。

- メモリは16GB以上推奨:

最低8GBでも動作は可能だが、大型パッチや複数インスタンス使用時には余裕のあるメモリが快適 - ストレージはSSDが最適:

HDDよりも読み込み速度が速く、プリセットの切り替えやロード時間を大幅に短縮 - CPUはマルチコアの2.4GHz以上が理想:

合成処理やエフェクトが重なる場面では処理性能の高さが重要 - 外付けSSDの利用:

USB 3.0以上対応のSSDであれば、ライブラリを外部に置いても動作は非常に安定している - ライブラリ保存先の変更方法:

インストール中または後から設定画面で変更可能。

ドライブ名やパスを間違えないよう注意

まとめ:Omnisphereが現代音楽制作にもたらす価値とは|DTMプラグインセール

今回の記事では、Spectrasonics Omnisphereの多彩な機能と、その圧倒的なサウンドの可能性について解説してきました。

Omnisphereは、膨大なライブラリ、高度な音作り、直感的な操作性、そしてライブパフォーマンスまでをも網羅する“現代の音楽制作を支える中核ツール”といえる存在です。

これから音楽制作を本格的に始めたい方も、すでにプロとして活動している方も、Omnisphereはきっとあなたの音楽表現を一段階引き上げてくれるはずです。

- 14,000以上の高品質なサウンドライブラリにより、

幅広いジャンルに即対応できる - サンプル再生と多彩な合成方式のハイブリッド設計で、

自由度の高い音作りが可能 - 初心者から上級者まで対応する操作性と

豊富なプリセット構成 - ライブ演奏にも対応する専用モードやハード統合機能で、

ステージでも活躍 - Sonic ExtensionsやUser Audioによる拡張性で、

長期的に成長する音源ツール

Omnisphereを導入することは、単に「いい音源を手に入れる」ことではありません。

それは、創作の自由を手に入れることでもあります。

ぜひあなた自身のスタイルで、Omnisphereを“音のキャンバス”として活用してみてください。