【2/28まで 58%OFF】MeldaProduction「MSoundFactory」通常329ドルがセール価格135ドルに!約29,100円割引SALE

通常価格:$329.00

Plugin Boutiqueでの購入手順

特典のもらい方・ポイントの使い方

Plugin Boutiqueで買い物をすると、有料プラグインが1つ無料でもらえます。

無料なので、必ずもらっておきましょう!

※プレゼントされる製品は、月ごとに変わります。

購入するプラグインをカートに入れます。

カートに進んだら「See Gift」をタップし、ほしいプラグインを選びます。

無料で追加されました。

【ポイント利用方法】

Plugin Boutiqueを利用すると貯まる「Virtual Cash(ポイント)」を適用すると、割引されます。

シンセはどれも同じ

と思っていませんか?

MeldaProductionのMSoundFactoryは、そんな常識を覆すモジュラー型プラグインです。

本記事では、MSoundFactoryの魅力と機能、他のシンセとの違い、どのバージョンを選ぶべきかまで、

ユーザー目線でわかりやすく解説します。

「もっと自由な音作りがしたい」と思っているあなたにこそ読んでほしい内容です。

価格:$329.00 → $135.00(58%OFF!)

Plugin Boutiqueでの購入手順

特典のもらい方・ポイントの使い方

Plugin Boutiqueで買い物をすると、有料プラグインが1つ無料でもらえます。

無料なので、必ずもらっておきましょう!

※プレゼントされる製品は、月ごとに変わります。

購入するプラグインをカートに入れます。

カートに進んだら「See Gift」をタップし、ほしいプラグインを選びます。

無料で追加されました。

【ポイント利用方法】

Plugin Boutiqueを利用すると貯まる「Virtual Cash(ポイント)」を適用すると、割引されます。

MeldaProduction「MSoundFactory」の魅力を徹底解説

MSoundFactoryは、シンセサイザーとしての基本性能にとどまらず、「音源そのものを設計できる」点が他と大きく異なります。

直感的な操作性と、極めて柔軟なモジュール構造により、自由度の高いサウンドデザインが可能です。

プロ向けの性能を持ちながら、初心者でも扱える工夫が随所に盛り込まれており、幅広い層にとって扱いやすい仕様となっています。

音の可能性を最大限に引き出せるプラグインとして、多くのユーザーから注目を集めています。

モジュラー構造による自由な音作り:

オシレーター、フィルター、サンプラーなどを自由に追加・接続できる構造を持ち、音作りの方向性に制限がありません。

視覚的にブロックを組むような感覚で構築できるので、複雑な音色も感覚的に設計できます。

パーボイスエフェクト処理:

通常のシンセでは不可能な「1音ごとに別のエフェクトを適用する」ことが可能です。

たとえばコードの各音に異なるディレイやディストーションをかけることができ、立体感のある表現が実現できます。

MPE対応による高い演奏表現力:

SeaboardなどのMPE対応デバイスを使えば、指ごとの音程変化やフィルター操作ができます。

このことから、アコースティック楽器に近い演奏表現が可能になります。

定期的に無償追加されるアドオン音源:

MSoundFactoryでは、新しい楽器やサウンドが「アドオン」として無料で追加されていきます。

その結果として、購入後も常に新しい音源を手に入れられ、飽きることがありません。

CPU負荷を最適化するマルチコア対応:

各ボイスを別のCPUコアで処理する仕組みにより、複雑な音作りでも動作が軽快です。

そのため、大規模なアレンジやライブパフォーマンスでも安心して使用できます。

MSoundFactoryとはどんなソフトなのか?

MSoundFactoryは、チェコのオーディオソフトウェア開発会社MeldaProductionが開発した、超柔軟型のモジュラー式ソフトシンセです。

一般的なプリセット型のシンセとは異なり、「音を作るための部品(モジュール)」を自由に組み合わせて、まるで自分専用の音源を構築するような感覚で使用できます。

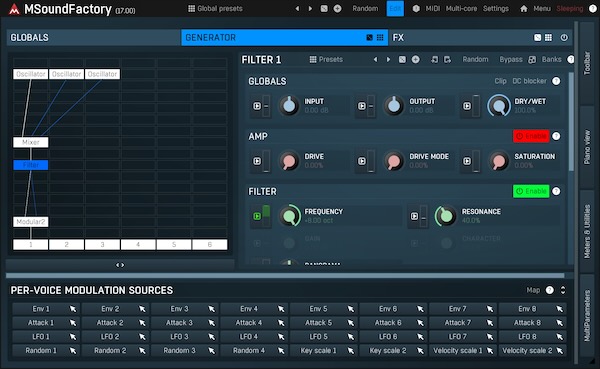

GUIは複雑に見える部分もありますが、各モジュールは視覚的に整理されており、慣れてくると直感的に操作可能です。

このように、既存のシンセの枠に収まらない高い柔軟性が、MSoundFactoryの最大の特徴です。

モジュラー型構造:

OscillatorやSampler、Filter、FXなどを自由に追加し、信号の流れを視覚的にデザインできます。

複数の音源をレイヤーして、パラレルまたは直列で処理することも可能です。

豊富なモジュールとルーティングの自由度:

フィルター、波形整形、エンベロープ、LFO、コンボリューションリバーブなど、各種モジュールが標準搭載されています。

そのため、複雑な音響ルーティングもGUI上で完結できます。

拡張可能な音源エンジン:

MSoundFactoryは「音源を後から追加していく」設計がされています。

専用アドオンを入れることで、ピアノやドラムなど特定用途向けの音源を追加可能です。

汎用性と拡張性を両立:

エレクトロニカやアンビエントだけでなく、映画音楽やゲームサウンド、実験的な音作りまで幅広く対応できます。

そうすることで、ジャンルや制作スタイルを問わず活躍できる柔軟な環境が整います。

他のソフトシンセと何が違うのか

多くのソフトシンセは、設計された範囲内で音作りを行う“完成品”として提供されます。

しかしMSoundFactoryは、モジュールを自分で組み合わせ、機能を構築していく“未完成”の柔軟性をもつ点が決定的に異なります。

その影響で、既存のプリセットを使うだけでなく、「自分だけの音源そのものを作る」というアプローチが可能になります。

ここでは、他のシンセと比較して際立っているポイントを具体的に解説します。

ユーザー自身が構造を決められる設計:

音源の流れを構成するルーティングやモジュールの追加が自由で、完全にカスタマイズ可能です。

多くのソフトシンセでは固定された構造の中で音を変えるだけですが、MSoundFactoryでは土台から設計できます。

エンジンや音源の拡張が可能:

専用アドオン音源を追加することで、MSoundFactoryは成長していく設計になっています。

SerumやMassiveのような単体完結型ではなく、必要に応じて新しい機能を後から組み込めます。

パーボイスFXと高度なモジュレーション:

1音ごとに別のエフェクト処理が可能で、モジュレーションも各声部で独立して動作します。

このような制御は他の定番ソフトシンセにはほとんど見られず、MSoundFactory特有の魅力です。

ユーザーインターフェースの完全カスタマイズ:

インターフェースのレイアウトやスキンを自分で編集できます。

これをきっかけに、自分のワークフローに合わせて使いやすく最適化することが可能です。

エフェクトセクションの自由な配置と設計:

エフェクトの順番や挿入位置を自由にコントロールでき、視覚的に信号の流れを確認しながら組み立てられます。

このおかげで複雑な音響処理も混乱なく実現できます。

どんな人に向いているのか?用途やジャンルを解説

MSoundFactoryは、多機能で自由度が高い分、「上級者向けなのでは?」と感じる方もいるかもしれません。

しかし実際には、初心者からプロフェッショナルまで幅広い層が扱えるように設計されています。

シンプルな使い方から深い音作りまで段階的に学べるため、徐々に理解を深めていけるのも特長のひとつです。

ここでは、MSoundFactoryがどんな人に向いていて、どのようなジャンル・用途で活躍できるのかを具体的にご紹介します。

プリセットから音作りを始めたい初心者:

豊富なプリセットを読み込むだけで完成度の高いサウンドが得られます。

そのため、まずは音を選んで使いたいだけの人でも安心して導入できます。

音作りにこだわる中級者・上級者:

モジュール単位で音の構造を編集できるので、独自の音色やシステムを構築できます。

複雑なルーティングやモジュレーションも扱えるため、音響設計に深く踏み込むことが可能です。

MPEや変則的な演奏を取り入れたいプレイヤー:

LinnstrumentやSeaboardなどのMPEデバイスと組み合わせて、ニュアンスのある演奏が楽しめます。

鍵盤だけでは表現しきれない動きを取り入れたい方に適しています。

映画音楽・ゲーム音楽など多様なジャンル制作者:

リアルなパッド、ドローン、SE、インパクト音など、用途に応じた音を作成できます。

このようにジャンルを問わず、場面に合わせた柔軟なサウンド設計が可能です。

DAWと連携してマルチアウトを使いたい制作者:

各音源パートを分けてDAWに出力し、個別にミキシングしたい人にも最適です。

トラック単位での音作り・ミックスの自由度が大きく広がります。

【2/28まで 58%OFF】MeldaProduction「MSoundFactory」通常329ドルがセール価格135ドルに!約29,100円割引SALE

通常価格:$329.00

Plugin Boutiqueでの購入手順

特典のもらい方・ポイントの使い方

Plugin Boutiqueで買い物をすると、有料プラグインが1つ無料でもらえます。

無料なので、必ずもらっておきましょう!

※プレゼントされる製品は、月ごとに変わります。

購入するプラグインをカートに入れます。

カートに進んだら「See Gift」をタップし、ほしいプラグインを選びます。

無料で追加されました。

【ポイント利用方法】

Plugin Boutiqueを利用すると貯まる「Virtual Cash(ポイント)」を適用すると、割引されます。

MeldaProduction「MSoundFactory」の価格

価格:$329.00 → $135.00(58%OFF!)

Plugin Boutiqueでの購入手順

特典のもらい方・ポイントの使い方

Plugin Boutiqueで買い物をすると、有料プラグインが1つ無料でもらえます。

無料なので、必ずもらっておきましょう!

※プレゼントされる製品は、月ごとに変わります。

購入するプラグインをカートに入れます。

カートに進んだら「See Gift」をタップし、ほしいプラグインを選びます。

無料で追加されました。

【ポイント利用方法】

Plugin Boutiqueを利用すると貯まる「Virtual Cash(ポイント)」を適用すると、割引されます。

MSoundFactoryの使い方:無制限の音作りを可能にするモジュール構造

MSoundFactoryの最大の魅力は、音作りの自由度が極めて高いことです。

その核となっているのが「モジュール構造」と呼ばれる仕組みで、音の発振・加工・出力といった工程を、パーツを組み合わせる感覚で構築できます。

GUI上に追加・削除できるブロック型のインターフェースにより、視覚的にもわかりやすく、直感的な操作が可能です。

こうして、自分だけの音響構造をゼロから作り上げることができる点が、他のソフトシンセにはない特徴です。

Oscillator(発音モジュール):

基本波形やFM、AMなど、多様な音源方式をサポートしています。

複数のオシレーターを重ねることで、リッチで厚みのある音を構築できます。

Sampler(サンプル再生):

WAVファイルを直接読み込んで鍵盤に割り当てることができます。

ピッチやループ、エンベロープも細かく設定でき、リアルなアコースティック音色の再現に向いています。

Filter(フィルター処理):

ローパス、ハイパス、バンドパスなど基本的なタイプはもちろん、独自のキャラクターを持つフィルターも搭載されています。

カットオフやレゾナンスにLFOをかけると、動きのある音を作れます。

FX(エフェクト):

空間系、歪み系、モジュレーション系など豊富なエフェクトを自由に配置できます。

各Generatorごとに別のFXを適用することで、複雑な音場を設計可能です。

Routing(信号の流れ制御):

直列・並列・クロスフェードなどの自由なルーティングが可能です。

その結果、複雑なマルチティンバー音源や、音ごとに異なる処理を行う構成も簡単に作れます。

モジュールの種類と役割を一覧で紹介

MSoundFactoryには、音の発音・加工・制御に関わる多彩なモジュールがあらかじめ搭載されています。

これらは「Generator(発音系)」「FX(エフェクト)」「Globals(制御・共通設定)」の3つのセクションに分類されており、用途に応じて使い分けます。

どのモジュールもGUI上からドラッグ&ドロップで配置できるため、難しそうに見えても、操作自体はとてもシンプルです。

ここでは、代表的なモジュールの種類と役割をご紹介します。

Oscillator(オシレーター):

サイン波、ノコギリ波、矩形波、FM、AMなどさまざまな波形を発音するモジュールです。

複数のOscillatorを重ねて複雑な倍音構成を作ることもできます。

Sampler(サンプラー):

外部のWAVファイルなどを読み込んで音源として使用できます。

マルチサンプルにも対応しており、リアル系音源を構築する際に重宝します。

Noise Generator(ノイズ発生器):

ホワイトノイズ、ピンクノイズ、ビットクラッシュ風のノイズなどを生成可能です。

SEや効果音づくり、アンビエント系の下地作りに活用されます。

Filter(フィルター):

音の周波数帯域を制御するためのモジュールで、アナログ風の温かみのあるフィルターも含まれています。

ステートバリアブル型やマルチモードフィルターも搭載されています。

FX(エフェクト):

リバーブ、ディレイ、ディストーション、EQ、マルチバンド処理など多彩なエフェクト群が揃っています。

複数のFXを並列または直列に接続することで、個性的な音作りが可能です。

Envelope / LFO(変調制御):

時間軸に沿って音の変化を制御するための基本的な変調ツールです。

ほぼすべてのパラメーターにモジュレーションをかけることができます。

Globals(グローバル設定):

マクロ、MIDIマッピング、グローバルエンベロープやLFOの設定を管理します。

これにより、複数のモジュールを一括で制御することができます。

GeneratorとFXセクションの違いと活用例

MSoundFactoryを扱ううえで、まず理解しておきたいのが「Generatorセクション」と「FXセクション」の違いです。

どちらも音作りに欠かせない要素ですが、それぞれ役割が異なり、適切に使い分けることでサウンドの自由度が格段に広がります。

この2つは明確に分かれているので、操作も混乱せずに行うことができます。

ここでは、それぞれの特徴と活用のヒントを具体的に解説します。

Generator(発音部):

音を発生させるためのセクションで、OscillatorやSamplerなどを配置します。

複数のGeneratorを重ねて複雑な音色を構築でき、パートごとに独立した処理が可能です。

FX(エフェクト部):

発音された音に対して加工を加えるセクションです。

空間系や歪み系のエフェクトをここに配置し、音の質感や奥行きを調整します。

パーボイスでの使い分け:

Generatorセクション内にFXを配置すると、「発音ごとに異なるエフェクト」がかかるようになります。

これを使えば、コードの各音に個別のリバーブやディレイをかけるといった高度な表現が可能になります。

全体処理での使い方:

FXセクションは、Generator全体から出力された音に一括でエフェクトを適用します。

トラック全体をまとめて処理したい場合や、最終的な仕上げに向いています。

並列・直列処理の自由さ:

FXセクションでは、複数のエフェクトを好きな順番・接続方法で配置できます。

その結果として、独自の音響空間を自在に設計できるのが特徴です。

エンベロープとLFOの使い方と違い

音作りにおいて「動き」や「変化」をつけるために欠かせないのが、エンベロープとLFO(Low Frequency Oscillator)です。

どちらもモジュレーション(変調)に使われる機能ですが、使い方や得意な表現が異なります。

MSoundFactoryでは、これらを直感的にルーティングでき、複数のパラメーターに同時に適用することも可能です。

それぞれの違いや活用例を押さえておくと、より自由で表情豊かなサウンドメイクができるようになります。

エンベロープ(Envelope):

時間の流れに沿って音の変化を制御します。

ADSR(アタック・ディケイ・サスティン・リリース)をベースに、フィルターやボリュームの動きをコントロールできます。

LFO(Low Frequency Oscillator):

一定の周期で繰り返し動作する変調波を出力します。

ピッチやパン、カットオフなどに揺らぎを与えることで、音にリズムや自然な動きを加えることができます。

用途の違い:

エンベロープは一度の動き(発音ごとに発動)、LFOは繰り返しの動き(周期的に変化)に適しています。

そのため、アタック感の調整にはエンベロープ、揺れや波打ちにはLFOが使われます。

組み合わせの活用:

エンベロープで基本的な音の形を作り、LFOで揺らぎや変化を加えることで、音に立体感が生まれます。

このように、2つを併用することで表現力を大きく引き上げることができます。

ルーティングの自由さ:

MSoundFactoryでは、ほぼすべてのパラメーターに対してエンベロープやLFOを自由にアサインできます。

これにより、複雑な変調や動きのある音作りが簡単に実現できます。

8種類のモジュレーターで動きをつける

MSoundFactoryが提供するモジュレーション機能の中でも特筆すべきなのが、8種類まで同時に使えるモジュレーターの存在です。

このモジュレーターは、LFOやエンベロープに限らず、ランダム、パターン、マクロ、MIDIなど多様な制御ソースとして機能します。

それぞれをパラメーターに割り当てることで、音にリズム・揺れ・動き・進化を加えることができ、静的なサウンドに命を吹き込むことができます。

ここでは、それぞれのモジュレーターの特徴を簡単にご紹介します。

LFO(Low Frequency Oscillator):

一定周期の波形を出力して、揺れやうねりを加える基本的なモジュレーション。

サイン波・矩形波・カスタム波形など幅広く対応しています。

Envelope(エンベロープ):

音の立ち上がりや減衰に応じた時間変化を加える変調ソース。

ADSRだけでなく、多段ステップの複雑なカーブも作成可能です。

Envelope Follower(エンベロープ・フォロワー):

入力された音量の変化を検知し、それを別パラメーターの制御に活用できます。

たとえば、入力音の強さに応じてフィルターを自動調整するような使い方が可能です。

Random(ランダム):

ノイズ的な不規則変化を生成し、音に偶然性や不安定さを加えます。

その影響で、毎回異なるニュアンスのある音が得られるため、機械的でない表現に適しています。

Step Sequencer(ステップシーケンサー):

一定のタイミングで決まった値を順番に出力するモジュレーター。

ピッチやボリュームのステップ変化など、リズミカルな変調に役立ちます。

Follower(フォロワー):

特定のパラメーターを監視し、その動きに応じて他のパラメーターを制御します。

たとえば、フィルターの開き具合に合わせてリバーブを強めるといった連動が可能です。

MIDI(ミディ入力):

ベロシティ、モジュレーションホイール、アフタータッチなど、MIDI信号をそのまま変調ソースにできます。

演奏表現をそのままサウンドに反映させるのに最適です。

Multiparameter(マルチパラメーター):

複数のパラメーターをまとめてコントロールできる仕組み。

マクロコントロールとして使うことで、ライブや即興演奏にも対応できます。

直感的なマクロコントロールの活用術

MSoundFactoryには、複数のパラメーターを1つのノブやスライダーで一括制御できる「マクロ機能」が用意されています。

これはライブ演奏や即時の音色変化に非常に便利で、直感的な操作で大きな変化を生み出すことができます。

マクロノブはユーザーが自由に設定可能で、GUI上で好きな位置に配置し、名前や範囲もカスタマイズできます。

このように、自分だけの「使いやすい操作パネル」を作れるのが、MSoundFactoryの強みです。

複数パラメーターの同時操作:

1つのノブに、フィルターカットオフ・LFOスピード・リバーブ量など複数の設定を割り当てることが可能です。

これにより、ノブを1つ動かすだけで音が大きく変化します。

ライブ演奏への対応:

マクロノブをMIDIコントローラーに割り当てることで、リアルタイムにサウンドを操作できます。

そのおかげで、ステージ上でもスムーズなパフォーマンスが可能です。

プリセット単位で保存可能:

マクロ設定はプリセットに保存されるため、一度作った設定は再利用できます。

音作りの効率化にもつながります。

視認性とカスタマイズ性:

ノブの色や名称、表示位置などを自分好みに調整できます。

このことから、視覚的にも操作しやすいレイアウトを作成できます。

他人と共有する用途にも最適:

複雑なパッチでも、マクロを設定しておけば他人が使う際にも操作が簡単になります。

配布用プリセットや共同作業にも便利です。

インターフェースは複雑?使いやすくする工夫とは

MSoundFactoryは多機能な分、初見ではインターフェースが少し複雑に感じるかもしれません。

しかし、MeldaProductionは視認性や操作性を高めるための工夫を多く取り入れており、慣れてくると非常に効率的に操作できるようになります。

特に自分好みにレイアウトを変えられる点は、他のシンセにはあまり見られない強みです。

ここでは、MSoundFactoryが「複雑そうでいて、実は扱いやすい」理由を解説します。

スキンと配色の変更が可能:

複数のUIスキンやカラーテーマを選べるので、目に優しい配色や集中しやすいレイアウトに変更できます。

長時間の作業でも疲れにくくなります。

表示エリアの折りたたみ機能:

不要なセクションは折りたたむことで、見た目をスッキリさせることができます。

作業中のエリアに集中しやすくなるのがメリットです。

パネルレイアウトの自由度が高い:

モジュールの配置や並び順を自分で変更でき、よく使う機能を手元にまとめておくことができます。

そのため、作業効率が格段に向上します。

ツールチップとヘルプ機能の充実:

各ボタンやパラメーターにマウスを合わせると説明が表示されるため、操作に迷いません。

これをきっかけに、初めて触れる人でも自然と機能を覚えていけます。

GUIサイズの調整も可能:

画面サイズや解像度に合わせてUIを自由に拡大・縮小できます。

小さい画面のノートPCから大型モニターまで快適に使えます。

プリセットとアドオン音源の選び方と活用法

MSoundFactoryは最初から豊富なプリセットを内蔵しており、すぐに使える高品質なサウンドが揃っています。

また、MeldaProductionが提供する「アドオン音源」を追加することで、特定用途に特化した音源を強化できます。

プリセットを軸に使うもよし、自分で一から音作りするもよし。使い方に応じた音源の活用が、制作の幅を大きく広げてくれます。

カテゴリー別に整理されたプリセット:

シンセリード、パッド、ベース、FXなど目的別に分類されており、目的の音をすぐに見つけられます。

タグ検索やお気に入り機能もあり、管理しやすい設計です。

各プリセットにマクロが設定済み:

多くのプリセットには、あらかじめマクロノブが設定されており、ノブを回すだけで音が劇的に変化します。

その結果、音のバリエーションを瞬時に切り替えられます。

アドオン音源で専用機能を追加:

MSoundFactoryはアドオン形式で専用音源を拡張でき、ピアノ音源「MonasteryGrand」やドラム音源「TurboDrums」などが用意されています。

必要な音色だけを追加できるため、効率的かつ経済的です。

音源ごとに最適化されたGUI:

アドオンごとに独自のユーザーインターフェースが用意されており、使いやすさが確保されています。

プリセットだけではできない細かな音作りも、専用画面で直感的に行えます。

アップデートで追加される新プリセット:

MeldaProductionのアップデートにより、定期的に新しいプリセットが追加されます。

これをきっかけに、飽きずに長く使い続けることができます。

MSoundFactoryの3つのエディションの違い

MSoundFactoryには3つのエディションが用意されており、用途や予算に応じて選ぶことができます。

上位エディションに進むほど機能や音源が拡張され、より柔軟でプロフェッショナルな使い方が可能になります。

どれを選ぶべきかは「自分が音作りをどこまで深掘りしたいか」によって変わってきます。

ここでは、それぞれのエディションの特徴を比較しながらご紹介します。

MSoundFactory Player(無償):

指定されたアドオン音源のみ再生可能で、音作り機能はほぼ使用できません。

特定音源の再生に限定されますが、音質や演奏性は有料版と同等です。

MSoundFactory LE(有償・限定版):

基本機能と主要音源にアクセスできますが、一部のモジュールや高度な編集機能は制限されます。

プリセット主体で使いたい人や、音作りの入門として適しています。

MSoundFactory(フル版):

すべての機能とモジュール、アドオンへの完全アクセスが可能な上位版です。

自由な音作り、拡張性、マクロやMPE対応など、すべての要素を最大限に活用できます。

エディション間の互換性:

LEやPlayerで作ったプリセットは上位版でも使用可能です。

そのため、まずは下位エディションから始めて、後からアップグレードする選択肢もあります。

購入前の試用が可能:

無償体験版を使えば、フル版の機能を一時的にすべて試すことができます。

このことから、自分に合ったエディションかどうかを見極めやすくなっています。

MSoundFactoryを導入するメリットと注意点

MSoundFactoryは「音作りの自由度」「カスタマイズ性」「進化する設計」など、他のソフトシンセにはない強みを数多く備えています。

一方で、多機能ゆえに最初は戸惑う点もあり、全てのユーザーにとってベストとは限りません。

ここでは導入前に知っておきたいメリットと注意点を、実際の使用感に基づいて解説します。

音作りの自由度が圧倒的に高い:

オシレーターからエフェクト、ルーティングまで、すべてを自分の手で構築可能です。

その結果として、他では作れない独自のサウンドが生まれます。

アップデートと追加音源が継続的に提供される:

MeldaProductionは頻繁にソフトを更新しており、新機能や音源の追加が無料で行われます。

そのため、購入後も常に進化する環境が手に入ります。

エディションごとにコストを抑えて導入できる:

無料のPlayer版から始めて、必要に応じてLEやフル版にアップグレードできます。

これにより、最小限の出費で始められるのが魅力です。

UIや設計に最初は慣れが必要:

自由度が高い分、操作や構造が他のシンセよりも複雑に感じられることがあります。

特に初心者の方は、最初の習得に少し時間がかかるかもしれません。

全体的に音がややデジタル寄り:

温かみやアナログ感を重視する人にとっては、若干クリアすぎると感じることもあります。

フィルターや歪みで調整は可能ですが、好みによって向き不向きがあります。

MSoundFactoryは”音源”ではなく”開発環境”である

一般的なソフトシンセは「完成された音を提供する道具」として使われますが、MSoundFactoryはその概念を根本から覆します。

このソフトは「ユーザーが自ら音を設計し、育てていくための音響開発プラットフォーム」と言っても過言ではありません。

音を「選ぶ」のではなく「組み立てて作る」楽しさと自由度が、最大の価値となっています。

ここではその特徴を、開発的視点でご紹介します。

モジュール単位で構築できる設計思想:

音源・エフェクト・変調ソースなど、すべてをブロックのように組み合わせて構成します。

DAWのような感覚で「音の中身」を自分で開発することができます。

内部スクリプトとカスタムUIも搭載:

より高度な使い方をする場合、内部スクリプトや専用UIを組み込んで挙動をカスタマイズすることも可能です。

プログラミング的な設計にも対応できる柔軟性があります。

プリセットが”作品”になる感覚:

作った音は単なるプリセットではなく、自分の音響的な作品として機能します。

その結果、MSoundFactoryを使えば使うほど、自分だけの音のアーカイブが増えていきます。

目的に応じて機能を後付けできる:

必要な音源や機能をアドオン形式で追加する方式なので、拡張性に優れています。

このおかげで、最初はシンプルに始めて、後から「自分仕様」に進化させられます。

ユーザー主導の音響デザイン:

あらかじめ用意された選択肢に頼るのではなく、ユーザー自身が「何をどう作るか」を決められます。

このことから、創作の自由度と没入感が飛躍的に高まります。

MSoundFactoryを使ってみた感想

実際にMSoundFactoryを使ってみて感じたのは、単なる音源ではなく“自分の発想を具現化できる環境”だということです。

一見すると操作が複雑そうに見えますが、慣れてくると他のシンセでは味わえない柔軟さと深さに気づきます。

以下は、使用中に特に印象に残ったポイントです。

とにかく自由度が高い:

構造自体がモジュール式なので、「何をどこにどう繋ぐか」を完全に自分で決められます。

これにより、既製の音に頼らず、自分の中の“音のイメージ”をそのまま作れる感覚がありました。

音の解像度が高く、反応も繊細:

各モジュールのクオリティが高く、細かなニュアンスの差も音にしっかり反映されます。

その結果として、空間系の広がりや繊細な揺れも作りやすいです。

マクロやMPEの扱いやすさが秀逸:

演奏しながら変化を加えたいとき、マクロとMPEが直感的に機能してくれます。

表現力にダイレクトに繋がる設計は、他と比べても頭ひとつ抜けています。

慣れるまでは少し難しく感じる:

最初は「どこから触ればいいんだろう?」と戸惑いました。

ただ、チュートリアルやマウスオーバーの説明がしっかりしているので、徐々に慣れていけます。

音作りに没頭できる没入感がある:

一度構築を始めると、まるでDAWで作曲しているかのように集中してしまいます。

このことから、単なる「音色を選ぶ作業」ではなく「音を創る楽しさ」を改めて感じました。

システム要件

MSoundFactoryを快適に動作させるためには、ある程度のPCスペックと対応環境が必要です。

最新の音響エンジンや高機能なモジュールを多数搭載しているため、スペックが不足していると動作が重くなる場合もあります。

ここでは、MeldaProductionが公式に推奨しているシステム要件をもとに、導入前に確認しておきたいポイントをまとめます。

対応OS:

Windows(Windows 8以降、64bit)

macOS(10.14 Mojave以降、64bit)

Apple Silicon(M1/M2など)およびIntel両対応

対応プラグインフォーマット:

VST / VST3 / AU / AAX(64bitのみ対応)

主要なDAWで広く利用可能です

CPU要件:

SSE2をサポートしたマルチコアCPU推奨

高負荷なモジュレーションやアドオン使用時は、より高速なCPUが望ましいです

RAM要件:

最低 4GB以上(8GB以上推奨)

大容量サンプルや複数音源を同時に使用する場合は、より多いメモリが必要です

ディスク空き容量:

基本インストールで数GB

アドオン音源を含めると、必要容量は10GB以上になることがあります

ディスプレイ解像度:

推奨解像度は 1920×1080以上

GUIはスケーラブルなので、高解像度モニターにも対応しています

インターネット接続:

アクティベーション、アップデート、アドオンのダウンロードにはインターネット接続が必要です

まとめ:MSoundFactoryは「音を作る人」のための究極ツール|DTMプラグインセール

今回の記事では、MSoundFactoryの特徴や魅力、使い方から導入時の注意点まで詳しくご紹介しました。

以下に要点をまとめます。

- 発音・変調・加工を自由に組み合わせられるモジュール構造

- 8種類のモジュレーターと無制限のルーティングで音に動きをつけられる

- プリセットも豊富で、アドオンによる拡張も可能

- マクロ機能やGUIカスタマイズで、使いやすく自分好みに最適化できる

- 音源というよりも、音響開発環境としての側面が強い

- 導入にはそれなりのスペックと学習時間が必要だが、使いこなせば他では得られない自由な音作りが可能

このように、MSoundFactoryは単なるソフトシンセではなく、創造力を形にするための“ツールキット”です。

あなたがもし「既製の音では満足できない」と感じているなら、このソフトは間違いなく強力な相棒になるはずです。

ぜひ一度、MSoundFactoryの自由度を体験してみてください。

価格:$329.00 → $135.00(58%OFF!)

Plugin Boutiqueでの購入手順

特典のもらい方・ポイントの使い方

Plugin Boutiqueで買い物をすると、有料プラグインが1つ無料でもらえます。

無料なので、必ずもらっておきましょう!

※プレゼントされる製品は、月ごとに変わります。

購入するプラグインをカートに入れます。

カートに進んだら「See Gift」をタップし、ほしいプラグインを選びます。

無料で追加されました。

【ポイント利用方法】

Plugin Boutiqueを利用すると貯まる「Virtual Cash(ポイント)」を適用すると、割引されます。

【2/28まで 58%OFF】MeldaProduction「MSoundFactory」通常329ドルがセール価格135ドルに!約29,100円割引SALE

通常価格:$329.00

Plugin Boutiqueでの購入手順

特典のもらい方・ポイントの使い方

Plugin Boutiqueで買い物をすると、有料プラグインが1つ無料でもらえます。

無料なので、必ずもらっておきましょう!

※プレゼントされる製品は、月ごとに変わります。

購入するプラグインをカートに入れます。

カートに進んだら「See Gift」をタップし、ほしいプラグインを選びます。

無料で追加されました。

【ポイント利用方法】

Plugin Boutiqueを利用すると貯まる「Virtual Cash(ポイント)」を適用すると、割引されます。