ドラムの音にもっとインパクトを出したい。でも普通のコンプやEQでは限界がある…

そんな時に注目したいのが、MeldaProductionのMRingModulatorMBです。

「リングモジュレーターは特殊すぎる」と敬遠されがちですが、このプラグインはドラムやベース、ノイズ処理まで実用性が高いのが魅力。

この記事では、使い方から音作りのコツ、他社製品との違いまで詳しく解説します。

MRingModulatorMBを「使いこなせるプラグイン」に変えるヒント、じっくりお届けします。

価格:$43.00

Plugin Boutiqueでの購入手順

特典のもらい方・ポイントの使い方

Plugin Boutiqueで買い物をすると、有料プラグインが1つ無料でもらえます。

無料なので、必ずもらっておきましょう!

※プレゼントされる製品は、月ごとに変わります。

購入するプラグインをカートに入れます。

カートに進んだら「See Gift」をタップし、ほしいプラグインを選びます。

無料で追加されました。

【ポイント利用方法】

Plugin Boutiqueを利用すると貯まる「Virtual Cash(ポイント)」を適用すると、割引されます。

MRingModulatorMBとは?ドラムに特化した高度リングモジュレーター

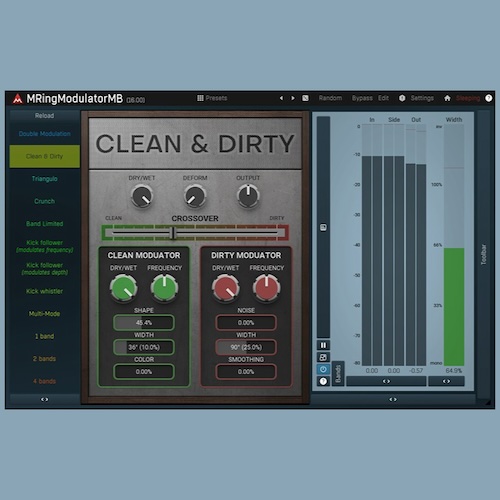

MRingModulatorMBは、MeldaProductionが提供する多機能リングモジュレーターで、音を破壊するだけでなく、繊細な揺らぎや立体感を加える処理にも向いています。

特にドラムやノイズ系の素材と相性が良く、単なる効果音の範疇を超えて、音楽的な演出に活かせるのが魅力です。

6バンド構成と2基のオシレーターを活かすことで、単音から複雑な素材まで幅広く対応可能。

サウンドデザインに新しい可能性をもたらすプラグインです。

6バンド処理:

各バンドごとに独立したエフェクトを適用できるため、低域は太く、中域は動きを加え、高域はザラつきを出すなど、帯域別の音作りが可能になります。

2つの独立オシレーター:

波形・周波数・フェーズを別々に設定できるので、片側は揺れを強く、もう片側は控えめにするなど、立体感のある音像が作れます。

簡易モードと詳細モード:

必要最低限の操作で音作りができるイージーモードと、内部パラメーターを細かく調整できるエディットモードを切り替えられます。

モジュレーターの多機能性:

LFO、エンベロープ、ピッチフォロワー、ランダマイザーなどから選び、任意のパラメーターに動的変化を加えることができます。

A/B比較・モーフィング機能:

異なる設定を即座に切り替えて比較したり、複数の設定をスムーズにブレンドできるため、音作りの精度とスピードが向上します。

リングモジュレーターとはどんなエフェクト?

リングモジュレーターは、入力信号とオシレーター信号を掛け合わせることで、元の音には存在しない周波数成分を生成するエフェクトです。

音のピッチ感を壊すことで、ユニークな倍音や金属的な響きを作り出すのが特徴です。

音程を無視したアブストラクトな音作りができるため、実験的なサウンドや異質な質感を演出したいときに特に重宝されます。

金属的な響きを追加できる:

倍音が変化することで、ベルやアナログ機械のような音色が自然に加わります。

音に硬質なキャラクターが欲しいときに有効です。

原音を全く別の音に変えられる:

ピッチ感を大きく崩すことができるため、原音からかけ離れたノイズ的な質感も生成できます。

効果音制作にも強い:

ホラー演出やSF的な演出など、不協和な音をあえて作る場面でよく使われます。

音楽的に“揺らぎ”を加える用途にも:

高周波のオシレーターを使えば音が大きく変化しますが、低周波にすればトレモロのような効果も得られます。

MRingModulatorMBがドラムに向いている理由とは?

MRingModulatorMBは、ドラムやパーカッションのような非和声的な音源に対して、非常に自然な変化を与えることができます。

和音感がない素材はピッチの変化が耳に付きにくいため、思い切った加工をしても音楽的に破綻しません。

そのため、打撃音に独特の質感や動きを与えたい場面にぴったりです。

音程に縛られない素材に強い:

キックやスネアなど、明確な音階を持たない素材は、変化が自然に聞こえるため加工の自由度が高くなります。

アタック感の強調ができる:

リングモジュレーションで倍音を追加することで、叩いた瞬間のアタックがより鋭く、前に出る印象に仕上がります。

リズムに躍動感が加わる:

オシレーターの周期によって音に揺れが生まれるため、ビート全体に動きやグルーヴ感を付加できます。

ドラムバスでの使用にも効果的:

バス全体に軽くかけることで、ドラムセット全体の一体感を演出しつつ、質感のコントロールがしやすくなります。

他のリングモジュレーターとの違いは何か

一般的なリングモジュレーターは単一のオシレーターで全体を処理する構造が多いですが、MRingModulatorMBは6バンドごとに個別設定が可能で、複雑な音作りに対応しています。

また、単に音を変化させるだけでなく、変化の“動き”まで設計できる点が大きな違いです。

バンド単位の制御ができる:

各帯域で異なるオシレーターやモジュレーションを適用できるため、全体を壊すのではなく「必要な部分だけ加工する」ことができます。

LFOやランダム変化を細かく設定可能:

指定したパラメーターに対してLFOやランダムモジュレーションを掛けられるため、音の変化を“動かし続ける”ことができます。

サイドチェインやM/S処理も可能:

ドラムとベースを別々にトリガーしてリングモジュレーションを動かすなど、DAWとの連携も柔軟に行えます。

直感的に操作できる設計:

プリセットの質が高く、イージーモードではパラメーター数も最小限に抑えられているため、複雑な構造の割に扱いやすさがあります。

MeldaProduction「MRingModulatorMB」の価格

価格:$43.00

Plugin Boutiqueでの購入手順

特典のもらい方・ポイントの使い方

Plugin Boutiqueで買い物をすると、有料プラグインが1つ無料でもらえます。

無料なので、必ずもらっておきましょう!

※プレゼントされる製品は、月ごとに変わります。

購入するプラグインをカートに入れます。

カートに進んだら「See Gift」をタップし、ほしいプラグインを選びます。

無料で追加されました。

【ポイント利用方法】

Plugin Boutiqueを利用すると貯まる「Virtual Cash(ポイント)」を適用すると、割引されます。

6バンド×2オシレーターの構造が音作りを変える

MRingModulatorMBが他のリングモジュレーターと大きく違うのは、6つの周波数バンドと2基のオシレーターを組み合わせて使える点です。

これにより、単一トラックで“複数の音色変化”を同時に生み出すことができ、従来のリングモジュレーターでは得られなかった繊細で複雑な音作りが可能になります。

バンドごとに細かく個性を持たせることで、リズムや動きのあるサウンドを自然に演出できます。

低域から高域まで個別に加工可能:

例えば、キックには厚みを出し、中域は揺らぎを加え、高域はノイズ的に崩すなど、帯域別の役割に合わせた加工ができます。

異なるオシレーターを各バンドで使用可能:

各バンドでオシレーターの形状や速さを変えられるため、音の動きに複雑さと深みが生まれます。

クロスオーバーも自由に調整:

帯域の分け方(クロスオーバー)を手動で設定できるので、音源に最適なバランスで処理をかけられます。

左右チャンネルにも独立して処理可能:

ステレオ素材に対して左右別々の動きを与えることもでき、音像に立体感が出ます。

各バンドで独立処理できるメリットとは?

マルチバンド処理は、音を“全体的に変化させる”のではなく、“狙った帯域だけに変化を加える”ことができるのが最大の魅力です。

これにより、元の音の持ち味を残しながら、新しいキャラクターを加えることが可能になります。

特にドラムや複雑な素材では、不要な帯域まで加工されてしまうことが多いため、帯域別処理は音作りの自由度を大きく広げてくれます。

キックの低域だけを太く加工:

低域のみにリングモジュレーションをかけて、キックにわずかな歪みと深みを加えることで、存在感を引き上げることができます。

スネアの中域だけを揺らす:

スネアの芯となる帯域にのみモジュレーションを加えることで、リズムに揺れやグルーヴ感を生み出せます。

高域だけを荒らして抜けを出す:

ハイハットなどの高音域にのみノイジーな質感を加えることで、トラック全体に抜け感やアクセントが加わります。

ボーカルやシンセの質感を帯域ごとに制御:

特定の帯域にだけモジュレーションをかけることで、原音のニュアンスを壊さずに個性を演出することが可能です。

2つのオシレーターをどう使い分ける?

MRingModulatorMBの2オシレーター構成は、それぞれに異なる波形やスピードを設定できるため、片方をゆっくりと揺らすLFOとして、もう片方を高速で揺らすノイズ的な用途として使うなど、多様な表現が可能です。

複雑な音の変化を加えながら、処理結果を自然に聴かせることもできます。

異なる速度で揺らぎを作る:

オシレーターAを低速、Bを高速に設定することで、揺れと細かな質感の両方を加えられます。

波形を変えてニュアンスを演出:

Aにサイン波、Bにノコギリ波を設定するなど、波形の形状によりモジュレーションの印象が大きく変わります。

LFOとエンベロープ的な組み合わせ:

一方を一定の周期に、もう一方をトリガー的に動作させることで、リズミカルかつ動きのある効果が作れます。

片方だけにランダマイズを設定:

片方をランダム波形にすることで、予測不能な変化が加わり、無機質な音を生きた音に変えられます。

オシレーターシェイプを活かした音作りテクニック

MRingModulatorMBのオシレーターは、波形(シェイプ)を自由に描けるのが特徴です。

標準的なサイン波やノコギリ波だけでなく、手描きで波形をカスタマイズすることで、自分だけの動きを生み出すことができます。

こうして得られた複雑なモジュレーションは、音に“生き物のような動き”を与える効果があります。

手描き波形で唯一無二の揺らぎを作る:

GUI上で波形を描きながら、自分のリズムやイメージに合った動きを設定できます。

複雑な変化を段階的に再現:

鋭い立ち上がりと緩やかな下降を描けば、パーカッシブな変化が作れます。

音の立ち上がりに個性を出すのに最適です。

左右で別のシェイプを設定する:

ステレオ素材に左右で異なる揺らぎを与えることで、広がりや空間的な深みが加わります。

波形とスピードの組み合わせで効果をコントロール:

鋸波と低速設定を組み合わせれば周期的な変化、三角波と中速設定で自然な揺れなど、波形と速度の組み合わせで表情がガラッと変わります。

MRingModulatorMBの機能を最大限引き出す使い方

MRingModulatorMBは、ただ音を変えるだけのツールではありません。

搭載された多数の機能をうまく使いこなすことで、思い通りのサウンドに仕上げたり、偶然の発見を狙った音作りが可能になります。

ここでは、基本的なモードの切り替えから、モジュレーター機能、プリセット活用法まで、制作に役立つ実践的な使い方を紹介します。

使い方の難易度に応じて切り替えが可能:

初めて使う人はイージーモードで直感的に操作でき、慣れてきたらエディットモードに切り替えて細かく調整できます。

操作画面がカスタマイズできる:

レイアウトやカラーを自分好みに変更できるため、制作中のストレスを軽減しながら作業に集中できます。

モジュレーターを活用して動きを加える:

LFO、ランダム、エンベロープ、フォロワーなどを自由に組み合わせることで、音が常に変化するような“動きのある”処理が可能になります。

A〜Hプリセットによる比較が便利:

8つのスナップショットを記憶しておけるので、試行錯誤の中でお気に入りの設定を即座に比較できます。

イージーモードとエディットモードの違い

MRingModulatorMBには、「初心者向けのイージーモード」と「詳細な調整が可能なエディットモード」の2種類の操作画面が搭載されています。

それぞれに適した使いどころを理解しておくと、作業効率が大きく変わります。

音の方向性がある程度決まっているときはイージーモード、細かいニュアンスを詰めたいときはエディットモードが役立ちます。

イージーモードは最小限の操作で済む:

スライダーやドロップダウンでパラメーターを直感的に動かせるため、エフェクトの方向性を素早く決めたい場面に便利です。

エディットモードは内部構造にアクセス可能:

バンドごとの詳細設定、オシレーターの波形、モジュレーターの接続など、すべての要素を緻密にコントロールできます。

目的に応じて切り替えがスムーズ:

ボタン一つでモードを切り替えられるため、作業中に行き来することもストレスになりません。

プリセットの印象を微調整したいときに便利:

既存のプリセットを元に、自分好みにアレンジする際にもエディットモードは非常に有効です。

モジュレーター機能の使い道とは?

MRingModulatorMBには、他の多くのエフェクトと比べても非常に強力なモジュレーター機能が備わっています。

これは音作りに“時間的な変化”を加えるもので、LFOやランダム波形、エンベロープ、フォロワーなどが用意されています。

これらを自在に組み合わせることで、単なる静的な効果ではなく、“生きている音”を生み出すことができます。

LFOで周期的な変化を与える:

揺れやうねりのある音を作る基本で、テンポシンクさせればグルーヴ感のある変化も生まれます。

ランダムモジュレーターで予測不能な動きを作る:

設定するたびに違う結果を生むため、偶然から得られる発見や刺激的な音作りに最適です。

ピッチフォロワーで入力に応じた変化を生成:

入力音の高さや音量に応じてモジュレーションをコントロールできるため、演奏に反応するような音作りが可能です。

複数モジュレーターの連携も可能:

LFOとエンベロープを組み合わせるなど、同時に複数の変化を仕込むことで、より複雑なモジュレーションが行えます。

おすすめの設定例とプリセット活用法

MRingModulatorMBには、多彩なプリセットが用意されており、そこから学びつつ自分なりの音を作ることができます。

プリセットをそのまま使うのではなく、どのパラメーターがどう影響しているかを観察することで、理解も深まります。

また、プリセットに加えてランダマイズ機能を活用することで、意外性のある音作りも実現できます。

“Drum Break Crunch”などドラム向けプリセットが豊富:

ドラムに特化したプリセットでは、スネアの立体感やハットの鋭さを自然に演出できます。

ランダマイズで偶然の出会いを狙う:

ボタン1つでランダムに設定が変わるため、アイデアが浮かばないときの突破口になります。

プリセットを学習ツールとして使う:

「なぜこの設定でこうなるのか」を見ていくことで、パラメーターの意味と影響を理解できます。

A〜Hバンクで複数設定を比較保存:

複数のプリセットを並行して保存でき、微調整を繰り返しながらベストな音を選ぶ際に役立ちます。

ドラムトラックへの活用法と音のビフォーアフター

MRingModulatorMBは、特にドラムに対して非常に効果的なエフェクトです。

原音のアタックやキャラクターを活かしつつ、質感や動きを加えることで、ドラム全体の印象を大きく変えることができます。

このセクションでは、キック、スネア、ハイハットといった要素ごとの実践的な活用方法と、適用前後の音の違いについて解説します。

ドラムの芯を残しながら質感を加えられる:

リングモジュレーション特有の“ざらつき”や“揺らぎ”を加えても、元のアタック感を損なわずに処理できます。

自然にグルーヴを強調できる:

低速オシレーターによって周期的な揺れを与えることで、無機質なドラムパターンに表情を加えることが可能です。

各パートごとに個性を出せる:

6バンド構成を活用することで、キック・スネア・シンバルなど、周波数ごとに異なる変化を加えられます。

音作りの段階で空間的な広がりも得られる:

ステレオ処理やM/S処理により、ミックスの段階に入る前から音の奥行きを整えることができます。

キックにかけるとどう変わる?

キックはドラムの土台を支えるパートなので、MRingModulatorMBで過剰な加工をするのではなく、低域の厚みや存在感を強調する方向で使うと効果的です。

わずかにリングモジュレーションを加えるだけでも、音の深みや迫力が大きく変化します。

低域バンドだけにリングモジュレーションを適用:

キックの80Hz以下あたりだけをターゲットにすれば、不要な帯域に悪影響を与えることなく厚みを追加できます。

オシレーターは低速・滑らかな波形を選択:

音が不自然に揺れないように、サイン波や三角波を使うと自然にまとまります。

ドライ/ウェットバランスを軽めに調整:

原音の芯を活かしたい場合は、エフェクトのかかり具合を30%〜40%程度にとどめるのがポイントです。

アタック部分を避けて加工すると効果的:

バンドのスロープやエンベロープ機能を使って、アタックタイミングを避けて加工することで、パンチを損なわずに質感を加えられます。

スネアやクラップの質感調整に

スネアやクラップは、リズムの“ノリ”や“抜け感”を演出する重要なパートです。

MRingModulatorMBでは、中域や高域に少しだけリングモジュレーションをかけることで、リズムに個性と奥行きを加えることができます。

アタックを殺さずに加工できるのもこのエフェクトの強みです。

中域のみにリングモジュレーションを適用:

スネアのボディ部分に当たる帯域(200Hz〜800Hz)にかけることで、質感をコントロールしやすくなります。

高域に軽くノイズを加える設定が有効:

8kHz以上にリングモジュレーションを追加することで、ブライトな印象や“抜け”を強調できます。

音の立体感を出したい場合は左右で異なる設定を:

L/Rチャンネルに異なるオシレーターを割り当てることで、音の広がりとリアルな空気感が演出できます。

スナップ感を出したい場合は高速オシレーターを使用:

クラップや電子スネアのような鋭い音には、早めのモジュレーションが良い結果を出します。

ハイハットやシンバルにも効果あり

金物系の音は高域に集中しているため、リングモジュレーターの変化が顕著に現れます。

うまく調整すれば、ノイジーかつシャープな音に仕上げたり、ビンテージ風の質感を加えることが可能です。

特に、ハイハットの連打に変化を加えると、ループに“生きた動き”が生まれます。

10kHz以上にリングモジュレーションを軽く加える:

高域だけに処理をかけることで、ハイハットのシズル感を強調できます。

ノイズ的なキャラクターを付ける:

ランダム波形やノコギリ波のオシレーターを使うことで、アナログライクなざらついた質感が得られます。

連打のニュアンスを変化させる:

LFOで周期的に変化を与えると、毎回違う質感のハイハットになり、打ち込み臭さが緩和されます。

オートパン的な効果も併用可能:

左右チャンネルに逆位相のモジュレーションをかければ、ハイハットが揺れながら動くような空間的演出も可能です。

サウンドデザインへの応用と創造的なアイデア

MRingModulatorMBはドラム処理にとどまらず、サウンドデザイン全般においても非常に強力なツールです。

音を大胆に変形させるだけでなく、細かい動きをつけてニュアンスを追加することができるため、劇伴・ゲーム・映像音楽などでも活躍の幅が広がります。

このセクションでは、実験的な音作りから空間表現、他プラグインとの組み合わせによる応用例まで、創造的な使い方を紹介します。

破壊的なサウンド変形にも対応:

ノイズ音やフィールドレコーディング素材に強いリングモジュレーションを加えることで、全く別のキャラクターを持った音に生まれ変わらせることができます。

素材に“揺らぎ”を与えて生命感を演出:

一定のパターンで変化を加えるだけでも、無機質な音にリズムや流れが加わり、リアルな印象を作れます。

環境音や効果音の変化にも使える:

風や水の音などにリングモジュレーションを使うことで、近未来的なSEやサイエンスフィクション風の効果音を作ることが可能です。

既存の音を“再構築”するツールとして:

意図的に音を壊し、それをリバーブやディレイで包み込むことで、唯一無二のサウンドスケープを創り出せます。

劇伴・環境音での応用アイデア

MRingModulatorMBは、映像作品やゲームの中で使用される「情景音」や「効果音」の加工にも有効です。

素材のリアリティを保ちながら、わずかな変化を加えることで、視覚と連動した音の演出が可能になります。

自然音に対して人工的な要素を加えることで、シーンの印象を強調することもできます。

風や雨に揺らぎを加えて緊張感を演出:

低周波LFOを軽くかけることで、静かな風景に微妙な不安感を持たせるような演出が可能になります。

都市の環境音を近未来的に加工:

車の音や雑踏にリングモジュレーターを加えると、SF映画のような非現実的な空気感を持たせられます。

水音を幻想的に変化させる:

高域にのみ変化を加えることで、水面が揺れるような繊細で幻想的なテクスチャが生まれます。

背景音に“意図的な違和感”を加える:

一見普通の環境音にわずかなモジュレーションを仕込むことで、視聴者に無意識の緊張感を与えることができます。

他エフェクトと組み合わせるテクニック

MRingModulatorMBは単体でも十分強力ですが、他のエフェクトと組み合わせることで、さらに幅広い表現が可能になります。

特に空間系やダイナミクス系との併用は、音に奥行きや立体感を加える際に非常に効果的です。

リバーブで広がりを加える:

加工後の音に空間系リバーブをかけると、壊れた音にもなじみが生まれ、幻想的な音像に仕上がります。

サチュレーターと組み合わせて音の密度を強調:

モジュレーションで倍音が増えた状態の音にサチュレーターをかけることで、音に厚みと存在感を追加できます。

EQで帯域バランスを整える:

加工によって変化した音をEQで補正することで、ミックスの中で埋もれず、使いやすい素材になります。

ディレイと組み合わせて動きを演出:

リングモジュレーションの変化が残響と相まって、時間軸上での音の動きに深みが生まれます。

他のリングモジュレーターとの比較と選ぶポイント

MRingModulatorMBはリングモジュレーターの中でも非常に多機能かつ柔軟性に優れた製品です。

市場には他にも魅力的なリングモジュレーターがありますが、それぞれに特性と強みがあり、使い分けが重要です。

このセクションでは、代表的な他社製品との違いを比較しつつ、MRingModulatorMBを選ぶべき理由と、どんな人に向いているのかを解説します。

構造の自由度が圧倒的に高い:

6バンド構成や2つのオシレーター、複数モジュレーター搭載など、構造自体が非常にフレキシブルです。

実践的なプリセットが豊富:

初心者でも音作りの参考にしやすいプリセットが多数あり、使いながら理解が深まる設計になっています。

直感操作と詳細調整の両立:

簡単操作と緻密な設定のどちらにも対応しているため、幅広いユーザー層に適応できます。

ミックスへのなじみやすさも高い:

派手な変化だけでなく、微細な質感調整にも使えるため、実際の制作現場でも扱いやすいです。

Soundtoys RingModとの違いは?

Soundtoysの「RingMod」は、シンプルな構造とヴィンテージ感のあるサウンドが特徴です。

MRingModulatorMBと比べると機能は最小限ですが、操作の直感性やアナログライクな太さが魅力です。

目的が明確であれば、RingModでも十分効果的ですが、細かな設計や柔軟性ではMRingModulatorMBが大きく優れています。

Soundtoysはヴィンテージ感を重視:

懐かしさや太さを感じる倍音を出す設計で、60年代〜70年代風サウンドとの相性が良いです。

構造がシンプルで即戦力型:

LFOや波形選択はあるものの、複雑な制御はできず、設定は数分で完了する手軽さがあります。

MRingModulatorMBは構築型:

音をゼロから構築したいユーザーや、モジュレーションに動きをつけたいクリエイターには特に適しています。

音のキャラより機能重視ならMeldaが有利:

加工の自由度を重視するなら、MRingModulatorMBのほうが明らかに選択肢が広がります。

無料リングモジュレーターとの違い

無料のリングモジュレーターはシンプルな構造で、最低限のモジュレーションを試したい人にとっては導入の入り口になります。

ただし、表現の幅や音楽的な活用には限界があります。

MRingModulatorMBは“プロ用ツール”として、即戦力にも実験的用途にも対応できるのが大きな違いです。

無料版は機能が限定的:

1バンド、単一オシレーター、固定の波形など、基本的な変化しか加えられないものが多いです。

UIや安定性の面で差が出る:

フリー製品はUIが簡素で、設定がわかりづらい場合もあり、操作ミスや不安定な挙動が起こることもあります。

MRingModulatorMBは商用環境で安心:

安定性、サポート体制、機能更新の頻度など、制作現場で使い続けられる信頼性があります。

処理の軽さもバランスが良い:

高機能でありながら、動作が軽く、他のプラグインとの併用もしやすい設計です。

MRingModulatorMBを選ぶべき人は?

最後に、MRingModulatorMBが特におすすめなユーザー像について整理しておきます。

単なるエフェクトとしてではなく、“音を設計するツール”として活用できる人には、間違いなく満足度の高い一台となるはずです。

ドラムに個性を加えたい音楽制作者:

細かな質感を加えることで、定番のドラム素材を“自分の音”に変えることができます。

サウンドデザインを仕事にする人:

環境音、SE、劇伴などの現場で、独自性の高い素材を作る際に非常に強力な武器になります。

プラグインに“深く関わりたい”タイプの人:

モジュレーター設定やバンドごとの制御など、丁寧な音作りに没頭できるユーザーに適しています。

偶然性や実験を楽しみたいクリエイター:

ランダマイズ機能や波形の描画を使って、想像を超える音に出会うことも可能です。

システム要件

MRingModulatorMBは高機能なプラグインでありながら、比較的軽量に動作します。

とはいえ、安定したパフォーマンスを得るためには、ある程度のシステムスペックが必要です。

使用環境によっては最適な動作が得られない場合もあるため、導入前に以下の要件を確認しておくと安心です。

また、DAWとの互換性もチェックポイントとなります。

対応OS:

Windows(Windows 8 以降、64bit)

macOS(macOS 10.14 以降、IntelまたはApple Silicon)

対応フォーマット:

VST / VST3 / AU / AAX(64bit環境にのみ対応)

CPU要件:

Intel/AMDマルチコアプロセッサ(2GHz以上推奨)

Apple Siliconネイティブにも対応

RAM(メモリ):

最低2GB以上(4GB以上を推奨)

ディスプレイ解像度:

1024×768ピクセル以上

インストールに必要なディスク容量:

おおよそ300MB〜400MB程度

まとめ:MRingModulatorMBは“音を創る”ためのリングモジュレーター|DTMプラグインセール

今回の記事では、MeldaProductionの高機能リングモジュレーター「MRingModulatorMB」について、以下のようなポイントを解説しました。

- リングモジュレーターの基本的な効果と役割

- MRingModulatorMBならではの6バンド×2オシレーター構成の魅力

- ドラム素材に対して抜群の相性を発揮する理由

- モジュレーターやオシレーターを使った高度な音作りの方法

- サウンドデザインや映像音楽などへの応用法

- 他製品と比較した際の強みと選ぶべきユーザー像

- システム要件と導入前に確認すべきポイント

このように、MRingModulatorMBは単なるエフェクトにとどまらず、“音を再構築するための設計ツール”として機能します。

ドラムの質感を変えたい方はもちろん、サウンドデザインで音に個性を与えたい方にとっても、非常に心強い存在になるはずです。

もしこの記事を読んで興味を持った方は、ぜひ試してみてください。

実際に触ってみると、その可能性の広さに驚くはずです。

価格:$43.00

Plugin Boutiqueでの購入手順

特典のもらい方・ポイントの使い方

Plugin Boutiqueで買い物をすると、有料プラグインが1つ無料でもらえます。

無料なので、必ずもらっておきましょう!

※プレゼントされる製品は、月ごとに変わります。

購入するプラグインをカートに入れます。

カートに進んだら「See Gift」をタップし、ほしいプラグインを選びます。

無料で追加されました。

【ポイント利用方法】

Plugin Boutiqueを利用すると貯まる「Virtual Cash(ポイント)」を適用すると、割引されます。