【2/28まで 59%OFF】MeldaProduction「MRhythmizer」通常54ドルがセール価格22ドルに!約4,800円割引SALE

通常価格:$54.00

Plugin Boutiqueでの購入手順

特典のもらい方・ポイントの使い方

Plugin Boutiqueで買い物をすると、有料プラグインが1つ無料でもらえます。

無料なので、必ずもらっておきましょう!

※プレゼントされる製品は、月ごとに変わります。

購入するプラグインをカートに入れます。

カートに進んだら「See Gift」をタップし、ほしいプラグインを選びます。

無料で追加されました。

【ポイント利用方法】

Plugin Boutiqueを利用すると貯まる「Virtual Cash(ポイント)」を適用すると、割引されます。

トラックに動きがなくて物足りない…

そんな悩みを感じたことはありませんか?

MRhythmizerは、時間・音量・フィルターを自在に操れるエフェクトプラグイン。

この記事では、MRhythmizerの基本機能から応用テクニック、他のDAWとの相性まで幅広く解説。

音に“動き”を与えたいあなたに、きっと役立つ内容です。

価格:$54.00 → $22.00(59%OFF!)

Plugin Boutiqueでの購入手順

特典のもらい方・ポイントの使い方

Plugin Boutiqueで買い物をすると、有料プラグインが1つ無料でもらえます。

無料なので、必ずもらっておきましょう!

※プレゼントされる製品は、月ごとに変わります。

購入するプラグインをカートに入れます。

カートに進んだら「See Gift」をタップし、ほしいプラグインを選びます。

無料で追加されました。

【ポイント利用方法】

Plugin Boutiqueを利用すると貯まる「Virtual Cash(ポイント)」を適用すると、割引されます。

MRhythmizerとは何か?その特徴と基本機能を解説

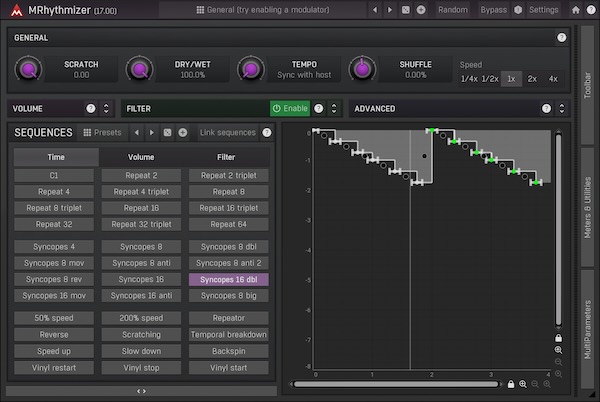

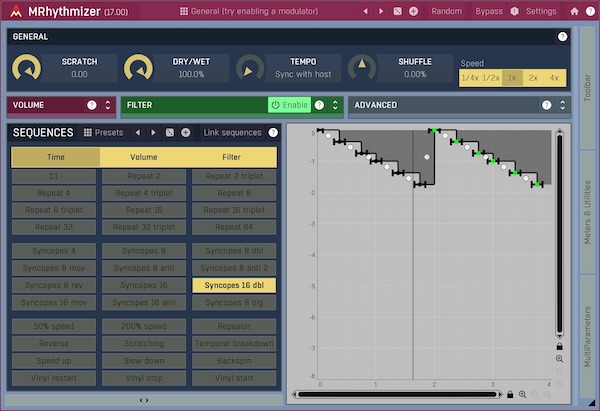

MRhythmizerは、MeldaProductionによるタイムマニピュレーション系のエフェクトプラグインです。

音の「時間軸・音量・周波数」をシーケンス制御することで、トラックに動きや抑揚を加えることができます。

ループ素材や単調なパターンでも、シーケンサーを使って自在に変化させることができるため、楽曲全体の表情を豊かにするのに最適です。

操作性も優れており、プリセットを選ぶだけでも十分に効果が得られます。

しかもFL StudioのGross Beatに似た処理ができる上、ほとんどのDAWに対応しているため、幅広い環境で使えるのも魅力のひとつです。

MRhythmizerはどんなことができるエフェクトなのか

MRhythmizerは内部に3つの独立したシーケンサーを搭載しており、それぞれが異なる要素をコントロールします。

プリセットを選ぶだけで、まるで別のトラックのように音の雰囲気をガラッと変えることができるのが大きな特徴です。

各機能は以下のように、具体的で実用的な効果を生み出します。

- 「タイムシーケンス」では、

オーディオを数拍前に巻き戻して再生したり、一部をリピートさせることで“グリッチ感”や“もたつき”などを演出できる - 「ボリュームシーケンス」では、

ゲートエフェクトのように音を刻むだけでなく、フェード的な処理やアクセントの強調にも応用できる - 「フィルターシーケンス」では、

カットオフを滑らかに上下させて“こもり感”や“浮遊感”のある音を作ることが可能 - 36種類のシーケンスを

ワンクリックまたはMIDIで瞬時に切り替えられ、展開の多い楽曲制作に柔軟に対応できる - オートメーションやLFO、

エンベロープなど豊富なモジュレーション機能と組み合わせて、複雑な変化を自動生成できる

Gross Beatとの違いとは?乗り換えにおすすめな理由

Gross BeatとMRhythmizerはどちらも「時間軸の加工」に特化したエフェクトプラグインで、似たような用途で比較されることが多いです。

ただし、実際には設計思想や機能面に明確な違いがあります。

MRhythmizerは、より直感的かつ柔軟に扱える点で、Gross Beatの代替どころか“上位互換”として導入する価値があります。

- MRhythmizerは

Windows・Macの両方に対応しており、FL Studioに依存しない。

Gross BeatはFL Studio専用プラグインのため、他のDAWでは使いにくい - Gross Beatは

タイムとボリュームの2軸のみだが、MRhythmizerはさらに「フィルター制御」も可能で音色の表現がより広がる - MRhythmizerのUIはグラフィカルで、

シーケンス切り替えも一目で分かりやすい構造。

Gross Beatの方がやや操作に慣れが必要 - Gross Beatではシーケンスの数が限られているが、

MRhythmizerは36個のシーケンスを各カテゴリに用意し、さらにMIDIやオートメーションで自在に切り替えられる - MRhythmizerはモジュレーション機能が非常に強力で、

LFOやエンベロープを使った動きのある演出が標準で行える。

Gross Beatでは外部の工夫が必要

【2/28まで 59%OFF】MeldaProduction「MRhythmizer」通常54ドルがセール価格22ドルに!約4,800円割引SALE

通常価格:$54.00

Plugin Boutiqueでの購入手順

特典のもらい方・ポイントの使い方

Plugin Boutiqueで買い物をすると、有料プラグインが1つ無料でもらえます。

無料なので、必ずもらっておきましょう!

※プレゼントされる製品は、月ごとに変わります。

購入するプラグインをカートに入れます。

カートに進んだら「See Gift」をタップし、ほしいプラグインを選びます。

無料で追加されました。

【ポイント利用方法】

Plugin Boutiqueを利用すると貯まる「Virtual Cash(ポイント)」を適用すると、割引されます。

MeldaProduction「MRhythmizer」の価格

価格:$54.00 → $22.00(59%OFF!)

Plugin Boutiqueでの購入手順

特典のもらい方・ポイントの使い方

Plugin Boutiqueで買い物をすると、有料プラグインが1つ無料でもらえます。

無料なので、必ずもらっておきましょう!

※プレゼントされる製品は、月ごとに変わります。

購入するプラグインをカートに入れます。

カートに進んだら「See Gift」をタップし、ほしいプラグインを選びます。

無料で追加されました。

【ポイント利用方法】

Plugin Boutiqueを利用すると貯まる「Virtual Cash(ポイント)」を適用すると、割引されます。

36種類のシーケンスを使いこなすMRhythmizerの実力

MRhythmizerの最大の魅力のひとつが、各エフェクトカテゴリーごとに用意された「36種類のシーケンス」です。

これらは、時間・音量・フィルターの各シーケンサーに対して個別に設定されており、パフォーマンス中に瞬時に切り替えることができます。

そうすることで、たとえば同じループ素材でも展開を変化させたり、場面に応じた演出を自然につけることが可能になります。

シーケンスの切り替えは手動クリックだけでなく、MIDIノートやオートメーションにも対応しており、ライブや細かいアレンジ作業にも強い味方です。

- 各カテゴリ(タイム・ボリューム・フィルター)に36個ずつ用意され、合計で最大108パターンを保存・切り替え可能

- MIDIノートでシーケンスをトリガーできるため、ライブパフォーマンス中にも直感的に操作できる

- オートメーションやモジュレーターを使えば、DAW上で自動的に切り替える設定も可能

- プリセットに組み込まれたシーケンスも豊富で、即戦力としてすぐに使える構成が整っている

- 切り替え時の動作モード(即時・次小節から・1回だけ再生など)を選べるため、曲構成やテンポに応じたコントロールがしやすい

音量・時間・フィルターの3つの制御シーケンスの概要

MRhythmizerの核となるのが、「時間」「音量」「フィルター」の3つのシーケンサーです。

それぞれ独立して動作し、別々のシーケンスを設定できるため、複雑で立体感のあるエフェクト処理が可能になります。

この設計により、単調なリズムやループ素材にダイナミズムを加えたり、曲の雰囲気を一気に変えるような大胆な演出まで自由自在に行えるのが魅力です。

各シーケンサーの働きをもう少し具体的に見てみましょう。

- 時間シーケンス:音の再生位置を自在に操る機能。

過去の音を巻き戻したように再生したり、特定の瞬間だけを繰り返す“スタッター”効果を作り出すことができる - 音量シーケンス:音の出力レベルを瞬間的に変化させる。

トレモロやゲート効果、音の立ち上がりやフェードアウトの演出などが可能で、リズムに緩急をつけられる - フィルターシーケンス:カットオフ周波数を動かすことで音の明るさやこもり具合を調整。

ローパス・ハイパス効果を周期的に動かすことで、空間的で動きのある音色を作り出せる

MIDIでシーケンスを切り替える方法とその利点

MRhythmizerは、MIDIノートを使ってシーケンスをリアルタイムで切り替えることができます。

この機能を活用することで、ライブパフォーマンスや細かい演出のあるトラック構成において、非常に柔軟な操作が可能になります。

操作自体も難しくなく、DAW側でMIDIノートを送信するだけで対応するシーケンスが即時に反映されるため、視覚的なUI操作に頼らずに、音楽的な直感でコントロールできるのが大きな利点です。

- 時間シーケンスはMIDIノートC1〜B3、音量シーケンスはC4〜B6、フィルターシーケンスはC7〜B9に割り当てられている

- DAWでMIDIトラックを作成し、MRhythmizerを受信先に設定すればすぐに連携できる

- MIDIコントローラーを使えば、ライブ中でも手元のパッドや鍵盤からダイナミックな切り替えが可能

- ノートオンだけでなく、ノートオフによって元の状態へ戻す設定もできるので、ワンショット的な操作にも向いている

- 36パターンを瞬時に呼び出せることで、1つのトラック内で多彩な変化を実現できる

シーケンスを活用してトラックに動きを与えるアイデア

MRhythmizerのシーケンスは、ただ設定するだけで終わりではありません。

時間・音量・フィルターの3軸をうまく組み合わせることで、まるで曲が“生きている”かのような印象を与えることができます。

こうして動きのある音を作ることで、リスナーの耳を惹きつけたり、展開にメリハリをつけたりするのに大きな効果を発揮します。

以下では、実際に使えるアイデアをいくつか紹介します。

- ドラムループに「時間シーケンス」でスタッター効果を加えることで、単調だったリズムに緊張感や躍動感をプラスできる

- ボーカルの合間に「音量シーケンス」で刻むようなゲート処理を入れると、グルーヴ感が生まれ、空白部分も活かせるようになる

- サビ前のビルドアップに「フィルターシーケンス」でローパスを閉じながら徐々に開けていくことで、自然な盛り上がりを演出できる

- ピアノやパッド系に3つのシーケンスをすべて適用し、「飛び道具的」な効果音として再構築することで、印象的なイントロやブレイクパートが作れる

- 36個のプリセットシーケンスを切り替えながら、楽曲の構成に合わせて音を変化させていくことで、展開のある流れをスムーズに作れる

初心者向け:MRhythmizerの基本的な使い方ガイド

MRhythmizerは機能が豊富で高度なことができますが、基本的な使い方はとてもシンプルです。

プリセットを選んで当てるだけでも、音の変化をすぐに実感できるため、初心者でも安心して扱うことができます。

このことから、「まずは使ってみること」から始めるのがベストです。

ここでは初期設定から基本操作まで、最低限覚えておきたいポイントを紹介します。

- プラグインをトラックに挿すだけで自動的に3つのシーケンサーが表示される。

初期状態では「Bypass」になっているため、まずは有効化する - プリセットブラウザから「Time FX」「Volume FX」「Filter FX」などカテゴリごとに用意された効果を選ぶと、すぐに音の変化を確認できる

- 各シーケンサーのパターンをクリックすれば、好みのシーケンスを手動で切り替えることができる

- グラフエディタ上をドラッグして自分だけのカーブを作ると、細かいタイミングやフェード感を調整できる

- 効果の強さはDry/Wetノブで調整可能。

やりすぎを防ぎつつ、自然に馴染ませることができる

初期設定と基本操作を画像なしでわかりやすく説明

MRhythmizerを導入したあと、最初に行うべき設定や基本的な操作をしっかり把握しておくと、戸惑うことなく使い始めることができます。

初見では情報が多く見えるかもしれませんが、実際に使ってみると構造はシンプルで、音の変化も直感的に感じられます。

そうすることで、いきなり応用に入るよりも早く「使える感覚」を得ることができるため、まずは以下のステップを順番に押さえてみてください。

- プラグインをDAW上の任意のトラックにインサート。

ステレオまたはモノラル対応で、音源・エフェクトどちらの後段にも配置可能 - 画面上部のメニューからプリセットを読み込む。

初期状態は何もエフェクトがかかっていないため、まずは“Time”カテゴリのプリセットを試すのがおすすめ - 「Time」「Volume」「Filter」の3つのセクションがそれぞれ縦に並んで表示されており、中央のグラフがシーケンサーの動きを表している

- シーケンスパターンはマウスクリックで切り替え可能。

1〜36まで番号が並んでいるので、音の変化を聴き比べながらお気に入りを選べる - エフェクト全体のかかり具合は「Dry/Wet」ノブで調整できる。

100%だとフルエフェクト、50%なら原音と半々になるため、まずは50〜70%から始めるのが無難 - 効果をより明確に体感するには、ループ素材やパッドなど「動きが少ない音源」に使うと違いがよく分かる

プリセットの選び方とおすすめ設定例

MRhythmizerには豊富なプリセットが用意されており、初心者でも簡単にプロのような音の変化を体感できます。

ただ数が多いため、最初はどれを選べば良いか迷ってしまうこともあります。

このようなときは、音源のタイプやシーンに合わせて選ぶのがポイントです。

適切なプリセットを選ぶことで、素材の良さを引き出しつつ、新たな魅力を加えることができます。

- ドラムループやパーカッションには「Stutter」「Breaks」「Gater」などのカテゴリが効果的。

リズムに動きを加え、展開にアクセントを作れる - パッドやアンビエント系のサウンドには「Filter FX」や「Smooth」系のプリセットがおすすめ。

空間的な広がりと立体感をプラスできる - ボーカルや短いワンショットには「Glitch」や「Scratch」系が相性良好。

一部を強調したり、個性的な効果を加えることが可能 - 曲の構成に合わせて、Aメロ・サビなどで異なるプリセットをMIDIで切り替えると、単調さを防ぎつつストーリー性のある演出ができる

- 初心者は「Randomized」プリセットを選んでみるのもおすすめ。

思わぬ効果が得られ、音作りのヒントにもつながる

よく使う機能だけでトラックに変化を加える方法

MRhythmizerは多機能ですが、すべてを使いこなす必要はありません。

まずは「よく使われる基本機能」に絞って活用するだけでも、トラックに十分な変化と魅力を加えることができます。

このおかげで、初心者でも無理なくプロっぽい仕上がりを目指せます。

特に、以下のような機能に注目すると、少ない操作で効果的なサウンドメイクが可能です。

- タイムシーケンスの「リピート」機能を使い、ドラムループの一部を細かく刻むことで、ビルドアップやブレイクに躍動感を加えられる

- ボリュームシーケンスで「ゲートパターン」を適用すると、パッドやコードにリズム感が加わり、よりグルーヴィな雰囲気になる

- フィルターシーケンスにある「カットオフスウィープ」を使えば、トラックに空間的な変化が生まれ、聴き手の集中を引きやすくなる

- Dry/Wetノブだけを使って効果のかかり具合を調整するだけでも、曲全体の印象が変わる。

音の自然さを保ちたいときは50〜60%前後が目安 - 複雑なシーケンスにこだわらず、1つか2つのシンプルなパターンを活かすことで、音がぶれずに安定した変化を得られる

MRhythmizerの応用術:一歩先のクリエイティブな使い方

基本的な使い方に慣れてきたら、MRhythmizerの“本領発揮”とも言える応用的な使い方に挑戦してみましょう。

単なるエフェクト処理ではなく、演出や構成の一部として活用することで、より独自性の高いサウンドに仕上がります。

このことから、「人と違うトラックを作りたい」「マンネリを打破したい」と感じている人には、以下のような応用テクニックがおすすめです。

- タイム・ボリューム・フィルターのシーケンスを異なる周期で動かし、複雑なリズム変化を演出することで、展開のあるビートが作れる

- LFOやランダマイズを各パラメータに割り当て、毎回異なる効果を生成する“動きのある”音作りが可能になる

- トラックの一部だけをフィルターで極端に加工して対比をつけると、聴き手にインパクトを与える効果が生まれる

- MIDIコントローラーでリアルタイムにシーケンスやDry/Wetを操作し、“演奏できるエフェクト”としてライブでも活用できる

- 他のMeldaProduction製品と連携し、リバーブやコンプレッサーとの組み合わせで音をさらに磨くことができる

ランダマイズ機能で予想外の効果を狙う方法

MRhythmizerには、プリセットやシーケンスに対してランダムなパターンを生成する「ランダマイズ機能」が搭載されています。

この機能を使えば、思いつきでは到達できないような意外性のある効果や、偶然のアイデアを引き出すことができます。

その結果として、「ありきたりな展開」や「同じような音作り」から脱却できるチャンスが生まれ、制作の幅も大きく広がります。

- 各シーケンスの上にある「R」マークをクリックすると、現在のシーケンサーに対してランダムなパターンが自動生成される

- タイムシーケンスをランダマイズすると、予測不能なリピートやリバースが加わり、複雑なグリッチ効果を演出できる

- ボリュームのランダマイズでは、ゲート的な刻みに不規則性が加わり、人間味のあるリズム感が得られる

- フィルターのランダム設定では、滑らかさと激しさが混在する“意図しない揺らぎ”が生まれ、実験的なサウンドに向いている

- 気に入ったランダマイズ結果はそのまま保存できるため、“偶然のヒット”をそのまま作品に反映できる

モジュレーションを使って音に動きを与える設定例

MRhythmizerが他の類似プラグインと大きく違う点のひとつが、強力な「モジュレーション機能」です。

これはLFOやエンベロープ、ランダマイザーなどの信号を使って、各パラメーターに動きを加える機能で、静的な設定では出せない“生きた音”を作るのに役立ちます。

このおかげで、手作業でオートメーションを書く手間を減らしつつ、繊細で緻密な音の変化を自動で実現できます。

以下に、具体的な設定例を紹介します。

- LFOをDry/Wetに割り当て、音のかかり具合を周期的に上下させることで、音に波打つような“呼吸感”を加える

- エンベロープフォロワーを音量入力に反応させて、音が鳴っているときだけタイムシーケンスが動作するように設定すれば、不要な加工を避けられる

- ピッチディテクターを使い、低音時のみフィルターを開くように設定すれば、キックやベースが鳴った瞬間だけ明るくなるダイナミックな演出が可能

- ランダマイザーをボリュームに設定することで、音量変化に揺らぎを与え、人間っぽいニュアンスを加えられる

- 複数のモジュレーターを同時に使い、タイム+フィルターなど複数パラメーターに連動した動きを作ることで、まるでシンセのような表現力を引き出せる

フィルターと時間の組み合わせで作るグリッチ効果

グリッチ系のエフェクトは、トラックに不規則性や刺激を加える手法として人気があります。

MRhythmizerでは、フィルターとタイムシーケンスを組み合わせることで、より複雑で創造的なグリッチ効果を生み出すことが可能です。

この組み合わせにより、単調だったループや音ネタが驚くほど個性的なサウンドに生まれ変わり、トラック全体に“クセになる違和感”を演出できます。

- タイムシーケンスで1/16拍ごとに音を細かくリピートし、リズムを崩すことで緊張感を演出する

- 同時にフィルターシーケンスでハイパスやローパスを交互にかけ、音の明るさや厚みを刻むように変化させると、グリッチ感がさらに強調される

- タイミングをずらして左右のチャンネルで別のシーケンスを適用することで、ステレオ感のある“揺れ”を作り出すことができる

- フィルターの共振(レゾナンス)を少し強めに設定し、ピーキーな音の動きを加えると、デジタルっぽい鋭さが際立つ

- リードやFX音にこの組み合わせを適用することで、展開の切り替え時に「一発で耳を惹きつける」インパクトを演出できる

MRhythmizerはどんなジャンルに向いているのか

MRhythmizerはジャンルに縛られることなく幅広く活用できるエフェクトですが、特に効果を発揮しやすいジャンルや場面があります。

音に“動き”や“変化”を加えられる特性から、ビートやグルーヴが重視される音楽には特に相性が良いです。

このようなジャンルでは、プリセットを活用するだけでも一気にトラックが洗練された印象になり、展開作りにも大きな武器となります。

- ヒップホップやトラップでは、808のリズムにタイムエフェクトを加えて揺らぎを与えることで、リズムに深みを出すことができる

- EDMやハウス系のビルドアップ部分にフィルターとゲートを組み合わせると、盛り上がり前の緊張感を自然に演出できる

- Lo-Fiやチル系のトラックでは、音を歪ませずに緩やかに動かせる点が魅力。

LFOとフィルターを組み合わせると温かみのある変化が出せる - ポップスやJ-POPのアレンジでも、サビに入る前のブレイクにタイムグリッチを入れることで、耳を惹きつける展開が作れる

- 映像音楽や劇伴などでは、雰囲気を壊さずに動きを加える用途として、空間系のプリセットが非常に役立つ

ヒップホップ・EDM・Lo-Fiでの活用事例

MRhythmizerは、ジャンルごとの特性に合わせた活用がしやすいプラグインです。

特にヒップホップ、EDM、Lo-Fiといったジャンルでは、タイム・ボリューム・フィルターのエフェクトが楽曲のノリや雰囲気作りに直結するため、非常に高い効果を発揮します。

ここではそれぞれのジャンルにおける、具体的な活用パターンを見ていきましょう。

- ヒップホップ/トラップ

808ベースにわずかなタイムスリップやリピートを加えることで、“うねり”のあるリズムが生まれる。

ドラムのスネアやハットにゲート処理を加えると、タイトで硬質な印象に変化し、楽曲全体のグルーヴをコントロールしやすくなる - EDM/ハウス/テクノ

ビルドアップ中にフィルターとボリュームを使って徐々に盛り上げ、ドロップ前に一気に変化させる構成が王道。

スクラッチ系プリセットを挿入してアクセントを加えると、よりライブ感のある展開が作れる - Lo-Fi/チル/アンビエント

パッドやコード素材に緩やかなフィルター変化を加え、タイムシーケンスで音を少しずらすことで、“人間っぽい不完全さ”が加わる。

ゲートは控えめに使うことで、自然な揺らぎと温かさを演出できる

シネマティックやアンビエントへの応用アイデア

MRhythmizerは、映画音楽やアンビエントのような“雰囲気重視”のサウンドにも効果的に使えます。

タイム・フィルター・ボリュームのシーケンスを繊細に使い分けることで、ゆったりとした空気感の中にも、確かな動きを加えることができます。

このようなジャンルでは、過度な変化よりも「じんわりとした揺らぎ」や「時間の流れそのもの」を演出する使い方が向いています。

- 長めのパッドやストリングスに対し、ゆるやかなLFOをかけたフィルターシーケンスを設定することで、空間に浮かぶような音像が作れる

- タイムシーケンスで再生位置を微妙にズラし、サンプル素材に“崩れ感”を加えることで、デジタルすぎない有機的なサウンドに仕上がる

- ボリュームシーケンスにエンベロープフォロワーを設定し、音が鳴っているときだけ軽く動くような処理を施せば、静寂の中にも変化を感じさせられる

- 一定周期でモジュレーションによる効果を繰り返すと、“時間の流れ”を感じさせる構成が生まれ、映像や演出と自然にマッチする

- ランダマイズ機能を使用し、わざと予測できない展開を加えることで、音に偶然性や“物語性”を生み出すことができる

他のDAWでの互換性と使い勝手を徹底検証

MRhythmizerはFL Studioに限定されたプラグインではなく、VST・VST3・AU・AAX形式に対応しているため、主要なDAWすべてで使用可能です。

この柔軟な互換性により、環境に左右されずに同じ効果を再現できるのが大きな強みです。

このことから、Gross Beatに代わるエフェクトを求めている他のDAWユーザーにとっても、MRhythmizerは非常に実用的な選択肢となります。

- Ableton Liveでは、MIDIエンベロープとオートメーションでシーケンスやDry/Wetを制御でき、ライブパフォーマンスにも対応しやすい

- Studio Oneでは、パラメーターリンク機能を使って外部コントローラーと連携させることで、より直感的に操作可能

- Cubaseでは、クイックコントロール機能を利用して主要なパラメーターを簡単にアサインでき、作業効率がアップ

- Logic ProでもAUフォーマットで問題なく動作し、AutomationとSmart Controlとの連携もスムーズ

- Pro ToolsではAAXフォーマット対応により、標準的なオーディオエフェクトと同じように使えるうえ、プリセット管理も統一されていて扱いやすい

FL Studio・Ableton・Studio Oneでの連携方法

MRhythmizerは多くのDAWとスムーズに連携できる設計ですが、それぞれの環境によって最適な使い方には若干の違いがあります。

ここでは、FL Studio・Ableton Live・Studio Oneという人気の高い3つのDAWでの活用方法を紹介します。

このような環境別の連携方法を把握しておくことで、より効率的かつ快適にMRhythmizerを操作できるようになります。

- FL Studio

Gross Beatとの置き換えとして最も自然な選択肢。

Patcherやミキサーインサートで使用し、MIDI Outプラグインを使ってノートベースでシーケンスをトリガーできる。

オートメーションと組み合わせることで、Gross Beatよりも細かい動作が可能 - Ableton Live

エフェクトラックにMRhythmizerを入れ、マクロノブにDry/Wetやシーケンススロットを割り当てることで、Pushなどのハードウェアコントローラーとの連携がしやすい。

MIDIトラックからノートを送信し、Liveパフォーマンス中に動的な効果を加えるのに最適 - Studio One

エフェクトチェーンに配置し、パラメーターを「外部コントロール」機能で簡単にアサインできる。

プリセット切り替えやDry/Wet操作をMIDIマッピングすることで、リアルタイム性の高い操作が可能。

Automationとの相性も良く、展開作りにも活かしやすい

MIDI連携で使えるテクニックと落とし穴

MRhythmizerはMIDIノートとの連携が非常に柔軟で、シーケンスの切り替えやエフェクトの操作をリアルタイムでコントロールできます。

この機能をうまく活かせば、打ち込みでは出せない自然な動きや、ライブでの演出も可能になります。

一方で、DAWの仕様や設定ミスによってうまく動作しない場合もあるため、事前に注意すべきポイントを理解しておくと安心です。

- MIDIノートの割り当てはDAW側で正しいチャンネルに設定する必要がある。

たとえばMIDIトラックの出力先をMRhythmizerに設定し忘れると反応しない - シーケンス番号は1番からではなく、ノートC1(MIDIノート番号36)からスタートするため、数値のズレに注意する必要がある

- ノートを押しっぱなしにすると同じシーケンスが継続して再生されるが、タイミングを見てノートオフを入れることで演出に変化を加えられる

- DAWによってはレイテンシーの影響でタイミングがわずかにズレることがあるため、リアルタイム操作時は事前に検証するのがおすすめ

- ノートベースの切り替えはオートメーションよりも直感的だが、複雑な構成を組む場合は併用したほうが正確に制御できる

MRhythmizerの動作環境について

MRhythmizerを使用するには、以下のシステム要件を満たす必要があります。

お使いの環境に合わせてご確認ください。

Windows版

- 対応OS:Windows 8 / 10 / 11(64bitのみ)

- 対応フォーマット:VST / VST3 / AAX(64bit対応ホスト必須)

- 必要なCPU:SSE2対応のIntelまたはAMDプロセッサ

macOS版

- 対応OS:macOS 10.14以降(64bit)

- 対応フォーマット:VST / VST3 / AU / AAX

- 対応CPU:Intel / AMD / Apple M1(SSE2サポート必須)

- Apple Silicon(M1/M2など)にもネイティブ対応

まとめ:MeldaProduction「MRhythmizer」36種類のシーケンスで静的な音に動きを!時間・音量・フィルターを操る万能エフェクト|DTMプラグインセール

今回の記事では、MeldaProductionの「MRhythmizer」について、その基本機能から応用テクニックまで幅広く解説してきました。

以下に要点をまとめます。

- MRhythmizerは

時間・音量・フィルターを独立したシーケンサーで制御できるプラグイン - Gross Beatに似た機能

を持ちつつ、より自由度が高く、Macや他のDAWでも使えるのが強み - 全108パターンに

相当するシーケンス切り替えが可能で、ライブ演奏や展開づくりに最適 - MIDI連携、

モジュレーション、ランダマイズなど多彩な機能で動きのある音を簡単に作れる - ヒップホップからアンビエントまで

幅広いジャンルで効果的に活用できる柔軟性を持つ

MRhythmizerは、単なる音の加工ではなく、トラックそのものに“表情”や“流れ”を加えるツールとして非常に優秀です。

初心者でもすぐに使い始められる設計でありながら、プロの現場でも活躍できるほどのポテンシャルを秘めています。

この記事をきっかけに、ぜひあなたの制作にMRhythmizerを取り入れてみてください。

きっと、今まで以上に音作りが楽しくなるはずです。

価格:$54.00 → $22.00(59%OFF!)

Plugin Boutiqueでの購入手順

特典のもらい方・ポイントの使い方

Plugin Boutiqueで買い物をすると、有料プラグインが1つ無料でもらえます。

無料なので、必ずもらっておきましょう!

※プレゼントされる製品は、月ごとに変わります。

購入するプラグインをカートに入れます。

カートに進んだら「See Gift」をタップし、ほしいプラグインを選びます。

無料で追加されました。

【ポイント利用方法】

Plugin Boutiqueを利用すると貯まる「Virtual Cash(ポイント)」を適用すると、割引されます。

【2/28まで 59%OFF】MeldaProduction「MRhythmizer」通常54ドルがセール価格22ドルに!約4,800円割引SALE

通常価格:$54.00

Plugin Boutiqueでの購入手順

特典のもらい方・ポイントの使い方

Plugin Boutiqueで買い物をすると、有料プラグインが1つ無料でもらえます。

無料なので、必ずもらっておきましょう!

※プレゼントされる製品は、月ごとに変わります。

購入するプラグインをカートに入れます。

カートに進んだら「See Gift」をタップし、ほしいプラグインを選びます。

無料で追加されました。

【ポイント利用方法】

Plugin Boutiqueを利用すると貯まる「Virtual Cash(ポイント)」を適用すると、割引されます。