【3/1まで 40%OFF】McDSP「ML4000 Mastering Limiter Native v7」通常149ドルがセール価格89ドルに!約9,000円割引SALE、HD版は109ドル

>>>ML4000 Mastering Limiter Native v7のセールページ

>>>ML4000 Mastering Limiter HD v7のセールページ

Plugin Boutiqueでの購入手順

特典のもらい方・ポイントの使い方

Plugin Boutiqueで買い物をすると、有料プラグインが1つ無料でもらえます。

無料なので、必ずもらっておきましょう!

※プレゼントされる製品は、月ごとに変わります。

購入するプラグインをカートに入れます。

カートに進んだら「See Gift」をタップし、ほしいプラグインを選びます。

無料で追加されました。

【ポイント利用方法】

Plugin Boutiqueを利用すると貯まる「Virtual Cash(ポイント)」を適用すると、割引されます。

音圧を上げたいけど音が潰れる

プロみたいな仕上がりに届かない

そんな悩みを抱える方にとって、リミッター選びは重要な課題です。

なかでも注目を集めているのが、McDSPのML4000 Mastering Limiter。

この記事では、ML4000の基本機能から実際の使い方、プロの現場での使用例までをわかりやすく解説します。

これを読めば、あなたにとってML4000が必要な一台かどうか、はっきり分かるはずです。

Native版:$149.00 → $89.00(40%OFF!)

HD版:$179.00 → $109.00(39%OFF!)

>>>ML4000 Mastering Limiter Native v7のセールページ

>>>ML4000 Mastering Limiter HD v7のセールページ

Plugin Boutiqueでの購入手順

特典のもらい方・ポイントの使い方

Plugin Boutiqueで買い物をすると、有料プラグインが1つ無料でもらえます。

無料なので、必ずもらっておきましょう!

※プレゼントされる製品は、月ごとに変わります。

購入するプラグインをカートに入れます。

カートに進んだら「See Gift」をタップし、ほしいプラグインを選びます。

無料で追加されました。

【ポイント利用方法】

Plugin Boutiqueを利用すると貯まる「Virtual Cash(ポイント)」を適用すると、割引されます。

McDSP「ML4000 Mastering Limiter」の全貌と基本機能を知る

McDSPが開発したML4000は、音楽制作だけでなく、映像制作やライブ音響の分野でも広く活躍しているマスタリング用プラグインです。

単なるリミッターではなく、マルチバンドダイナミクスと高精度のブリックウォールリミッターが組み合わさっており、音を自然に保ちながらしっかりと音圧を確保できます。

まずはその構成と特徴を見ていきましょう。

ML4000 Mastering Limiterとは何か?

ML4000は、最終段にふさわしい多機能なプラグインです。

2つのモジュール「ML1」と「ML4」によって、細かい音の調整から出力管理までを一手に担います。

用途や目的に応じて使い分けることで、幅広い音源に対応できます。

ML1(リミッター):

ブリックウォール型で、どんなに大きなピークも超えさせないよう処理。

透明感を保ちながら音圧を上げたいときに最適。

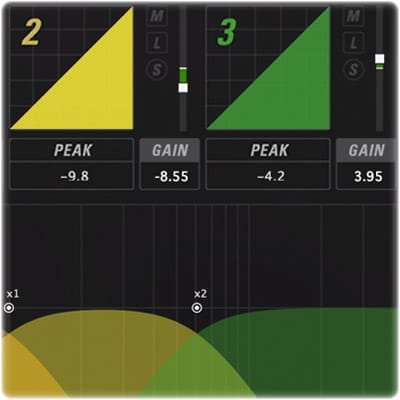

ML4(マルチバンドプロセッサー):

4バンドに分かれた帯域をそれぞれ処理可能。

ゲート、エキスパンダー、コンプレッサーを各帯域で細かく設定できる。

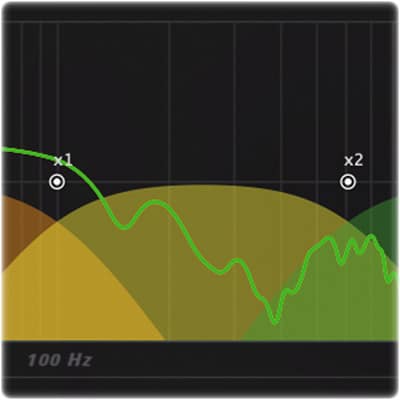

視覚的操作:

リアルタイムアナライザー(RTA)により、音の変化を視覚で確認しながら調整できる。

柔軟な用途:

音楽のミックス・マスタリングだけでなく、セリフや効果音の整音、ライブ音響にも対応。

高解像度処理:

ダブルプレシジョン処理により、音質を損なうことなくダイナミクスをコントロールできる。

ML1とML4の違いと役割を簡単に整理

ML1とML4は機能的に補完しあう関係ですが、目的が異なります。

ML1は最終的な出力レベルの調整に特化し、ML4はその前段階で音を整える役割を担います。

両者をうまく連携させることで、自然で迫力ある音作りが可能になります。

ML1:

出力が一定のレベルを超えないよう制限。

ルックアヘッド方式で事前にピークを察知し、滑らかに制御する。

ML4:

低域・中低域・中高域・高域の4つに分けて、個別にゲートやコンプ処理が可能。

帯域ごとに音の動きを丁寧に整える。

キャラクターモード:

ML1にはいくつかの動作モードがあり、音源に合わせてリミッターの反応の仕方を変えられる。

たとえば、アタック感を強調したり、よりナチュラルに抑えたりする設定が可能。

ニーパラメータ:

リミッターのかかり具合をスムーズに調整できる。

硬い音にしたいのか、滑らかな立ち上がりにしたいのかで使い分ける。

プリセット連携:

ML4側の処理が整っていれば、ML1はほとんど触らずに済むこともある。

セッティングの時短にもつながる。

ML4000はどんな現場で使われているのか?

ML4000はプロフェッショナル向けに設計されているため、非常に幅広い用途で利用されています。

音楽制作に限らず、映像や放送、ライブ現場でも「仕上がりの品質を安定させたい」というニーズに応えています。

スタジオマスタリング:

配信用音源やCD制作で、音圧を最大限に上げつつ、ナチュラルな質感を維持したい場合に最適。

映像編集・ポストプロダクション:

ナレーションやSEの音量を安定させる。

映像作品の仕上げ段階でも使用されている。

ライブ音響(PA):

高速かつ低レイテンシーな処理で、ステージ上の音の暴れを防ぎ、聴きやすい音を保てる。

ラジオや配信:

トークや楽曲が混在する音源でも、一定の音量感を保ちリスナーの疲れを軽減。

ミックスバス:

ミックス段階でも、最終的な音像をイメージしながらML1を軽く使うことで完成形に近づけやすい。

【3/1まで 40%OFF】McDSP「ML4000 Mastering Limiter Native v7」通常149ドルがセール価格89ドルに!約9,000円割引SALE、HD版は109ドル

>>>ML4000 Mastering Limiter Native v7のセールページ

>>>ML4000 Mastering Limiter HD v7のセールページ

Plugin Boutiqueでの購入手順

特典のもらい方・ポイントの使い方

Plugin Boutiqueで買い物をすると、有料プラグインが1つ無料でもらえます。

無料なので、必ずもらっておきましょう!

※プレゼントされる製品は、月ごとに変わります。

購入するプラグインをカートに入れます。

カートに進んだら「See Gift」をタップし、ほしいプラグインを選びます。

無料で追加されました。

【ポイント利用方法】

Plugin Boutiqueを利用すると貯まる「Virtual Cash(ポイント)」を適用すると、割引されます。

McDSP「ML4000 Mastering Limiter」の価格

Native版:$149.00 → $89.00(40%OFF!)

HD版:$179.00 → $109.00(39%OFF!)

>>>ML4000 Mastering Limiter Native v7のセールページ

>>>ML4000 Mastering Limiter HD v7のセールページ

Plugin Boutiqueでの購入手順

特典のもらい方・ポイントの使い方

Plugin Boutiqueで買い物をすると、有料プラグインが1つ無料でもらえます。

無料なので、必ずもらっておきましょう!

※プレゼントされる製品は、月ごとに変わります。

購入するプラグインをカートに入れます。

カートに進んだら「See Gift」をタップし、ほしいプラグインを選びます。

無料で追加されました。

【ポイント利用方法】

Plugin Boutiqueを利用すると貯まる「Virtual Cash(ポイント)」を適用すると、割引されます。

ML4000 Mastering Limiterの使い方:おすすめのセッティング例

ML4000は、ただ機能が豊富なだけではなく、実際の使用感においても高い評価を受けています。

特に「直感的に操作できる」「プリセットの完成度が高い」「音が潰れにくい」といった声が多く、プロだけでなく中級者・初心者にも扱いやすい設計です。

この章では、使い始める際に知っておきたい注意点や、おすすめのセッティング例を紹介します。

初心者がつまずくポイントとその回避法

ML4000は高機能であるがゆえに、初めて使う方には少しハードルが高く感じる場面もあります。

特に「何から触ればいいかわからない」「バンドごとの設定が難しい」といった悩みがよく聞かれます。

ですが、いくつかのコツを押さえておけば、戸惑わずに使いこなすことが可能です。

クロスオーバーの設定ミス:

帯域分けが不適切だと、狙った音に処理がかからず無駄が出る。

基本は低域100Hz、中低域500Hz、中高域3kHz、高域7kHzあたりから始めるとバランスが良い。

ゲートやエキスパンダーの誤用:

設定が厳しすぎると音が途切れて不自然に感じる。

まずはOFFにして、必要な場合だけ弱めに適用するのがコツ。

RTA(リアルタイムアナライザー)の無視:

視覚的に帯域の動きを確認することで、聴覚だけでは判断しづらい細部の調整が可能になる。

全バンドをいきなり触る:

初心者は1〜2バンドだけ触って変化を確認しながら進めると混乱しない。

出力レベルの上げすぎ:

ML1のアウトプットゲインを0.1〜0.3dBにとどめておくことで、不意なクリッピングを回避できる。

音圧を自然に稼ぐセッティング例

音圧を上げたいとき、やみくもにリミッターで潰すのではなく、ML4であらかじめ整えることがポイントです。

帯域ごとに音をコントロールし、最後にML1でリミッターをかけると、自然な仕上がりになります。

低域(~100Hz):

わずかにコンプレッサーをかけて膨らみを抑える。

スレッショルド-20dB、レシオ2:1、アタック30ms程度が目安。

中低域(100~500Hz):

音がこもる要因になるので、必要ならゲートを軽く適用。

ノイズ除去にも効果的。

中高域(500Hz~3kHz):

音の輪郭が出る帯域なのでコンプを軽めに。

アタック早め、リリース長めに設定すると自然な印象になる。

高域(3kHz~):

シャリつきを抑えるため、場合によってはエキスパンダーで整える。

音が細くならないよう注意。

ML1設定:

出力レベルを-0.2dB、キャラクターモードは「Clean」または「Smooth」が初心者にはおすすめ。

ML4000のおすすめプリセットと使い方

ML4000にはプロエンジニアが作成したプリセットが豊富に用意されています。

これらを活用することで、設定の方向性をつかみやすくなり、短時間で理想の音に近づけることができます。

特に初心者は「そのまま使う」のではなく「調整の出発点」としてプリセットを見ると効果的です。

Mastering – Smooth Loud:

音圧を稼ぎつつも、トランジェントを保った自然な仕上がりに。

ポップスやアコースティック系に向いている。

Drums – Tight Punchy:

ドラム素材に最適。

中低域のコンプがしっかり効いてアタックが強調される。

EDMやロックにおすすめ。

Broadcast – Balanced:

トーク中心のコンテンツに最適な設定。

中域の安定感があり、ナレーションが聞きやすくなる。

OTT Expansion:

マルチバンドで大胆なエキスパンド処理を行い、EDM系の過激なダイナミクス表現が可能。

派手な音作りに。

Customプリセット保存:

一度設定を詰めたら、自分用に保存しておくことで、次回以降の作業が格段に効率化される。

多機能性を活かす具体的な操作と設定のコツ

ML4000の魅力は、ただ音を整えるだけでなく、細かい調整を行うことで“音の芯”を保ちながら、意図した方向にサウンドを導ける点にあります。

特にマルチバンド処理、クロスオーバー調整、リアルタイムアナライザー(RTA)の3つを使いこなすことで、サウンドデザインの自由度が一気に広がります。

この章では、それぞれの操作を実用レベルで解説します。

マルチバンドコンプレッサーの使い方を例で学ぶ

ML4のマルチバンド機能は、帯域ごとの音の動きを個別に調整できる非常に強力なツールです。

例えば、ベースのボワつきを抑えながらボーカルの輪郭を保ちたいときや、ドラムの低域を締めたいときに大活躍します。

実際の音源別に、どのように設定を組むと効果的なのかを見ていきましょう。

ボーカル:

中高域(1kHz〜4kHz)をコンプで軽く締めると、刺さりを抑えつつ輪郭が整う。

アタック15ms、リリース100ms、レシオ2:1が目安。

ドラム:

低域(~150Hz)はレシオ3:1程度でコンプレッション。

中高域(3kHz〜)は少し抑えて耳に痛くないバランスに。

ギター:

中域を中心にエキスパンダーでダイナミクスを活かすと、生きたサウンドになる。

リリースはやや長めが自然。

ピアノ:

全体を薄くコンプレッションして、帯域ごとのバランスを整える。

特に中域は強調しすぎない設定が好ましい。

バスミックス:

各バンドの処理を連携させて全体を締める。

マルチバンドリンクをONにすることで過度な偏りを防げる。

クロスオーバーとバンドゲインの設定でEQ的処理を行う

ML4000には明確なEQセクションはありませんが、クロスオーバーとバンドゲインを活用することで、グラフィックEQ的な使い方が可能になります。

これは帯域ごとのアウトプットバランスを整えるのに非常に便利で、音の抜けや太さを自在にコントロールできます。

クロスオーバーポイントの調整:

デフォルトの帯域分けから、使用する音源に応じてポイントをずらすことで、特定の帯域にフォーカスした処理ができる。

バンドゲイン調整:

各帯域の出力レベルを個別に上下できるため、EQのように音の輪郭や厚みを調整できる。

過度な操作は音像の崩れにつながるため注意。

視覚的に判断:

RTA表示を見ながら、エネルギーの集中している帯域を探し、そこを中心に処理するのがポイント。

EQの代用になるシーン:

素材が完成しておりEQを挿す余裕がない場合や、マスタリングの最終段階で微調整したいときに有効。

ミックスの方向性に合わせる:

例えばシンセが多いトラックは高域を持ち上げる、ローファイ系は中域を強調するなど、曲調に応じた補正が可能。

RTAを使って視覚的に設定を調整する方法

ML4000に搭載されているRTA(リアルタイムアナライザー)は、音の変化を耳だけでなく目でも捉えるための便利なツールです。

設定の良し悪しを“見える化”することで、音作りの精度が一段と高まります。

帯域エネルギーの把握:

各バンドのピークや分布が視覚的に表示されるため、どこに処理を加えるべきかが一目でわかる。

設定の過不足をチェック:

強くかけすぎたコンプレッションや不要なブーストを視覚的に発見できる。

耳では気付きにくい微細な調整に役立つ。

モード切替で比較:

入力、出力、ゲインリダクションなど、複数の表示モードを切り替えて効果を確認できる。

設定前後の比較:

プロセッシング前後の波形変化を確認することで、音の質感がどう変わったかを客観的に把握できる。

ミックスの仕上がりチェック:

周波数バランスが偏っていないか、他の楽曲との比較でも有効。

他社製品との比較とML4000の優位性

ML4000は、WavesやFabFilterといった定番ブランドのマスタリング系プラグインと比べても、明確な強みがあります。

特に「音の透明感を損なわずに音圧を上げられる」「複数のダイナミクス処理が一括で行える」「プリセットが優秀で使いやすい」といった点は、ユーザーからも高い評価を得ています。

この章では、代表的な他社製品との違いと、ML4000を選ぶべき理由を整理します。

FabFilterやWavesと比べて何が違う?

音圧を稼ぐプラグインとして人気のあるFabFilter Pro-L2やWaves L2と比較しても、ML4000にはいくつかの独自性があります。

特にML4の存在が大きく、ただリミッターを通すだけでは得られない柔軟な音作りが可能です。

FabFilter Pro-L2との違い:

Pro-L2は高度なメータリングや精緻な操作が魅力。

一方、ML4000はML4による事前の音作りができるため、リミッターだけで解決しようとしない“段階的処理”が強み。

Waves L2との違い:

L2は操作がシンプルで扱いやすいが、処理がやや一括的。

ML4000はマルチバンド処理で帯域別にアプローチできるため、素材に合わせた柔軟な対応が可能。

視覚的インターフェースの比較:

ML4000はRTAやダイナミクスカーブが同時に表示され、直感的な操作が可能。

Pro-L2は詳細な数値管理に優れるが、視覚的にはやや硬派。

用途の幅:

ML4000は放送・ライブ・映像音声処理でも活躍する設計。

多機能であるがゆえに、音楽制作だけにとどまらない柔軟性を持つ。

音のキャラクター:

ML4000は「自然に音圧が上がる」質感。

Pro-L2は「鋭く精密な音」、Waves L2は「パンチ重視」といった印象を持たれやすい。

無料プラグインとの違いは何か?

最近では無料でも高品質なリミッターやコンプレッサーが増えてきました。

ただし、ML4000のような“多機能性”と“安定した音質”を兼ね備えた製品は、やはり有償ならではの魅力があります。

特に音楽の最終段階で妥協したくない方には、明確な差を感じてもらえるはずです。

機能の統合度:

無料プラグインはリミッター単体、コンプ単体など用途が分かれているものが多く、連携に手間がかかる。

ML4000は1つのUIで一貫した処理が可能。

音質の安定性:

無料ツールでも音圧は上げられるが、ピークで歪みやすかったり、音が“詰まる”印象になりがち。

ML4000はスムーズかつ透明感のあるリミッティングが可能。

CPU効率:

無料のものは軽量で使いやすい反面、負荷分散が考慮されていないことも。

ML4000はAppleシリコン最適化済みで高パフォーマンスを維持。

サポート・アップデート:

無料製品は突然配布終了することもあるが、ML4000は継続的なアップデートとサポートが受けられる。

プロ現場での信頼性:

海外の著名エンジニアも愛用しており、現場での採用実績が多数。安心して商業用途に使用できる。

ML4000 Mastering Limiterを最大限活用するために

ML4000は高機能ゆえに、使い方次第で仕上がりのクオリティが大きく変わります。

ただ単にプリセットを当てはめるだけでなく、音源やジャンルに応じた設定の工夫や、他のプラグインとの連携ができれば、作品の完成度は一段と高まります。

この章では、音源別のおすすめセッティングと、他プラグインとの併用テクニックをご紹介します。

音源別おすすめセッティング(ボーカル・ギター・ドラム)

音源ごとに帯域の特性や求められる質感が異なるため、それに応じたML4000の設定が求められます。

各素材の特徴を活かしつつ、ML4とML1を適切に使い分けることで、より洗練されたサウンドに仕上げることができます。

ボーカル:

中高域(2kHz〜5kHz)を軽くコンプレッションして耳障りなピークを抑える。

リリースを少し長めに設定することで、自然な余韻が残る。ML1のキャラクターは「Smooth」推奨。

ギター:

中域(500Hz〜2kHz)にピークが集中するため、エキスパンダーでダイナミクスを保ちながらコンプレッサーで暴れを抑える。

高域はあまり触らずにナチュラルな空気感を活かすのがポイント。

ドラム:

低域(50Hz〜100Hz)はタイトに締める設定が効果的。キックにアタック感を持たせるため、アタック時間は短め。

スネアの中域はコンプで軽く抑えて、パンチ感を強調。

シンセ系:

高域(7kHz〜)に派手さが出がちなので、やや抑えめに設定。

エキスパンダーを使って立体感を残しつつ、全体のバランスを整えると良い。

ミックス全体:

全体を俯瞰して、特定帯域に集中していないかRTAでチェック。

必要に応じてマルチバンドリンクをONにし、極端なバランス崩れを防ぐ。

他プラグインとの併用で相乗効果を出す方法

ML4000は単体でも高性能ですが、他のプラグインと組み合わせることで、さらに緻密な音作りが可能になります。

特にEQやサチュレーターとの相性が良く、用途に応じて順番や目的を明確にすると、狙い通りのサウンドが得られます。

EQ → ML4000(整音の流れ):

先にEQで不要な帯域を削ることで、ML4での処理がより効果的になる。

泥臭い低域や耳に刺さる高域をあらかじめ整理しておくと、リミッターの動作も安定する。

サチュレーター → ML4000(質感づけ):

軽く倍音を加えた後にML4000で整えると、存在感を残しつつ滑らかな音になる。

ドラムやボーカルで特に有効。

ML4000 → リアEQやリバーブ(最終調整):

ML4000の後段で微調整を加えることで、仕上がりの印象をコントロールできる。

リバーブのかかり具合や空間の広がり方に影響が出るため、順番は注意。

バスグループごとの処理:

ドラムバス、ボーカルバス、インストバスなどに個別でML4000を挿すことで、ミックス全体の密度が均一に整い、最終段での処理が楽になる。

マスターチェイン全体で考える:

例:EQ → サチュレーター → ML4000 → リミッター(別)→ リファレンスチェッカーなど。

各プラグインが担う役割を意識して配置することが重要。

Native版とHD版の違い

ML4000には「Native版」と「HD版」の2種類が用意されており、購入時にどちらを選ぶかは使用環境によって大きく異なります。

それぞれの違いを理解することで、無駄なく最適な選択ができます。

Native版:

一般的な音楽制作用DAWユーザーに向けたスタンダード版です。

自宅スタジオやノートPCなど、DSPハードウェアを使わない環境で利用できます。

HD版:

Avid Pro Tools | HDXやHD Native環境など、DSPカードを使用するスタジオ向け。

レイテンシーが極めて少なく、大規模なセッションでも安定した処理が可能です。

具体的な違い:

- 対応環境の違い(Native):

AAX Native、AU、VST3に対応。Logic Pro、Ableton Live、Studio Oneなど一般的なDAWで使用可能。 - 対応環境の違い(HD):

AAX DSPに対応。Pro Tools HDXシステムに最適化されており、リアルタイム性と安定性が求められるスタジオ向け。 - 価格の違い:

HD版のほうが高価。Native版は個人クリエイターや自宅制作向けに手の届きやすい価格設定。 - パフォーマンスの違い:

Native版はPC/MacのCPUで処理を行うため、他のプラグインとの併用で負荷が高くなる可能性あり。HD版はDSPチップで処理されるため、CPU負荷を抑えられる。 - 使用シーン:

Native版は楽曲制作や編集、ミックス作業など汎用的な用途に最適。HD版はテレビ、映画、ライブレコーディングなど大規模プロジェクトに向いている。

どちらを選ぶべきか?

ほとんどのユーザーにはNative版で十分な性能があります。

HD版は、すでにPro Tools HDX環境が整っている場合や、厳密なレイテンシー管理が必要な現場でこそ真価を発揮します。

ML4000 Mastering Limiterのシステム要件と対応環境

ML4000を快適に使用するためには、ご自身のOSやDAW環境が対応しているかを事前に確認することが重要です。

ここでは、Mac・Windowsそれぞれのシステム要件、対応フォーマット、対応DAWなどをわかりやすく整理しました。

対応OS

Mac:

- 対応バージョン:macOS 10.13(High Sierra)以降

- 対応アーキテクチャ:Intel製プロセッサおよび**Apple Silicon(M1/M2)**にネイティブ対応

- macOS 12 Montereyまで公式サポート済

- macOS 10.12(Sierra)は動作する可能性あり。ただし正式サポート外

Windows:

- 対応バージョン:Windows 7 / 8 / 10(すべて64bit版のみ)

対応プラグインフォーマット

ML4000(HDおよびNative版)では、以下のプラグインフォーマットをサポートしています。

- AAX DSP(HD版のみ)

- AAX Native

- Audio Units(AU)

- VST3

※VST2はv7.0以降サポート終了

旧バージョン(v6)までのVSTはアップデート対象外となり、v7インストール時にアンインストールされます。

対応DAW(デジタル・オーディオ・ワークステーション)

以下の主要DAWでML4000が動作確認されています。

- Pro Tools(AAX DSP / Native)

- Logic Pro(AU)

- Cubase(VST3)

- Nuendo(VST3)

- Ableton Live(AU / VST3)

- LUNA

- Reaper

- Studio One

- Sonar など

上記以外にも、AAX / AU / VST3のいずれかに対応していれば基本的に動作します。

特殊環境:VENUEシステム対応

- VENUE S6Lライブコンソールにも対応(HDプラグインのみ)

- 専用インストーラーはMcDSP公式サイトよりダウンロード可能

まとめ:ML4000 Mastering Limiterは音作りの自由度を広げる信頼の一本|DTMプラグインセール

今回の記事では、McDSP「ML4000 Mastering Limiter」の基本構成から使い方、他社製品との比較、さらに音源別のセッティング例まで、実践的な内容を網羅的に解説しました。

以下に、記事の要点をまとめます。

- ML4000はML1とML4の2モジュール構成

出力を守るリミッター(ML1)と、帯域別に処理できるマルチバンド(ML4)を組み合わせた高精度プラグイン。 - 音の透明感と迫力を両立

キャラクターモードやニーパラメータで音の質感を調整できるのが魅力。 - 多様な現場で活用可能

マスタリングはもちろん、映像制作、放送、ライブなどにも対応する柔軟性。 - 初心者でも扱いやすいプリセット搭載

音源別の調整例を活用すれば、センスに頼らず仕上げができる。 - 他社製品や無料ツールとの明確な違いあり

ML4000は多機能かつ安定した処理ができるため、制作の中核として信頼できる。

このように、ML4000はただのリミッターにとどまらず、ミックスやマスタリングにおける「音の仕上げ」を一段階上に引き上げてくれる頼れるツールです。

音圧を上げたいけど音質を損ないたくない

一歩踏み込んだマスタリングをしたい

そんなあなたにこそ、ML4000をぜひ試してみてください。

Native版:$149.00 → $89.00(40%OFF!)

HD版:$179.00 → $109.00(39%OFF!)

>>>ML4000 Mastering Limiter Native v7のセールページ

>>>ML4000 Mastering Limiter HD v7のセールページ

Plugin Boutiqueでの購入手順

特典のもらい方・ポイントの使い方

Plugin Boutiqueで買い物をすると、有料プラグインが1つ無料でもらえます。

無料なので、必ずもらっておきましょう!

※プレゼントされる製品は、月ごとに変わります。

購入するプラグインをカートに入れます。

カートに進んだら「See Gift」をタップし、ほしいプラグインを選びます。

無料で追加されました。

【ポイント利用方法】

Plugin Boutiqueを利用すると貯まる「Virtual Cash(ポイント)」を適用すると、割引されます。

【3/1まで 40%OFF】McDSP「ML4000 Mastering Limiter Native v7」通常149ドルがセール価格89ドルに!約9,000円割引SALE、HD版は109ドル

>>>ML4000 Mastering Limiter Native v7のセールページ

>>>ML4000 Mastering Limiter HD v7のセールページ

Plugin Boutiqueでの購入手順

特典のもらい方・ポイントの使い方

Plugin Boutiqueで買い物をすると、有料プラグインが1つ無料でもらえます。

無料なので、必ずもらっておきましょう!

※プレゼントされる製品は、月ごとに変わります。

購入するプラグインをカートに入れます。

カートに進んだら「See Gift」をタップし、ほしいプラグインを選びます。

無料で追加されました。

【ポイント利用方法】

Plugin Boutiqueを利用すると貯まる「Virtual Cash(ポイント)」を適用すると、割引されます。