【2/17まで 33%OFF】Harrison「Mixbus 11 Pro」通常149.99ドルがセール価格99ドルに!約7,600円割引SALE、通常盤は29ドル

通常価格:$149.99

Plugin Boutiqueでの購入手順

特典のもらい方・ポイントの使い方

Plugin Boutiqueで買い物をすると、有料プラグインが1つ無料でもらえます。

無料なので、必ずもらっておきましょう!

※プレゼントされる製品は、月ごとに変わります。

購入するプラグインをカートに入れます。

カートに進んだら「See Gift」をタップし、ほしいプラグインを選びます。

無料で追加されました。

【ポイント利用方法】

Plugin Boutiqueを利用すると貯まる「Virtual Cash(ポイント)」を適用すると、割引されます。

もっとアナログ感のある音が作れたら…

そんな風に思ったことはありませんか?

多くのDAWは高機能ですが、どこか“デジタルっぽさ”が抜けず、音の深みや立体感に物足りなさを感じることも。

操作性にクセがあったり、音質に不満を感じたりと、「これだ」というソフトに出会えていない人も多いはずです。

この記事では、Mixbus 11の特徴・新機能・他DAWとの違いをわかりやすく解説します。

価格:$149.99 → $99.00(33%OFF!)

Plugin Boutiqueでの購入手順

特典のもらい方・ポイントの使い方

Plugin Boutiqueで買い物をすると、有料プラグインが1つ無料でもらえます。

無料なので、必ずもらっておきましょう!

※プレゼントされる製品は、月ごとに変わります。

購入するプラグインをカートに入れます。

カートに進んだら「See Gift」をタップし、ほしいプラグインを選びます。

無料で追加されました。

【ポイント利用方法】

Plugin Boutiqueを利用すると貯まる「Virtual Cash(ポイント)」を適用すると、割引されます。

Mixbus 11とは?アナログとデジタルの融合DAW

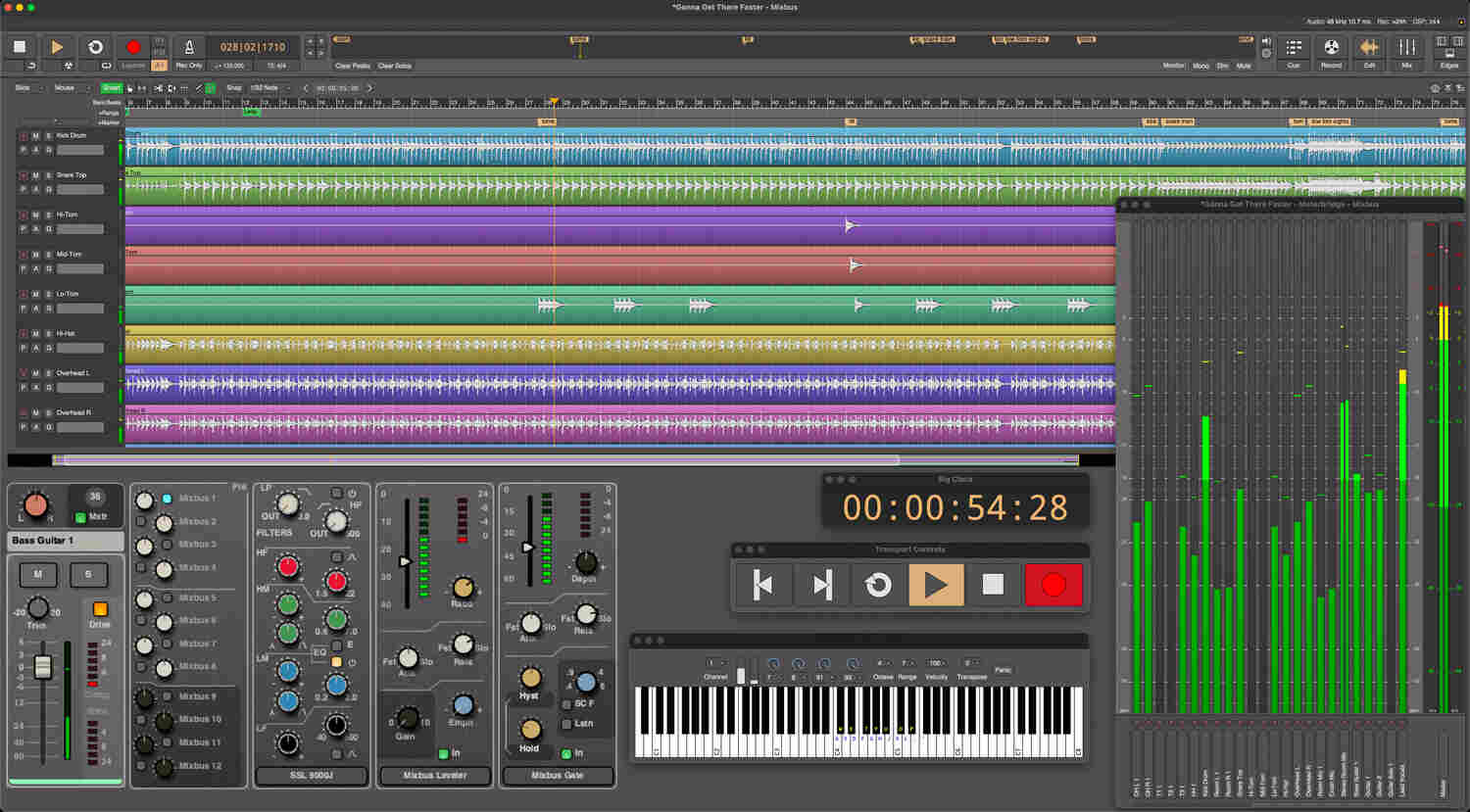

数あるDAWの中でも、Mixbus 11は「アナログらしさ」をデジタルで再現することを重視した、独自路線の音楽制作ソフトです。

開発元のHarrison社は、プロ用アナログミキサーの設計で50年以上の実績があり、そのノウハウをフルに活かした設計が特徴です。

そのため、音質にこだわる人や、アナログ機材の操作感に慣れている人にとって、非常に馴染みやすい構成になっています。

従来のDAWに物足りなさを感じていた方にこそ試してほしいソフトです。

アナログスタイルのミキサー操作:

「ノブ1つで1つの機能」を基本とした設計で、ミックス中に迷いが少なく、直感的に音作りが進められます。

とくにEQやコンプレッサーへのアクセスが早く、画面内での視線移動が少なく済みます。

Harrison 32C EQの全チャンネル搭載:

名機と呼ばれるアナログEQを、すべてのトラックに標準搭載。

中低域のまとまりや高域の抜けの良さなど、音の輪郭を整えやすいです。

ミックスバス(Mixbus)処理の導入:

8つのバスに個別のEQ・コンプ・テープサチュレーションを搭載。

ドラムやボーカルなどをまとめて処理できるため、トラック同士の一体感が生まれます。

アナログ的なサチュレーションの再現:

トラックやバスに通すだけで、わずかに歪みや倍音が加わり、デジタル臭さが軽減されます。

これにより、音に深みや立体感が自然と生まれます。

プロ仕様でありながら導入しやすい価格帯:

高価なDAWが多い中、Mixbus 11は手頃な価格でプロレベルの機能を提供。

とくに音質を重視する個人クリエイターにはコストパフォーマンスの高さが魅力です。

Mixbus 11の基本構成と特徴

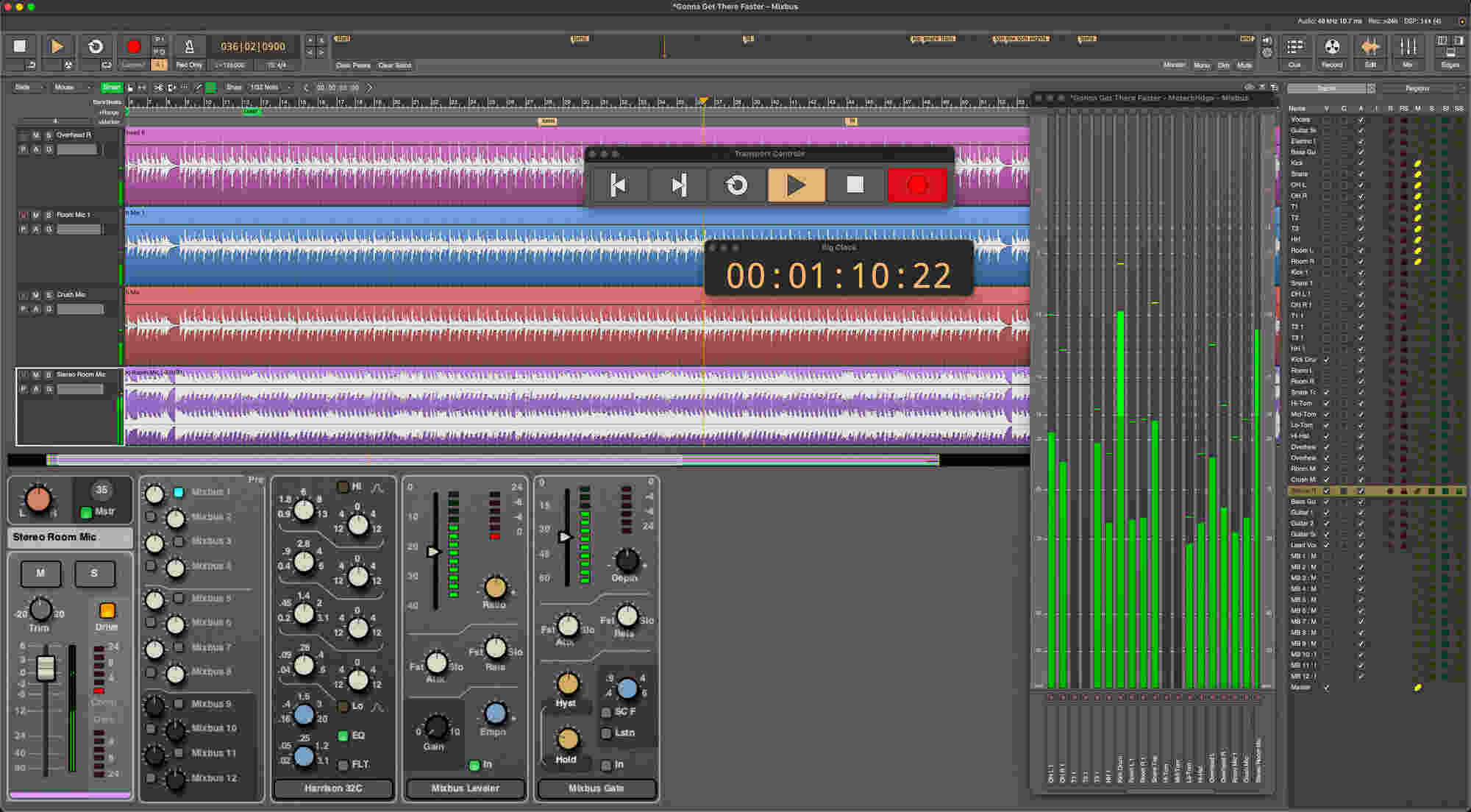

Mixbus 11は、音楽制作のワークフローを効率化するために設計された、総合型のDAWです。

録音から編集、ミキシング、マスタリングまで一貫して対応できる構成を持ちながら、操作画面は直感的でわかりやすく、初心者から上級者まで幅広く使いやすい点が評価されています。

その結果、単なる多機能ではなく、音楽制作に必要な機能だけを的確に使えるバランスの良さが際立っています。

4つの専用ページで作業を分離:

「Cue」「Record」「Edit」「Mix」の4つのモードを搭載。

作業ごとに最適化された画面で、迷わず操作できるのが特長です。

ノブ1機能のミキサー構造:

各チャンネルに必要な操作がすべて視覚的に配置されており、設定の流れが自然に理解できます。

視認性と操作性が高く、ミキシング作業のスピードが上がります。

高性能なリアルタイムアナライザー(RTA):

各チャンネルにRTAを搭載し、視覚的に音のバランスを確認可能。

問題のある帯域を即座に判断して、適切なEQ調整ができます。

Focus Channel機能で即アクセス:

選択したチャンネルのEQ・コンプ・ゲートなどを下部パネルに集約表示。

スクロールせずに必要な調整ができるため、画面が狭い環境でも操作が快適です。

Clip編集とCue再生の統合:

ループ素材やサンプルをタイムラインに配置するだけでなく、Ableton Liveのような即時再生も可能。

そのため、エレクトロ系やポップス制作にも対応しやすい構造になっています。

なぜ「アナログ風サウンド」が注目されているのか?

近年、多くのクリエイターやエンジニアの間で「アナログっぽい音」に対する関心が高まっています。

理由は、デジタル制作が当たり前になった今だからこそ、アナログ機材特有の温かみや自然な倍音、空気感を求める人が増えているためです。

デジタルの正確さだけでは表現しきれない“質感”や“深み”が、アナログの魅力として再評価されています。

自然な倍音成分が生まれる:

アナログ機材特有のわずかな歪みによって、音に厚みや温かみが加わります。

その結果、ボーカルや楽器がより立体的に聞こえる傾向があります。

ミックスにまとまりが出やすい:

アナログ回路を通すことで、各トラックがなじみやすくなります。

ミックス全体に一体感が生まれ、無理なく音が“溶け合う”感覚が得られます。

耳に優しい高音処理ができる:

アナログEQは、高域を持ち上げても耳に刺さりにくく、滑らかな変化が特徴です。

シンバルやボーカルの質感調整において効果を発揮します。

“完成された音”に近づきやすい:

アナログ処理では、音が自然と整って聴こえることが多いため、加工の手数が減ります。

そのため、初心者でも短時間で良い音に仕上げやすくなります。

音楽的な判断がしやすくなる:

整いすぎたデジタル音よりも、アナログ的な“揺らぎ”があることで、感覚的に判断しやすい場面があります。

とくにミックス後半の追い込みで、耳が疲れにくいと感じる人も多いです。

【2/17まで 33%OFF】Harrison「Mixbus 11 Pro」通常149.99ドルがセール価格99ドルに!約7,600円割引SALE、通常盤は29ドル

通常価格:$149.99

Plugin Boutiqueでの購入手順

特典のもらい方・ポイントの使い方

Plugin Boutiqueで買い物をすると、有料プラグインが1つ無料でもらえます。

無料なので、必ずもらっておきましょう!

※プレゼントされる製品は、月ごとに変わります。

購入するプラグインをカートに入れます。

カートに進んだら「See Gift」をタップし、ほしいプラグインを選びます。

無料で追加されました。

【ポイント利用方法】

Plugin Boutiqueを利用すると貯まる「Virtual Cash(ポイント)」を適用すると、割引されます。

Harrison「Mixbus 11」の価格

価格:$149.99 → $99.00(33%OFF!)

Plugin Boutiqueでの購入手順

特典のもらい方・ポイントの使い方

Plugin Boutiqueで買い物をすると、有料プラグインが1つ無料でもらえます。

無料なので、必ずもらっておきましょう!

※プレゼントされる製品は、月ごとに変わります。

購入するプラグインをカートに入れます。

カートに進んだら「See Gift」をタップし、ほしいプラグインを選びます。

無料で追加されました。

【ポイント利用方法】

Plugin Boutiqueを利用すると貯まる「Virtual Cash(ポイント)」を適用すると、割引されます。

Mixbus 11の主な機能と他DAWとの違い

Mixbus 11は、単に「アナログっぽい音が出せるDAW」というだけでなく、音楽制作全体を支える実用的な機能が多数搭載されています。

他の一般的なDAWと比較すると、設計思想やミキシングのアプローチが根本的に異なるため、ワークフローや音の仕上がりにも明確な違いが生まれます。

そのため、機能の豊富さよりも“音作りの質感”や“操作の手応え”を重視する方には、非常にフィットする構成となっています。

アナログミキサー直結のようなミックス設計:

各トラックにEQ・コンプ・ゲートを標準搭載し、視覚的にも実機のような配置。

クリック数を減らし、即座に音作りへ取りかかれる環境が整っています。

Mixbus処理による自然なバスミックス:

トラックをグループ化し、バスごとにアナログ風の処理を施せます。

ドラムバス、ボーカルバスなどを一括で調整できるため、音にまとまりが生まれやすいです。

SSL 9000Jとの連携による2種の音色設計:

Pro版では、Harrison 32CとSSL 9000JのEQ/ダイナミクスを切り替え可能。

音楽のジャンルや狙いたい質感に合わせて柔軟に対応できます。

直感的なUIと4つの作業モード:

「Cue」「Record」「Edit」「Mix」に画面が分かれており、各フェーズで必要な情報だけを表示。

作業に集中できる環境が維持され、迷いが少なくなります。

バーチャル楽器とサンプルの即戦力パック:

Slate DigitalのループやNative Instrumentsなどの音源も含まれる「Creator Pack」を同梱。

DAWを導入してすぐに、曲作りに取りかかれる点は他のソフトと大きく異なります。

Mixbus独自の32C EQとは何か?

Mixbus 11の核ともいえる存在が、「Harrison 32C EQ」です。

これは、1970年代からプロフェッショナルスタジオで使用されてきたHarrison社のアナログ・コンソールに搭載されていた名機をベースに開発されたイコライザーです。

単なる“音を整えるツール”ではなく、音楽的な質感や立体感を加えるためのサウンドデザイン機能として位置づけられています。

その結果、DAW上でアナログEQの操作感と効果をそのまま体験できる数少ない選択肢となっています。

4バンド構成で感覚的な音作りが可能:

低域・中低域・中高域・高域をそれぞれ調整できるシンプルな構成。

「ここをちょっと太く」「ここだけ抜け感を出したい」といった感覚的な操作がしやすいです。

中域の細かな調整に強い設計:

特に音の芯を作る中域にフォーカスした可変幅設計。

ボーカルやギターなど、主役となる音に立体感を与えられます。

アナログ的なカーブと滑らかな変化:

デジタルEQにありがちな「効きすぎ」「不自然な変化」がなく、変化が非常に自然。

耳に優しく、長時間の作業でも疲れにくい特性があります。

各トラックに標準搭載されている:

Mixbus 11では、このEQがすべてのチャンネルに標準装備。

毎回プラグインを挿す手間がなく、即座に音作りを始められます。

他社EQにはない“音楽的なキャラクター”:

単にフラットに補正するのではなく、EQを通すだけで音に厚みや個性が加わります。

とくにアコースティック系やボーカルとの相性が良く、音楽的な仕上がりを後押しします。

SSL 9000Jとの連携で何ができるのか?

Mixbus 11 Proでは、Harrisonの32C EQだけでなく、世界的に有名なSSL(Solid State Logic)9000Jチャンネルストリップも使用できます。

この機能により、Harrisonの「太くて温かい音」とSSLの「タイトでシャープな音」という、まったく異なる2つのアナログコンソールの特性を自由に使い分けることが可能になります。

音楽のジャンルやミックスの方向性によって、EQやダイナミクスのキャラクターを切り替えられる柔軟性は、他のDAWにはない大きな強みです。

2種類のチャンネルストリップをトラック単位で選べる:

各トラックで「Harrison 32C」と「SSL 9000J」を自由に切り替え可能。

ジャンルや楽器に応じたサウンドの最適化がしやすくなります。

SSL特有のパンチ感あるEQとコンプ:

SSL 9000Jは、90年代のポップ・R&B・ヒップホップなどで多用された、タイトでキレのある音作りに強みを持ちます。

とくにリズムトラックやボーカルに使うと、前に出る力強いサウンドに仕上がります。

コンプレッサーとエキスパンダーの精密な制御:

SSLのチャンネルには高性能なダイナミクス機能が備わっており、コンプレッサーとゲートを細かく調整できます。

楽器の輪郭を際立たせたり、不要なノイズをコントロールするのに効果的です。

ミックス全体のキャラクターをコントロールしやすい:

HarrisonとSSL、それぞれのキャラクターを組み合わせることで、サウンド全体のバランスを調整可能。

一つのDAW内で「ウォームさ」と「クリアさ」を両立できるのはMixbus 11 Proならではの魅力です。

操作感はMixbusのUIに完全統合:

SSLの機能はMixbusのミキサー画面にそのまま統合されているため、外部プラグインのような別ウィンドウでの操作は不要です。

その結果、ワークフローを崩さず、直感的なミックスが可能になります。

RTA(リアルタイムアナライザー)の使いどころ

Mixbus 11には、各チャンネルに**RTA(リアルタイムアナライザー)**が標準で搭載されています。

これは、音の周波数バランスを視覚的に確認できるツールで、EQの調整を感覚だけに頼らず、目でも確認しながら進めることができます。

そのため、音作りにまだ自信がない方や、ミックスに行き詰まりを感じている方にとって、強力なサポート機能となります。

周波数帯域の偏りを一目で把握できる:

RTAにより、低域・中域・高域のバランスをリアルタイムで確認できます。

「音がこもっている」「高域がきつい」といった問題の原因を視覚的に発見しやすくなります。

EQ調整の効果がその場で見える:

EQノブを動かすと、RTA上に反映されるため、どの帯域にどの程度の変化を加えたのかが明確になります。

耳と目を両方使って判断できるため、ミスが減ります。

ミックス全体のバランス確認にも有効:

個別トラックだけでなく、ミックスバスやマスターでもRTAが利用できるため、曲全体のバランスをチェック可能。

とくにマスタリング前の音圧や帯域調整の確認に役立ちます。

初心者にとっての“学習ツール”としても使える:

「こういう音はこういう見え方をする」という感覚を、RTAを通じて身につけられます。

その結果、耳が育っていない初心者でも、より正確な判断ができるようになります。

操作はワンクリックでオン・オフ可能:

ミキサー画面からすぐにRTAを表示・非表示にできるため、必要なときだけ活用できます。

作業中の画面を邪魔せず、常にスムーズな操作が可能です。

MIDI編集やアレンジ機能の実力をチェック

Mixbus 11は、オーディオ中心のDAWという印象を持たれがちですが、実はMIDI編集やアレンジ機能も非常に充実しています。

とくにバージョン11からは、Piano Rollの改良やClip機能の強化によって、MIDIを使った制作もスムーズに進められるようになりました。

その結果、バンド系の録音だけでなく、エレクトロ系・ポップス系などの打ち込み制作にも十分対応できる柔軟さを備えています。

専用Piano Rollでの直感的なノート編集:

MIDIリージョンをクリックするだけで、下部にPiano Rollが表示され、即座に編集可能。

ノートの長さ・位置・ベロシティを視覚的に操作できます。

Clip単位での再生・ループ・アレンジが可能:

Ableton Liveのように、Clipを使ったループ再生やリアルタイムアレンジができます。

ライブパフォーマンス的な感覚で曲構成を組み立てられる点が魅力です。

新設計のClip Editorで細かい調整も楽に:

クリップごとにテンポやピッチ、再生設定などを個別に管理できます。

特定の部分だけ変化をつけたい場合に便利です。

キースイッチ・音源パッチの設定がスムーズ:

バーチャルインストゥルメントの音色切り替えや、MIDIパッチの設定が画面内で完結。

複雑なルーティングを組まなくても、多彩な表現が可能になります。

タイミング補正やグルーヴ調整も対応:

クオンタイズやスウィング調整機能も搭載されており、打ち込み感の強い演奏に自然なノリを加えられます。

演奏の粗さを残しつつ、気持ちよく聴こえる仕上がりを目指せます。

Piano Rollの使いやすさと操作感

Mixbus 11では、MIDI編集専用のPiano Rollウィンドウが刷新され、より視覚的で扱いやすい仕様になりました。

これにより、打ち込み作業がより直感的になり、操作に不慣れな人でもスムーズに曲作りを進められるようになっています。

シンプルながら必要な機能はきちんと揃っており、「余計なものがなくてちょうどいい」と感じる人も多いでしょう。

ノートの追加・移動がワンクリックで完了:

ノートを追加したい位置をクリックするだけで入力ができ、ドラッグ操作で長さや位置もすぐに調整できます。

複数選択やコピーも直感的に行えるため、スピード感のある作業が可能です。

ベロシティ調整がグラフィカルでわかりやすい:

ノートの下部に表示されるバーで、音の強さ(ベロシティ)を個別にコントロールできます。

視覚的に強弱のバランスを把握できるので、演奏の表現力が高まります。

画面分割による快適な作業スペース:

Piano Rollは下部パネルとして表示され、必要なときにだけ開くことができます。

そのため、トラック全体の流れを確認しながら編集を進めることができます。

ズーム・スクロールが直感的に操作できる:

ホイールやショートカットキーによって、ノート単位での微調整や全体表示の切り替えが簡単。

細かい編集にも、ざっくりとしたアレンジにも対応しやすい設計です。

分離表示で集中編集も可能:

必要に応じて、Piano Rollを独立したウィンドウとして開くこともできます。

複雑なフレーズや長尺のパートも、ストレスなく編集できます。

Clip EditorとCueモードで何が変わる?

Mixbus 11では、従来のタイムライン編集に加えてClip EditorとCueモードという2つの新しい制作スタイルが導入され、より柔軟でスピーディな音楽制作が可能になりました。

とくにループベースの楽曲やライブパフォーマンス的な構成を行いたい方にとって、これらの機能は非常に強力です。

その結果、録音中心のDAWというイメージから、打ち込みやループ構成にも対応するマルチなDAWへと進化しています。

Clip単位でループ素材を柔軟に操作:

オーディオやMIDI素材を「Clip」として扱い、ループ再生・配置・再構成が可能です。

テンポやキーも自在に変更できるため、アイデア出しがしやすくなります。

Cueモードでリアルタイムの構成変更ができる:

Ableton Liveのように、複数のClipを組み合わせてライブ的に再生可能。

直感的に曲の構成を試したり、ライブ演奏のトリガーにも活用できます。

Clip Editorで細かな調整がスムーズ:

各Clipには再生モード、ピッチ、ストレッチ設定などが個別に用意されています。

素材ごとの特性に合わせた微調整が可能になり、編集の自由度が大幅にアップしています。

MIDIパッチや音源設定もClipごとに指定可能:

たとえば、あるClipにはエレピを、別のClipにはストリングスを、といった指定が個別にできます。

これにより、プリセット的に楽曲の構成を組み立てることが可能になります。

即戦力のループ素材との相性が良い:

同梱のSlate Sounds Starter Packなどのサンプルを活かしやすく、ドラッグ&ドロップでそのまま活用できます。

インスピレーション重視の制作において、作業が滞りにくくなります。

Mixbus 11 Proでできること:上位版の魅力とは

Mixbus 11 Proは、通常版Mixbus 11の機能に加えて、より高度な音響処理や空間表現に対応した上位モデルです。

プロフェッショナルな現場で使えるだけの機能が拡張されており、とくにミキシングやマスタリング工程において、通常版では得られない柔軟さと精度が手に入ります。

そのため、音質をとことん追求したい方や、立体的な音響空間を作品に取り入れたい方には、Pro版の導入が強くおすすめされます。

SSL 9000Jチャンネルストリップを全トラックで利用可能:

音のキレやタイトさを演出できるSSL独自のEQ・コンプレッサー・ゲートを使用できます。

ジャンルに応じてHarrison 32Cとの切り替えが可能です。

Dolby Atmosに対応した立体音響ミキシングが可能:

7.1.4chスピーカーやヘッドホンによるバイノーラルレンダリングに対応。

映画・ゲーム・配信サービス向けの3Dオーディオ制作が実現できます。

Immersive Pannerによる空間配置の自由度が高い:

各トラックを仮想空間内に自在に配置でき、音の動きや位置感をコントロールできます。

従来のステレオミックスでは得られない臨場感を演出できます。

ADMファイルのエクスポートに対応:

Dolby Atmos形式での書き出し(ADM BWF)が可能なため、Apple Musicなどのプラットフォームへの対応もスムーズ。

納品フォーマットとしての信頼性が高まります。

プロ仕様の制作環境を一括で構築できる:

Mixbus 11 Proは、ミキサー設計から空間表現までを1つのDAW内で完結させることができるため、複数のツールを組み合わせる必要がありません。

その結果、制作から納品までの流れが効率化されます。

Dolby Atmos対応でどこまでできる?

Mixbus 11 Proは、DAWの中でも珍しくDolby Atmosによる立体音響ミキシングに対応しており、音楽や映像作品に“空間的な広がり”を加えたい人にとって理想的な選択肢となっています。

これまで別途プラグインや外部ツールが必要だった立体音響制作が、Mixbus 11 Proならすべて1つの環境内で完結します。

その結果、作品の表現力を高めたい人や、Apple Musicなどの3D音響対応プラットフォームへ作品を展開したい人には大きなメリットがあります。

専用のImmersive Pannerで立体的な定位を設定できる:

各トラックを仮想空間内に配置し、左右・上下・奥行き方向への音の動きを直感的にコントロールできます。

7.1.4chのスピーカー配置に対応:

Dolby Atmosの基準に準拠したスピーカー構成でモニタリングでき、映画・ゲーム音響レベルの制作が可能になります。

バイノーラルレンダリングでヘッドホンでも立体音響を体感:

専用のレンダラーによって、通常のステレオヘッドホンでも3D的な広がりを再現できるため、専用機材がなくても制作環境を構築できます。

Dolby公式フォーマット(ADM BWF)で書き出し可能:

Atmos対応ストリーミングサービス向けに、正式なマスターファイルとして書き出すことができ、業務利用にも対応しています。

空間系オートメーションにも対応:

トラックの移動やパンニングにオートメーションをかけることで、音を「動かす」演出が可能。

とくに映画音楽やアンビエント作品で効果を発揮します。

32CとSSLを切り替え可能な意味とは

Mixbus 11 Proの大きな特長のひとつが、Harrison 32CとSSL 9000Jの2種類のチャンネルストリップをトラック単位で自由に切り替えられることです。

この機能は、単に「音が変わる」というだけではなく、制作スタイルや音楽ジャンルに応じて、音作りの戦略そのものを柔軟に調整できるという点で、非常に実用的かつクリエイティブな選択肢になります。

その結果、プロの現場でも採用されるような多彩なミックス展開が、1つのDAW内で実現できるのです。

トラックごとにEQやダイナミクスの特性を変えられる:

たとえば、ボーカルには32Cの温かみを、ドラムにはSSLのパンチ感を、というように、役割に応じて適切な質感を与えることができます。

楽曲ジャンルに最適化した音作りがしやすくなる:

ジャズやアコースティック系には32C、エレクトロやロックにはSSLなど、ジャンルごとに求められる音のキャラクターに合わせた対応が可能です。

制作途中で方針を変更しても柔軟に対応可能:

ミックスの仕上がりが想像と違ったときに、EQやコンプのキャラクターをガラッと変えられるため、やり直しではなく“方向転換”ができます。

HarrisonとSSLの音作りの美学を1つのセッションで体験できる:

どちらも歴史的に評価の高いアナログコンソールであり、両方の音質思想をミックスに活かせるのは、Mixbus 11 Pro独自の価値です。

外部プラグイン不要で統一された操作性を保てる:

切り替えはミキサー内で完結し、どちらを選んでも同じインターフェース内で作業できます。

そのため、操作感を損なうことなく、音だけを変化させることが可能です。

インストゥルメント・プラグインの充実度

Mixbus 11は、アナログ風の音作りに特化したDAWという印象を持たれがちですが、実はバーチャルインストゥルメントやサンプル素材の提供にも力を入れています。

標準搭載されている音源に加え、有名プラグインメーカーと連携した「即戦力の音」が多数用意されているため、曲作りの最初から完成まで一貫して対応できます。

そのため、ミックスだけでなく、作曲・アレンジの段階からMixbus 11を中心に制作を進めることが十分に可能です。

Slate Sounds Starter Packで曲の土台がすぐ作れる:

100以上のループやサンプルを収録しており、ドラム、ベース、ギター、ボーカルなどが高音質で用意されています。

ジャンルを問わず“とりあえず鳴らしてみる”ところから制作を始めやすい構成です。

Harrison Creator Packで有名メーカーの音源を追加:

LoopCloud、AAS、Native Instruments、IK Multimediaなどのコンテンツがバンドルされており、即戦力のソフト音源が多数使えます。

ジェネラルMIDI対応の汎用音源も内蔵:

ACE Fluid SynthやAVL Drumkitsなど、基本的な音色を網羅するバーチャルインストゥルメントも搭載済み。

シンプルな作曲や仮アレンジにも十分対応できます。

音源のプリセット管理がしやすい構成:

音色選択やパッチ変更がトラックパネルからすぐ行え、複雑な設定をせずにすぐ演奏が可能。

初めて使う音源でも迷いが少ない設計です。

プラグインスキャンとタグ管理で拡張性も確保:

外部VSTやAudio Unitにも対応しており、自分の持っているソフト音源をすぐに導入可能。

お気に入りやカテゴリごとに管理できるため、後から追加する音源も整理しやすくなっています。

Slate Sounds Starter Packの中身は?

Mixbus 11に同梱されているSlate Sounds Starter Packは、楽曲制作の初期段階からインスピレーションを得られるように厳選された、即戦力のサウンド素材が詰まったパッケージです。

特にこれから作曲を始めたい人や、アイデア出しの段階で悩みやすい人にとって、このパックは非常に心強い味方となります。

そのおかげで、何もない状態からでも、短時間で「曲の骨格」を組み立てることが可能になります。

ドラムループ(グルーヴ感の土台作りに最適):

ジャンルを問わず使えるビートが多数収録されており、テンポも幅広く対応。

エレクトロ・ヒップホップ・ポップ系など、現代的な質感が中心です。

ベースループ(低域の安定感を提供):

ドラムとの組み合わせですぐにノリを作れる、シンプルかつ芯のあるラインが収録。

シンセ系からアコースティック風までバリエーションがあります。

ギターリフ・アルペジオ(メロディのきっかけに):

コード進行の土台や雰囲気作りに便利なフレーズが複数収録。

加工しやすいクリアな録音がされているため、他トラックとのなじみも良好です。

キーボード&シンセ素材(和音・背景作りに強い):

パッド系、エレピ、リードシンセなど、空間を広げるための音が充実。

楽曲のジャンルに応じて役割を変えやすい素材が揃っています。

ボーカルサンプル(アクセントや構成のヒントに):

ショートフレーズやワンショットなど、挿し込むだけで楽曲に展開を加えられる素材も用意。

ボーカル付きデモのモックアップ制作にも便利です。

Harrison Creator Packとは何が含まれるのか

Mixbus 11にバンドルされているHarrison Creator Packは、ただの「おまけ」ではありません。

作曲からアレンジ、ミックス、マスタリングまで、音楽制作の全工程をサポートするために厳選された有名ブランドのソフト音源・エフェクト・サンプル集をまとめて収録した、極めて実用的なバンドルです。

その結果、Mixbus 11をインストールしたその日から、本格的な音楽制作を始められる環境が整います。

| 内容カテゴリ | 含まれる主なツール・音源 | 特徴・用途例 |

|---|---|---|

| ソフト音源 | AAS、Native Instruments、IK Multimedia など | シンセ、ピアノ、ベース、ドラムなど即戦力の音源が揃い、ジャンル問わず活用可能 |

| ループ&サンプル素材 | Loopcloud コレクション | ドラム、ベース、FX、ボーカルなどジャンル別に分類されており、制作の起点に使える |

| エフェクト・プラグイン | Harrison XTシリーズ、Slate Digital など | EQ、コンプ、ディレイ、リバーブなどを高品質で利用可能 |

| MIDIサポート素材 | パターン・コード進行テンプレート | 伴奏や構成のアイデア出しに活用でき、初心者の作曲支援にも有効 |

| プロジェクトテンプレート | Harrison推奨のミックス構成 | トラック構成やルーティングが事前に整備され、すぐに作業に取りかかれる |

このパックは、単に「素材が多い」というだけでなく、実際のプロ現場で即使えるレベルの内容が揃っているのが大きな魅力です。

特に、外部プラグインに頼らなくても一通りの制作が可能になる点は、Mixbus 11の高い完成度を裏付けています。

初心者でも安心?Mixbus 11の学び方と導入方法

Mixbus 11はプロ仕様のDAWでありながら、初めてのDAWとしても扱いやすい構成が魅力です。

特に「何をどこで操作すればいいのか」が視覚的に整理されており、機能が複雑すぎて迷ってしまうことが少ない設計になっています。

そのため、DAWに初めて触れる方でも、基本操作さえ押さえれば、自然と音楽制作の流れをつかむことができます。

画面構成が作業内容ごとに分かれていて理解しやすい:

「Cue」「Record」「Edit」「Mix」の4画面に明確に役割が分かれているため、今どの作業をしているのかがひと目でわかります。

ノブ1つ=1機能のわかりやすい操作感:

各ミキサーのノブやフェーダーは、特定の機能に直結しており、複雑な設定メニューを開かなくても基本的なミックス操作が可能です。

公式マニュアルが充実(英語/一部自動翻訳対応):

Harrison公式サイトでは、全機能を解説したオンラインマニュアルが公開されており、導入から実践まで段階的に学べます。

チュートリアル動画やユーザーガイドが公開されている:

公式YouTubeチャンネルやブログ、提携レビューサイトで日本語の解説も一部入手可能です。視覚的に理解しやすいので学習のハードルが下がります。

導入直後から使えるテンプレートが用意されている:

ミックス済みのサンプルプロジェクトや、初期設定が整ったセッションテンプレートが収録されており、実際の曲制作を模倣しながら学ぶことができます。

導入時の初期設定と立ち上げ手順

Mixbus 11はインストール直後でも基本的な環境は整っていますが、音が出る状態にするまでにはいくつかの初期設定が必要です。

とくにオーディオインターフェースやMIDI機器を使う場合、最初に接続・設定をしておくことで、トラブルを避けながらスムーズに制作を始めることができます。

以下に、導入から最初の起動までにやっておくべきステップをまとめました。

OSに合わせたインストーラーをダウンロード:

公式サイトの「Downloads」ページから、使用しているOSに対応したインストーラーを選びます。

Windows・macOS・Linuxにそれぞれ対応しています。

ソフトをインストールして起動:

インストール完了後、アプリケーションを起動すると、ライセンス認証画面が表示されます。

メールで届いたトークンコードを入力し、認証を行います。

オーディオインターフェースの設定:

初回起動時に「Audio/MIDI Setup」画面が表示されるので、使用するオーディオインターフェースを選択します。

ASIO(Windows)やCoreAudio(macOS)など、安定したドライバを使用してください。

MIDIデバイスがある場合は接続を確認:

MIDIキーボードなどを使用する場合は、同じく「Audio/MIDI Setup」内で認識されているかを確認します。

接続済みのデバイスはすぐに利用可能になります。

新規セッションを作成して開始:

設定が完了したら、「New Session」をクリックし、新しいプロジェクトを作成します。

テンプレートや保存場所もこの時に選択できます。

Mixbus 11の使い方:使いこなすための学習リソース

Mixbus 11はプロ志向のDAWではありますが、操作に慣れるまでの学習サポートも充実しており、初心者から中級者まで段階的にスキルアップできる環境が整っています。

機能を深く知ることで、Mixbusの持つ「音作りの強さ」を最大限に活かすことができるようになります。

ここでは、Mixbus 11を効率よく学ぶために役立つリソースをご紹介します。

公式オンラインマニュアル(英語):

Harrisonの公式サイトで提供されている詳細なマニュアルは、すべてWeb上で閲覧可能です。

機能別に整理されているため、わからないところをピンポイントで調べるのに便利です。

YouTubeのチュートリアル動画:

「Mixbus 11 tutorial」「Harrison Mixbus Getting Started」などで検索すると、公式や海外ユーザーによる実践的な操作解説動画が多数見つかります。

実際の画面を見ながら学べるため、初めてでも理解しやすいです。

Mixbusユーザーコミュニティ・フォーラム:

Harrisonの公式フォーラムや、Facebookグループなどで、他のユーザーと情報交換が可能です。

実際に困ったときの質問や、使い方のヒントが得られる場として活用できます。

有志による日本語解説ブログ・記事:

日本語での公式情報は少なめですが、有志のユーザーが使い方を解説しているブログやレビュー記事も存在します。

初期設定やミックスのコツなど、ローカルな情報が手に入る場合があります。

プリセット付きプロジェクトの活用:

Mixbusにはあらかじめ用意されたセッションテンプレートや、バランス調整済みのプロジェクトが含まれているため、これを開いて真似することでミキシングの流れを自然に学べます。

Mixbus 11はどんな人に向いているのか?

Mixbus 11は、一般的なDAWとは設計思想が異なり、アナログコンソールのサウンドや操作感を求めるユーザーに特化したDAWです。

そのため、すべての人に合うわけではありませんが、求める方向性が明確な人にとっては、他にはない唯一無二の選択肢となります。

特に「音質」と「ミックスの感覚的な操作」を重視する方には、理想的な制作環境を提供してくれます。

アナログ機材の音や操作に親しんでいる人:

フェーダーやノブを「手で触る感覚」で使いたい人にとって、MixbusのUIは非常に直感的で馴染みやすい構成です。

EQやコンプを感覚で使いたい人:

複雑な数値設定よりも、耳で確認しながら“いい感じ”に仕上げたい方に向いています。

32C EQやSSL 9000Jなどの特徴的なサウンドは、感覚的な操作にマッチします。

音のまとまりや奥行きを重視する人:

ミックス時に“音がバラバラに感じる”という悩みを持つ人には、Mixbusのバス処理やサチュレーションが強力な武器になります。

外部プラグインに頼りすぎず作業を完結させたい人:

標準搭載のEQ・コンプ・アナライザー・バーチャル音源などで完結するため、セットアップに時間をかけず、制作に集中できます。

制作の過程で迷うことを減らしたい人:

機能が多すぎてどこから手をつけていいかわからない…という経験がある方には、Mixbusのシンプルで明確な設計が安心感を与えてくれます。

他DAWとの比較から見えるユーザー像

Mixbus 11は、CubaseやLogic Pro、Ableton LiveなどのメジャーなDAWとは明確に違う設計思想を持っています。

その違いは単なる機能差ではなく、「どんな音を作りたいのか」「どんな制作スタイルを重視するか」といった、制作に対する考え方に深く関わっています。

ここでは、他DAWと比較することで、Mixbus 11がどんなタイプのユーザーに向いているのかを整理します。

Ableton Liveとの比較:即興性 vs 音の質感

Abletonはリアルタイム性とライブ性に優れており、エレクトロ系の即興制作に強みがあります。

一方Mixbus 11は、ライブ演奏よりも「じっくり作り込む音の質感」を重視する人に向いています。

Cubaseとの比較:多機能性 vs シンプルなミックス構造

Cubaseは膨大な機能と柔軟なカスタマイズ性が魅力ですが、初学者にはやや複雑になりがちです。

Mixbus 11は、アナログミキサー風の設計で、ミックスに集中しやすい環境を提供します。

Logic Proとの比較:作曲支援 vs ミックス重視

Logicは作曲ツールが非常に充実しており、打ち込みやコード進行の自動生成などに強みがあります。

一方Mixbusは、録音やミックスに重点を置いており、音の仕上がりを重視する人にマッチします。

Studio Oneとの比較:近代的UI vs コンソール的UI

Studio OneはDAWとしての完成度が高く、モダンな操作性が魅力です。

対してMixbusは、操作よりも音の流れ(シグナルフロー)に沿ったアナログ感覚を大事にしています。

まとめ:Mixbus 11が向いているのはこんな人

- とにかく“音が良い”ミックスを目指したい

- 機能の多さよりも音の本質を重視したい

- DAWに触る時間を“作業”でなく“音作り”に使いたい

実際の制作フローで見る向き不向き

どんなに優れたDAWでも、すべての人にとって最適とは限りません。

Mixbus 11にも得意・不得意がありますが、それは裏を返せば**「この作業にはとことん強い」DAW**とも言えます。

ここでは、音楽制作の流れに沿って、Mixbus 11が向いている場面と、他のDAWのほうが適している可能性がある場面を具体的に整理していきます。

向いている場面

録音~ミックス中心の制作:

アナログ機材由来のサチュレーションやバス処理によって、自然なまとまりと深みを持つサウンドに仕上がりやすいです。

バンド録音やボーカル収録など、実音を扱う作業に強さを発揮します。

音質と質感にこだわるミックス作業:

各チャンネルに搭載された32C EQとSSL 9000Jを使い分けることで、繊細な音の彫刻が可能です。

「クリアで力強い」だけでなく、「温かくてなじみやすい」音も作れます。

アウトボードに近い操作感を重視する場合:

ノブ1つ=1機能という設計思想は、ミックスに集中しやすく、思考を遮らない作業ができます。

デジタルの“編集っぽさ”を感じにくいのも特徴です。

不得意な場面

打ち込み主体のポップスやEDM制作:

Piano Rollやクリップ機能は充実していますが、Ableton LiveやFL Studioのようなリアルタイム性や演出力はやや劣ります。

自動化・AI支援ツールへの依存が強い場合:

コード補完やメロディ生成、アレンジ支援といった機能はほとんど搭載されていません。

そのため、作曲支援をメインにしたい方には不向きです。

派手なルックや最新UIを重視する場合:

Mixbusはあくまで「音の良さ」を重視したUI設計のため、他のモダンなDAWと比べてビジュアル的な派手さや洗練さは控えめです。

対応OS・必要スペック一覧

Mixbus 11は、Windows・macOS・Linuxの主要な3つのOSに対応しており、幅広い制作環境で導入できます。

ただし、機能をフルに活用するにはそれなりの処理能力が必要になるため、使用する機能やプロジェクトの規模に応じて、事前にハードウェアの要件を確認しておくことが重要です。

とくにMixbus 11 ProでDolby Atmosや高負荷のプラグインを使用する場合は、推奨スペックを満たす構成が安心です。

| 項目 | 最低要件 | 推奨環境 |

|---|---|---|

| OS | Windows 7以降(64bit) macOS 10.10以降(Intel / Apple Silicon) Linux(Ubuntu等) | Windows 10/11(64bit) macOS 12以降(M1/M2/M3/M4対応) 安定したLinuxディストリビューション |

| CPU | デュアルコアプロセッサ | クアッドコア以上(Intel i5/i7、Apple Mシリーズ) |

| メモリ(RAM) | 4GB以上 | 8GB以上(複数トラックや高負荷処理時は16GB推奨) |

| ストレージ | 1GB以上の空き容量(インストール用) | SSD推奨(プロジェクトやサンプルの読み込み速度向上) |

| オーディオデバイス | ASIO、CoreAudio、ALSAなどに対応したインターフェース | 専用のオーディオインターフェース使用で安定性向上 |

| グラフィック | 通常のオンボードGPUで動作可能 | 解像度1920×1080以上を推奨(UIの快適操作のため) |

特にApple Silicon対応については、Mixbus 11はネイティブで最適化されているため、M1〜M4搭載のMacでは非常に軽快に動作します。

Windowsユーザーも、ASIOドライバを備えたインターフェースを使うことで、安定性が大きく向上します。

まとめ:Mixbus 11で広がる“音作り中心”の制作体験|Harrison「Mixbus 11」スタジオグレードのマルチトラック録音・編集ツール、直感的なアレンジメント機能、高品質バーチャル・インストゥルメント!アナログコンソールにインスパイアされた進化系DAW|DTMプラグインセール

今回の記事では、Mixbus 11の魅力や特徴を幅広くご紹介しました。

以下に要点をまとめます。

- アナログコンソールに着想を得た独自のミキサー設計

- SSL 9000Jと32Cの切り替えによる柔軟な音作り

- Dolby Atmos対応による立体音響ミキシング

- Clip EditorやCueモードでの現代的な制作スタイル

- Pro版の強化機能でハイレベルな仕上がりも可能

- 豊富なバーチャルインストゥルメントと素材パック

- 初心者でも学びやすいチュートリアル・ガイドが充実

- 導入時の設定やライセンス管理もシンプルに構築可能

Mixbus 11は、「音作りそのものを楽しみたい人」にぴったりのDAWです。

機能の多さや目新しさよりも、「音の芯」や「ミックスの手触り」にこだわりたい人にとって、ほかのDAWでは味わえない制作体験を提供してくれます。

この記事を参考に、あなたにとって最適なDAW選びの一助となれば幸いです。

気になる方はぜひ、無料体験版からその“音の手応え”を体感してみてください。

価格:$149.99 → $99.00(33%OFF!)

Plugin Boutiqueでの購入手順

特典のもらい方・ポイントの使い方

Plugin Boutiqueで買い物をすると、有料プラグインが1つ無料でもらえます。

無料なので、必ずもらっておきましょう!

※プレゼントされる製品は、月ごとに変わります。

購入するプラグインをカートに入れます。

カートに進んだら「See Gift」をタップし、ほしいプラグインを選びます。

無料で追加されました。

【ポイント利用方法】

Plugin Boutiqueを利用すると貯まる「Virtual Cash(ポイント)」を適用すると、割引されます。

【2/17まで 33%OFF】Harrison「Mixbus 11 Pro」通常149.99ドルがセール価格99ドルに!約7,600円割引SALE、通常盤は29ドル

通常価格:$149.99

Plugin Boutiqueでの購入手順

特典のもらい方・ポイントの使い方

Plugin Boutiqueで買い物をすると、有料プラグインが1つ無料でもらえます。

無料なので、必ずもらっておきましょう!

※プレゼントされる製品は、月ごとに変わります。

購入するプラグインをカートに入れます。

カートに進んだら「See Gift」をタップし、ほしいプラグインを選びます。

無料で追加されました。

【ポイント利用方法】

Plugin Boutiqueを利用すると貯まる「Virtual Cash(ポイント)」を適用すると、割引されます。