【当ブログ限定クーポン】

W. A. Production公式ページで全ての製品に利用できる「当ブログ限定10%OFFクーポン」を配布します!

この記事のURLから公式ページに行き、ご利用ください!

クーポンコードは↓

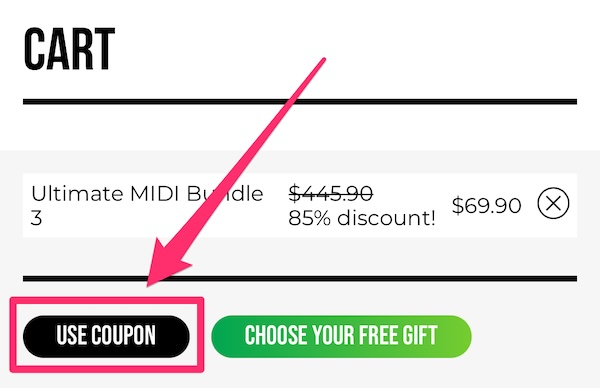

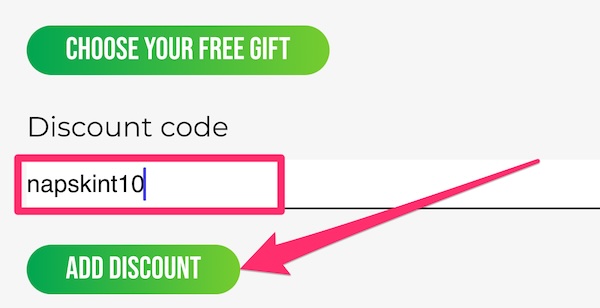

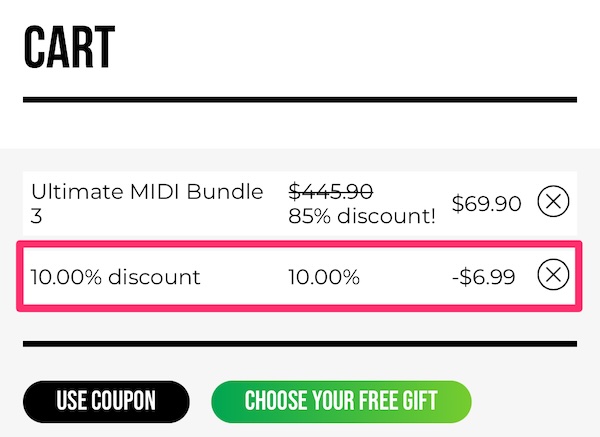

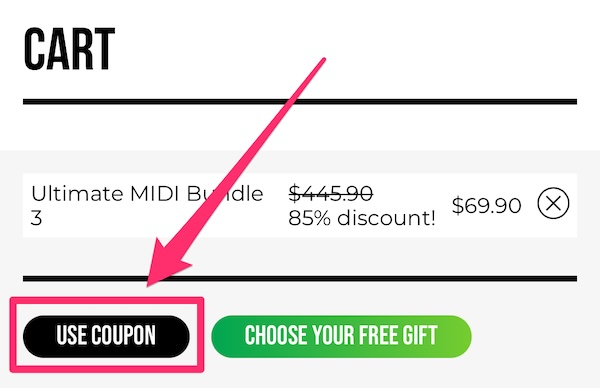

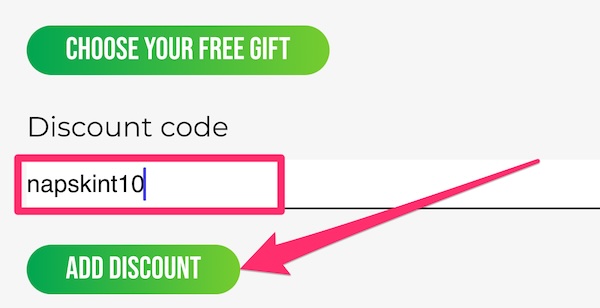

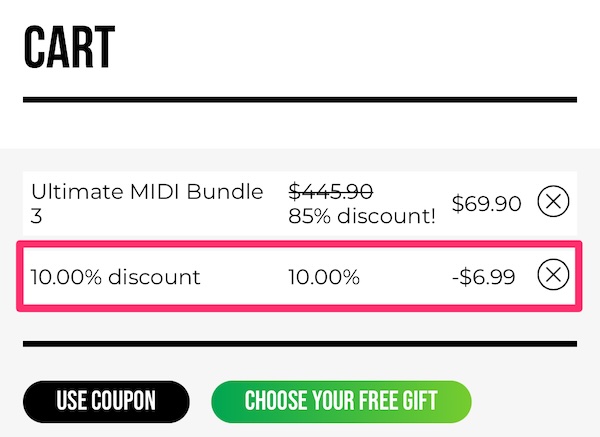

クーポンの使い方

カート内の「USE COUPON」から、クーポンコード(napskint10)を貼りつけ「ADD DISCOUNT」をタップすると

10%OFFが適用されます!

※クーポンコードの入力画面が見当たらない場合は、一度戻ってから再度カートを開いてください

音がバラついてまとまらない

トーンやパンチ感に一貫性がない

そんな悩みを抱えていませんか?

何時間もトラックを調整しても、なかなか“完成形”に近づかない…それは最初の一手を間違えているからかもしれません。

ジャンルを問わず、音のまとまり・深み・パンチ感を一括で仕上げることができ、後工程のやり直しが激減します。

この記事では、MixBossの機能から活用法までを詳しく解説します。

「早く上手く仕上げたい」と感じているなら、MixBossはまさにその近道です。

MixBossとは?プロの現場で活きる全体最適のミキシングプラグイン

「音がバラついている」「まとまりがない」など、ミックスの初期段階で方向性に迷ってしまう──そんな悩みを抱える人は少なくありません。

MixBossは、ミックス全体を最初に整えるためのツールで、トップダウンミキシングという考え方に基づいて設計されています。

MixBusに挿してすぐに音の骨格を決めることで、細かな修正の必要が減り、作業効率と音の完成度が大きく向上します。

トップダウンミキシング対応:

トラックをいじる前にMixBusで全体を整える発想に最適化された設計。

プロ品質の処理:

マスタリングに使えるレベルのコンプレッションやEQ処理を、ミックス段階で先取りできる。

全体像の明確化:

音の方向性を早い段階で固められるので、迷いなくミックスを進行できる。

操作が直感的:

複雑な設定を必要とせず、ノブ操作で音の質感を即座に変えられる。

修正作業の激減:

最初に全体を整えることで、後からのEQやリミッター調整が最小限で済む。

MixBossでできることとは?基本機能を一覧で解説

MixBossは、ミックスの「骨格」となる部分を一括で整えるために、複数の機能を1つに統合したミックスバス専用のプラグインです。

エンジニアEmrah Celik監修のもと開発されており、ミックス作業を合理化しながら音楽的な一体感を引き出す設計になっています。

操作はシンプルですが、搭載されている機能はかなり実践的。ここでは、MixBossでできる主要な処理を紹介します。

CONTROL(マルチバンドコンプレッサー):

低域・中域・高域に分かれたゲインリダクションを視覚化しながら、全体の音圧と一体感を調整可能。

フェーズを保ったまま自然に音をまとめる。

ENHANCE(音像補強):

3種類のキャラクターモード「COLOR」「DEPTH」「WIDE」を個別または組み合わせて使用し、ミックスに厚みや広がり、奥行きを加える。

BALANCE(スペクトルバランサー):

数千のヒット曲から導き出されたノイズプロファイルを参照し、自動的にミックスのトーンバランスを整える機能。

使いすぎず軽くかけるのがコツ。

PUSH EQ(選択的なトーンシェイプ):

指定した周波数帯をコンプレッサーやバランス処理の前段または後段に送ることで、狙ったトーン感を作りやすくする。

POST/ PREを切り替えて調整可能。

LIMITER(ミックスバス用リミッター):

最終段でミックスの音圧を上げ、クリッピングを防止しつつ、マスタリングに近い状態を事前に確認可能。

必要に応じてOFFにもできる。

MONITORING(再生環境シミュレーション):

グロットボックス、車内、スマートフォン、モノラルなど、さまざまな環境での再生を疑似体験できる。

ミックスの翻訳性チェックに最適。

MIXノブ(パラレル処理):

全体の処理が強すぎると感じた場合に、原音と処理後をブレンドして自然な効果に仕上げられる。

特にコンプレッション処理との相性が良い。

PRESETS:

ジャンル別に最適化されたプリセットが豊富に用意されており、初心者でもすぐに効果を実感できる設定から始められる。

他のマスタリング系プラグインとの決定的な違い

MixBossはマスタリング用途にも対応できる高品質な処理を搭載していますが、いわゆる“マスタリング専用プラグイン”とは明確に異なる立ち位置にあります。

最大の違いは、「Mixの最初に使う前提で設計されている」という点です。

音の最終仕上げではなく、ミックスの方向性を決定づける“スタート地点”に配置することで、作業全体の効率とクオリティを高めます。マスタリング系ツールとの主な違いは以下のとおりです。

トップダウン設計:

マスタリング用プラグインが最終段に使われるのに対し、MixBossはミックスのスタート段階で使用することで方向性を固める。

一体型UIとシンプル操作:

EQ、コンプ、サチュレーションなどを個別に操作せず、全体を1つの画面で完結できる設計。そのため、初心者でも迷わず使える。

リアルタイムモニタリング機能:

スマホ・車・モノラルなどの環境チェック機能が標準搭載。多くのマスタリングツールでは別ツールが必要になる部分をMixBossだけで済ませられる。

ジャンル適応力:

EDM、ロック、ポップなど幅広いジャンルに合わせたプリセットがあるため、特定の用途に偏らず柔軟に対応できる。

処理の“入口”に使うことで失敗を防ぐ:

Mixの終盤で無理やり音を整えるのではなく、最初から全体を最適化することで、不要な修正を回避できる。

W. A. Production「MixBoss」の価格

トップダウンミキシングとは?MixBossが活きる背景を理解する

一般的なミックス作業は「個別のトラックから順番に整えていく」というボトムアップ型の方法が主流でした。

しかしこのやり方は、全体のバランスが見えにくくなり、後になって方向性がぶれてしまうことが多くあります。

その点、トップダウンミキシングは「まず全体の質感を整える」ことから始めるアプローチです。

マスターバスやミックスバスに処理を施し、全体を聴きながら個別のトラックを調整するため、音の一体感が出やすくなります。

この考え方に最適化されているのがMixBossです。

ミックスの冒頭に挿すことで、音楽の“骨組み”を早い段階で明確にできるため、迷いなく作業を進められるようになります。

全体主義的なアプローチ:

トラックを細かく調整する前に、ミックス全体の音像やバランスを決める。

作業効率が上がる:

後から方向修正を繰り返す必要がなくなり、短時間で仕上げやすくなる。

完成形のイメージが明確になる:

最初に全体の質感を整えることで、各トラックの役割が自然に見えてくる。

MixBossとの相性が抜群:

トップダウン思想で作られたMixBossは、全体処理をするための機能が一通り揃っており、迷わず作業に集中できる。

なぜMixBusに先に挿すべきなのか

MixBossは、その名のとおりMixBusやMasterBusに挿して使用する前提で設計されたプラグインです。

特に、作業の最初の段階で使うことが重要なポイントです。というのも、ミックスの初期に全体のトーンや音圧、奥行き、広がりなどを整えておくことで、後から個別トラックで細かく手直しする必要が格段に減るからです。

また、MixBusに先に挿すことで、各トラックを処理しながら「MixBossを通った後の音」を基準に判断できるようになります。

こうして、最初から“仕上がりを意識したミックス”が可能になります。

全体処理の効果を最大化:

個別トラックに影響される前に音の土台を整えることで、より自然でまとまりのある仕上がりになる。

判断基準が明確になる:

MixBossを通した音を基準に個別トラックを調整できるため、余計な手直しが減る。

効率よく仕上がる:

最初にMixBossで方向性を決めておくことで、ミックスの進行がスムーズになる。

音の質感が統一される:

各処理がMixBusで統一されるため、全体の音に一貫性が出る。

不要な重ねがけを防ぐ:

最初にMixBusで必要な処理を済ませておくことで、後から無理に他のプラグインを重ねる必要がなくなる。

従来の“個別トラック主義”からの脱却

これまで多くの人が行ってきたミックス手法は、各トラックを1つずつ丁寧に処理しながら全体を整えるという方法でした。

たしかに細かい調整は重要ですが、このやり方には大きな落とし穴があります。それは「全体を聴きながら作る感覚が薄れやすい」ということです。

結果的に、全体のバランスが崩れたり、音が喧嘩したりして、ミックスが“濁る”原因になってしまいます。

その影響で、何度も修正を繰り返す悪循環に陥ることも珍しくありません。

MixBossはこの流れを根本から変えてくれます。まず全体を整えるところからスタートすることで、各トラックを「全体の中の1ピース」として扱えるようになります。

このことから、自然と音にまとまりと方向性が生まれ、迷いの少ないミックスが可能になります。

細部から始めると全体像がぼやける:

個別トラックを中心に処理すると、音が混ざったときに違和感が出やすい。

修正の繰り返しで時間を消耗:

全体を意識せずに作業を進めると、後で大幅なやり直しが必要になる。

判断軸がブレやすい:

基準がないまま個別に手を加えるため、トーンや音圧が不安定になりやすい。

MixBossが先にあることで視点が変わる:

全体の完成形をイメージしながら各パートを仕上げられる。

トラック同士の関係性が明確になる:

全体処理を先に行うことで、それぞれの音の“役割”が自然と見えてくる。

MixBossの使い方:CONTROLノブとENHANCEノブの正しい使い方

MixBossの中核を担うのが「CONTROL」と「ENHANCE」の2つのノブです。

どちらも非常にパワフルですが、適切に使い分けることで、ミックス全体のまとまりや質感を大きく向上させることができます。

CONTROLはマルチバンドコンプレッサーの役割を果たし、低域・中域・高域の3つのバンドを滑らかに制御します。

ENHANCEは音に色味や広がりを与える“キャラクター強化”のセクションで、ミックスに立体感や存在感を加えることができます。

CONTROL(マルチバンドコンプ):

Mix全体のダイナミクスを自然に整える役割。

LEDでバンドごとのゲインリダクションを確認しながら、全体のまとまりや迫力を調整。

やりすぎず、動きが見える範囲で使うのがポイント。

ENHANCE(キャラクターモード):

音の質感を変化させるセクションで、3つの効果を組み合わせて使用可能。

ノブの操作で効き具合を調整し、細かいニュアンスまで作り込める。

COLOR:

柔らかくナチュラルなサチュレーションを付加。

硬いデジタル音源に温かみを与えたいときに有効。

DEPTH:

奥行き感を追加し、前後の空間を感じさせる効果を与える。

リバーブに頼らず立体感を出したいときに便利。

WIDE:

ステレオの広がりを強化しつつ、モノラル互換性を保つように調整されている。

広がりすぎない自然なステレオ感が得られる。

マルチバンドコンプレッサーの効果と調整方法

MixBossの「CONTROL」ノブは、3バンド構成のマルチバンドコンプレッサーを司る中核機能です。

これは単なる音圧調整ではなく、低域・中域・高域それぞれのダイナミクスを独立して管理することで、音のバランスや安定感を自然に整える役割を果たします。

コンプはかけすぎると音が潰れてしまいますが、MixBossはLEDメーターでバンドごとの動きを視覚的にチェックできるため、「効きすぎてるかどうか」がすぐに判断できます。

全体にうっすら効かせる程度に調整するのが基本で、音の輪郭や一体感を自然に演出できます。

3バンド構成の強み:

低域・中域・高域それぞれに対して、必要な分だけコンプレッションを加えることができるため、帯域バランスを崩さずに処理ができる。

視覚的に調整できる:

各バンドに専用のゲインリダクションLEDがあり、「どの帯域がどれくらい圧縮されているか」がすぐに分かる。

CONTROLノブの役割:

このノブはマルチバンドコンプ全体のDry/Wetバランスを管理。

上げるほどコンプレッションの影響が大きくなるが、原音との自然なブレンドが保てる。

入力ゲインの使い方:

CONTROLの効きが弱いと感じた場合は、Inputを少し上げることでトリガーを強くし、自然な範囲でコンプレッションを深められる。

やりすぎ防止の目安:

「Low」「Mid」のLEDが程よく反応する程度を基準に調整すると、潰れすぎを防ぎながらまとまり感を出しやすい。

キャラクターモード3種の違いと組み合わせ例

MixBossのENHANCEセクションには、「COLOR」「DEPTH」「WIDE」という3つのキャラクターモードが搭載されています。

これらは単なるエフェクトではなく、ミックスの印象や空間表現を大きく左右する“音のキャラクター形成ツール”です。

それぞれを単独で使うのはもちろん、複数を組み合わせることで独自の質感を生み出すことができます。

以下に各モードの特長と、具体的な使いどころ、相性の良い組み合わせ例をご紹介します。

COLOR(サチュレーション):

デジタル音源や打ち込み素材にアナログ感をプラスしたい時に有効。

音がほんのり太く、温かくなり、高域のざらつきが緩和される。シンセやボーカルに効果的。

DEPTH(奥行き感の付加):

音を前後に配置するような空間感が生まれる。リバーブとは異なり、濁らずにクリアなまま立体感が出る。

ボーカル、パッド、ストリングスなどで奥行きを演出したいときに活躍。

WIDE(ステレオの広がり):

左右方向に広がりを持たせる処理。Mix全体の空間を広げつつ、モノラル再生でも崩れにくい設計。

ドラムバスやバッキング系に使用すると広がりのある印象に。

おすすめの組み合わせ例:

- ボーカル強調には「COLOR+DEPTH」:

前に出しつつ、空間に自然に溶け込む。 - シンセを広く見せたいときは「COLOR+WIDE」:

厚みと広がりを同時に得られる。 - パッドに立体感を出したいなら「DEPTH+WIDE」:

奥行きと空間を両立できる。 - 全部使いたい時はENHANCEノブで調整:

かけすぎを防ぐにはノブの値を50%前後にするのが目安。

PUSH EQとBALANCEノブの調整で「聴きやすさ」を整える

ミックスの“聴きやすさ”を決める要素には、トーンバランスや帯域の整理が欠かせません。

MixBossには、その微調整に最適な「PUSH EQ」と「BALANCE」という2つの機能が搭載されています。

どちらも派手な効果ではありませんが、ミックスの質感を整え、音が自然に聴こえる状態をつくるための重要なパートです。

PUSH EQは周波数帯を選んで持ち上げることで、意図的にその帯域をダイナミック処理に“押し込む”ための調整機能です。

BALANCEは、全体のトーンを市販音源の傾向に寄せてくれる、自動補正に近い役割を果たします。

PUSH EQ(音の押し込み調整):

低・中・高の3バンドで特定の帯域を持ち上げるEQ。

POST(後段)とPRE(前段)を切り替えることで、音の整え方に柔軟性が出る。たとえば高域だけを少し強調してからコンプでならすなど、狙った効き方が可能。

BALANCE(トーンの自動補正):

数千の商用楽曲から抽出した“理想的なノイズプロファイル”を基に、ミックス全体の帯域バランスをリアルタイムで調整。

かけすぎると不自然になるため、軽く動かす程度が推奨。

この2つの使い分け:

- PUSH EQで積極的に音の性格を変える:

たとえば低域を押し出してコンプで締めると、タイトな土台が作れる。 - BALANCEで自然なトーンに整える:

耳に刺さる音や、偏ったバランスを少しだけ補正する感覚で使うと効果的。

PREとPOST EQの使い分けとは?

MixBossに搭載されているPUSH EQは、EQをダイナミック処理の「前」に入れるか「後」に入れるかを切り替えられるというユニークな機能を持っています。

これは地味に見えて、ミックスの仕上がりに大きく関わる重要なポイントです。

PRE EQは、EQの処理がコンプレッサーやENHANCEよりも前に適用されるモード。

POST EQはそれらの処理が終わった後にEQをかけるモードです。使い方次第で、音の反応や質感が大きく変化します。

以下に、PREとPOSTの違いや使い分けの目安をまとめました。

| EQ位置 | 特徴・使い方例 |

|---|---|

| PRE EQ | ・コンプに影響を与えるようにEQをかける。 ・中域を上げてコンプを反応させたいときに有効。 ・攻めた音作りや、積極的な音色操作に向いている。 |

| POST EQ | ・コンプ後の整音・微調整用。 ・高域の抜けを最後に調整したいときや、全体を滑らかにしたいときに便利。 ・最終的な音質の調整や補正向き。 |

使い分けのポイント:

- 音作りの段階ではPRE EQを活用し、ダイナミック処理との相乗効果を狙う。

- 最後の仕上げや微調整にはPOST EQを使って全体のトーンを整える。

スペクトルバランスって何?どんな場面で使う?

MixBossのBALANCEノブは、“スペクトルバランス”を自動で調整する独自の機能です。

これは一言で言うと、楽曲全体の周波数配分(ロー・ミッド・ハイ)を理想的な状態に近づけるための補正ツールです。

「バランスのいい音」とは、どんな再生環境でも聴きやすく、要素が過不足なく鳴っている状態のこと。

その基準を、数千曲のヒット曲から解析された“理想のノイズプロファイル”に基づいて自動で整えてくれるのが、このBALANCEノブです。

例えば、「ドラムが強すぎて他が埋もれる」「高域が耳に刺さる」「全体的にこもって聞こえる」などの悩みは、帯域バランスの崩れが原因であることが多くあります。

そのような時に、BALANCEノブをほんの少し動かすだけで、全体のトーンが自然に整理され、音楽としてのまとまりが一気に増すことがあります。

実際に活用できる場面:

- 音が偏っていて、EQだけでは調整しきれないとき

- 複数のトラックをまとめた段階で違和感があるとき

- 「なんか聴きづらい」と感じたけど原因がわからないとき

- 最終確認前にトーン全体を整えたいとき

ただし、強くかけすぎると音が平坦になってしまう場合もあるため、1~2割程度のノブ調整で様子を見るのがコツです。

モニタリング機能でミックスの「最終確認」も完璧に

どんなに良いスタジオモニターで仕上げたミックスでも、実際にリスナーが聴く環境はさまざまです。

スマホのスピーカー、車の中、小さなBluetoothスピーカー──それぞれ音の鳴り方は大きく異なります。

MixBossには、こうした再生環境をワンクリックでシミュレーションできるモニタリング機能が搭載されています。

この機能を使えば、「実際に聴かれる音」をその場で確認でき、翻訳性(どんな環境でも破綻しない音)を高めることができます。

チェックを怠ると、スタジオでは完璧でも、実際には「ボーカルが小さい」「ベースが聞こえない」といった問題が出ることも。

このような事故を防ぐためにも、MixBossのモニタリングはミックスの“最後の確認ステップ”として非常に有効です。

実際にチェックできるモード:

- Grotbox:

ラジカセや安価なスピーカーを再現。

中域のバランスやボーカルの聞こえ方の確認に。 - Car:

車内の再生環境を模擬。

低域が強調されやすい特性を活かし、ベースやキックの翻訳性をチェック。 - Phone:

スマートフォンの小型スピーカーをシミュレート。

高域と中域しか再現できない環境で、メイン要素が届いているかを確認。 - Mono:

すべての音をモノラルにまとめて再生。

パンニングが崩れたり、消えてしまう音がないかをチェック。

Grotbox/Car/Phone/Monoの効果的な使い方

MixBossに搭載された4つのモニタリングモード(Grotbox・Car・Phone・Mono)は、それぞれが特定の再生環境における“弱点チェック”に特化したツールです。

どれも地味な存在に見えますが、実際のリスナー環境を意識したミックスを仕上げるには欠かせません。

効果的に使うためには、「どんな問題が起きやすいか」「どこに注意すべきか」を知っておくことが大切です。

以下に各モードの特徴とチェックポイントを整理しました。

Grotbox(グロットボックス):

中域が強調され、低域や高域が削られる傾向。

ボーカルやスネアなどミックスの“芯”がしっかり聴こえるかを確認するのに最適。

逆に、過剰な加工でボーカルが埋もれていないかもチェックできる。

Car(車内環境):

低域が過剰に響く空間をシミュレート。

ベースやキックがモコモコしすぎていないか、逆に埋もれていないかを確認。

リスナーが最も音楽を聴く環境とも言われており、特に重要。

Phone(スマホスピーカー):

低域がほぼ再生されず、中高域だけでミックスが成り立つかを試せる。

ボーカルやリードの輪郭がはっきり聴こえるか、音の厚みが失われていないかを重点的にチェック。

Mono(モノラル):

左右の音がすべて中央に集約される状態。

パンニングのバランスが崩れたり、片方に寄せた音が消えてしまう現象がないかを検証できる。

クラブやBluetoothスピーカーなど、モノラル再生が多い場面では必須の確認。

活用のコツ:

- 仕上げ前に一通りのモードを試し、違和感がある部分を洗い出す

- GrotboxとMonoは同時にONにして、最悪の再生環境を想定したチェックを行う

- 問題が出たら、個別トラックではなくMixBossでの補正から始めると全体のバランスを崩しにくい

モノラルチェックを怠ると起きる3つのミス

モノラル再生は、現代においても意外に無視できない存在です。

スマートスピーカー、Bluetoothスピーカー、クラブのPAシステムなど、「片側スピーカーのみで再生される状況」は想像以上に多くあります。

しかしながら、モノラルチェックを省いてしまうと、せっかくのミックスが一部の環境で台無しになるリスクを抱えることになります。

MixBossのモノラルモードを使えば、こうした問題を事前に察知し、最小限の調整で対応可能です。

以下は、モノラルチェックを怠った場合によく起きるミスと、その背景です。

1. 音が一部消えてしまう:

左右の音が打ち消し合い、センターに合成されたときにフェイズキャンセルが発生。

ギターのダブルトラックやステレオエフェクトを使った音が消失してしまう場合がある。

2. ボーカルの存在感が弱くなる:

センターに配置したはずのボーカルが、周辺の広がりのある音に埋もれて聴き取りにくくなる。

広がり系エフェクトとの兼ね合いが重要。

3. バランスが極端に偏る:

パンで配置していた音がモノラル化されたことで、意図しない音の重なりや帯域の偏りが発生。

ミックス全体が重く、こもって聴こえる原因に。

予防のポイント:

- 最終調整時に必ずMonoチェックを行い、違和感のある箇所がないかを確認する

- フェイズが心配な場合は、MixBossのPolarity Flip(極性反転)も併用して聴き比べる

- ステレオ広がりの強い素材は、元音と処理音のブレンド比率に注意する

プリセット機能とジャンル別活用のコツ

MixBossは、初心者からプロまで幅広く対応できるように、ジャンル別に最適化されたプリセットを多数搭載しています。

これにより、自分の曲のジャンルに合った質感をすぐに再現でき、ミックスのスタート地点で迷うことが減ります。

特にミックス初心者や、トップダウンミキシングが初めての方にとって、「まずどこをどう触ればいいか分からない」問題を解消してくれる心強い機能です。

操作は非常にシンプルで、プリセットメニューからジャンル名や目的に合ったものを選ぶだけ。

そこから自分好みに微調整することで、効率的に完成度を高めることができます。

EDM・ダンス系:

アタック感とステレオワイドが強調される傾向。

低域がしっかり出るよう調整されており、クラブ映えするミックスが作りやすい。

ロック・バンド系:

中域の押し出しが強く、ボーカルとギターが前に出てくるようなバランス。

奥行きも意識されており、ライブ感が演出しやすい。

ポップス・ボーカル重視系:

ボーカルの抜けや明瞭さを重視した設定。

高域が適度に整えられており、スマホでも聴きやすい印象に仕上がる。

Lo-fi・インスト系:

ColorやDepthを多めに効かせた、あえて丸みのある質感。

パンチ感よりも空気感を重視した仕上がりになる。

ラフMIX/プレマスター用:

音圧を高めつつ破綻しないバランスに。

提出前のラフミックスや、マスタリング工程に備えた確認にも適している。

活用のポイント:

- プリセットを起点にして「何が変わったか」を耳で覚えることで、耳トレにもなる

- 完全に依存せず、曲の個性に合わせて細部を必ず調整する

- 一度「B」に設定しておき、オリジナルのAと聴き比べながら微調整するのが効果的

EDM・ロック・ポップでの設定例と違い

音楽ジャンルによって、求められるミックスの質感やバランスは大きく異なります。

MixBossには、こうしたジャンルごとの特性を反映したプリセットが用意されているため、ジャンルに合わせた音作りの方向性をスムーズに見つけられるのが特徴です。

ここでは、特に使用頻度の高い「EDM」「ロック」「ポップ」の3ジャンルにおいて、MixBossの設定をどう使い分けると効果的かを具体的に見ていきましょう。

EDM(エレクトロ系)

・CONTROL:強めにかけて音圧をしっかり確保

・WIDE:広がりを意識してステレオ感を強調

・COLOR:少なめにしてクリーンな印象を維持

・BALANCE:低域が出すぎないように微調整

→ クラブや大音量再生を前提としたパンチ重視の設定が基本です。

ロック(バンド系)

・CONTROL:中程度で自然なまとまりを作る

・DEPTH:空間感を出してライブ感を演出

・COLOR:ギターの存在感を強調するためやや強めに

・WIDE:過剰にならない程度に軽く使用

→ 生楽器のダイナミクスを生かしつつ、音の芯を保つ調整が求められます。

ポップ(ボーカル中心)

・CONTROL:軽めにして自然な流れを重視

・DEPTH:ボーカルを前に出すために控えめに使用

・COLOR:明るさを出すために中程度で調整

・BALANCE:全体のトーンをフラットに保つ

→ ボーカルの抜けや明瞭さを損なわない、バランスのよい仕上げがポイントです。

使い分けのヒント:

- EDMは「低域と広がり」

- ロックは「中域の押し出しとライブ感」

- ポップは「高域の明瞭さとナチュラルさ」

初心者におすすめの使い始めプリセット

MixBossには、ジャンル別・目的別にさまざまなプリセットが用意されていますが、初めて使う方にとっては「どれを選べばいいか分からない」と感じることもあるはずです。

そこでここでは、初心者でも効果を実感しやすく、ミックスの方向性をつかみやすいプリセットをいくつか紹介します。

これらは調整が過度になりすぎず、音を整える“ベースの型”として使いやすい設定ばかりです。

Basic Clean Bus

・音を大きく変えず、全体のまとまりと自然なトーンを整えるプリセット。

・初めてMixBossを使う際の基準として最適。音の変化を把握しやすく、耳トレにもなる。

Pop Vocal Focus

・中高域が明瞭になり、ボーカルが前に出やすくなる設定。

・歌モノやアコースティック中心の楽曲におすすめ。ボーカルが埋もれがちな初心者に特に有効。

EDM Pressure Boost

・音圧感を高めつつ、バランスを崩さないよう設計されたプリセット。

・キックやベースに厚みが出やすく、EDM初心者が「プロっぽく聴こえる音」を体感しやすい。

Wide & Warm

・サチュレーション(COLOR)とステレオ幅(WIDE)を強調した設定。

・打ち込み系やインスト系で“空間感”を作りたい時に便利。音に広がりと柔らかさを与える。

Pre-Master Check

・マスタリング前の確認用プリセット。リミッターやバランスの整え方が控えめで、ラフミックスの提出時にちょうど良い。

・各セクションの調整を試す出発点としてもおすすめ。

使い方のコツ:

- プリセットを読み込んだら「何が変化したか」を意識して一度バイパスと比較する

- ENHANCEやCONTROLなど、聴感で変化が分かりやすい部分から少しずつ微調整

- A/B比較機能を使いながら、自分の耳にしっくりくる方向性を探す

MixBossの導入価値

MixBossを実際の制作現場で使ってみて、まず驚かされたのは「最初に挿しただけで音がまとまる感覚」でした。

個別トラックを何も処理していない段階でも、全体のトーンが自然と整い、音楽の方向性が明確になるのです。

これにより、ミックス作業にかかる時間が大幅に短縮され、余計な手戻りも減りました。複数のプラグインを重ねる必要がなくなり、処理がシンプルに整理されることも大きなメリットです。

音の“骨格”が早い段階で定まることで、以降のEQやリバーブの選択も迷わなくなり、「こういう音にしたい」というゴールに向かって一直線に進める感覚が得られます。

感じたメリット:

- 作業の迷いが減る:

全体の方向性が早く決まることで、ミックスに一貫性が生まれた - ミックスが破綻しにくい:

音の広がりや奥行きを補正する機能が自然で、無理な調整が必要なくなった - 手数が減る=音が良くなる:

EQ・コンプ・リミッターを最小限で済ませることで、音の鮮度が保たれた - 初心者でも扱いやすい:

ノブ中心のUIがわかりやすく、耳と感覚で使える設計だった

ミックスにかかる時間が短縮される理由

MixBossを使う最大のメリットの一つが、ミックスにかかる時間が圧倒的に短くなることです。

従来のように、各トラックを一つひとつ処理していく方法では、全体のバランスを取るのに多くの試行錯誤が必要になります。

しかし、MixBossをMixBusの最初に挿すだけで、全体の音像がある程度完成された状態からスタートできるため、「後から直す」のではなく「最初に決める」スタイルにシフトできます。

このアプローチにより、不要な修正・やり直し・確認作業が激減。

作業の迷いも少なくなり、結果としてミックス全体がスムーズに進行するようになります。

時間短縮が実現する主な理由:

- 全体の方向性が最初に固まる:

トーンや空間のバランスが整っているため、細部の処理が的確に進められる - 不要なプラグインが減る:

複数の処理をMixBossだけでまかなえるので、他のエフェクトの出番が減る - リファレンスチェックが早い:

GrotboxやPhoneなどで即時モニタリングできるため、環境チェックのための書き出しや移動が不要 - やり直しがほぼ不要:

音の土台が安定していることで、後からバランスを崩すリスクが減る

使うだけで「音がまとまる」と感じた瞬間

MixBossを初めて使ったとき、「あ、これだ」と直感的に感じる瞬間がありました。

それは、個別トラックには一切触れていないのに、ミックス全体が急に“音楽らしく”聴こえたときです。

ローが引き締まり、ボーカルが前に出て、ハイも耳に優しく整っていて──まるで誰かが代わりにうまくまとめてくれたような印象でした。

特に印象的だったのは、以下のような変化です。

ボーカルが前に出る:

DEPTHを軽く入れるだけで、ボーカルが楽器の中に埋もれず、しっかり輪郭を持って前に出てきた。

EQやリバーブをいじらずに済んだことに驚いた。

低域が濁らずタイトになる:

CONTROLを中程度に設定するだけで、キックやベースが整理され、音の土台が安定。

低域が暴れず、スピーカーでもモニターでも一貫した聴こえ方になった。

広がりが自然に出る:

WIDEを使った際、パンを調整したわけでもないのに、楽器同士の空間が広がり、音が立体的に聴こえた。

しかもモノラルでも破綻しない。

全体のトーンが“音源っぽい”:

BALANCEノブをわずかに動かすだけで、ラフなミックスでも商用音源に近いトーンになった。

市販曲のような安定感が得られた。

このように、MixBossは“何かを足す”というよりも、“音を整えることで潜在的な魅力を引き出す”ツールです。

よくある疑問とその答えまとめ

MixBossはとても直感的に使える反面、「本当にこれで合ってるのかな?」「こういう使い方で正しい?」と感じる場面も出てきます。

そこでここでは、初めて使う人がつまずきやすいポイントや、よくある質問とその答えをQ&A形式でまとめました。

これらを押さえておけば、より安心してMixBossを使いこなすことができるはずです。

Q1. すでにミックス済みの曲にも使える?

A. 可能ですが、最大の効果を得るには“ミックスの最初”に挿して使うのが理想です。完成済みのトラックに後から適用する場合は、MIXノブで薄めに調整すると自然に馴染みます。

Q2. ENHANCEの3モードは全部オンにしてもいいの?

A. 問題ありませんが、楽曲や目的によって効きすぎることもあるため、まずは1つずつ試して調整しましょう。WIDEは特にMono互換性にも配慮しながら使うのがおすすめです。

Q3. リミッターは常時オンにしておくべき?

A. 基本的にはオンで問題ありません。マスタリングを別で行う場合は、0%まで下げて完全バイパスにしておくと安全です。チェック用に使うこともできます。

Q4. 他のミックスバスプラグインと併用できる?

A. 機能がかぶる場合は処理が重複しないよう注意が必要です。MixBossはこれ1つで完結する設計なので、基本的には単独での使用が推奨されます。

Q5. 音が変わりすぎて違和感があるときは?

A. まずはMIXノブで原音とのブレンドを調整してみてください。それでも難しい場合は、BALANCEやCONTROLなど主要パラメータを少しずつ緩めて試すのが効果的です。

Q6. モニタリングの音量が大きすぎる時の対処法は?

A. その場合は、Outputノブを少し下げることでクリッピングを防げます。モニタリング機能自体はゲインマッチされているので、音量の違いで判断しないように注意しましょう。

このように、よくある疑問にはシンプルな対処法があります。

迷ったときは基本に立ち返り、「MixBossは全体を整えるための道具」という原点を意識して使うのがコツです。

システム要件

MixBossを使用するには、対応するOSやDAW環境、フォーマットが必要です。

対応OS

- Windows 8以降(64bitのみ)

- macOS 10.13以降(M1/M2対応、Rosetta経由でも動作確認済)

対応プラグインフォーマット

- VST

- VST3

- AU(macOS専用)

- AAX(Pro Tools対応)

DAW互換性(主要な確認済みホスト)

- Ableton Live

- FL Studio

- Logic Pro

- Cubase

- Studio One

- Pro Tools

- Reaper

推奨スペック

- RAM:8GB以上(最低4GB)

- CPU:Intel i5以上またはApple M1以降推奨

- ディスプレイ解像度:1280×800以上(UIリサイズ対応あり)

- インターネット接続:アクティベーション時に必要

まとめ:MixBossで“最初に整える”という新しいミックス習慣を|DTMプラグインセール

今回の記事では、W. A. ProductionのMixBossについて以下のようなポイントをご紹介しました。

- MixBossはトップダウンミキシングに特化したMixBus専用プラグイン

- CONTROLとENHANCEの組み合わせで音の土台とキャラクターを一括調整できる

- PUSH EQとBALANCEで帯域とトーンバランスを自動&手動で補正

- Grotbox・Car・Phone・Monoなど、実環境チェック機能が秀逸

- 豊富なプリセットでジャンル別にすぐ使える。初心者でも安心

- 作業時間の短縮・音の安定化・修正の減少という3大メリットを実感できる

こうして、MixBossは「音の最終仕上げ」ではなく「ミックスのスタート地点」に使うことで真価を発揮するプラグインです。

方向性を最初に整えることで、後からの修正や手戻りが減り、曲そのものが自然に“整って聴こえる”ようになります。

もしあなたが、「ミックスに自信が持てない」「音がまとまらない」と悩んでいるなら、MixBossはその突破口になるかもしれません。

ぜひ、その感覚をぜひ体験してみてください。

【当ブログ限定クーポン】

W. A. Production公式ページで全ての製品に利用できる「当ブログ限定10%OFFクーポン」を配布します!

この記事のURLから公式ページに行き、ご利用ください!

クーポンコードは↓

クーポンの使い方

カート内の「USE COUPON」から、クーポンコード(napskint10)を貼りつけ「ADD DISCOUNT」をタップすると

10%OFFが適用されます!

※クーポンコードの入力画面が見当たらない場合は、一度戻ってから再度カートを開いてください