【2/22まで 69%OFF】Waves「L4 Ultramaximizer」通常99ドルがセール価格29.99ドルに!約10,400円割引SALE

通常価格:$99.00

Plugin Boutiqueでの購入手順

特典のもらい方・ポイントの使い方

Plugin Boutiqueで買い物をすると、有料プラグインが1つ無料でもらえます。

無料なので、必ずもらっておきましょう!

※プレゼントされる製品は、月ごとに変わります。

購入するプラグインをカートに入れます。

カートに進んだら「See Gift」をタップし、ほしいプラグインを選びます。

無料で追加されました。

【ポイント利用方法】

Plugin Boutiqueを利用すると貯まる「Virtual Cash(ポイント)」を適用すると、割引されます。

かつて「音圧」といえばWavesのL1・L2が定番でした。

しかし、ただ音を大きくするだけでは通用しない時代がやってきています。

今求められているのは、ニュアンスやダイナミクスを保ちつつ、しっかり届く音です。

そこで登場したのがL4 Ultramaximizer。

この記事では、L1・L2との違いから、各モードの特徴、使い方のコツまでを分かりやすく解説します。

音圧はほしい。でも、音楽を潰したくない。

そんな悩みを持つあなたに、L4はぴったりのツールです。

価格:$99.00 → $29.99(69%OFF!)

Plugin Boutiqueでの購入手順

特典のもらい方・ポイントの使い方

Plugin Boutiqueで買い物をすると、有料プラグインが1つ無料でもらえます。

無料なので、必ずもらっておきましょう!

※プレゼントされる製品は、月ごとに変わります。

購入するプラグインをカートに入れます。

カートに進んだら「See Gift」をタップし、ほしいプラグインを選びます。

無料で追加されました。

【ポイント利用方法】

Plugin Boutiqueを利用すると貯まる「Virtual Cash(ポイント)」を適用すると、割引されます。

L4 Ultramaximizerは何が新しいのか?

WavesのL1やL2は、音圧を稼ぐための定番リミッターとして、多くのエンジニアに長年使われてきました。

しかし今の音楽制作では、ただ大きな音にするだけでなく、ニュアンスや表現力まで活かせる処理が求められています。

L4 Ultramaximizerは、そうした時代の変化に合わせて誕生した、より音楽的で柔軟なリミッターです。

5つのリミッティングモード:

Modern、Smooth、Aggressive、Safe、L2 Legacyと、音のキャラクターに応じて最適なモードを選べます。

それぞれアタック感や滑らかさ、ピーク処理の特徴が異なり、ジャンルや目的に合わせて細かく調整できます。

アダプティブ・クリッピング:

音源に応じて自動的に最適な量のクリッピングが適用されます。

不要な歪みを抑えつつ、限界までラウドネスを追い込むことが可能です。

アダプティブ・リリース制御:

信号の特性に応じてリリースタイムが動的に変化します。

リリース設定はあくまで倍率として働くため、細かな調整も直感的です。

アップワードコンプレッション:

音量の小さいパートを持ち上げ、楽曲全体の密度感を高めます。

特にブレイクや静かなセクションで存在感を維持するのに効果的です。

True PeakおよびLUFS対応:

配信・放送基準に準拠した音作りが可能になります。

YouTubeやSpotifyなどで音が小さくされる心配を減らせます。

オーバーサンプリング:

処理精度を上げ、歪みやエイリアシングを抑制します。

2〜16倍まで選べるため、CPU負荷と音質のバランスを取ることができます。

L1・L2からの進化ポイント

L1やL2は、音圧を効率よく稼ぐためにシンプルで直感的な設計が魅力でした。

しかし、その一方で、過度に使うと音が潰れたり、ニュアンスが失われたりすることもありました。

L4 Ultramaximizerは、それらの弱点をカバーしながら、さらに音楽的で柔軟な処理を可能にする進化を遂げています。

ダイナミクスの維持がしやすい:

アップワードコンプレッションにより、小さな音も自然に持ち上げられます。

全体の音圧を上げても、抑揚やニュアンスが潰れにくくなっています。

多彩なリミッティングモード:

L1・L2にはなかった5つのモードが用意されており、音楽ジャンルや曲調に合わせて最適な処理が選べます。

これにより、以前よりも自由度の高いマスタリングが可能です。

True Peak対応で安心の仕上がり:

アナログ変換時や配信サービスでの歪みを防ぐためのTrue Peak機能が追加されています。

これにより、納品時や配信時に音が割れる心配を軽減できます。

ラウドネス基準に対応したメーター搭載:

LUFSメーターによって、楽曲の平均ラウドネスやピークを視覚的に確認できます。

放送や配信向けの音作りにおいて大きな助けとなります。

操作性と視認性が向上:

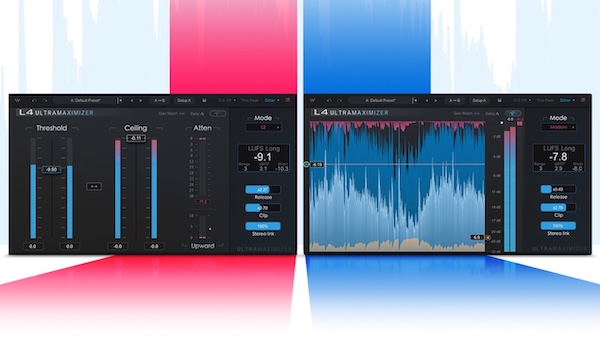

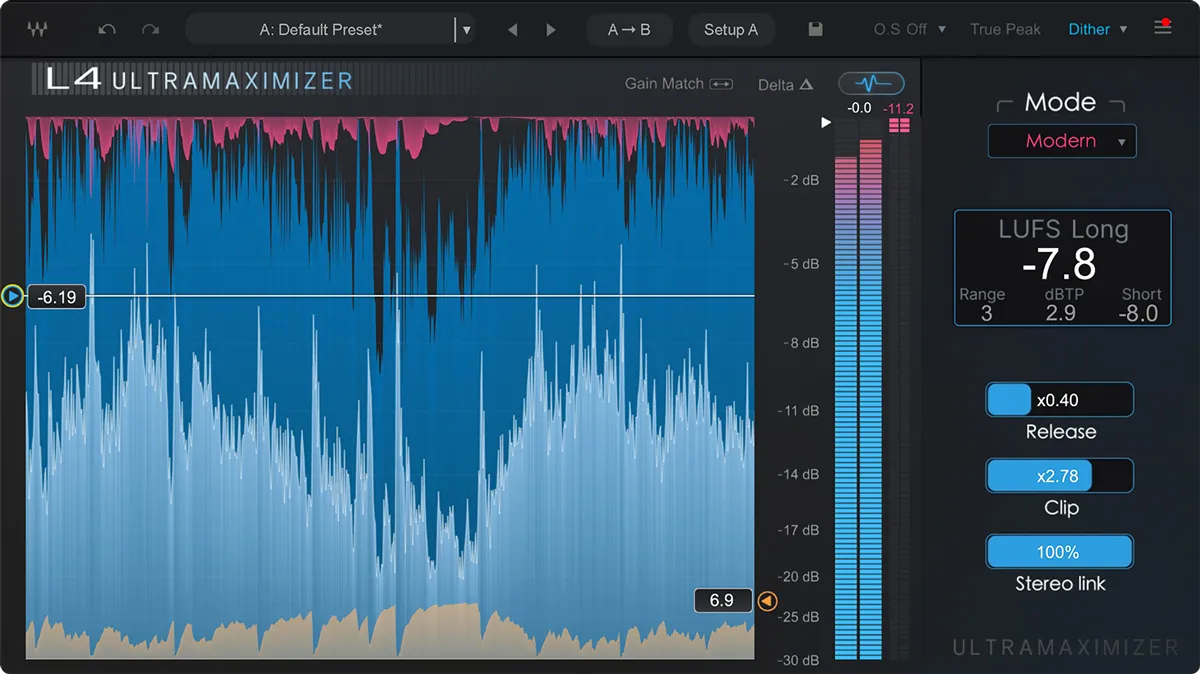

クラシックモードとグラフィックモードの切り替えにより、好みに応じた画面で作業できます。

従来の感覚で操作しつつ、現代的な視認性も手に入れられます。

新機能の要点:5つのモードと適応型処理

L4 Ultramaximizerが従来のリミッターと大きく異なる点は、音源に応じて動作が変わるアダプティブな設計と、音のキャラクターに合わせて選べる5つのモードです。

これにより、曲ごと・パートごとの最適な処理がしやすくなり、ミックスやマスタリングの表現力が一気に広がります。

Modernモード:

パンチと透明感のバランスが取れた汎用性の高いモードです。

ポップスやEDMなど、幅広いジャンルに対応できます。

Smoothモード:

Modernに比べてやや滑らかで自然な質感が得られます。

アコースティック系やボーカル重視の楽曲におすすめです。

Aggressiveモード:

瞬発力のあるアタック感を前面に出すモードです。

ロックやヒップホップなど、迫力を出したい場面で効果的です。

Safeモード:

音質の変化を最小限に抑え、極めてクリアな処理が可能です。

放送・配信・ナレーションなど、歪みが許されない用途に適しています。

L2 Legacyモード:

従来のL2 Ultramaximizerに近い音の質感を再現します。

L2ユーザーにとっては移行時の違和感が少なく、安心して使えます。

アダプティブリリース:

入力信号の内容に応じてリリースタイムを自動で調整します。

設定値は倍率として働き、感覚的に調整しやすくなっています。

アダプティブクリッピング:

音源のピークを見極めて、自動的に適切なクリッピング量を適用します。

無駄な歪みを抑えながら、音圧を安全に底上げできます。

【2/22まで 69%OFF】Waves「L4 Ultramaximizer」通常99ドルがセール価格29.99ドルに!約10,400円割引SALE

通常価格:$99.00

Plugin Boutiqueでの購入手順

特典のもらい方・ポイントの使い方

Plugin Boutiqueで買い物をすると、有料プラグインが1つ無料でもらえます。

無料なので、必ずもらっておきましょう!

※プレゼントされる製品は、月ごとに変わります。

購入するプラグインをカートに入れます。

カートに進んだら「See Gift」をタップし、ほしいプラグインを選びます。

無料で追加されました。

【ポイント利用方法】

Plugin Boutiqueを利用すると貯まる「Virtual Cash(ポイント)」を適用すると、割引されます。

Waves「L4 Ultramaximizer」の価格

価格:$99.00 → $29.99(69%OFF!)

Plugin Boutiqueでの購入手順

特典のもらい方・ポイントの使い方

Plugin Boutiqueで買い物をすると、有料プラグインが1つ無料でもらえます。

無料なので、必ずもらっておきましょう!

※プレゼントされる製品は、月ごとに変わります。

購入するプラグインをカートに入れます。

カートに進んだら「See Gift」をタップし、ほしいプラグインを選びます。

無料で追加されました。

【ポイント利用方法】

Plugin Boutiqueを利用すると貯まる「Virtual Cash(ポイント)」を適用すると、割引されます。

L4 Ultramaximizerの5つのモードを徹底比較

L4 Ultramaximizerには、音楽のジャンルや目的に応じて選べる5種類のモードが搭載されています。

それぞれのモードは、リミッティングの動作やアタック感、音のまとまり方が異なり、曲調や好みによって使い分けることで、より洗練された仕上がりを実現できます。

Modernモードの特徴と使いどころ

Modernモードは、L4 Ultramaximizerの中でも最もバランスが良く、初期設定としても適した万能型のモードです。

音の芯をしっかり残しながら、過度な潰れ感や不自然さを避ける設計となっており、幅広いジャンルでの使用に対応しています。

そのため、ミックス段階でもマスタリング段階でも使いやすく、迷ったときの基準にもなるモードです。

明瞭さとアタックの両立が得意:

輪郭のはっきりしたサウンドが作れます。

ドラムやボーカルの存在感を損なわずにリミッティング可能です。

過度な歪みを抑えた設計:

リミッター特有のつぶれた音質になりにくく、自然な仕上がりになります。

中域〜高域にかけての抜けの良さも保たれます。

幅広いジャンルで汎用的に使える:

ポップス、EDM、R&B、アニメソングなど、どのジャンルにも合わせやすいです。

特定の音色に偏らず、バランスの取れた音像に仕上がります。

アダプティブ処理との相性も良好:

リリースやクリッピングの自動調整との組み合わせで、非常にスムーズな音圧調整が可能です。

音楽的な動きを保ちながら、必要なところだけ的確にリミッティングされます。

Smoothモードはナチュラルな仕上がりに最適

Smoothモードは、Modernモードに比べて音の立ち上がりがやや緩やかで、全体的に角の取れた丸みのあるサウンドが特徴です。

リミッターを通しても「かけた感」が出にくく、素材の質感や演奏の表情をできる限り残したい場面に向いています。

このように、自然な仕上がりを重視する場面では、最も頼れるモードの一つです。

アコースティック系の楽曲に最適:

ギターやピアノ、ストリングスなどの繊細な音を活かせます。

ボーカルの息遣いや余韻を残したまま仕上げることができます。

マスタリング時の透明感を維持:

全体の音量を整えながらも、空気感や音場の広がりが保たれます。

特にバラードやクラシックなど、空間表現が重要な楽曲で効果的です。

リミッターによる圧迫感が出にくい:

過度なアタック強調や中高域の硬さが抑えられます。

耳に優しく、長時間聴いても疲れにくい音作りが可能です。

Modernモードでは強すぎると感じた時の代替に最適:

似た動作を持ちながら、より控えめで落ち着いたトーンになります。

音源によっては「こっちの方が自然」と感じることも少なくありません。

Aggressiveモードで迫力ある音作りを

Aggressiveモードは、その名のとおり音の押し出し感やアタックの鋭さを最大限に引き出す設計になっています。

瞬発力が強く、ミックスの中で音が前に出るような印象を持たせたいときに最適です。

特に現代的でインパクト重視の楽曲との相性が抜群です。

このおかげで、リミッターでありながら“攻めた音作り”が実現できます。

ドラムやベースの存在感が強調できる:

キックやスネアが前に飛び出すようなサウンドに仕上がります。

低域の迫力を保ちながら、全体のバランスも崩れにくいです。

ボーカルにパンチを与えたい時にも有効:

芯のある声やラップの勢いを損なわずにリミッティングできます。

アタック感が際立つことで、聴き手に強い印象を与えます。

EDMやロック、ヒップホップなどに最適:

音のエネルギーをそのまま前に押し出すようなジャンルに強く、会場や配信でも埋もれにくくなります。

一発で“太い音”に仕上げたいときに便利です。

強めのリミッティングでも破綻しにくい設計:

アダプティブクリッピングとの組み合わせで、意図的なラウドネス追求にも耐えられます。

ただし、やり過ぎには注意が必要です。

Safeモードは放送・ナレーションに向いている?

Safeモードは、音質の劣化や歪みを最小限に抑えることを最優先に設計されたモードです。

過度な音圧をかけても破綻しにくく、クリーンで安定した音を保ちたい場面に最適です。

派手な音作りには不向きですが、「音を崩さず届ける」という点で非常に信頼性の高い選択肢となります。

そのため、ミュージック以外の用途でも非常に重宝されるモードです。

ナレーションやボイスオーバーに最適:

発声の自然さや滑舌を崩さず、リミッティングできます。

言葉の明瞭さが求められるコンテンツに向いています。

放送・配信向けの安全な音作りに対応:

True Peak対策と合わせて使えば、配信先でのクリッピングを防げます。

ラジオやポッドキャストの仕上げにも安心です。

楽器の繊細なニュアンスを保持しやすい:

アコースティックギターやストリングスなど、空気感を大切にしたい楽器の処理にも効果的です。

歪みや膨張感が出にくいため、音楽的な繊細さが残ります。

リミッターの副作用を避けたい場面で有効:

他のモードではやや強すぎると感じた素材でも、Safeモードなら自然にまとめられます。

特にボーカルとナレーションを共存させるような音源で活躍します。

L2 Legacyモードはなぜ残されたのか

L2 Legacyモードは、旧モデルであるWaves L2 Ultramaximizerの動作とサウンド特性を再現するために用意されたモードです。

L2は長年にわたり多くのエンジニアに愛され続けてきた名作であり、その「クセ」をあえて残すことで、慣れ親しんだ使い心地や仕上がりを維持できます。

このように、進化と継承を両立するために残されたモードと言えるでしょう。

L2の質感をそのまま引き継げる:

音のまとまり方やリリースの挙動など、L2特有の処理感を再現しています。

「いつものL2サウンド」で作業したいときに安心して使えます。

過去プロジェクトとの互換性を保てる:

すでにL2で仕上げた楽曲やリファレンスと並べても、違和感のない音作りが可能です。

リマスターや再編集の際にも役立ちます。

L2の使い方に慣れているユーザー向け:

L4の他のモードが新しく感じる方でも、このモードなら戸惑わずに使えます。

パラメーターの変化にも過敏に反応しないため、扱いやすい印象です。

レガシー機としての信頼性がある:

「新しい=必ず良い」とは限らない場面で、安定した選択肢となります。

音のキャラクターを変えたくないときに重宝します。

アップワードコンプレッションの効果とは?

L4 Ultramaximizerで注目されている機能の一つが「アップワードコンプレッション」です。

一般的なリミッターやコンプレッサーは、音量の大きい部分を抑えることで全体のバランスを整えますが、アップワードコンプレッションは逆に音量の小さい部分を持ち上げる処理を行います。

これにより、楽曲全体の密度感や表現力を強化できます。

このように、音楽的なダイナミクスを保ったまま、より聴きやすく、迫力ある仕上がりを実現するのが大きな特徴です。

静かなセクションも埋もれず聞こえる:

イントロやブレイクなどの小音量パートが持ち上がることで、曲の流れが自然につながります。

フェードインや余韻部分でも存在感を保てます。

LUFSの平均値が自然に底上げされる:

配信におけるラウドネス対策にも有効です。

過度なリミッティングを避けながら、実際の音量感を上げることができます。

ボーカルの表情や息遣いが際立つ:

歌の抑揚や繊細なニュアンスがより明確に伝わります。

ダイナミックな演出を保ちながら、聴き取りやすさも向上します。

ミックス全体の密度感がアップする:

音圧を上げすぎなくても、しっかり詰まったサウンドになります。

「スカスカに聞こえる」問題の解消にも効果的です。

小さな音を持ち上げるとはどういうことか

アップワードコンプレッションは、「音量の大きな部分を抑える」従来の圧縮処理とは異なり、音量の小さな部分だけを選んで持ち上げるという動作を行います。

これは、演奏の抑揚や音の繊細な変化を活かしたまま、聴きやすさや存在感を向上させる技術です。

そのため、ナチュラルで音楽的な仕上がりを保ちつつ、全体の明瞭度を底上げすることができます。

ピアノやアコースティックギターの余韻が消えない:

弱く弾かれた音や減衰していく音もきちんと耳に届きます。

楽器本来の繊細な表情を損なうことなく処理できます。

ボーカルの細かなニュアンスが際立つ:

ブレス、囁き、声の震えなど、これまで埋もれていた表現が前に出ます。

感情表現がより豊かに伝わるようになります。

背景音や空気感もコントロールしやすくなる:

リバーブやアンビエンスなどの空間要素も自然に持ち上げられます。

空気感を失わずに音圧感を出すことが可能です。

全体の密度を保ちながら音圧を稼げる:

通常のリミッターで潰しすぎることなく、ラウドネス感が得られます。

音楽的な流れや抑揚を守りながら、聴感上の音量を高められます。

LUFSでの音圧調整にどう影響するか

LUFS(Loudness Units Full Scale)は、現代の音楽配信や放送で基準となっている「ラウドネス=聴感上の音量」を測る単位です。

各プラットフォームでは一定のLUFS値を超えると自動的に音量が下げられるため、音圧を上げすぎると逆に音が小さくされてしまいます。

このような背景の中で、L4 Ultramaximizerのアップワードコンプレッション機能は、LUFS対策においてとても有効です。

LUFSを稼ぎながら抑揚を残せる:

全体を潰すのではなく、静かな部分を自然に持ち上げることで、平均ラウドネスを引き上げられます。

その結果、曲全体の表情や抑揚を損なわずに、LUFS値を高められます。

短期LUFSに効果的に働く:

短期的なピークを使わずに、静かなパートの音量を補うため、3秒間の平均で見られるLUFS Short-Termの安定化に貢献します。

配信での音量バランスが整いやすくなります。

過度なリミッター処理が不要になる:

通常はLUFS値を上げるためにリミッターで潰しがちですが、それでは音がつぶれたり、パンチが失われることもあります。

アップワードコンプレッションを使えば、そのような副作用を避けられます。

LUFS規格を満たしつつ「聴こえる音」が増える:

曲の中で「聞こえていなかった音」が浮き上がることで、実際の聴感上の情報量が増えます。

このおかげで「音圧がある」と感じられる音作りが可能になります。

L4 Ultramaximizerの使い方:設定項目と使いこなし方

L4 Ultramaximizerは、多機能ながらも直感的に扱えるインターフェースを備えています。

ただし、細かな設定の意味を理解することで、より音楽的で高品質な仕上がりが実現できます。

各パラメーターは相互に連動しながら動作しており、単純な数値操作以上に「音の意図」に応える設計になっています。

このように、基本設定を押さえるだけでも大きく音が変わるため、理解しておく価値は十分にあります。

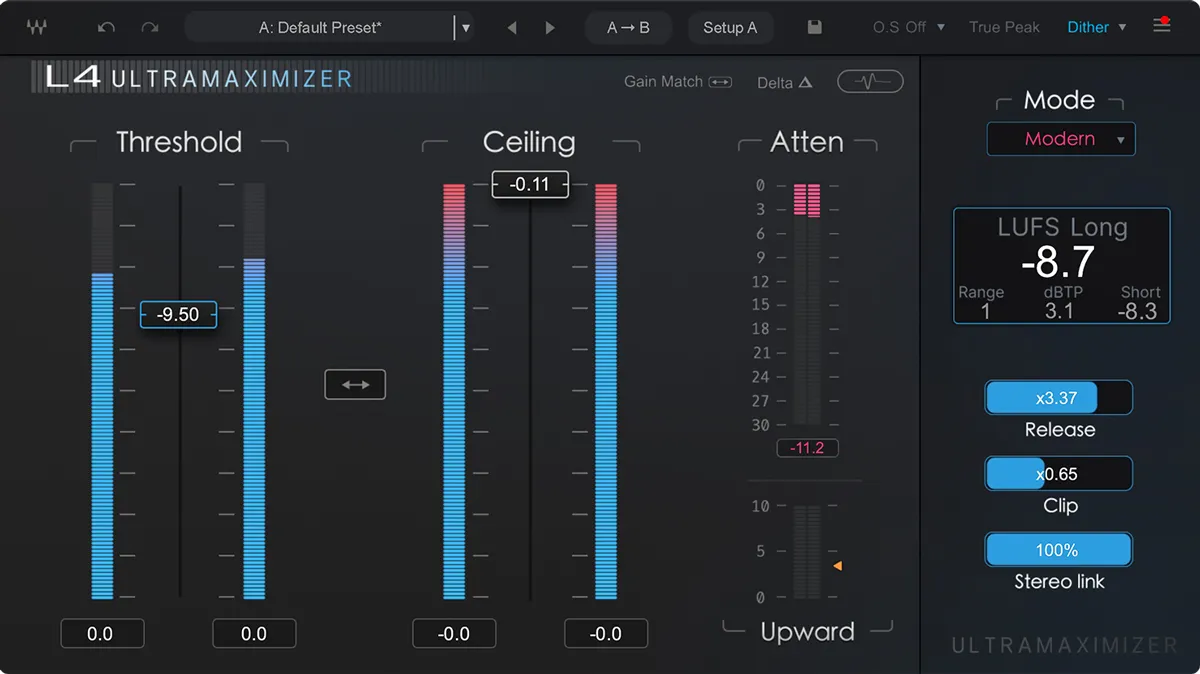

Threshold(スレッショルド):

どの音量を超えたらリミッターが作動するかを決める項目です。

下げるほどリミッティングが強くなり、音圧が上がりますが、音が潰れやすくなるため注意が必要です。

Ceiling(シーリング):

最終的な出力の最大値を決める設定です。

-1.0dBや-0.3dBに設定しておくことで、配信やマスタリングでのクリッピングを防ぎます。

Link(リンク):

ThresholdとCeilingを連動して動かすための設定です。

両者のバランスを保ちながら操作したいときに便利です。

Clip(クリップ):

音源のピークに対してどれだけクリッピング(カット)を許容するかの設定です。

値を上げるとラウドネスが増しますが、歪みも出やすくなります。

Release(リリース):

リミッターが音を抑えたあと、どれくらいの速さで元に戻すかを決めます。

曲のテンポやリズムに合わせて、適度に調整することで自然な仕上がりになります。

Upward(アップワード):

アップワードコンプレッションの量を決めるスライダーです。

静かなパートをどの程度持ち上げるかを調整できます。

Modes(モード選択):

5種類のリミッティングアルゴリズムから選択できます。

曲調や目的に合わせて使い分けるのが効果的です。

True Peak / Oversampling:

インターサンプルピークの対策と、処理精度の向上に関わる設定です。

どちらも配信やマスタリング時には積極的に使いたい項目です。

True Peakモードの役割と重要性

True Peakモードは、デジタルとアナログの間に潜む“見えないピーク”を検出・制御するための機能です。

通常のピークリミッターでは捉えきれない「インターサンプルピーク(ISP)」を処理することで、配信時やデジタル-アナログ変換時に起こりがちな歪みを未然に防ぎます。

配信・ストリーミング時の音割れを防止できる:

YouTubeやSpotifyなどでは、True Peak基準が明確に定められています。

特に-1.0dBTPを超えると、音割れや自動音量調整の対象となることがあります。

CDや配信用の納品基準を満たせる:

放送局やレーベルが指定するマスタリング仕様では、True Peak制限が求められるケースも多くあります。

L4ではこのチェックと制御が一括で可能です。

リスナーの再生環境に左右されにくくなる:

インターサンプルピークはDAC(デジタル・アナログ変換)環境によって発生するため、ユーザーによって聴こえ方が変わるリスクがあります。

True Peakモードを使うことで、どんな環境でも安定した音質を提供できます。

Oversamplingとの併用でさらに精度が上がる:

L4は内部で高解像度処理(x2〜x16)を行い、ピークの予測精度を高めます。

これにより、より自然で歪みのない音作りが実現します。

アダプティブリリースとクリップの違い

L4 Ultramaximizerの特長的な機能に「アダプティブリリース」と「アダプティブクリップ」があります。

どちらもラウドネス向上に関わる重要な要素ですが、その役割や働き方は大きく異なります。

使い分けを理解することで、より狙い通りのサウンドメイクが可能になります。

このように、どちらも“音圧の上げ方”に関わる機能ですが、リリースは「戻す時間」・クリップは「削る量」というように目的が明確に異なります。

アダプティブリリース:

音を抑えたあと、どのくらいのスピードで元の音量に戻すかを調整する機能です。

L4では、このリリース時間が入力信号の性質や選択したモードに応じて自動的に変化します。

短く設定するとパンチのある音になり、長くすると滑らかで安定感のある仕上がりになります。

アダプティブクリップ:

入力信号のピークをどこまで“削る”かを自動判断する機能です。

設定値を高くすると、より多くのピークが切り取られ、音圧が上がりますが、過度に使うと歪みが発生しやすくなります。

この処理はモードごとに反応の仕方が異なり、素材に応じて適切な量が決まる仕組みです。

使い分けのポイント:

リリースは音の動き・自然さに影響し、クリップはラウドネスと歪みに関係します。

どちらか一方に偏らず、バランス良く調整することが、高品質な仕上がりにつながります。

ステレオリンクとその調整方法

L4 Ultramaximizerには、「Stereo Link(ステレオリンク)」というパラメーターが用意されており、左右チャンネルのリミッティング処理をどれだけ連動させるかを設定できます。

これは、音像の安定感や定位の保ち方に大きく影響するため、意外と見落とせない重要なポイントです。

100%リンク(フルリンク):

左右のチャンネルに同じゲインリダクションがかかります。

定位が崩れにくく、ステレオの広がりを保ちたいときに向いています。

0%リンク(フルアンリンク):

左右それぞれが独立して処理されるため、片側にだけピークがある場合は片側だけ抑えられます。

その分ラウドネスを高めやすいですが、定位がわずかに動く可能性があります。

50%などの中間値:

リンクとアンリンクの間を取ることで、定位の自然さと音圧のバランスを両立できます。

実際のミックスに応じて柔軟に調整するのが理想的です。

調整の目安:

・ステレオ感を重視したい → 80〜100%

・モノ互換性やラウドネス重視 → 30〜70%

・極端なミッド・サイド構成の素材 → 要検証で微調整

Gain MatchとDeltaボタンの使い方

L4 Ultramaximizerは、単に音を大きくするだけのツールではありません。

その効果を正しく判断するためには、音圧を変えた影響を冷静に比較する手段が必要です。

そこで役立つのが、「Gain Match」と「Delta(Δ)ボタン」です。

どちらも音作りの過程を見失わないための補助機能として、非常に実用的です。

Gain Match:

処理後の音を、処理前と同じ音量に合わせて再生します。

ラウドネスの違いによる錯覚を排除し、「本当に良くなっているか?」を判断しやすくなります。

特にマスタリングでのA/B比較時に便利です。

使い方の流れ:

・リミッター処理を設定

・Gain Matchをオンにする

・オン・オフを切り替えて質感を比較する

・違いが分かりづらい場合は調整ポイントを再確認する

Delta(Δ)ボタン:

入力と出力の“差分音”だけを聴く機能です。

L4がどのように音を処理しているかを、耳で具体的に確認できます。

削られている音や持ち上がった部分を聴くことで、やりすぎ・不足を判断できます。

活用のヒント:

・自然さを残したいときはΔで「不自然な変化」がないか確認

・ダイナミクスを削りすぎていないかチェック

・不要なノイズや歪みが発生していないかの確認にも有効

L4 UltramaximizerでLUFS対応マスタリングを実現するには

音楽配信の現場では、もはや「LUFS対応」は避けて通れません。

Spotify、Apple Music、YouTubeなど主要プラットフォームでは、すべて楽曲の**ラウドネス(LUFS)**を基準に音量を調整して再生しています。

これを無視すると、せっかく仕上げた音源が小さく再生されてしまうこともあります。

L4 Ultramaximizerは、このLUFS基準にしっかりと対応した設計となっており、ラウドネスを意識したマスタリング作業をより簡単かつ正確に行えるようになっています。

LUFSメーター搭載で数値を確認できる:

Integrated(長期平均)とShort-Term(3秒平均)の両方が表示されます。

これにより、ストリーミング配信用のターゲット値(例:-14.0LUFSなど)に合わせた調整が可能です。

True Peakとの併用でより安全な仕上がりに:

LUFSが適正でも、True Peakが高すぎると音割れや自動リミッティングの対象になります。

L4では両方を同時に監視できるため、納品ミスを防げます。

アップワードコンプレッションで自然にLUFSを稼げる:

音の小さい部分を持ち上げることで、音楽的な抑揚を保ったままLUFSを引き上げることが可能です。

この方法なら、過剰なリミッティングを避けられます。

マスタリングで意識すべき目安を確認できる:

LRA(Loudness Range)表示により、曲全体のダイナミックレンジもチェック可能です。

「平坦すぎないか」「抑揚がありすぎて聞きづらくないか」を判断する材料になります。

LUFSメーターの見方と参考値

LUFS(Loudness Units relative to Full Scale)は、耳で感じる音の“大きさ”を測る単位です。

単なるピークやRMSでは判断しきれない、実際の聴感上の音量を示すため、ストリーミングや放送ではLUFSが標準となりつつあります。

L4 Ultramaximizerでは、LUFSをリアルタイムに計測できるメーターが搭載されており、正確なマスタリングの指針として活用できます。

そのため、納品後に音量を自動で下げられてしまうリスクを避け、より意図通りの音でリスナーに届けることができます。

LUFSメーターに表示される主な数値

- Integrated LUFS:曲全体の平均ラウドネス

- Short-Term LUFS:直近3秒間の平均ラウドネス

- True Peak(dBTP):インターサンプルピークの最大値

- Loudness Range(LRA):楽曲のダイナミックレンジ

参考値(配信サービス別のLUFS基準):

| プラットフォーム | 推奨LUFS値 | 推奨True Peak |

|---|---|---|

| Spotify | -14.0 LUFS | -1.0 dBTP |

| Apple Music (iTunes) | -16.0 LUFS | -1.0 dBTP |

| YouTube | -14.0 LUFS | -1.0 dBTP |

| Amazon Music | -14.0 LUFS | -2.0 dBTP |

| CD / ダウンロード販売 | -9〜-11 LUFS | -0.1〜-0.3 dBTP |

チェック時のポイント

- 楽曲のジャンルによって最適なLUFSは変わる

- 音圧が必要な曲はLUFSがやや高くてもOK(ただしTrue Peakも確認)

- ダイナミックレンジが広すぎると、聴きにくく感じることがある

このように、LUFSメーターを活用することで、単に「音を大きくする」だけでなく、「伝わる音量」を意識したマスタリングが可能になります。

オーバーサンプリングの適切な設定とは

オーバーサンプリングとは、プラグイン内部で処理精度を高めるために一時的にサンプリングレートを引き上げる技術です。

L4 Ultramaximizerでは、x2・x4・x8・x16の4段階から選ぶことができ、処理精度や歪みの抑制に影響を与えます。

このように、最終的な音のクオリティとCPU負荷のバランスを取りながら調整することが重要です。

オーバーサンプリングを有効にする目的:

高周波帯で起きやすいエイリアシング(折り返しノイズ)を軽減します。

とくに強めのクリッピング処理を行う場合に、音質の透明度が大きく変わります。

L4で選べるオーバーサンプリング設定:

- Off:CPU負荷を抑えたいときに。音質への影響は最も大きい

- x2 / x4:ミックス中の使用に適したバランス型。リアルタイム処理にも向いています

- x8 / x16:マスタリングや高精細な処理が求められる場面に最適。ただしCPU負荷は高くなります

おすすめの使い分け:

- ラフミックス中 → Off〜x2

- 複数のプラグインを併用中 → x2〜x4

- 最終書き出しやマスタリング → x8〜x16

注意点:

高設定では処理に時間がかかるため、作業環境や納期に応じた運用が大切です。

必要なときだけオンにする、書き出し時のみ高設定にするなどの工夫も効果的です。

他のリミッターやプラグインとの比較・棲み分け

L4 Ultramaximizerは、従来のWaves製品(L1、L2、L3)や他社リミッターと比較しても、音質・操作性・適応力のすべてにおいてバランスの取れたリミッターです。

ただし、それぞれのツールには特有の強みがあるため、目的に応じて使い分けることが重要です。

その結果、L4を導入することで得られる「使い分けの幅」が、音楽制作における柔軟性を大きく広げてくれます。

L1との比較:

L1は操作がシンプルで軽量なため、リアルタイム処理やラフミックスに向いています。

ただし、音がやや硬くなりやすく、最新の配信基準には未対応です。

L4はその上位互換として、音楽的な制御と透明感を提供します。

L2との比較:

L2は長年愛されてきた定番リミッターで、キャラクターのある音が特徴です。

L4はL2のサウンドも「Legacyモード」として再現しつつ、より細やかな設定が可能です。

配信基準やLUFS・True Peak対応など、現代的な機能面で大きく進化しています。

L3との比較:

L3はマルチバンドリミッターで、帯域ごとの制御が可能です。

L4はシングルバンドですが、アダプティブ処理により素材に応じた動作を自動で行うため、直感的な作業が可能です。

複雑な調整を避けたい場面ではL4の方が効率的です。

他社製リミッターとの違い:

FabFilter Pro-L2やiZotope Ozone Maximizerなどと比較しても、L4は音の太さ・密度感で優れる傾向があります。

また、アップワードコンプレッションの搭載により、音楽的なダイナミクスを保ちながら音圧を上げられる点が独特です。

操作性も非常に直感的で、プリセット頼りにならずに済むというメリットがあります。

適材適所の使い分けが大切

- 繊細な処理 → L3やOzone

- 重厚感重視 → L4やPro-L2

- サウンドキャラクターを重視 → L2

- 軽作業やチェック用途 → L1

L1・L2・L3との違いと使い分け

WavesのLシリーズは、マキシマイザー/リミッターの進化を象徴するシリーズです。

L1から始まり、L2・L3と段階的に機能が追加され、L4で一つの完成形とも言える到達点を迎えました。

それぞれの特性を知ることで、用途や楽曲に合わせた最適な選択ができるようになります。

L1(初代):

非常にシンプルで軽快な動作が特徴。

CPU負荷も低く、リアルタイムモニターやラフミックスなどに最適です。

ただし、音質的にはやや硬質で、True PeakやLUFSへの対応はありません。

L2(定番機):

L1に比べて音の押し出し感が増し、ウォームな質感が加わります。

多くの商業作品でも使用されてきた名機ですが、細かな調整はあまり効かない構造です。

L4では「Legacy L2モード」としてL2の音を再現可能です。

L3(マルチバンド対応):

帯域ごとのリミッティングが可能なため、ミックスバランスを保ったまま音圧を上げることができます。

設定にはやや知識と手間が必要で、細かい調整を重ねたい中〜上級者向けです。

L4(統合型):

上記の要素を取り込みつつ、アップワードコンプレッションや5つのモード切り替え機能、True Peak対応、LUFS表示など、現代の制作環境に完全対応。

音楽的かつ自然に音圧を稼げる設計で、プロ・アマ問わず幅広い層におすすめできます。

使い分けのヒント

- L1:とにかく軽く、早く作業したいとき

- L2:キャラを活かしたいときやクラシックな質感を求めるとき

- L3:マルチバンドで精密に調整したいとき

- L4:音圧・透明感・現代的な基準を全部満たしたいとき

iZotope・FabFilterとの使い分け

iZotopeやFabFilterは、プロの現場でも使用率が非常に高い定番ブランドです。

どちらも非常に高性能なマキシマイザー/リミッターを搭載しており、L4 Ultramaximizerと比較検討されることが多い存在です。

ですが、それぞれに向いている使い方や得意な音の方向性があり、適材適所での使い分けが制作の質を大きく左右します。

このように「どちらが上か」ではなく、「どちらが自分の目的に合っているか」で選ぶのが正解です。

iZotope Maximizer(Ozone):

- 特徴:マスタリングスイートの中に統合されたリミッター

- トーンマッチング、AIアシスト、インテリジェントリリースなど、総合的なマスタリング処理が可能

- 精密な音像コントロールと音の透明度に優れる

- 使用感は「分析と自動補正」の方向で、万能感がある

向いている用途:

・AIによる時短マスタリングをしたいとき

・帯域ごとの細かい制御やエキスパート的な調整を行いたいとき

FabFilter Pro-L2:

- 特徴:UIが直感的で高機能ながら操作がわかりやすい

- モード切替、ルックアヘッド、True Peak、LUFS対応も万全

- アグレッシブな音圧とスピード感のある音像が作りやすい

- 軽快な動作で、作業の妨げになりにくい設計

向いている用途:

・パンチ感や音の密度をしっかり出したい楽曲(EDM、ヒップホップなど)

・素早く結果を出したいとき、視覚的に確認しながら作業したいとき

L4 Ultramaximizerとの違いと活かし方:

- L4は「音楽的な処理」と「直感的な操作性」のバランスが絶妙

- 特にアップワードコンプレッションによる自然な音圧感と、聴感に寄り添った設計が強み

- 尖った性能よりも、幅広いジャンルと使用環境に対応する“頼れる1台”というポジション

使い分けの考え方:

- テクニカルな処理重視 → iZotope

- アグレッシブで現代的な質感重視 → FabFilter

- ナチュラルさと音楽的バランス重視 → L4

それぞれが優れた性能を持っているからこそ、目的とジャンルに応じて「使い分ける」ことが、より良いミックスやマスタリングへとつながります。

動作環境

Mac

- 対応CPU:Intel または Apple Silicon

- メモリ:16GB以上

- 空き容量:システムドライブに30GB以上

- 対応OS:macOS Ventura(13)〜 Sonoma(14)、Sequoia(15)、Tahoe(26)

- 解像度:1920×1080以上推奨(USBディスプレイはメイン使用不可)

Windows

- 対応CPU:Intel / AMD(64bit対応)

- メモリ:16GB以上

- 空き容量:システムドライブに30GB以上

- 対応OS:Windows 10(64bit)/11

- 解像度:1920×1080以上推奨

まとめ:WavesL1・L2「L4 Ultramaximizer」から四半世紀を経て進化した到達点!単に音圧を稼ぐだけでなく、ニュアンス・インパクト・フィール感で聴衆の注目を集める現代音楽に対応し、5つのユニーク・リミッティング・アルゴリズムとアップワード・コンプレッションで音楽を潰さず強化する新世代ツール|DTMプラグインセール

L4 Ultramaximizerは、これまでのWavesリミッターの歴史を継承しつつ、現代の音楽制作に求められる機能を詰め込んだ“新世代の定番リミッター”です。

L1・L2ユーザーにとっては自然なステップアップとなり、初めてリミッターを使う方にも扱いやすい設計が魅力です。

特に注目すべきは、アップワードコンプレッションや5つのアルゴリズムモード、LUFS・True Peak対応など、音楽的かつ技術的な要件を両立している点です。

これにより、従来の「潰すだけのリミッター」とは一線を画し、音の存在感・透明感・抑揚を失うことなく、しっかりと音圧を稼げます。

- ミックス中の使用:

ラフなバランス取りやリファレンスとの比較用途に最適。モードは「Modern」や「Punchy」がおすすめです。 - マスタリング時の使用:

LUFSとTrue Peakを確認しながら、適切な音圧調整が可能。Oversamplingをx8以上に設定すると高品位な仕上がりに。 - ジャンルに応じたモード選択:

ロックやエレクトロなら「Aggro」、アコースティックなら「Warm」、ラウドネス重視なら「Upward」など、素材に応じて最適化できます。 - 旧作との整合性が必要なとき:

「Legacy L2モード」を選べば、L2と同じ質感でのリマスターや再調整が可能です。

このようにL4は、音質・操作性・柔軟性のすべてを高水準で兼ね備えたリミッターです。

「とりあえずL4を立ち上げれば間違いない」

そんな安心感が、制作現場における大きな武器になります。

価格:$99.00 → $29.99(69%OFF!)

Plugin Boutiqueでの購入手順

特典のもらい方・ポイントの使い方

Plugin Boutiqueで買い物をすると、有料プラグインが1つ無料でもらえます。

無料なので、必ずもらっておきましょう!

※プレゼントされる製品は、月ごとに変わります。

購入するプラグインをカートに入れます。

カートに進んだら「See Gift」をタップし、ほしいプラグインを選びます。

無料で追加されました。

【ポイント利用方法】

Plugin Boutiqueを利用すると貯まる「Virtual Cash(ポイント)」を適用すると、割引されます。

【2/22まで 69%OFF】Waves「L4 Ultramaximizer」通常99ドルがセール価格29.99ドルに!約10,400円割引SALE

通常価格:$99.00

Plugin Boutiqueでの購入手順

特典のもらい方・ポイントの使い方

Plugin Boutiqueで買い物をすると、有料プラグインが1つ無料でもらえます。

無料なので、必ずもらっておきましょう!

※プレゼントされる製品は、月ごとに変わります。

購入するプラグインをカートに入れます。

カートに進んだら「See Gift」をタップし、ほしいプラグインを選びます。

無料で追加されました。

【ポイント利用方法】

Plugin Boutiqueを利用すると貯まる「Virtual Cash(ポイント)」を適用すると、割引されます。