【当ブログ限定クーポン】

W. A. Production公式ページで全ての製品に利用できる「当ブログ限定10%OFFクーポン」を配布します!

この記事のURLから公式ページに行き、ご利用ください!

クーポンコードは↓

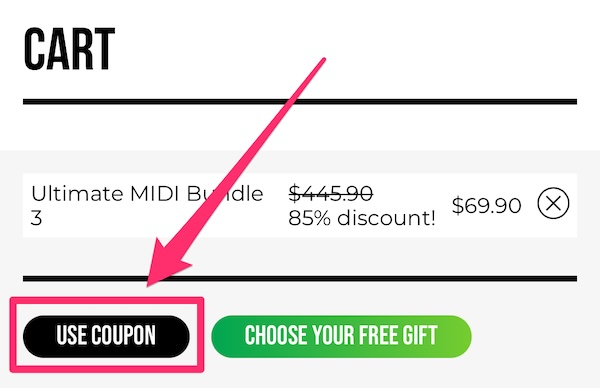

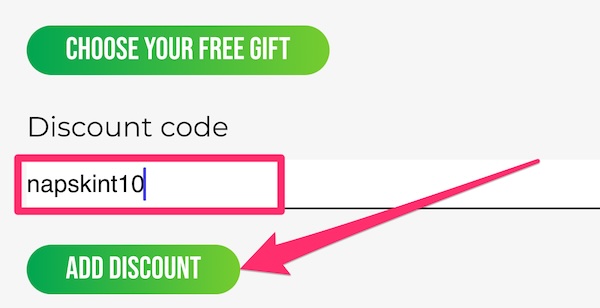

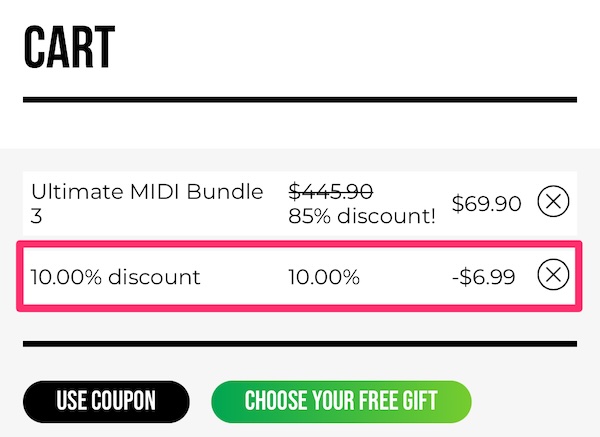

クーポンの使い方

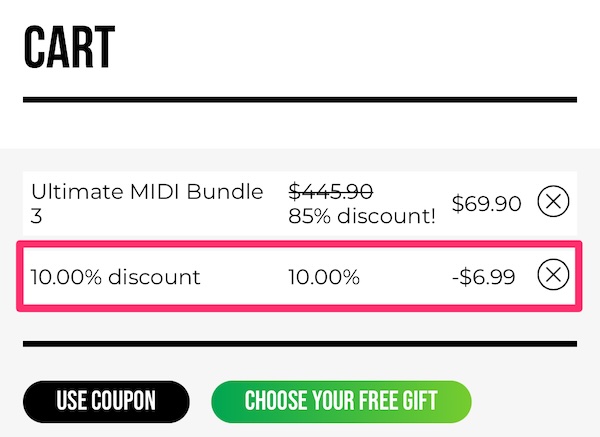

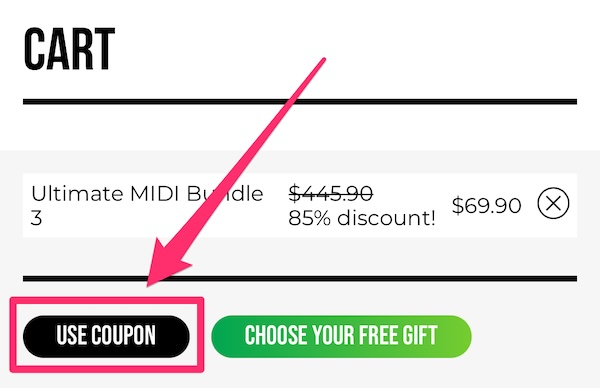

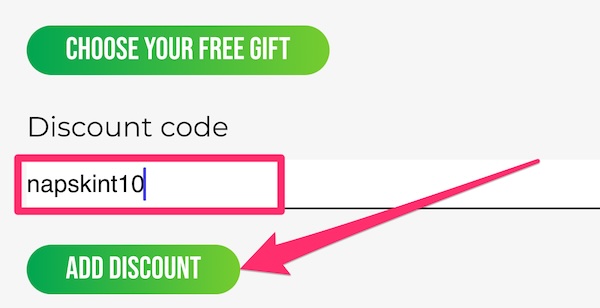

カート内の「USE COUPON」から、クーポンコード(napskint10)を貼りつけ「ADD DISCOUNT」をタップすると

10%OFFが適用されます!

※クーポンコードの入力画面が見当たらない場合は、一度戻ってから再度カートを開いてください

メロディは浮かぶのに、曲として形にできない

そんな悩みを抱える人にとって、AI作曲ツールは心強い味方です。

コード進行やメロディ、ベース、ドラムまでをAIが整合性のある形で作り上げます。

単なる自動生成ではなく、生成されたMIDIデータを自由に編集できるのが特徴。AIの力を借りながら、自分らしい楽曲に仕上げることができます。

この記事では、「Instacomposer 3」の新機能や前作との違い、実際の使い勝手をわかりやすく解説します。

AIがどこまで“人間らしい音楽”を作れるのか、その実力を検証していきましょう。

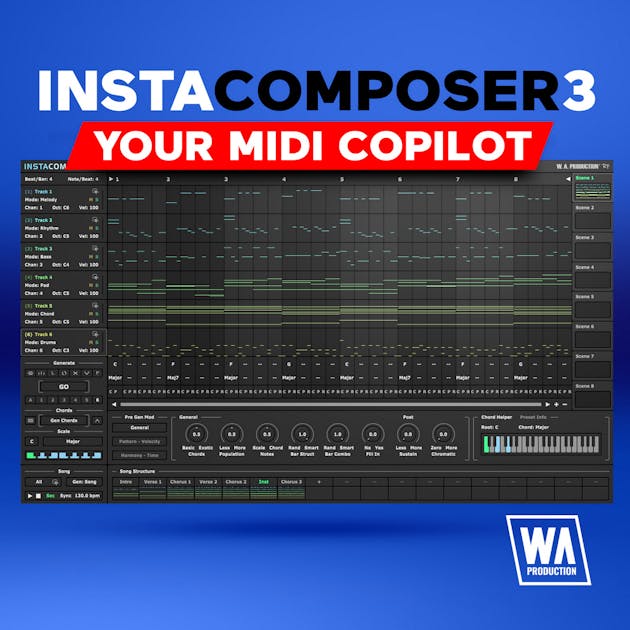

Instacomposer 3とは?AIが作曲を支援する次世代MIDIジェネレーター

Instacomposer 3は、W. A. Productionが開発したAI搭載のMIDI生成プラグインです。

AIが音楽理論を理解し、コード進行・メロディ・ベース・ドラムなど、曲を構成する要素を自動で組み立ててくれます。

直感的な操作性で初心者にも扱いやすく、プロにとっては制作スピードを大きく高めるツールです。

生成されたデータはすべてMIDI形式のため、DAW上で自由に再編集やアレンジが可能です。

つまり、AIの発想を取り入れながら、自分の音楽性をそのまま反映できる“共作型”の作曲支援ツールです。

コード進行とメロディを自動生成

AIが音楽理論に基づいて、コードとメロディの関係を解析しながら自動でパターンを構築します。

短時間で自然な楽曲の流れを生み出せるため、作曲の取っかかりをスムーズに作れます。

複数トラックで立体的なアレンジを実現

6つのトラックを同時に扱うことができ、メロディ・ベース・ドラム・コードなどを個別に制御できます。

それぞれのパートを細かく調整することで、完成度の高い楽曲を作成できます。

ワンクリックで曲全体を構築

「Generate」ボタンを押すだけで、イントロからアウトロまで一貫した構成の曲を自動生成します。

各セクションごとのシーンも作成できるため、構成の比較やアレンジが容易です。

生成したMIDIデータを自由に編集可能

AIが作成したMIDIはすべてユーザーが自由に手を加えられます。

音域やノート長、ベロシティなどを自在に編集でき、自分のスタイルに合わせた曲作りが可能です。

幅広いジャンルとDAWに対応

ポップスからEDM、ローファイ、サウンドトラックまで多様なジャンルに対応。

VST・AU・AAX形式で提供されており、Logic Pro、FL Studio、Ableton Liveなど主要DAWで動作します。

W. A. Production「Instacomposer 3」の価格

Instacomposer 2との違い|進化した6つの新機能

Instacomposer 3は、前作から大幅な進化を遂げたアップデート版です。

単なる改良ではなく、AIの作曲能力そのものが新しい段階に入っています。

特に、曲の構成をAIが理解し、イントロからエンディングまでを一貫して生成できるようになった点が大きな特徴です。

操作性や柔軟性も向上しており、作曲初心者から経験者まで幅広く使えるツールへと進化しています。

以下では、バージョン3で追加・改善された主な新機能を紹介します。

1クリックで曲全体を自動生成

これまでのようにパートごとに作る必要がなく、AIがイントロ・Aメロ・サビ・アウトロまでを自動的に構築します。

短時間で曲の全体像をつかみたい人にとって非常に便利です。

ソングセクション構造の導入

曲を「セクション」単位で管理できるようになり、場面ごとに異なるアイデアを展開できます。

各セクションには複数のシーンを設定でき、曲の流れを自在にアレンジできます。

MIDIインポート機能の追加

外部で作成したMIDIファイルを読み込み、AI生成パターンと組み合わせて編集できます。

これにより、既存のアイデアを発展させたり、部分的にAIを活用した作曲が可能になりました。

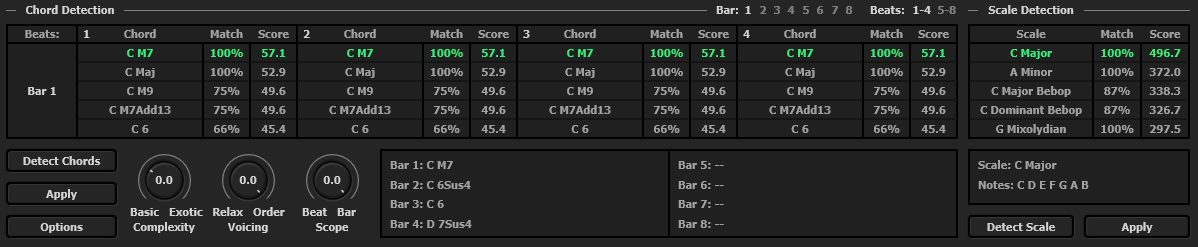

コード&スケール検出の精度向上

AIが入力されたノートを自動解析し、最適なコード進行やスケールを特定します。

作曲理論に詳しくなくても、自然で調和の取れた楽曲を生成できます。

スラッシュコードと音域指定機能

新たにベースノートを自由に設定できるスラッシュコードに対応しました。

さらに、MIDIノートの上下限を指定できるため、特定の音域だけで演奏させることが可能です。

旧バージョンとの完全互換性

Instacomposer 1・2で作成したプリセットをそのまま読み込めます。

以前のプロジェクトを再編集したり、過去のアイデアを活かすことが容易になりました。

新機能1:ワンクリックで楽曲全体を自動生成

Instacomposer 3で最も注目すべき進化が、「ワンクリック作曲機能」です。

これまでの自動作曲ツールは、メロディやコードなど一部の要素を生成するだけでした。

しかし本作では、AIが曲の全体構造を理解し、イントロ・Aメロ・サビ・ブリッジ・アウトロまでを自動的に作り上げます。

しかもジャンルに応じたリズム感や展開を自然に反映するため、まるで人が構成を考えたような完成度を実現しています。

作曲初心者でも短時間で“曲として聴ける形”を作れるのが最大の魅力です。

そのため、曲作りのスタート地点を素早く用意したい人にとって、非常に強力なツールとなっています。

自動構成の仕組み

AIが内部で音楽理論と楽曲構造データを分析し、各セクションの長さと役割を判断します。

その上で、コード進行・リズム・メロディを統一感のある形で配置します。

ジャンルに合わせた生成精度

EDM、ポップス、ヒップホップ、バラードなど、ジャンルの特徴に合わせてテンポやグルーヴを自動調整します。

これにより、どんなスタイルでも自然な展開の楽曲を生成できます。

アレンジの自由度

自動生成後も、各トラックのメロディやコード進行を個別に変更できます。

気に入った部分だけを残して再生成することも可能で、アイデア出しにも最適です。

初心者でも扱える操作性

作曲の知識がなくても、ボタンを押すだけで完成形の雛形を得られます。

作曲の出発点をすぐに作れるため、音楽制作のハードルが大幅に下がります。

新機能2:ソングセクション構造で曲全体を整理

Instacomposer 3では、曲の構成をより明確に管理できる「ソングセクション構造」が導入されました。

この機能は、曲全体を“イントロ・Aメロ・サビ・ブリッジ・アウトロ”などのまとまりとして扱えるようにするものです。

各セクションは独立して編集できるため、曲の流れを保ちながら部分的に変更を加えることができます。

その結果、アレンジや展開をコントロールしやすくなり、より完成度の高い楽曲構築が可能になりました。

特に「曲の流れをどう作るか」が苦手な初心者にとって、構成を視覚的に捉えられるのは大きな助けになります。

セクション単位の編集が可能

イントロやサビなどの各セクションを独立して管理できます。

気になる部分だけを再生成したり、全体を通してバランスを調整することが可能です。

シーン管理によるバリエーション展開

1つのセクション内に最大8つのシーンを設定できます。

同じパートでも異なるアレンジやフレーズを作り、曲の展開に幅を持たせられます。

トラック単位の制御との連動

6トラック構成との組み合わせで、セクションごとに異なる楽器配置を試すことができます。

曲の一部だけ雰囲気を変えるなど、細かな表現が容易になります。

構成の全体像を把握しやすい設計

視覚的なレイアウトで曲の流れを一目で確認できます。

そのおかげで、長い楽曲でも編集や比較がしやすくなりました。

新機能3:MIDIインポート&エディットの強化

Instacomposer 3では、外部MIDIファイルを読み込んで活用できるようになりました。

これにより、他の楽曲や既存のフレーズをAI生成の素材と組み合わせて新しいアイデアを生み出すことが可能です。

たとえば、自分で作ったコード進行を読み込んでAIにメロディを作らせたり、AIが生成した素材に既存のベースラインを組み合わせることもできます。

さらに、内蔵のMIDIエディターも改良され、ノートの長さ・位置・ベロシティの微調整を直感的に行えるようになりました。

その結果、AI任せにせず、自分の感覚を反映した楽曲作りがよりスムーズに行えます。

外部MIDIの読み込み対応

既存のMIDIデータを直接インポートできます。

AIがその内容を解析し、スケールやコード進行を自動的に判断して新しい構成を提案します。

AI生成データとの融合

インポートしたMIDIとAIが生成したトラックを同時に扱えます。

たとえば自作メロディをベースに、AIがそれに合うドラムパターンを生成することが可能です。

エディター機能の改善

ピアノロール画面での操作がより直感的になり、マウス操作だけでノートの編集が可能です。

音域指定やベロシティのランダマイズにも対応し、より自然な演奏表現を加えられます。

柔軟な再生成と保存

編集後は個別トラックをMIDIとして書き出したり、DAWにドラッグ&ドロップすることもできます。

アイデアをすぐに形にできる設計が制作効率を大きく高めます。

新機能4:コード&スケール検出の精度向上

Instacomposer 3では、AIによるコードとスケールの検出精度が大きく進化しました。

これまでも自動認識機能は搭載されていましたが、今作ではより正確に曲の調性や構成音を判定できるようになっています。

AIが入力されたノートをリアルタイムで解析し、最も自然なコード進行とスケールを提案します。

そのため、理論知識がないユーザーでも、違和感のない音の流れを簡単に作り出すことが可能です。

また、コードの複雑さやスケールの候補をユーザーが選べるため、自由度の高い作曲が実現します。

自動コード検出の精度向上

AIがノート情報をバー単位・ビート単位で解析します。

曲全体の流れを考慮して、最も音楽的に自然なコードを割り出します。

スケールの自動認識機能

入力されたメロディやフレーズを分析し、該当するスケールを自動表示します。

メジャー、マイナーはもちろん、ハーモニックマイナーやアラビックスケールなど幅広く対応しています。

コードの複雑さを調整可能

「Basic」から「Exotic」までのスライダーで、三和音中心のシンプルな構成から、テンションを含む複雑なコードまで選択できます。

そのおかげで、曲の雰囲気を簡単にコントロールできます。

詳細な候補リストとマニュアル選択

AIが提案するコード候補をスコア付きで表示し、ユーザーが最適なものを手動で選べます。

音楽理論を学びながら作曲を進める練習にも最適です。

新機能5:スラッシュコード対応と音域指定

Instacomposer 3では、より表現力豊かな作曲を可能にするために「スラッシュコード」と「音域指定」機能が追加されました。

スラッシュコードとは、コードの構成音とは異なるベースノートを設定することで、より自然な進行や独特の響きを作り出す技法です。

また、音域指定ではAIが生成するノートの上下限を細かくコントロールできるようになりました。

これにより、特定の楽器の音域に合わせてフレーズを生成したり、アレンジの中で不要な高音・低音を防ぐことができます。

どちらの機能も、AI任せではなく“人の意図”を反映させやすい調整機能として、作曲の自由度を大きく広げています。

スラッシュコードへの対応

たとえば「G/B」や「A/C#」といった、非ルート音をベースにしたコードをAIが生成できます。

ベースラインの動きを自然に保ちながら、より立体的なハーモニーを作ることが可能です。

コード進行の流れをなめらかに

スラッシュコードを使うことで、コードチェンジの際のベース移動が滑らかになります。

ポップスやR&B、映画音楽など、流れるような進行を作りたいときに効果的です。

音域指定(Range Control)機能

AIが生成するノートの最低音と最高音を自由に設定できます。

この範囲を超える音は自動的に除外されるため、演奏可能なフレーズを確実に得られます。

より的確な楽器アレンジ

ピアノやベースなど、特定のパートごとに音域を設定することで、無理のないフレーズ構成を作成できます。

その結果、各トラックのバランスが整い、より自然な仕上がりになります。

新機能6:旧バージョンとの互換性

Instacomposer 3は、前作までに作成したプロジェクトやプリセットをそのまま使用できる“完全互換”を実現しています。

この互換性により、これまでInstacomposer 1・2を使ってきたユーザーも安心して移行可能です。

過去に保存したアイデアやメロディ、コード進行を呼び出し、バージョン3のAIエンジンで再構築すれば、既存の素材をより高品質な形で蘇らせることができます。

ソフトウェアが進化しても制作資産が無駄にならない点は、長期的な音楽制作の安心感を支える重要なポイントです。

旧バージョンのプリセットを直接読み込み可能

Instacomposer 1および2のプリセットファイルをそのままロードできます。

再設定の必要がないため、以前のプロジェクトを即座に再開できます。

旧データの再解釈が可能

従来のプリセットを読み込んだ際、最新のAIアルゴリズムが自動的に解析を行い、より自然なコード進行やメロディにリフレッシュします。

同じ素材でも新しい表現を引き出せます。

プロジェクトの引き継ぎがスムーズ

DAW内で以前のバージョンを使っていたプロジェクトも、差し替えるだけで継続可能です。

これにより、制作中の楽曲を止めることなくアップグレードできます。

Instacomposer 3の使い方|DAW別の導入と設定方法

Instacomposer 3はVST・AU・AAX形式に対応しており、主要なDAWで動作します。

導入方法は基本的に同じですが、MIDIのルーティング方法がソフトによって異なります。

ここでは代表的なDAWごとに、初回セットアップの流れを簡潔にまとめます。

インストール後に正しくルーティングを行うことで、AIが生成したMIDIを任意のソフト音源で再生できるようになります。

設定を誤ると音が出ない場合があるため、最初に確認しておくことが重要です。

FL Studioでの設定手順

Patcherを使用し、Instacomposer 3をMIDIプラグインとして追加します。

その後、出力を任意のインストゥルメントに接続します。

「Output Port」の設定を忘れずに行うことで、複数のMIDIチャンネルを正確に制御できます。

Logic Proでの設定手順

Instacomposer 3はAU MIDIエフェクトとして動作します。

インストゥルメントトラックを作成し、MIDIエフェクトとして本プラグインを挿入します。

AIが生成したフレーズをリアルタイムでLogicの音源に送信できます。

Cubase / Ableton Live / Reaperでの設定

Cubaseでは、Instacomposer 3を別トラックとして追加し、MIDI入力先を対象インストゥルメントに指定します。

Ableton Liveでは2つのMIDIトラックを使用し、1つにInstacomposer 3を、もう1つに音源を配置して接続します。

Reaperではルーティングメニューから直接MIDIを送信先に設定できます。

共通ポイント

どのDAWでも、Instacomposer 3は「MIDIを生成するプラグイン」である点が共通です。

AIが出力するデータを受け取る音源トラックを必ず用意することで、音が再生されます。

Instacomposer 3の仕組み|AIはどうやって曲を作っているのか

Instacomposer 3の核となるのは、独自開発のAIアルゴリズムです。

このAIは音楽理論をベースに、コード進行、メロディ、ハーモニー、リズムを“人間が自然と感じる構造”に沿って生成します。

単なるランダムなノートの羅列ではなく、音楽的な文脈を理解してフレーズを構築するのが大きな特徴です。

また、生成後にユーザーがパラメータを操作することで、曲の雰囲気や複雑さを自在に調整できます。

つまり、AIが素材を生み、人が方向性を決めるという「共作型の作曲プロセス」を実現しています。

音楽理論に基づく生成アルゴリズム

AIはスケールとコードの関係性を理解し、和音とメロディの整合性を保ったまま新しいフレーズを作ります。

そのおかげで、不自然な音の並びが発生しません。

パターンとリズム構造の最適化

リズムや小節の繰り返しを分析し、聴きやすく印象的な展開を作り出します。

反復と変化のバランスを自動的に保つ仕組みです。

ハーモニーと構成の整合性

曲全体のハーモニーを考慮して、コード進行や旋律を自動調整します。

そのため、各トラックを組み合わせても自然なサウンドになります。

ユーザー操作との連携

「ノート密度」「コード複雑度」「ベロシティ」などのパラメータを変更することで、AIの出力を人の意図に合わせられます。

自動生成と手動調整が無理なく共存する点が特徴です。

人間らしいメロディを作るAIのロジック

Instacomposer 3が生み出すメロディが自然に感じられる理由は、「確率的生成」と「音楽理論ベースの制御」を組み合わせたアルゴリズムにあります。

AIはただ音を並べるのではなく、コード進行との整合性、リズムの揺らぎ、モチーフの反復と変化といった“人間の作曲感覚”を模倣しています。

その結果、生成されるフレーズには音楽的な流れと意図が感じられ、まるで人の手で作られたような自然さを実現しています。

また、AIが作り出すパターンは再現性が高く、同じ条件でも微妙に異なる結果を出すため、毎回新鮮なアイデアを得ることができます。

この機能は、インスピレーションが欲しい時やメロディの方向性を探している時に特に効果的です。

コード進行との連動

AIは選択されたスケールとコード情報を解析し、各音がハーモニーに調和するよう自動的に配置します。

そのため、生成されたメロディは自然な響きを保ちます。

リズムとモチーフの変化

単調にならないよう、リズムの位置や音の長さを微妙に変化させます。

反復と変化のバランスを取ることで、印象的なメロディが生まれます。

人間的な“ズレ”の再現

タイミングやベロシティのばらつきを意図的に導入し、演奏感を加えます。

その結果、機械的でない有機的なフレーズになります。

感情的な動きを意識した生成

メロディラインの上昇・下降や休符の取り方を調整し、感情の起伏を表現します。

音楽理論のルールを守りながらも、聴き手の心を引きつけるメロディを生み出します。

クリエイティブな余白を残す設計思想

Instacomposer 3は、AIがすべてを自動化するのではなく、人が創造性を発揮できる“余白”を残すよう設計されています。

AIが作るのはあくまで「音楽のたたき台」であり、最終的な仕上げはユーザーの感性に委ねられています。

このアプローチにより、AIが生成する予測不能な発想と、人間の意図的な選択が融合し、個性的な楽曲が生まれます。

また、各パラメータを調整することで、曲の雰囲気や構造を自在に変えられるため、AIを“アシスタント”として扱える柔軟さがあります。

単なる自動作曲ツールではなく、クリエイティブな制作をサポートする相棒としての存在がInstacomposer 3の魅力です。

AIと人の役割を分担

AIは膨大なパターンを生成し、人はその中から感性で選び取ります。

この分担が、スピードと個性の両立を可能にしています。

生成パラメータによるコントロール

ノート密度、コード複雑度、リズム構造などを数値で調整できます。

少しの設定変更でまったく違う印象の曲を作れる柔軟さがあります。

再生成と手動編集の併用

気に入らない部分だけを再生成したり、手動でノートを加えることも可能です。

これにより、AIが提示したアイデアを自分の作品として磨き上げられます。

AI依存ではなくAI活用へ

Instacomposer 3は「AIが作る音楽」ではなく「AIと作る音楽」を目指しています。

そのおかげで、どんなレベルのユーザーでも創作意欲を保ちながら制作を続けられます。

Instacomposer 3のメリットと限界

Instacomposer 3は、AI作曲の可能性を大きく広げた一方で、すべてをAI任せにすることは想定されていません。

人の感性とAIの効率をうまく組み合わせることで最良の結果が得られる設計になっています。

そのため、長所を理解しつつ、AI特有の制約を把握しておくことが大切です。

ここでは、Instacomposer 3を使う上での主なメリットと限界を整理します。

メリット:作曲スピードと発想力の向上

AIが短時間で複数のアイデアを提示してくれるため、ゼロからの作曲より圧倒的に早く形を作れます。

特に、メロディやコード進行に詰まったときの突破口として有効です。

メリット:音楽理論の壁を超えられる

音楽理論を知らなくても自然な進行が得られるため、初心者でも“聴ける曲”をすぐ作れます。

そのおかげで、感覚的な作曲が楽しめます。

限界:完全自動ではなく方向性が必要

AIは素材を生み出すことに長けていますが、曲のテーマや感情を設定するのは人間の役割です。

明確な意図がないと、出力が散漫になることがあります。

限界:独自性の調整が求められる

生成結果は理論的に整っている一方で、個性や癖は自動では再現できません。

ユーザーが自ら微調整を加えることで“自分の音楽”に仕上げる必要があります。

メリット:作曲スピードとアイデアの爆発的向上

Instacomposer 3の最大の魅力は、音楽制作のスピードを劇的に向上させる点にあります。

これまで数時間かかっていた曲の構成づくりやフレーズ作成を、AIが数秒で提示してくれるため、クリエイターは発想段階から一気に制作モードへ移行できます。

さらに、毎回異なるパターンを生成するため、マンネリ化しやすい作曲プロセスに常に新しい刺激を与えてくれます。

“ひとつのアイデアから十通りの展開を試す”という使い方が可能になり、インスピレーションの連鎖が生まれやすくなるのです。

作曲にかける時間を短縮しつつ、創造の幅を広げたい人にとって、このスピード感は大きな武器になります。

数秒で楽曲の骨組みを生成

ワンクリックでイントロからアウトロまでの構成が自動生成されます。

そのため、曲全体の流れをすぐに掴みながらアレンジ作業に入ることができます。

複数のアイデアを瞬時に比較可能

同じ設定でも再生成するたびに異なる結果が得られます。

比較しながらベストなフレーズを選ぶことで、より洗練された作品に仕上がります。

作曲の初動を圧倒的に短縮

メロディやコード進行を考える時間が不要になるため、制作の初動が非常にスムーズです。

アイデア出しにかかる労力を削減でき、作曲へのモチベーションも維持しやすくなります。

発想の幅を広げるAI提案

自分では思いつかないような進行やリズムをAIが提示します。

そのおかげで、作曲者の個性を刺激する新しい方向性が見つかることも少なくありません。

デメリット:完全自動ではなく“人の手”が必要

Instacomposer 3は高い自動生成能力を備えていますが、「すべてをAIに任せて完成する」ツールではありません。

AIは音楽理論に基づいてバランスの取れたフレーズを作り出しますが、曲としての方向性や感情の表現までは判断できません。

そのため、生成された素材をどう活かすかは、ユーザーの意図とセンスに委ねられています。

AIが提供するのは“可能性のある素材”であり、そこから完成された楽曲を組み立てるには、人の耳と判断が欠かせません。

このプロセスを理解して使えば、AIの弱点を補いながら自分らしい音楽を作ることができます。

AIの出力は「下書き」に近い

Instacomposer 3が生成する楽曲は、あくまで基礎構造やアイデア段階のものです。

曲全体の雰囲気やストーリーを作るのは人の役割です。

感情表現や世界観の設定は人間の仕事

AIは理論的な整合性には強いですが、「切なさ」や「疾走感」などの感情的要素は理解できません。

どんな感情を表現したいかを人が方向付ける必要があります。

自動生成の限界を理解して使う

何度生成しても、思い描いた雰囲気に届かないことがあります。

その場合は、コード進行やスケール設定を調整しながら方向性を導くことが重要です。

AIと人のバランスを取る使い方

Instacomposer 3は、AIが“素材を提示し、人が作品を作る”という分業構造で最大の効果を発揮します。

AIを補助ツールとして使うことで、効率と創造性を両立できます。

Instacomposer 3を最大限に活かすコツ

Instacomposer 3を効果的に使うためには、「AI任せにしすぎないこと」と「生成結果を積極的に再利用すること」がポイントです。

AIが作る素材をそのまま使うのではなく、自分の感覚で微調整することで、作品の完成度と個性が大きく変わります。

また、生成結果の一部を別の曲に流用したり、アレンジ素材として使うことで、制作効率も向上します。

ここでは、初心者から経験者まで実践できる活用のヒントを紹介します。

AI生成を“出発点”として使う

AIが作ったフレーズを完成形とせず、そこから発想を広げる材料として利用します。

特にイントロやBメロなど、展開部分の構成を作る際に有効です。

ジャンルを絞って設定する

設定時にジャンルやテンポを具体的に指定することで、AIの出力が狙いに近づきます。

曖昧な設定よりも、明確な方向性を与えるほうが自然な結果になります。

気に入ったパターンを保存して再利用

生成したMIDIをライブラリ化し、別の楽曲制作時に再利用するのがおすすめです。

自分専用のフレーズ集を作ることで、制作スピードがさらに上がります。

AIの“意外性”を楽しむ

AIは時に予想外の進行やメロディを作り出します。

それを“失敗”ではなく“新しい発見”として取り入れることで、独自性のある作品が生まれます。

初心者におすすめの使い方3選

Instacomposer 3は、音楽理論を知らない初心者でも安心して使えるように設計されています。

AIがコード進行やメロディの整合性を自動で処理してくれるため、難しい理論を理解していなくても“それらしい曲”を作ることが可能です。

ただし、基本操作を少し工夫するだけで、仕上がりの質が大きく変わります。

ここでは、初めてInstacomposer 3を使う人におすすめしたい3つの活用法を紹介します。

1. ワンクリック生成で曲の全体像をつかむ

最初に「Generate」ボタンを押して曲を自動生成してみましょう。

AIが作る構成を俯瞰することで、イントロ・サビなどの配置の仕方を感覚的に理解できます。

“作曲の流れ”を掴む練習にもなります。

2. 気に入ったパートだけを残して再生成

曲全体を一度に作るのではなく、「このメロディは良いけどドラムを変えたい」と思ったら、その部分だけ再生成できます。

全体を作り直すより効率的で、自分好みのフレーズを組み合わせやすくなります。

3. MIDIをDAWにドラッグ&ドロップして学ぶ

生成されたMIDIをDAWに移して実際の音で聴いてみましょう。

構成やリズムの作り方を確認することで、自然と作曲の基礎が身につきます。

気になる部分はノートを動かしてみると、音楽理論を体感的に理解できます。

経験者が活用すべきポイント3選

Instacomposer 3は初心者だけでなく、すでに作曲経験のあるユーザーにとっても強力なサポートツールです。

AIが提示するアイデアを組み合わせることで、作業効率を上げながら新しい発想を得ることができます。

特に、作曲のマンネリを打破したい中級者や、締切のあるプロデューサーにとって、Instacomposer 3は「時間を買うツール」として非常に有効です。

ここでは、経験者が実践的に活用できる3つのポイントを紹介します。

1. アイデア出しの補助として使う

曲の構成やテーマが決まっていても、具体的な展開が思いつかないことがあります。

そんな時にAIが生成する複数のパターンを比較すれば、新しい展開のヒントが得られます。

作曲の「詰まり」を解消する助けになります。

2. 特定のセクションだけAIに任せる

すべてを自動生成するのではなく、Aメロやブリッジなど部分的にAIを活用します。

自分で作ったメロディに対して、AIにコード進行を提案させるなど、共同制作的な使い方ができます。

3. MIDIデータを素材化して再構築する

AIが作成したMIDIをフレーズ素材としてストックしておくのがおすすめです。

後から別のジャンルやテンポに合わせて再構築することで、思いもよらない新曲が生まれることもあります。

Instacomposer 3は本当に買う価値があるのか?

AI作曲ツールが増えている今、「Instacomposer 3は本当に買う価値があるのか?」という疑問を持つ人は多いでしょう。

結論から言えば、“自分で作曲したいけれど時間が足りない人”や“理論を理解せずに音楽を形にしたい人”にとって、十分に価値のある製品です。

単なる自動作曲ソフトではなく、AIと人が協力して作品を作るという点で独自性があります。

そのため、初心者には学習ツールとして、経験者には制作補助として、それぞれ異なる魅力を発揮します。

初心者にとっての価値

音楽理論を学ばなくても、自然な曲を作れる環境を提供します。

AIが生成したデータを通して、音楽の構造を“体で覚える”ことができます。

経験者にとっての価値

AIを使って素早くアイデアを形にできるため、制作の初速を大幅に向上させられます。

時間の制約がある制作現場でも即戦力になります。

コストパフォーマンスの高さ

同価格帯のAI作曲ソフトと比較しても、機能の充実度が高い点が魅力です。

一度購入すればアップデートも無料で提供されるため、長期的にも安心して使えます。

Instacomposer 3が向いている人・向かない人

Instacomposer 3は非常に汎用性の高いAI作曲ツールですが、すべての人に最適というわけではありません。

AIが得意とするのは、音楽理論に基づいた“正しい構成”の生成であり、感情的なニュアンスや実験的な展開はまだ人間の感性に頼る部分が大きいです。

そのため、どんなユーザーに最も向いているのかを把握しておくことで、導入後の満足度が大きく変わります。

以下の比較表では、Instacomposer 3が「向いている人」と「向かない人」の特徴を整理しました。

AI作曲を活かすための前提

AIが自動生成した素材をどう扱うかが最も重要です。

向いている人は“AIと共に作る”という考え方を持ち、向かない人は“AIが全部やってくれる”と誤解しているケースが多いです。

自分の制作スタイルに照らし合わせて判断してみてください。

| 区分 | 向いている人 | 向かない人 |

|---|---|---|

| 作曲経験 | 作曲に慣れていないが、曲を作ってみたい人 | すでに明確な理論と作曲スタイルを確立している人 |

| 制作スタイル | AIの提案をもとに自分で編集・発展させたい人 | 完全自動で曲を完成させたい人 |

| 目的 | アイデア出し・インスピレーションの補助を求める人 | クリエイティブよりも即納品を重視する人 |

| 時間感覚 | 限られた時間で効率的に曲を作りたい人 | 試行錯誤を楽しみたいタイプの人 |

| 操作感 | 新しいツールを試すのが好きな人 | 複雑な設定やDAW連携が苦手な人 |

判断のポイント

Instacomposer 3は、AIを“楽曲制作のパートナー”として扱える人に最も適しています。

自分の音楽性を広げたい、時短しながら質を保ちたいという人には理想的なツールです。

逆に、“AIに完全依存したい”という使い方には向いていません。

動作環境(System Requirements)

Windows

- 対応OS:Windows 8 以降

- 対応フォーマット:VST、AAX

Mac

- 対応OS:macOS 10.13 以降

- 対応フォーマット:VST、AU、AAX

まとめ:W. A. Production「Instacomposer 3」1クリックで曲全体を自動生成する驚異の進化!作曲初心者でもプロ並みの楽曲が作れる、AI作曲ツールの最新版

今回の記事では、AI作曲ツール「Instacomposer 3」の特徴・新機能・活用法について詳しく解説しました。

このツールは、AIが単に自動で音を並べるだけではなく、作曲者の意図を反映しながら音楽的な流れを構築できる点で非常に優れています。

前作からの大幅な進化により、初心者にとっては“作曲の学習ツール”として、経験者にとっては“時短と発想拡張の相棒”として活躍します。

以下に、この記事で紹介した要点をまとめます。

- Instacomposer 3は、ワンクリックで曲全体を自動生成できるAI作曲ツール。

- 新たにソングセクション構造・MIDIインポート・スラッシュコードなどを搭載。

- AIが理論的に正しいフレーズを生成しつつ、人の感性で微調整できる柔軟さを持つ。

- DAWとの連携が容易で、どの制作環境にも導入しやすい設計。

- 初心者は学習用途に、経験者は制作効率化に活用できる。

- AIを“補助”として使うことで、自分らしい音楽をより早く形にできる。

Instacomposer 3は、「AIが作る音楽」ではなく「AIと作る音楽」という新しいアプローチを提案しています。

効率化を求めつつも、自分の創造性を大切にしたい人にとって、非常に価値のあるツールです。

ぜひ、あなた自身の制作スタイルにどれほどマッチするかを確かめてみてください。

【当ブログ限定クーポン】

W. A. Production公式ページで全ての製品に利用できる「当ブログ限定10%OFFクーポン」を配布します!

この記事のURLから公式ページに行き、ご利用ください!

クーポンコードは↓

クーポンの使い方

カート内の「USE COUPON」から、クーポンコード(napskint10)を貼りつけ「ADD DISCOUNT」をタップすると

10%OFFが適用されます!

※クーポンコードの入力画面が見当たらない場合は、一度戻ってから再度カートを開いてください