音にもっと動きや深みを出したい

そんなときに注目したいのが、Polyverse MusicのGatekeeperです。

このプラグインは、“沈黙を操る”次世代のボリュームモジュレーター。

この記事では、Gatekeeperの仕組みと使い方、DAWでの設定、そして創造的な活用法までをわかりやすく解説します。

価格:$49.00

Plugin Boutiqueでの購入手順

特典のもらい方・ポイントの使い方

Plugin Boutiqueで買い物をすると、有料プラグインが1つ無料でもらえます。

無料なので、必ずもらっておきましょう!

※プレゼントされる製品は、月ごとに変わります。

購入するプラグインをカートに入れます。

カートに進んだら「See Gift」をタップし、ほしいプラグインを選びます。

無料で追加されました。

【ポイント利用方法】

Plugin Boutiqueを利用すると貯まる「Virtual Cash(ポイント)」を適用すると、割引されます。

Gatekeeperとは何か?

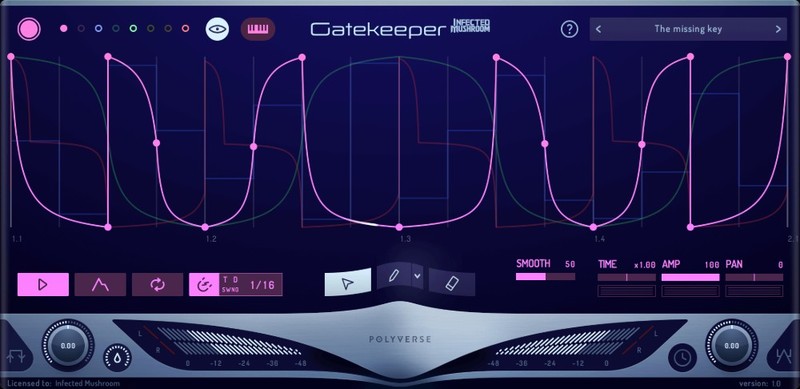

Gatekeeperは、Polyverse MusicとInfected Mushroomが共同開発したボリュームモジュレーション・プラグインです。

音のボリュームを自在に変化させることで、リズムやグルーヴを生み出すことができます。

単純な「ゲート」効果だけでなく、LFOやエンベロープ、ステップシーケンサーとしても機能し、オートメーションを描くように音の動きを作ることが可能です。

そのため、トラックに“動き”や“抑揚”を加えたいときに特に効果的です。

音楽ジャンルを問わず、プロデューサーからサウンドデザイナーまで幅広く支持されています。

開発元:

Polyverse Music(イスラエルのエレクトロニックデュオ・Infected Mushroomが共同開発)。

革新的なモジュレーション技術を得意とするメーカーです。

主な用途:

ボリュームを時間軸で制御して、リズミカルなゲートやダッキング効果を作る。

手動オートメーションよりも正確に音量変化を描けます。

処理精度:

サンプル単位でのオートメーション処理に対応。

テンポやグリッドと完全に同期するため、タイミングのズレが起きません。

対応ジャンル:

EDMやトランスなどのダンスミュージックだけでなく、ポップス、映画音楽、アンビエントなどにも最適です。

音の抑揚を演出するあらゆるシーンで活用できます。

Gatekeeperの基本機能と特徴

Gatekeeperの最大の特徴は、音量変化の「速さ」と「滑らかさ」を同時にコントロールできる点にあります。

最大8つの独立したエンベロープを同時に操作でき、それぞれをMIDIノートやベロシティで制御可能です。

この柔軟な構造により、リズミカルなゲーティング、パンニング、サイドチェイン的な動きを一つの画面で完結させることができます。

また、可変スムージング機能によってクリックやポップを防ぎ、どんな設定でも音が自然に繋がります。

そのため、ミックス段階でも仕上がりが安定します。

8エンベロープ同時制御:

8つの独立したエンベロープを使用可能。

それぞれ異なる動きを持たせることで、ステレオ感やポリリズム的な効果を簡単に作り出せます。

可変スムージング機能:

Smoothスライダーで波形の角を滑らかに調整。

クリックやポップを防ぎながらもパンチを維持できるため、ダイナミックな表現が可能です。

MIDIモジュレーション:

MIDIノートやベロシティ、ランダム化、オルタネーションなどを利用して、タイム・アンプ・パンの各パラメータを制御できます。

CV出力機能:

Unipolar/BipolarのCV信号を出力し、モジュラーシンセなど外部機器をコントロール可能です。

Eurorackユーザーにとっては強力なエンベロープジェネレーターとして機能します。

多機能モード:

AutoPlay・MIDIトリガー・ループなど多彩な再生モードを搭載。

サイドチェイン的なダッキング効果もシンプルな操作で再現できます。

Polyverse「Gatekeeper」の価格

価格:$49.00

Plugin Boutiqueでの購入手順

特典のもらい方・ポイントの使い方

Plugin Boutiqueで買い物をすると、有料プラグインが1つ無料でもらえます。

無料なので、必ずもらっておきましょう!

※プレゼントされる製品は、月ごとに変わります。

購入するプラグインをカートに入れます。

カートに進んだら「See Gift」をタップし、ほしいプラグインを選びます。

無料で追加されました。

【ポイント利用方法】

Plugin Boutiqueを利用すると貯まる「Virtual Cash(ポイント)」を適用すると、割引されます。

Gatekeeperの使い方をDAW別に解説

Gatekeeperは多くのDAWで動作しますが、MIDI信号のルーティングやエフェクトの扱い方には違いがあります。

基本的な流れとしては「オーディオトラックにGatekeeperを挿入し、別のMIDIトラックでトリガーを送る」という形です。

また、AutoPlayを有効にすればMIDI信号がなくても自動的にゲートが動作します。

DAWによって設定箇所や名称が異なるため、代表的な3つのソフトを例に手順を解説します。

基本手順の流れ:

オーディオトラックにGatekeeperをインサートする。

必要に応じて別のMIDIトラックを作成し、Gatekeeperへ信号を送る設定を行う。

AutoPlayをオンにすると、MIDIがなくても自動でシーケンスが再生される。

DAWにより「MIDI出力先」や「ルーティング先」の名称が異なるため注意が必要です。

Ableton Liveでの設定手順

Ableton Liveでは、Gatekeeperをオーディオエフェクトとして利用します。

MIDIノートでゲートを手動制御したい場合は、専用のMIDIトラックを作成して信号をルーティングします。

Liveの「I/O」表示をオンにしておくと、入出力の設定が見やすくなります。

設定が正しければ、再生中のオーディオに対してリアルタイムでゲートが反応します。

手順:

- オーディオトラックを作成し、Gatekeeperをインサートする。

- 新しいMIDIトラックを作成し、出力先をGatekeeperを挿入したオーディオトラックに設定する。

- MIDIキーボードやパッドを使ってノートを入力すると、Gatekeeperが対応するエンベロープをトリガーする。

- AutoPlayをオフにしておくことで、MIDIノート入力時のみゲートが発動する。

- シーケンスを作りたい場合は、GridやLoop機能を使ってテンポと同期させる。

ポイント:

AbletonではVST2版のGatekeeperを使うとMIDI入出力機能が正しく動作します。

VST3版はMIDI経路が制限されるため注意が必要です。

Logic Proでの設定手順

Logic Proでは、Gatekeeperを「インストゥルメントプラグイン」として利用し、別のオーディオトラックをサイドチェイン入力に指定する方法が基本です。

この設定により、オーディオ素材をGatekeeper経由で処理しながら、MIDIノートでゲートを制御できます。

サイドチェインを使うことで、より柔軟な音量コントロールが可能です。

手順:

- 新しいソフトウェア音源トラックを作成し、InstrumentスロットにGatekeeperを挿入する。

- 処理したいオーディオファイルを別トラックに配置し、そのトラックをGatekeeperのサイドチェイン入力に設定する。

- オーディオトラックはミュートしておく。信号はGatekeeper経由で出力されるためです。

- Gatekeeperのウィンドウを開き、AutoPlayをオフにする。

- MIDIキーボードでノートを入力し、ゲートをリアルタイムにコントロールする。

ポイント:

Logicではオーディオ信号を直接インストゥルメントプラグインに送る仕組みを使います。

そのため、サイドチェイン設定が正しくできていないと音が出ないことがあります。

FL Studioでの設定手順

FL Studioでは、Gatekeeperを「インサートエフェクト」として使用します。

MIDI信号を送るために「MIDI Out」プラグインを使い、ポート番号で接続します。

この設定により、GatekeeperにMIDIデータを正確に送ることができます。

手順:

- ミキサーの任意のトラック(例:Track 1)にGatekeeperをインサートする。

- Playlistにオーディオファイルを配置し、そのトラックにルーティングする。

- 新しい「MIDI Out」プラグインを追加し、Port番号を1に設定する。

- GatekeeperのVST設定でMIDI Input Portを同じく1に設定する。

- MIDIノートを入力すると、Gatekeeperがそのタイミングでゲートを発動する。

ポイント:

FL StudioではPort番号の設定が最も重要です。

数字が一致していないとMIDI信号が送られません。

また、AutoPlayを使う場合はMIDI設定を省略しても動作します。

Gatekeeperのユニークスムージング・アルゴリズムとは

Gatekeeperの心臓部ともいえるのが「スムージング・アルゴリズム」です。

通常、急激なボリューム変化を行うとクリックやポップノイズが発生しやすくなりますが、Gatekeeperはそれを独自の処理で解消しています。

エンベロープカーブのピークをわずかに丸めることで、音の立ち上がりを保ちながら耳障りなノイズを防ぐのです。

この技術によって、どんなに細かくゲートを刻んでも滑らかで自然な出力が得られます。

その結果、ハードなリズム表現と上質な音の質感を両立できます。

可変スムージング処理:

サンプル単位でカーブを滑らかに補正します。

変化量が大きい部分ほど補正を強めるため、クリックやポップを効果的に抑えます。

パンチと滑らかさの両立:

カーブを完全に丸めず、必要なアタック感を残す処理設計です。

そのため、リズムの勢いを損なわず自然な音量変化が可能になります。

自動補間処理:

スムージングは動作中リアルタイムに調整され、波形ごとに最適な補間を実施します。

ユーザーは滑らかさを直感的にコントロールするだけで、複雑な調整を行う必要がありません。

「Smooth」パラメータの役割

Smoothパラメータは、Gatekeeperの音質を決定づける重要なコントロールです。

値を上げるほどエンベロープカーブが柔らかくなり、クリックやポップが軽減されます。

一方で、低い値ではアタックが強くなり、より切れのあるリズムが得られます。

この調整を理解することで、楽曲のテンポや音素材に合わせた理想的なダイナミクスを生み出せます。

短い音では0〜30%、滑らかな音量変化を狙う場合は70%以上が目安です。

設定範囲:

0〜100%。

値が0に近いほど速い変化、100に近いほど滑らかな変化を実現します。

適用対象:

Gatekeeper内の全エンベロープカーブに作用します。

複数エンベロープを同時に動かす場合でも統一感のある変化を作れます。

実践的な使い分け:

パーカッシブなキックやスネアでは低めの設定。

ボーカルやパッドのような持続音では高めの設定にすることで、自然な音量変化を保てます。

リスニング効果:

スムージングを適切に使うことで、耳障りなノイズが減り、音の深みや奥行きが増します。

ミックス全体がより滑らかでまとまりのある印象になります。

クリックやポップノイズが出る理由と防止法

クリックやポップノイズは、オーディオ信号が急激に変化した際に波形が不連続になることで発生します。

特に、波形のゼロクロスを無視して音量を急に下げたり上げたりすると耳に刺さるようなノイズが生じます。

Gatekeeperでは、スムージング機能によってこの波形の段差を滑らかに接続するため、ノイズがほとんど発生しません。

加えて、サンプル単位のタイミング精度により、テンポが速い曲でも安定したゲート処理が可能です。

この仕組みを理解すると、ノイズのないクリーンなサウンドを意図的に作り出せます。

発生原因:

音量がゼロ付近で急変すると、波形が連続せず「パチッ」としたノイズが発生します。

オーディオの立ち上がりが激しいトラックで特に起きやすいです。

Gatekeeperの対策:

スムージングアルゴリズムにより、エッジ部分をわずかにカーブ化。

これにより波形が自然に接続され、クリックノイズが除去されます。

追加の防止法:

入力レベルを調整して過度なブーストを避ける。

また、Smooth値を中程度(40〜60%)に設定すると、多くのケースで安定します。

実際の効果:

スネアやベースラインの細かなゲートでも、ノイズなしで立ち上がりの鋭い音が得られます。

細かいリズムパターンでも耳障りにならず、楽曲全体のクオリティが向上します。

Gatekeeperで作るリズミックなゲーティング・シーケンス

Gatekeeperの最大の魅力は、音量の変化でリズムを“描ける”ことです。

波形を視覚的に操作しながら音のオン/オフを作ることで、まるでドラムマシンのようなリズミックなシーケンスを生み出せます。

オーディオ素材に新しいグルーヴを与えたいときや、サイドチェイン的なうねりを作りたいときに非常に効果的です。

この機能を使えば、静寂と音のバランスでリズムの「呼吸」を表現できます。

主な活用シーン:

エレクトロやトランスでキックに合わせたゲートリズムを作る。

アンビエントやポップスで、音の出入りをリズムとして利用する。

ライブ演奏時にリアルタイムで音の抑揚を加える。

ステップシーケンサーとしての使い方

Gatekeeperはステップシーケンサーとしても高い精度を持っています。

「Grid」機能を使えば、音量変化を拍ごとに細かく区切り、正確なリズムパターンを作成可能です。

エンベロープ上にノード(点)を打ち込む感覚で、曲のテンポに合わせたゲート効果を簡単に作れます。

また、「Snap」や「Loop」機能を使うことで、リズムを繰り返しながらテンポに完全同期させることができます。

Grid設定:

ノート単位で細かくゲートを刻むことが可能。

1/4、1/8、1/16、最大で1/128音符まで設定できます。

Snap機能:

ノードをグリッドに自動吸着させ、タイミングのズレを防ぎます。

「S」キーでオン/オフを切り替えられます。

Loop機能:

特定範囲を繰り返す設定ができ、Sustain Loopを使うと1小節内でリズムを循環できます。

リズムの基礎パターンをループさせて、繰り返し再生するのに最適です。

SwingとTriplet:

グリッドを「Dotted(付点)」「Triplet(三連)」に変更可能。

リズムにゆらぎを加えることで、より人間的でグルーヴ感のある動きを作れます。

MIDIトリガーで複数エンベロープを制御する方法

Gatekeeperの「MIDI Note Learn」機能を使えば、最大8つのエンベロープをそれぞれ異なるキーで制御できます。

これにより、1つのトラック上で複数の動きを同時に作り出すことができます。

たとえば、C3でキックに合わせたゲート、D3でスネア用ゲート、E3でパッドの揺らぎといった具合に組み合わせが可能です。

このように音源を“演奏するようにモジュレーションする”感覚が得られます。

MIDI Note Learn設定:

各エンベロープに対応するMIDIノートを学習させる機能です。

ボタンを押して「Learnモード」に入り、鍵盤を押すだけで割り当てが完了します。

8エンベロープの個別設定:

それぞれに異なるタイムカーブやスムージング設定を適用可能。

左右に振り分ければステレオパンニング効果も生まれます。

MIDIベロシティ制御:

ベロシティ情報を使って、音量の強弱をMIDIノートに連動させられます。

リズム全体に自然な抑揚が生まれ、機械的な印象を和らげます。

ポリリズム構成:

異なる長さのエンベロープを重ねることで、複雑なポリリズムや拍ずれのある表現も可能です。

リズム表現のコツ:AutoPlayとSustain Loopの活用

AutoPlayとSustain Loopを上手く使うことで、リズム表現の幅は格段に広がります。

AutoPlayをオンにすると、MIDI信号がなくてもGatekeeperが自動で動作します。

一方で、Sustain Loopを活用すれば、特定のリズムを繰り返しながらリアルタイム演奏と連携できます。

特にエレクトロ系やアンビエント系の楽曲では、音の出入りをループでコントロールすることでグルーヴが安定します。

AutoPlayモード:

MIDI入力を無視し、エンベロープが自動でループ再生されます。

BPMと同期するため、テンポを変えても常にリズムが崩れません。

Sustain Loopの使い方:

エンベロープの一部をループ再生に設定。

ノートが押されている間はループが継続し、離すと残りの部分を再生します。

音楽的な効果:

リズムの「呼吸感」や「間」を自在に演出できます。

ゲートを完全に切る代わりに、残響を残す設定にすると自然な流れになります。

おすすめ設定例:

ドラムトラックではループ区間を短く設定してタイトなリズムに。

パッドサウンドではループ区間を広げて柔らかい揺れを演出します。

Gatekeeperの応用テクニックと実践例

Gatekeeperは、単にリズムを作るだけでなく、音作りの幅を大きく広げるためのツールとしても活躍します。

サイドチェインのような音量変化、オートパンによる空間表現、さらには音の断片化による新しいテクスチャ生成など、さまざまな応用が可能です。

ここでは、音楽制作やサウンドデザインで役立つ実践的な使い方を紹介します。

応用の方向性:

ダッキング効果でミックスの抜けを良くする。

パンニングを自動化して立体的な音像を作る。

音素材を細かく切り刻んで新しいリズムを生み出す。

複数エンベロープを組み合わせて動きのある演出を加える。

サイドチェイン風ダッキングの再現方法

Gatekeeperを使えば、コンプレッサーを使わずにサイドチェインのような“うねり”を簡単に再現できます。

キックが鳴るタイミングに合わせてボリュームを下げるゲートパターンを作るだけで、ポンピング感のあるグルーヴを得られます。

しかも、スムージング機能によって音の繋がりが自然なので、コンプレッサーよりも繊細なコントロールが可能です。

基本設定:

1/4拍単位でゲートカーブを作成し、Kickに同期させる。

Loopを1小節に設定すると、テンポと常に同期します。

Smooth値の調整:

40〜60%程度に設定してクリックを防止。

パンチを保ちながらも自然な音量変化を実現します。

MIDI連動:

キックドラムと同じトラックにGatekeeperをインサートし、MIDIノートをトリガーに設定。

キックと同時にボリュームが自動で下がります。

利点:

コンプレッサーを使わずに明確なリズム感を演出できる。

音量の変化カーブを視覚的に編集でき、調整が非常に速い。

パンニング・エフェクトの自動化

Gatekeeperは、音量だけでなくステレオの動きを作り出すのにも優れています。

8つのエンベロープのうち、左右に振り分けて使用することで、音が空間内を自在に動くようなパンニング効果を作れます。

MIDI入力やランダムモジュレーションを組み合わせることで、自然な広がりや奥行きを付与することができます。

基本構成:

1つのエンベロープを左チャンネル、もう1つを右チャンネルに割り当てる。

Amp値やPan値を個別に設定して動きを作ります。

Altモードの活用:

MIDI ModulationパネルでPanを「Alt」に設定。

ノートを弾くたびに左右交互に音が移動し、ステレオの広がりを感じさせます。

ランダム化設定:

Panを「Rand」に設定すると、再生ごとに異なる位置に音が動きます。

アンビエントやFXサウンドに自然なゆらぎを与えるのに最適です。

実用例:

パッドやシンセに緩やかなパンニングを加えると、静的な音にも奥行きが生まれます。

ボーカルやリードに微細な揺れを与えると、聴感上の存在感が増します。

Gatekeeperを使った創造的サウンドデザイン例

Gatekeeperは、単なるゲートプラグインを超えて“音を再構築するツール”としても使えます。

音をカットしながらリズムを作ったり、極端なエンベロープでグリッチ風の効果を出したりと、アイデア次第でさまざまな実験が可能です。

ここでは、クリエイティブな活用例をいくつか紹介します。

グリッチ風エフェクト:

非常に短いグリッド(1/64や1/128)でノードを配置し、断続的なリズムを作ります。

電子的で攻撃的な雰囲気を演出できます。

ボーカルのリズム化:

Gatekeeperをボーカルに適用し、ステップシーケンスで音を切り刻むように処理。

トラック全体にリズミックな一体感を与えます。

サウンドの再構築:

PadやFX素材の音量を波形的に変化させて、動きのあるテクスチャを生成。

静的な音に「呼吸」や「生命感」を加えます。

Liveパフォーマンス応用:

MIDIコントローラーと組み合わせて、リアルタイムでゲートを変化させる。

即興的な演奏表現やビートの変化を視覚的に行えます。

よくあるトラブルと対処法

Gatekeeperは安定したプラグインですが、DAWや環境によっては音が出ない、ノイズが入る、動作が重いといった問題が起きることがあります。

原因の多くは設定の不備や信号経路の違いによるもので、基本を押さえればすぐに解決できます。

ここでは、実際の使用中によく見られるトラブルと、その具体的な対処法を紹介します。

MIDI信号が反応しない場合

MIDIトリガーが効かない場合、GatekeeperがMIDI入力を受け取っていない可能性が高いです。

特にDAWによっては、MIDIの送信先設定を明示的に行う必要があります。

また、AutoPlayがオンになっているとMIDI信号を無視する仕様になっているため、まずはその設定を確認しましょう。

ルーティングの確認:

MIDIトラックの出力先を、Gatekeeperを挿入したオーディオトラックに設定します。

Abletonの場合はI/Oパネルで出力を指定、FL StudioではMIDIポート番号を一致させる必要があります。

AutoPlayの状態:

AutoPlayがオンだとMIDIノートを受け付けません。

MIDI演奏を使う場合はAutoPlayをオフに切り替えてください。

MIDIチャンネル設定:

DAWとGatekeeperのチャンネル番号が一致しているかを確認します。

複数のトラックで同じポートを使用していると信号が干渉することがあります。

再スキャン:

MIDIデバイスを一度切断し、再認識させると信号が復帰することがあります。

特にUSB機器では再接続で解決するケースが多いです。

音が歪む・レベルが合わない場合

Gatekeeperで音が歪む場合は、入力または出力のゲイン設定に問題があることが多いです。

また、Clip機能やBoost機能を使用していると、音量が過剰に上がってクリッピングが発生することがあります。

こうした場合は、まず信号レベルを整理し、過度なブーストやエフェクトの重ね掛けを避けることが大切です。

入力ゲインの確認:

Input Volumeが+12dB近くになっていると歪みやすくなります。

0dBを基準に調整し、必要に応じて出力段で音量を上げましょう。

出力ゲインの調整:

Output Volumeで最終的なレベルをコントロールします。

ここが上がりすぎていると、ミックス全体がクリップする原因になります。

Clip設定の確認:

「Clip」や「Soft Clip」がオンの場合、0dBを超える信号は意図的に歪ませます。

ナチュラルな仕上がりを求めるときはオフにしてください。

Boost機能の使用時:

Boost x10を使うとノードの音量が大幅に上がります。

エフェクト的な使用以外では避け、必要な場合はSoft Clipを併用してバランスを保ちます。

モニタリングレベル:

音量が適正でも、ヘッドフォンやオーディオインターフェース側でクリップしていることもあります。

DAWのメーターを確認し、-6dB程度のヘッドルームを残すと安全です。

Gatekeeperを最大限に活かすポイント

Gatekeeperは操作がシンプルに見えて、設定の組み合わせ次第でサウンドの印象が大きく変わります。

「パンチのある音」「自然なうねり」「空間的な広がり」など、目的に応じて各パラメータを使い分けることが重要です。

また、プリセットをそのまま使うよりも、自分のトラックのテンポや素材に合わせて微調整することで効果が引き立ちます。

ここでは、音作りの仕上げに差が出る使いこなしのポイントをまとめます。

活用の基本姿勢:

目的を明確にして設定を調整する。

SmoothやAmpのバランスを整えることで、ノイズを抑えつつパンチのある結果を得られます。

Wet/Dryの割合を見直すだけでも、ミックス全体の印象が変化します。

効果を引き立てる設定の組み合わせ

Gatekeeperの効果は、複数のパラメータを組み合わせることで最大限に発揮されます。

単独の設定では得られない立体感やリズム感を作るために、Smooth、Amp、Time、Wet/Dryをバランスよく調整することが鍵です。

設定を変化させながら聴き比べることで、音の「厚み」や「抜け」が自然に整っていきます。

SmoothとAmpの組み合わせ:

Smoothを上げすぎるとアタックが失われ、下げすぎるとノイズが出やすくなります。

Ampを同時に調整し、アタック感を保ちながら滑らかさをキープすると自然な仕上がりになります。

Timeの調整:

リズムのテンポに対して0.5〜1倍付近の設定がバランス良く感じられます。

テンポが速い曲では短め、遅い曲では少し長めに設定するとグルーヴが安定します。

Wet/Dryのバランス:

Wet 70〜80%程度で効果をしっかり感じられます。

100%にするとエフェクト感が強くなりすぎる場合があるため、素材に応じて調整します。

AutoPlayとMIDIの併用:

AutoPlayでリズムを維持しつつ、特定の瞬間だけMIDIノートで変化を加える使い方が効果的です。

一部だけを動かすことで、全体に抑揚が生まれます。

プリセット活用とカスタマイズのコツ

Gatekeeperには多数のプリセットが用意されており、これを起点にカスタマイズするのが効率的です。

特に初心者のうちは、既存プリセットの構造を観察することで波形の作り方やスムージングの使い方を理解しやすくなります。

また、自作のプリセットを保存しておけば、同じような効果を別のプロジェクトでも再利用できるため制作効率が大幅に上がります。

プリセットの保存場所:

Windowsでは「AppData\Roaming\PolyVerse\Gatekeeper」内、Macでは「Library/PolyVerse/Gatekeeper」に保存されます。

「myPresets」フォルダにユーザー作成のプリセットが自動で追加されます。

おすすめ活用法:

工場プリセットを読み込み、GridやSmooth値を調整して自分の楽曲に合うよう最適化します。

テンポ変更にも対応しやすいため、リズムの基礎パターン作りに最適です。

カスタマイズのポイント:

頻繁に使う設定(Smooth値、Loop長さ、Wet比率など)を統一しておくと、トラック間で音の統一感が出ます。

また、曲の構成に合わせてエンベロープの形を少しずつ変化させると、単調さを防げます。

バックアップのすすめ:

プリセットフォルダをクラウドストレージに同期しておくと、環境が変わってもすぐに復旧できます。

プロジェクト共有の際にも便利です。

対応フォーマットと動作環境

Gatekeeperは、主要なDAW環境で利用できるマルチフォーマット対応プラグインです。

MacとWindowsの両方に対応し、AAX形式にも対応しているためPro Toolsでも使用できます。

動作が非常に軽く、リアルタイム処理時の安定性にも優れています。

その結果、ライブパフォーマンスからスタジオ制作まで幅広いシーンで活躍します。

| 項目 | 対応内容 |

|---|---|

| 対応OS | macOS / Windows |

| プラグイン形式 | VST2 / VST3 / AU / AAX |

| 対応DAW | Ableton Live, Logic Pro, FL Studio, Cubase, Pro Tools など |

| 推奨環境 | CPU 2GHz以上 / RAM 4GB以上 |

| 開発元 | Polyverse Music |

まとめ:Polyverse「Gatekeeper」”沈黙”でオーディオに新しい命を吹き込む!ユニーク可変スムージング・アルゴリズムで劇的でパンチのあるゲーティング・シーケンシング実行しながら、クリック・ポップ排除して出力を滑らかに保つ次世代ボリューム・モジュレーション|DTMプラグインセール

今回の記事では、Polyverse MusicのGatekeeperについて、基本構造から応用までを解説しました。

このプラグインは、単なるボリュームコントロールを超えて「音と沈黙をデザインするツール」として機能します。

以下に、この記事で取り上げた要点をまとめます。

- GatekeeperはInfected MushroomとPolyverseが共同開発した高精度ボリュームモジュレーター。

- クリックやポップを防ぐ「可変スムージング・アルゴリズム」を搭載。

- 最大8つのエンベロープで複雑なゲーティングやLFOを作成可能。

- DAW別設定でMIDIトリガーやAutoPlayを自由に組み合わせられる。

- Smooth値・Time・Wet/Dryの調整が音質の鍵になる。

- サイドチェイン風ダッキング、ステレオパン、自動モジュレーションなど応用範囲が広い。

Gatekeeperを使いこなすことで、静寂と音のバランスを自在に操れるようになります。

音の抑揚を「描く」感覚で扱えるこのプラグインは、作曲やミックスに新しい表現の可能性を与えてくれるはずです。

まずはプリセットを読み込み、SmoothとAmpを少しずつ動かしながら、自分だけのリズムを作ってみてください。

価格:$49.00

Plugin Boutiqueでの購入手順

特典のもらい方・ポイントの使い方

Plugin Boutiqueで買い物をすると、有料プラグインが1つ無料でもらえます。

無料なので、必ずもらっておきましょう!

※プレゼントされる製品は、月ごとに変わります。

購入するプラグインをカートに入れます。

カートに進んだら「See Gift」をタップし、ほしいプラグインを選びます。

無料で追加されました。

【ポイント利用方法】

Plugin Boutiqueを利用すると貯まる「Virtual Cash(ポイント)」を適用すると、割引されます。