ビットクラッシャーって使いにくそう…

音が潰れすぎて扱えない

そんな不安を感じていませんか?

Caelum Audioの「DynaBit」は、そんな悩みを払拭してくれる直感操作型の高機能ビットクラッシャーです。

この記事では、DynaBitの主な機能や音作りのポイントを丁寧に解説します。

Lo-Fiやグリッチ系のサウンドを実現したい方に向けて、すぐに使えるノウハウをお届けします。

価格:$59.99

Plugin Boutiqueでの購入手順

特典のもらい方・ポイントの使い方

Plugin Boutiqueで買い物をすると、有料プラグインが1つ無料でもらえます。

無料なので、必ずもらっておきましょう!

※プレゼントされる製品は、月ごとに変わります。

購入するプラグインをカートに入れます。

カートに進んだら「See Gift」をタップし、ほしいプラグインを選びます。

無料で追加されました。

【ポイント利用方法】

Plugin Boutiqueを利用すると貯まる「Virtual Cash(ポイント)」を適用すると、割引されます。

DynaBitとは?Caelum Audioが手がけた最新ビットクラッシャーの全貌

DynaBitは、Caelum Audioによる高機能なビットクラッシャー・エフェクトで、Lo-Fi系サウンドやグリッチ加工、サンプル破壊系の表現に特化しています。

特徴的なのは、細かい音作りが可能でありながら操作性が非常にシンプルな点です。

フィルターやエンベロープ、モジュレーション機能が豊富に搭載されており、単なる音の“劣化”に留まらず、創造的なサウンドメイクが実現できます。

プリセットも豊富で、導入後すぐに音作りを始められる点も魅力です。

直感的なUI:

各機能がアイコンとノブで分かりやすく配置され、マニュアルなしでも操作を理解しやすい構成。

3種類のフィルター:

ローパス、ハイパス、バンドパスが選択可能で、特定の周波数帯だけにビットクラッシュ効果を適用できる。

サンプルレートとビットの個別制御:

極端に低いサンプルレートや1bitまでのビット深度を使って、過激な音質劣化やデジタルノイズを再現可能。

Beat Repeat機能:

音の断片を指定回数ループ再生させることで、ディレイやグリッチ的な動きのあるサウンドが作れる。

LFOやシーケンサーによる自動変化:各パラメーターにモジュレーションを割り当てて、時間的変化やランダム性を持たせられる。

50種のプリセット内蔵:

DrumsやGlitchなどカテゴリごとに分類されており、目的に合ったサウンドをすぐに呼び出せる。

クロスプラットフォーム対応:

Windows・macOS・iOSに対応しており、DAW環境やモバイル制作でも使いやすい。

他のビットクラッシャーとの違い

ビットクラッシャーは数多く存在しますが、DynaBitはその中でも「操作のしやすさ」と「音作りの自由度」が両立された数少ないプラグインです。

一般的なビットクラッシャーは設定がシンプルすぎて調整の幅が狭かったり、逆に複雑で初心者には扱いづらいものが多いのが実情です。

DynaBitはその中間に位置し、直感的なUIと多彩な機能で、初心者から上級者まで幅広く対応します。

モジュレーション機能の豊富さ:

2つのLFO、2つのステップシーケンサー、2つのエンベロープ、さらにMIDIモジュレーションまで搭載し、細かな自動化が可能。

視覚的に操作できるUI:

リアルタイムに音の変化を確認できるビジュアライザーを搭載し、視覚的なフィードバックで操作の結果が分かりやすい。

プリセットの質と量:

50種類の音色が用意されており、音の方向性が分かりやすく、そこから微調整を加えるスタイルにも向いている。

ビートリピート内蔵:

通常のビットクラッシャーにはない「Beat Repeat」機能により、音の反復やグリッチ感のある加工が単体で可能。

フィルター内蔵の柔軟性:

ビットクラッシュの効果を特定の周波数帯に限定できるため、音の芯を残したままLo-Fi感を演出できる。

エンベロープによるダイナミクス制御:

原音の抑揚を保持しつつ、ビット劣化をかけることで、音が潰れすぎるのを防げる。

DynaBitはどんな音楽ジャンルに合うか

DynaBitは、単に音を潰すだけでなく、サウンドに個性や質感を加えることができるエフェクトです。

そのため、幅広いジャンルで活用されており、特にLo-Fi、グリッチ、ヒップホップ、エレクトロニカ、アンビエント、実験音楽などで高く評価されています。

アナログ感や荒々しさを加えたい場面にぴったりです。

うまく使えば、ポップスやロックなどの楽曲でも「意外性のあるスパイス」として機能します。

Lo-Fi HipHop:

ドラムやサンプルの質感を落とし、ヴィンテージ感を演出するのに最適。

グリッチ/IDM:

Beat Repeat機能で不規則なリズムや破壊的な音像を作り込める。

エレクトロニカ:

滑らかさよりもデジタルノイズや粗さを活かすジャンルに向いている。

アンビエント:

LFOやシーケンサーで微細に変化するテクスチャーを生み出せる。

Lo-Fiポップ/インディー:

あえて音質を落としてレトロ感やエモさを表現したいときに使える。

映画音楽/サウンドデザイン:

特定の効果音や不協和音的な演出に使うことで、映像と音に一体感を出せる。

どんな人におすすめ?初心者でも使える?

DynaBitは、サウンドメイクにこだわる中級〜上級者だけでなく、ビットクラッシュ系エフェクトを初めて使う初心者にも適した設計になっています。

操作が視覚的で分かりやすく、マニュアルを読まなくても基本的な音作りがすぐに試せるようになっているのが魅力です。

さらに、50種類のプリセットがあらかじめ用意されているため、「とにかく音を変えてみたい」という直感的なニーズにもすぐ応えてくれます。

エフェクト初心者:

プリセットを選ぶだけで即Lo-Fiな音が作れるため、複雑な知識がなくても扱いやすい。

ビートメイカー/トラックメイカー:

ドラムやシンセの音にグリッチ感やデジタルな個性を加えたいときに便利。

シンガーソングライター:

ボーカルやギターの一部にLo-Fi加工を加えて、表現の幅を広げたい人にも向いている。

サウンドデザイナー:

ビジュアル的なエフェクト処理や環境音の加工に使うことで、個性的な効果を得られる。

ライブパフォーマー:

リアルタイムで音に変化を加えたい場面で、直感的な操作性と反応性が活きてくる。

DTMを始めたばかりの人:

音の変化が分かりやすいため、エフェクトの勉強や耳を鍛える練習にもなる。

Caelum Audio「DynaBit」の価格

価格:$59.99

Plugin Boutiqueでの購入手順

特典のもらい方・ポイントの使い方

Plugin Boutiqueで買い物をすると、有料プラグインが1つ無料でもらえます。

無料なので、必ずもらっておきましょう!

※プレゼントされる製品は、月ごとに変わります。

購入するプラグインをカートに入れます。

カートに進んだら「See Gift」をタップし、ほしいプラグインを選びます。

無料で追加されました。

【ポイント利用方法】

Plugin Boutiqueを利用すると貯まる「Virtual Cash(ポイント)」を適用すると、割引されます。

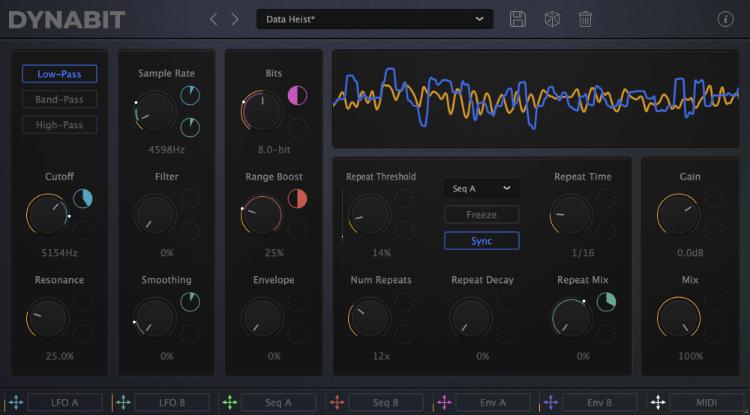

DynaBitの基本構成と主な操作画面の見方

DynaBitの画面は、機能が目的ごとに整理されており、初めてでもどこを触れば何が起きるのかが直感的に分かる作りになっています。

全体は「フィルター」「サンプルレート」「ビット操作」「ビートリピート」「モジュレーション」「出力」など、用途別にブロック化されており、それぞれに明確なアイコンとノブが配置されています。

マウスオーバーで機能が確認できるため、初心者でも安心して扱えます。

メニューバー:

画面上部にあり、プリセットの選択・保存・削除、ランダマイズボタンが並ぶ。

設定の出発点になる場所。

フィルターセクション:

音にエフェクトをかける前段階で、対象の周波数帯を選べる。

Lo-Fi感を調整するのに便利。

サンプルレート/ビット削減エリア:

サウンドを荒らす心臓部。

設定によっては極端に壊れた音も作れる。

Beat Repeatブロック:

音の一部をループさせることで、ディレイやグリッチ感を演出するパート。

モジュレーションセクション:

LFOやエンベロープ、シーケンサーの操作が可能。

音に動きや表情をつけられる。

出力セクション:

最終的な音のミックス量やボリュームを調整。

全体のバランスを整える場所。

ビジュアライザー:

黄色が原音、青がエフェクト後の波形を示す。

リアルタイムで変化を目で確認できる。

メイン画面の構成と役割

DynaBitのメイン画面は、音作りに必要な機能が視覚的に整理されており、初見でも操作の流れがつかみやすくなっています。

各セクションは上下左右に分かれて配置されており、それぞれの役割が明確です。

エフェクトの流れに沿って並んでいるため、上から順番に調整していくことで、無理なくサウンドメイクを進めることができます。

上部:メニューバー:

プリセットの選択や保存、ランダマイズ、情報表示などを管理。

作業の起点になる部分。

左上:フィルターセクション:

入力信号にかけるフィルターを設定。

ローパス、ハイパス、バンドパスをボタンで切り替え可能。

中央上:サンプルレートリダクション:

入力音のサンプルレートを下げることで、デジタルなざらつきやLo-Fi感を演出。

中央下:ビットリダクション:

音のビット深度を調整して、解像度を落とした音に加工。

Range Boostやエンベロープもここに含まれる。

右上:Beat Repeatセクション:

指定範囲の音を繰り返すことで、グリッチやディレイ風の効果を付加。

下部:モジュレーションボタン群:

LFO、エンベロープ、ステップシーケンサーなどを呼び出すトリガーエリア。

右下:出力セクション:

音量やエフェクトのかかり具合(ミックス率)を調整。

最終的な音の仕上がりをコントロール。

画面中央:ビジュアライザー:

リアルタイムで音の変化を視覚化。

エフェクトの効果がひと目で分かる。

プリセットの選択・保存・削除方法

DynaBitには、音作りのスタート地点として便利なプリセットが50種類用意されています。

これらは画面上部のメニューバー中央にあるプルダウンメニューから簡単にアクセスできます。

プリセットをベースに微調整していくことで、ゼロから音を作るよりも効率的に目的の音に近づけられます。

また、気に入った設定を保存して自分専用のプリセットとして登録することも可能です。

プリセットの選択:

中央のプルダウンメニューをクリックすると、カテゴリ分けされたプリセット一覧が表示される。

クリックで即座に読み込まれる。

プリセットの保存:

右側のフロッピーディスク型アイコンをクリック。保存ダイアログが開き、任意の名前で保存できる。

保存先は自動で適切なフォルダに設定されている。

プリセットの削除:

ゴミ箱アイコンをクリックすると、現在選択中のプリセットを削除できる。

誤操作を防ぐために確認ダイアログが表示される。

ランダマイズ機能:

保存ボタンと削除ボタンの間にあるサイコロアイコンで、各パラメーターをランダムに変化させることができる。

偶然から面白い音が生まれることも。

ユーザープリセットの分類:

保存されたプリセットは、メニュー内の「User」カテゴリに自動で振り分けられるため、後から探しやすい。

ランダマイズボタンは何が変わる?

DynaBitのメニューバーにあるサイコロのようなアイコンは、「ランダマイズボタン」です。

これを押すと、主要なエフェクトパラメーターが自動的にランダム設定され、予測できないサウンドが一瞬で生成されます。

プリセットとは違い、毎回異なる結果が得られるため、偶発的な発見やインスピレーションが欲しいときに非常に役立ちます。

音作りの出発点として試すだけでなく、そのまま保存して自作プリセットとして活用することもできます。

対象となるパラメーター:

ビット深度、サンプルレート、フィルターの種類とカットオフ、モジュレーションの割り当てなど多岐にわたる。

使いどころ:

新しい音色が欲しいが自分で一から作るのが大変なときや、思いもよらない音のバリエーションを試したいときに効果的。

注意点:

一部の設定は極端な値になることもあり、意図しないノイズや無音になる場合があるため、使いながら微調整がおすすめ。

保存のタイミング:

気に入った設定ができたら、すぐにプリセットとして保存しておくのがコツ。

ランダムに生成された設定は再現できないため。

クリエイティブな活用法:

1つの音源に対して何度もランダマイズを試し、素材として録音・再編集する使い方も可能。

DynaBitの使い方:フィルター機能の種類と音作りへの影響

DynaBitには、ビットクラッシュの効果を特定の音域にだけ適用できるフィルター機能が搭載されています。

これにより、音の一部にだけLo-Fi感やノイズを加えるといった細かい演出が可能になります。

全体を壊すのではなく、低音だけにクラッシュ感を出したり、高域を削ってあたたかみを出すなど、音作りの幅が大きく広がります。

フィルターはリアルタイムで切り替え可能で、演奏中にも柔軟に変化を加えられるのが魅力です。

ローパスフィルター:

高音域をカットして、こもったような音に変える。L

o-Fiやレトロ感を演出するのに効果的。

ハイパスフィルター:

低音域を削ることで、シャープで軽い印象に。

パーカッションやFX音に使うと抜けがよくなる。

バンドパスフィルター:

特定の帯域だけを通す。

狭い音域に集中させて、ラジオボイスや機械的な音を演出できる。

カットオフ周波数:

どの帯域まで効果を適用するかを設定。

ノブを回すだけでリアルタイムに変化を加えられる。

レゾナンス(共振):

カットオフ周辺の周波数を強調することで、フィルターに特徴的なクセを加えられる。

フィルターのON/OFF切り替え:

ボタン一つで機能を有効・無効にでき、音のビフォーアフターを簡単に比較可能。

フィルター3種の使い分け方

DynaBitに搭載されているフィルターは「ローパス」「ハイパス」「バンドパス」の3種類。

それぞれ効果が異なり、用途や目的によって使い分けることで、音の輪郭や印象を自在にコントロールできます。

Lo-Fi的な演出やミックスの抜け感調整、特定の帯域を目立たせる加工など、音楽ジャンルを問わず活用しやすいのがポイントです。

ローパスフィルター:

高音をカットし、丸みのある音に仕上げる。

スネアやボーカルの高域を柔らかくしたいときにおすすめ。

ハイパスフィルター:

低音をカットして、スッキリとした質感にする。

シンバルやハイハットの濁りを取り除きたいときに最適。

バンドパスフィルター:

中音域だけを通す。

ラジオボイスや電話のような質感を出したいとき、SEやボイス加工にも有効。

カットオフ周波数の調整:

エフェクトの影響範囲を細かく設定可能。

動かすだけで音の印象が劇的に変化する。

効果の比較・切り替え:

ワンクリックでON/OFFが可能なので、エフェクト前後の違いを簡単に聴き比べられる。

ジャンル別の活用例:

Lo-Fiではローパスで「くぐもり感」を強調、エレクトロニカではバンドパスで変調的なサウンドを演出できる。

カットオフとレゾナンスの効果的な設定例

フィルターを使いこなすうえで、カットオフとレゾナンスの設定は非常に重要です。

どちらも音の輪郭や強調したい帯域に大きく影響を与えるパラメーターで、DynaBitでもこの2つを調整することで、フィルターの個性を引き出せます。

とくにビットクラッシュと組み合わせたときの変化は大きく、Lo-Fi感やデジタルなクセをより際立たせることができます。

カットオフ周波数を下げる:

音の高域が徐々に消え、こもったような質感に。

Lo-Fi HipHopのスネアやリード音にぴったり。

カットオフ周波数を上げる:

低域をカットし、軽やかで明るい印象に。

シンバルやグリッチ系サウンドと相性が良い。

レゾナンスを強める:

カットオフ付近の音を強調し、フィルターのクセを演出。

電子的な音色やサイバー感を出したいときに効果的。

レゾナンスを下げる:

フィルターの影響を穏やかにし、ナチュラルな印象に。

背景音や環境音に適した設定。

モジュレーションとの組み合わせ:

LFOやエンベロープでカットオフを動かすと、時間的に変化するサウンドが生まれる。

静的 vs 動的な使い分け:

固定値で設定すると安定した質感に、モジュレーションを加えると動きのある音に変わる。

サンプルレート制御とビット操作で作るLo-Fiサウンド

DynaBitの真骨頂は、サンプルレートとビット深度を細かく調整することで、Lo-Fi感を自由自在にデザインできる点にあります。

これらの操作は単に音を劣化させるためだけではなく、「質感」や「雰囲気」を演出するための強力なツールです。

極端な設定にすれば崩壊寸前のノイズにもなり、控えめに使えば味のあるアナログ感を加えることもできます。

特にLo-Fi HipHopやチル系のトラックメイキングにおいては、DynaBitのコアとなる機能と言えるでしょう。

サンプルレートの低下:

元の音をざらつかせたり、輪郭をぼかす。

10Hzまで下げられるため、極端な劣化も可能。

スムージング機能:

サンプルレート低下時の「カクカク感」をなめらかに調整。

デジタル感を抑えた温かみのある音に変化させられる。

Nyquistフィルター:

サンプリングエラー(エイリアシング)を抑えるための機能。

過激な設定でも音の破綻をコントロールできる。

ビット深度の削減:

音の解像度を落とし、粗い質感に。

1bitまで設定可能で、極端なデジタルノイズの再現もできる。

Range Boost:

信号を増幅してからビット処理することで、小さい音でも効果が明確に出るようになる。

特に静かな音源に有効。

エンベロープ機能:

ビット削減によって失われがちなダイナミクスを補い、音の厚みや立体感を保てる。

サンプルレートを下げるとどうなる?

サンプルレートとは、1秒間に音をどれだけの頻度で記録・再生するかを示す値です。

DynaBitではこのサンプルレートを極端に下げることが可能で、デジタル特有の“荒さ”や“ザラつき”を生み出す要因になります。

サンプルレートを下げるほど、音の情報量が減り、輪郭がぼやけたりノイズのような質感が生まれます。

これはLo-Fi感やグリッチ感を加えたいときに非常に効果的です。

高いサンプルレート(原音に近い):

音の解像度が高く、自然でクリアな印象。

加工感は少ない。

中程度のサンプルレート:

やや粗さが加わり、アナログサンプラーのような質感が出る。

HipHopやLo-Fiでよく使われる設定。

極端に低いサンプルレート(10Hzなど):

音の形が崩れ、破綻寸前のノイズになる。

グリッチ系やサウンドデザイン向き。

スムージングなし:

音が“階段状”に再現され、カクカクとしたデジタル感が強調される。

スムージングあり:

階段状の波形がなめらかになり、耳障りなノイズが軽減される。

より自然な質感を保ちたいときに使う。

リズム素材への応用:

ドラムやパーカッションに適用すると、粗いビートやビンテージマシン風の雰囲気が出せる。

Nyquistフィルターとスムージングの活用法

サンプルレートを下げたときに問題となるのが「エイリアシング」と呼ばれる耳障りなデジタルノイズです。

DynaBitではこれを抑えるために「Nyquistフィルター」と「スムージング」という2つの機能が搭載されています。

どちらも音の劣化をコントロールする役割を持ち、Lo-Fi感を演出しつつも“聴きやすさ”を保ちたいときに欠かせない調整項目です。

Nyquistフィルター:

サンプルレートの半分以上の周波数成分をカットすることで、エイリアシング(折り返しノイズ)を防ぐ。

音を過度に破綻させたくない場合に有効。

フィルター強度の調整:

数値を上げるとより滑らかで上品な劣化感、数値を下げると荒く尖った音になる。

Lo-Fi寄りか、グリッチ寄りかで使い分けると良い。

スムージング機能:

サンプル間の“段差”を滑らかにつなげて、音のギザギザ感を減らす。

ざらつきは残しつつも耳に優しい仕上がりにできる。

両者の組み合わせ:

Nyquistフィルターで不要なノイズを抑え、スムージングで音の表面を整えることで、Lo-Fiサウンドに深みを与えられる。

ジャンル別の使い方:

アンビエントやチル系ではスムージングを強めに、グリッチ系ではあえてフィルターを弱くしてデジタル臭さを残す使い方が向いている。

視覚的な確認:

DynaBitのビジュアライザーを使えば、フィルターやスムージングの効果が波形として確認できるので、耳だけでなく目でも調整しやすい。

ビット深度とRange Boostの関係

DynaBitのビットリダクション機能は、音の「解像度」を下げてLo-Fi感やザラついた質感を生み出す重要な機能です。

ビット深度とは、音の振幅(音量)をどれだけ細かく表現できるかを示す指標で、数値が小さいほど音が粗く、デジタル的なノイズが増えていきます。

これに加えて「Range Boost」を併用することで、より明確にビットクラッシュの効果を引き出すことができます。

ビット深度の設定(Bits):

16bitや24bitが一般的な高音質。

これを4bitや1bitまで下げることで、極端に粗くてザラついた音に変化する。

低ビット数での特徴:

音の抑揚がなくなり、無機質で“壊れた”印象に。

グリッチ音やノスタルジックなゲーム風サウンドに向いている。

Range Boostの役割:

信号の振幅を一時的に増幅し、ビットクラッシュの影響をより強く出す。

小さな音や弱い信号でも明確に効果を感じられるようになる。

音のダイナミクスが潰れる現象:

深いビットリダクションでは音の抑揚が消え、平坦になるが、Range Boostを使うことで元の輪郭を強調できる。

静かな素材への応用:

ウィスパーボイスやピアノの小さなアタック音など、通常ではビットクラッシュが効きにくい音にも効果を適用できる。

クリエイティブな使い方:

Range Boostをモジュレーションと組み合わせることで、ビットクラッシュの強弱をリズムや音量に合わせて動的に変えることが可能。

ダイナミクスを活かすEnvelopeの設定

ビットクラッシャー系エフェクトは、音を潰す性質上、元のダイナミクス(音の強弱や抑揚)を失いやすい傾向があります。

DynaBitでは、この問題を解消するために「Envelope(エンベロープ)」機能が用意されており、入力信号に反応してリアルタイムにエフェクトの強さを調整することが可能です。

これにより、潰れすぎず、抑揚のある生きたLo-Fiサウンドを作ることができます。

Envelope A/Bの構成:

DynaBitには2つのエンベロープがあり、それぞれ独立して異なるパラメーターに割り当てられる。

アタック設定:

エンベロープが音に反応し始めるまでの速度。

短くすると瞬時に反応し、長くするとじんわりと変化する。

リリース設定:

音が消えた後、エンベロープが元に戻るまでの時間。

長めにすると音の変化がなだらかになる。

Filter付きのエンベロープ:

Low-PassまたはHigh-Passのフィルターを加えることで、どの周波数帯に反応するかを選べる。

たとえば高音にだけ反応させるといったことが可能。

Cutoffの調整:

どこからどこまでエンベロープの影響を受けるかを決める重要なポイント。

微調整で自然な変化に。

ダイナミクス復元の実例:

強めのビットクラッシュをかけつつ、アタックの瞬間だけ原音を少し残す設定にすることで、パンチのある音が得られる。

Beat Repeat機能を使ったグリッチ&ディレイ演出

DynaBitが他のビットクラッシャーと一線を画す要素の一つが「Beat Repeat」機能です。

これは、音の一部分を一定のタイミングで繰り返すことによって、ディレイのような効果やグリッチ的な断片的サウンドを作り出すものです。

単なるビットクラッシュでは得られない“動きのある変化”を与えることができ、リズムに個性や勢いを加えるための強力な武器になります。

使い方次第で、自然なループから予測不能なカオスまで幅広い演出が可能です。

繰り返しのトリガー:

LFOやエンベロープ、MIDIなどを使って、どのタイミングでリピートを開始するかを設定できる。

Repeat Threshold:

リピートが発動する音量のしきい値を決定。

設定を低くすると小さな音でも反応しやすくなる。

Num Repeats:

音が何回繰り返されるかを数値で調整。

リズムに緊張感を持たせる短い繰り返しから、ディレイ風の余韻まで対応。

Repeat Time:

繰り返される音の長さ。

Syncを有効にするとテンポに合わせて拍単位で設定できる。

Repeat Decay:

繰り返すごとに音をどれだけ減衰させるかを調整。

長く残すとディレイ風、急激に減衰させるとグリッチ風に。

Freeze機能:

指定した音を無限に繰り返すモード。

ループ素材の作成や即興的な演出に活用できる。

Repeat Mix:

原音とリピート音のバランスを調整し、自然な混ざり具合を作れる。

Beat Repeatでできること一覧

DynaBitのBeat Repeat機能は、単なるループ再生にとどまらず、演出的・機能的に多彩な応用ができるパートです。

トリガーの設定やリピート回数、音の長さ、減衰率など細かくコントロールできるため、シンプルなビート補強から大胆なグリッチ演出まで、1つの機能で多くの役割を担います。

以下のような使い方を組み合わせることで、より立体的で動きのある音作りが可能になります。

リズム強調:

キックやスネアの一部を繰り返すことで、リズムにアクセントやドライブ感を加えられる。

ディレイ風演出:

少し長めのRepeat Timeと緩やかなDecayを組み合わせると、エコーのような空間感を演出可能。

グリッチノイズ生成:

短いRepeat TimeでNum Repeatsを多めに設定し、Decayを急激に落とすことで、不規則で破綻気味なグリッチ音が作れる。

ブレイクビート加工:

ループの途中にBeat Repeatを挿入することで、意図的なビートの“崩し”を演出し、リズムに躍動感を与えられる。

テンポ同期効果:

Syncをオンにすれば、DAWのテンポに合わせた正確なタイミングでの繰り返しが可能。

ビート構築の一部として組み込みやすい。

無限ループ演出:

Freezeをオンにして、特定のフレーズや効果音をその場で無限ループさせる。

ライブやSE作成に有効。

サウンドデザイン用途:

短いノイズやSEを切り取って繰り返すことで、ゲーム音や効果音にも応用できる。

反復時間や回数、フェードの設定のコツ

Beat Repeat機能を使いこなすには、「Repeat Time(反復時間)」「Num Repeats(反復回数)」「Repeat Decay(減衰)」の3つのパラメーターのバランスがとても重要です。

設定次第で自然なディレイ感にもなれば、破壊的なグリッチにもなります。

どのような音の動きを目指すかによって、この3つを意図的に組み合わせることで、狙い通りの演出を実現できます。

Repeat Time(反復時間):

音をどの長さで切り取って繰り返すかを設定。

短いと細かく刻まれたグリッチ系に、長いとエコー風に。

Syncモードの活用:

DAWテンポに合わせてリピートさせる場合はSyncをオン。

小節単位のきれいなループが作りやすくなる。

Num Repeats(反復回数):

同じフレーズを何度繰り返すかを指定。

少ないと自然なアクセント、多いと大胆な効果に。

Repeat Decay(減衰):

繰り返される音が徐々に小さくなる比率。

Decayをゼロにするとすべて同じ音量、数値を上げると徐々にフェードアウト。

Fadeを意識した設定:

Decayを軽くかけると繰り返しが耳障りになりにくく、音楽的なまとまりが出やすい。

組み合わせの例①:ディレイ風

・Repeat Time:1/4

・Num Repeats:3

・Decay:70〜80%

→自然な残響が得られる

組み合わせの例②:グリッチ風

・Repeat Time:1/32

・Num Repeats:8〜12

・Decay:0〜20%

→短く断片的で攻撃的な印象

Freeze機能の使いどころ

DynaBitのBeat Repeatセクションにある「Freeze」機能は、Repeatで繰り返された音のループを無限に持続させる特殊なモードです。

これをオンにすると、設定されたフレーズや断片が止まることなく鳴り続けるため、リズムやフレーズを“凍結”したような効果を得られます。

使い方次第で、即興的なループ素材の作成や、パフォーマンス中の音の固定に役立ちます。

音素材の固定:

ビートやSEの一部を切り取って永続的に鳴らすことで、一定のリズムや効果音を維持できる。

ライブパフォーマンス:

曲の途中でFreezeをオンにし、その場のフレーズをループ。

即興的なブレイクや展開の演出に使える。

ループ素材の生成:

気に入った反復パターンをFreezeで止めて、そのまま録音・編集すれば、オリジナルのループ素材として再利用可能。

空間系演出に活用:

Decayを高めに設定した上でFreezeすると、浮遊感のあるパッドやアンビエント素材として使える。

不規則リズムの強調:

Syncをオフにしてミリ秒単位で設定した音をFreezeすると、テンポから外れたリズムの中に“ずっと鳴り続けるノイズ”を挿入できる。

制御の注意点:

Freezeをオンにすると、その部分の音がずっと鳴り続くため、曲全体とのバランスに注意が必要。

オン/オフのタイミングが演出の鍵になる。

強力なモジュレーション機能で音を動かす

DynaBitの魅力の一つは、ビットクラッシャーでは珍しく、複数のモジュレーション機能を搭載している点です。

LFO(低周波オシレーター)、ステップシーケンサー、エンベロープ、そしてMIDI入力によるモジュレーションまで、あらゆる動的変化を作るためのツールがそろっています。

これらを組み合わせて使えば、静的だった音が、時間とともに揺れたり、跳ねたり、揺らめいたりと、生きたサウンドへと変化します。

LFO(A/B):

サイン波や三角波、ノコギリ波などの形状でパラメーターを周期的に変化させられる。

たとえば、ビット深度を周期的に変えると“波打つLo-Fi感”を演出できる。

ステップシーケンサー(A/B):

任意のステップに数値を設定し、リズミカルかつ断続的な変化を生む。

Sync機能を使えばテンポと連動した動きも可能。

エンベロープ(A/B):

入力音に反応して変化を加える。

音が強くなる瞬間だけエフェクトがかかるような“ダイナミックな演出”に適している。

MIDIモジュレーション:

ノートやベロシティ、MIDI CCを使って変化を加えられる。

外部からの制御でエフェクトの動きを同期させることができる。

モジュレーションの割り当て方法:

各パラメーターの横にある丸いスロットをクリックまたはドラッグするだけで割り当て可能。

直感的な操作で、複雑な動きを簡単に実現できる。

視覚的なフィードバック:

モジュレーションがかかると、ノブの周囲に色付きのリングが表示され、どの範囲で動くのか一目で分かる。

LFOとステップシーケンサーの違い

DynaBitでは、LFO(Low Frequency Oscillator)とステップシーケンサーという2種類の周期的モジュレーターが利用できます。

どちらも「時間経過によるパラメーターの自動変化」を実現するためのツールですが、動き方や適した用途が異なります。

これらを理解して使い分けることで、より自在で音楽的なモジュレーションが可能になります。

LFO(低周波オシレーター):

一定の波形に従って連続的に変化する。

サイン波やノコギリ波、三角波、スクエア波から選択でき、なめらかで自然な揺れを演出できる。

例:ビット深度をLFOで揺らすことで、うねりのあるLo-Fiサウンドを作れる。

ステップシーケンサー:

決められた数の“段階的な”数値変化を繰り返す。

各ステップで値を指定でき、機械的でリズミカルな動きを出すのに向いている。

例:サンプルレートを16ステップで変化させると、グリッチ的な断続的ノイズを作れる。

動きの性質の違い

・LFO:連続的・滑らか・自然な印象

・ステップシーケンサー:段階的・リズミカル・機械的な印象

SyncとRateの使い分け:

どちらもテンポに同期させたり、Hzで自由に速度を指定することができるため、曲に合わせた正確な動きを作れる。

スムース機能:

ステップシーケンサーでもスムージングを加えることで、LFOに近いなめらかさを演出可能。

用途に応じて調整すると音に一体感が出る。

エンベロープの基本設定と実用例

DynaBitに搭載されているエンベロープは、入力された音の変化(音量の強弱など)に反応して、パラメーターを動的に制御するモジュレーション機能です。

LFOやシーケンサーのような周期的な動きではなく、リアルタイムの音の入力に応じて反応するため、より“演奏に連動した自然な動き”が生まれます。

とくに、ダイナミクスを活かしたLo-Fi表現や、トラックに抑揚を加えたいときに効果的です。

Attack(アタック):

音が入ってからエンベロープが反応するまでの時間。

短くすれば即反応、長くするとじんわり効果が出る。

Release(リリース):

音が止んでからエンベロープがゼロに戻るまでの時間。

リリースを長くすると余韻が残る印象になる。

Filter Type(フィルタータイプ):

High-PassまたはLow-Passを選択し、エンベロープがどの周波数帯に反応するかを絞り込める。

Cutoff(カットオフ):

エンベロープの影響範囲を決めるパラメーター。音のどの部分に対してモジュレーションがかかるかを調整できる。

実用例①:スネアのアタック強調

→ エンベロープでビット深度をコントロールし、アタック部分だけ少しだけ劣化させて存在感を出す。

実用例②:ボーカルの息遣いに反応

→ Lo-Passフィルターにエンベロープを適用し、声の強弱に応じて高域を開閉。生っぽい空気感を演出できる。

実用例③:静かな音にのみ効果を出す

→Releaseを長めに設定し、弱い音にも継続的なモジュレーションを加えて、サウンドに陰影をつける。

MIDIによるコントロール設定方法

DynaBitには、MIDI入力を活用したモジュレーション機能が搭載されています。

これにより、キーボードのノート、ベロシティ(打鍵の強さ)、MIDIコントローラーからのCC(コントロールチェンジ)信号などを使って、エフェクトの各パラメーターをダイレクトに制御できます。

演奏とエフェクトの動きをシンクロさせたいときや、リアルタイムで変化を加えたい場面で非常に便利な機能です。

MIDI Sourceの選択:

Note(音程)、Velocity(打鍵の強さ)、Controller(MIDI CC)から入力元を選択。

用途に応じて自由に切り替え可能。

AttackとReleaseの設定:

入力に対する反応速度と、戻るまでの時間を調整。

瞬時に変化させたいときはAttackを短く、余韻を出したいときはReleaseを長めに設定。

活用例①:ベロシティでビット深度を制御

→ 軽く叩いたノートは原音に近く、強く叩いたノートではビットクラッシュが強くかかるように設定することで、表情豊かなプレイが可能になる。

活用例②:MIDIノートでエフェクトのON/OFF

→ 特定のノートをトリガーにして、Repeat機能を発動させたり、Filterを開いたりと、演奏に応じたリアルタイム制御ができる。

活用例③:MIDI CCでLFOのRateをコントロール

→ ハードウェアのつまみやフェーダーを使って、リアルタイムにモジュレーション速度を調整。ライブパフォーマンスにも最適。

接続時の注意:MIDI入力を正しく受け取るには、DAW側でDynaBitにMIDIチャンネルがルーティングされているか確認する必要がある。

実践的なDynaBit活用法とおすすめ設定

DynaBitは機能が豊富なぶん、「どこから手を付ければいいかわからない」と感じる方もいるかもしれません。

そんなときは、目的に応じた設定の“テンプレート”を試してみるのがおすすめです。

ここでは、実際の制作現場で使いやすい設定例を紹介します。

Lo-Fiなビートメイキング、ドラムやベースへの応用、さらには他のエフェクトとの組み合わせまで、現場で“効く”活用法をまとめました。

Lo-Fi感を出したいとき:

サンプルレートを中程度(5kHz前後)に設定し、ローパスフィルターで高域を軽く削る。

スムージングを少し加えると、より柔らかい仕上がりに。

ビートにグリッチ感を加えるとき:

Beat Repeatを1/32など短いRepeat Timeで設定し、Num Repeatsを8以上に、Decayを0〜20%程度にする。

Syncをオンにすればテンポとのズレもない。

静かな音にエフェクトを効かせたいとき:

Range Boostを活用してビット削減の影響を強調。

さらにEnvelopeでアタックを短めに設定すれば、瞬間的な変化が際立つ。

演奏に抑揚を加えたいとき:

エンベロープでフィルターのCutoffを制御。

音量に応じてフィルターが開閉するため、より“生きた”印象のサウンドになる。

音の動きが欲しいとき:

LFOでBit ReductionやMixなどを周期的に揺らす。

ゆっくり動かせばサウンドに奥行きが生まれる。

Lo-Fi系サウンドを作るおすすめ設定

Lo-Fiサウンドは、意図的に音質を落とすことで“あたたかみ”や“懐かしさ”を演出するスタイルです。

DynaBitはこの表現に非常に適しており、適切な設定をすることで、ザラついた質感やフィルム風の質感を手軽に再現できます。

ポイントは「音を壊しすぎず、味わい深く劣化させること」。

以下のような設定をベースに調整すれば、Lo-Fiトラックに自然に溶け込む音が作れます。

Sample Rate:4000〜6000Hz

→ 高音域がざらつき、アナログサンプラー風の質感に。

Bits:4〜6bit

→ 解像度を下げて、まろやかかつ少し歪んだ雰囲気を作る。

Range Boost:オン

→ 弱い信号にも効果をしっかりかけ、全体の統一感を出す。

Filter Type:Low-Pass

→ 高域を落として柔らかい印象に。Cutoffは6〜10kHz付近。

Envelope:アタック短め、リリース中程度

→ ダイナミクスを保ちつつ自然な変化を加える。声や鍵盤などにも使いやすい。

Smoothing:20〜40%

→ デジタル臭を抑え、耳に優しいトーンに仕上げる。

Mix(Wet/Dry):40〜60%

→ 原音の情報も適度に残し、聞き疲れしないサウンドに。

おすすめの追加演出

→ Beat Repeatで1/4拍を数回リピート、Decayを緩めに設定すると、カセットテープ風の劣化やラグっぽさが加わる。

ドラムやベースに使うときの注意点

DynaBitはドラムやベースにも効果的に使えますが、元の役割が“リズムや低域の土台”であるため、エフェクトのかけ方には注意が必要です。

特にビットクラッシュやサンプルレートの極端な調整は、アタック感や低音の太さを損なう原因になりやすく、ミックス全体が不安定になることもあります。

音のキャラクターを壊しすぎないよう、意識的なコントロールが求められます。

キックに使う場合:

Bitsは6〜8bit程度で軽めに、Sample Rateもやや高めに設定。

エンベロープでアタックだけにエフェクトをかけると、芯を残しつつ個性が出る。

スネアやハイハットには:

Beat RepeatやBit Reductionを積極的に活用。

高域成分が多い音はエフェクトの変化がよく効くため、遊びやすい。

ベースに使う場合:

Bit Reductionは控えめに。

Range Boostを使うとブーミーになりすぎることがあるので、Mixで原音とのバランスを調整。

フィルターの使い方:

Low-Passを併用して高域のジャリつきを抑えると、エフェクトが浮かずに自然に溶け込む。

アタック感の保持:

ビットクラッシュでアタックが潰れた場合は、エンベロープやMixパラメータを調整して原音の勢いを戻す。

ミックスの中で浮かないように:

ドラム全体に強くかけすぎるとまとまりがなくなるため、個別にかける、またはグループバスで薄くまとめるのがおすすめ。

他のエフェクトとの組み合わせ例

DynaBitは単体でも十分に個性的な音を作れますが、他のエフェクトと組み合わせることでさらに深みや広がりのあるサウンドメイクが可能になります。

特にLo-Fiやグリッチ系の制作では、空間系やダイナミクス系のエフェクトと相性が良く、エフェクト同士が補い合うことで、音楽全体の完成度を高めることができます。

ここでは、効果的な組み合わせ例をいくつか紹介します。

DynaBit × リバーブ

→ ビットクラッシュでざらつかせた音にリバーブを加えると、壊れた質感の中に広がりと余韻が生まれ、映画的・アンビエント的な雰囲気に。

DynaBit × コンプレッサー

→ ビット削減で潰れたダイナミクスを、軽くコンプで整えると、ミックス全体のバランスが取りやすくなる。

特にドラムやボーカルに有効。

DynaBit × サチュレーター(歪み系)

→ ビットクラッシュによるざらつきに、サチュレーションを加えることで、さらにウォームでアナログライクな質感に。

中域に厚みが出る。

DynaBit × フェイザー/フランジャー

→ Beat Repeatなどで作った断続的な音に時間系モジュレーションを加えると、機械的で揺れるグリッチサウンドが完成。

SEやBGMにも◎。

DynaBit × ステレオイメージャー

→ モノラルっぽく狭くなりがちなLo-Fi音を、ステレオ処理で広げると現代的で聴きやすい音になる。

ミックスの奥行きも演出できる。

DynaBit × ディレイ

→ Repeat機能と組み合わせて、異なるタイミングの繰り返しを重ねると、リズムが複雑で面白いサウンドに。

テンポ同期を意識するとまとまりやすい。

DynaBitの注意点と使いこなしのコツ

DynaBitは非常に多機能で柔軟なエフェクトですが、設定を間違えると「意図しないノイズが出る」「音が潰れすぎて使えない」といったトラブルに見舞われることもあります。

特に初心者のうちは、全体の音バランスやモジュレーションのかかりすぎに注意が必要です。

ここでは、DynaBitを快適に使いこなすために意識しておきたいポイントを紹介します。

プリセットをベースに調整する

→ 最初は完全にゼロからではなく、プリセットを読み込んでから微調整を行うと、全体のバランスを崩しにくい。

Mix(Wet/Dry)の活用

→ 原音とエフェクト音を混ぜるバランスを調整することで、“潰しすぎ”を防げる。

Lo-Fi感だけ加えたい場合は30〜50%程度が目安。

高域の管理に注意

→ Sample Rateを下げすぎると高音が耳障りになることがある。

スムージングやLow-Passフィルターでコントロールするのがおすすめ。

再生環境で音を確認する

→ DynaBitのような音質変化系は、スピーカーとヘッドホンで印象が大きく変わる。

必ず複数の環境で確認を。

Freeze機能の使いすぎに注意

→ 永続的なループが混ざりすぎると、楽曲全体のリズムやダイナミクスが崩れる可能性がある。

使用箇所を限定するのがコツ。

ビジュアライザーを活用する

→ 音の変化が目で見えるので、モジュレーションやフィルターの効果を視覚的に確認しながら調整できる。

極端な設定は録音して再利用

→ 破壊的すぎてリアルタイム使用に向かない設定は、音として録音し、サンプル素材として使うのも一つの手段。

システム要件

DynaBitは、Mac・Windows両方の主要な環境に対応しており、最新の制作環境にも安心して導入できます。

Mac(macOS)

- 対応OS:macOS 10.13以降(64bit専用)

- 対応フォーマット:VST3 / AU / AAX

- Apple Silicon(M1・M2チップ)にネイティブ対応

Windows

- 対応OS:Windows 7以降

- 対応フォーマット:VST3(32bit・64bit両対応)、AAX(64bitのみ)

- ※AAXフォーマットは64bit版のみに対応していますのでご注意ください。

まとめ:DynaBitを使いこなせばLo-Fiもグリッチも思いのまま|DTMプラグインセール

今回の記事では、Caelum Audioの多機能エフェクト「DynaBit」について、その特徴から具体的な使い方、モジュレーションや組み合わせ技まで幅広く解説しました。

以下に、要点を簡単にまとめます。

- 直感的な操作性と豊富な機能を

両立したビットクラッシャー - フィルター・サンプルレート・ビット深度を

細かく調整可能 - Beat RepeatやFreezeで

グリッチ系演出も自在に - モジュレーション機能(LFO、シーケンサー、エンベロープ、MIDI)で

動きのある音作りが可能 - プリセット活用から実践的な設定例まで、

初心者〜上級者に対応 - 他エフェクトと組み合わせて

さらに深みのあるサウンドに発展

DynaBitは、「音を潰す」だけのエフェクトではありません。“音に質感と表情を加えるツール”として、作曲やサウンドデザインに大きな可能性をもたらします。

ぜひプリセットから試して、自分だけのLo-Fi・グリッチサウンドを作り上げてください。

価格:$59.99

Plugin Boutiqueでの購入手順

特典のもらい方・ポイントの使い方

Plugin Boutiqueで買い物をすると、有料プラグインが1つ無料でもらえます。

無料なので、必ずもらっておきましょう!

※プレゼントされる製品は、月ごとに変わります。

購入するプラグインをカートに入れます。

カートに進んだら「See Gift」をタップし、ほしいプラグインを選びます。

無料で追加されました。

【ポイント利用方法】

Plugin Boutiqueを利用すると貯まる「Virtual Cash(ポイント)」を適用すると、割引されます。