【当ブログ限定クーポン】

W. A. Production公式ページで全ての製品に利用できる「当ブログ限定10%OFFクーポン」を配布します!

この記事のURLから公式ページに行き、ご利用ください!

クーポンコードは↓

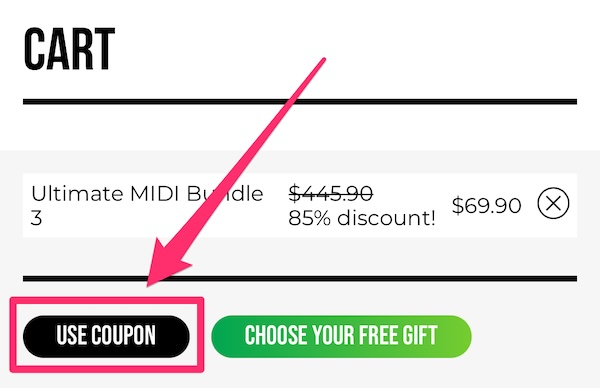

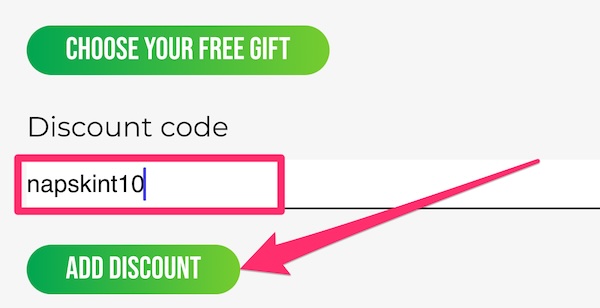

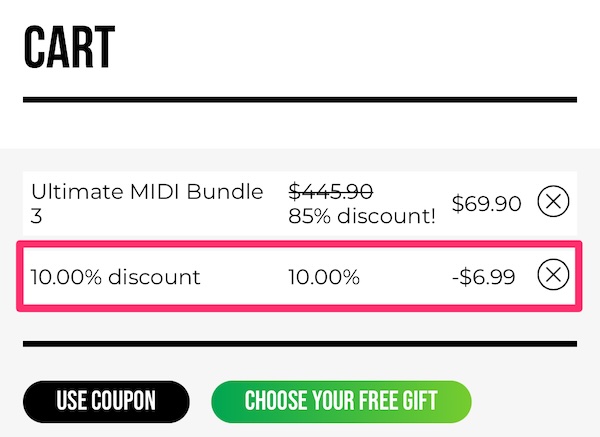

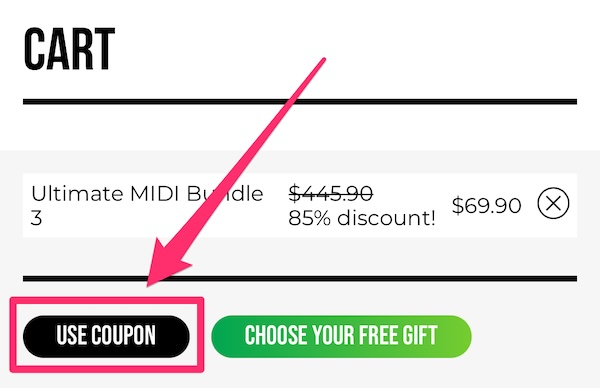

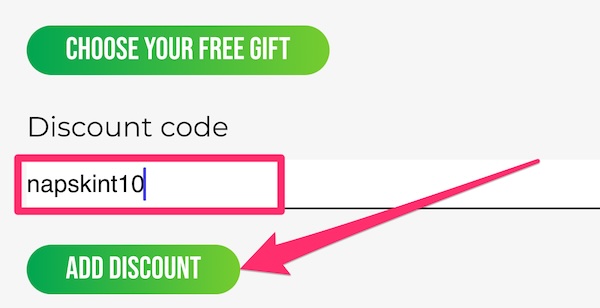

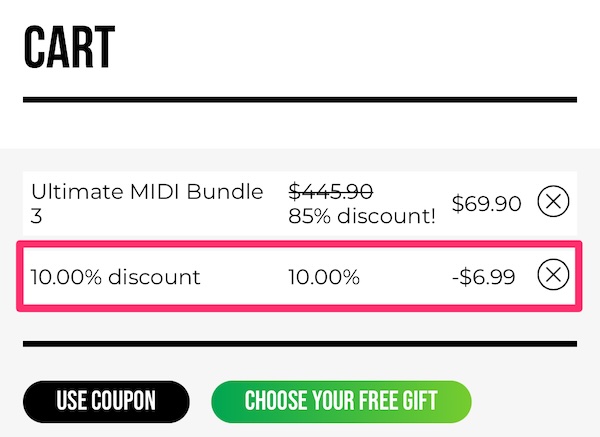

クーポンの使い方

カート内の「USE COUPON」から、クーポンコード(napskint10)を貼りつけ「ADD DISCOUNT」をタップすると

10%OFFが適用されます!

※クーポンコードの入力画面が見当たらない場合は、一度戻ってから再度カートを開いてください

完成したはずのトラックが、なぜか冷たく機械的に聞こえる

そんな悩みを抱えたことはありませんか?

デジタル環境では音が整いすぎて、人間味や自然な揺らぎが失われやすいのです。

W. A. Productionの「Drifter」は、その欠けた要素を補うプラグイン。

この記事では、Drifterの特徴や使い方、効果的な活用シーンを詳しく解説します。

Drifterとは?基本機能と特徴を徹底解説

Drifterは、音に自然な揺らぎや人間的な動きを与えるためのマルチエフェクトプラグインです。

デジタル環境で生じがちな「整いすぎた音」に、微妙な不安定さを加えることでリアルな演奏感を取り戻せます。

中心にはDepthとSpeedを備え、全体のモジュレーションを直感的にコントロール可能です。

さらにNaturalとCreativeの2系統を切り替えることで、アコースティック感の補強から大胆な音作りまで対応できます。

そのため、楽曲制作の幅を広げる強力なツールとして注目されています。

複雑なモジュレーション

ランダム性を持つ動きを常に生成し、同じ揺れ方を繰り返さない。

音が「生きている」ように聞こえる。

DepthとSpeedの中央コントロール

Depthで揺らぎの強さを、Speedで変化の速さを管理。

全体を一括で調整できる。

NaturalモードとCreativeモード

Naturalは音量・定位・ピッチなど基本的な揺れを担当。

Creativeは位相や周波数など実験的な変化を加える。

安定した出力管理

入力と出力のゲイン調整に加えてAGCを搭載。

モジュレーションによる音量の不安定さを抑えられる。

Drifterはどんなプラグイン?基本構造を知る

Drifterは、直感的に操作できるユーザーインターフェースを採用しています。

中央のDepthとSpeedが心臓部で、音の揺れ具合をまとめて調整可能。

下部のスライダー群はNaturalとCreativeの2系統に分かれ、それぞれ異なる役割を担います。このおかげで、初心者でもすぐ効果を体感でき、経験者は細かく追い込むことも可能です。

こうしてシンプルさと柔軟性を両立した構造になっています。

DepthとSpeed

Depthは揺らぎの強さを、Speedは揺れの速さを決定。

サウンド全体の動きをまとめて調整できる。

Naturalの各スライダー

Level・Pan・Pitch・Toneを制御。

自然な演奏感や音楽的な奥行きを表現する。

Creativeの各スライダー

Phase・Shift・Shape・Filterを制御。

独特な音響変化やLo-Fi感を作り出す。

ユーザーフレンドリーなUI

視覚的に理解しやすい設計。

初心者はプリセット中心、上級者は細かなパラメータ操作と使い分けられる。

他のモジュレーション系プラグインとの違い

モジュレーション系プラグインは数多く存在しますが、Drifterが特にユニークなのは「不規則で自然な動き」を常に生成する点です。

一般的なLFOベースのプラグインは周期的な揺れを繰り返すため、どうしても人工的な印象が残ります。

一方でDrifterは、自然界のように決して同じ動きを繰り返さないモジュレーションを実現します。

そのため、トラックに有機的で人間的な質感を加えることができ、アナログ感やライブ感を重視する制作者に特に適しています。

LFOベースとの違い

他プラグインは周期的な波形を繰り返すが、Drifterは不規則な変化を続けるため自然な揺らぎが得られる。

アナログ感の再現力

古いシンセやテープの不安定さを忠実に模倣できる。

デジタルの冷たさを和らげるのに効果的。

多彩なモード切替

Naturalでリアルさ、Creativeで実験的な変化を簡単に選べる。

目的に応じて柔軟に使える。

安定性と軽さ

CPU負荷が低く、大規模プロジェクトでも安心して導入可能。

他の重いエフェクトと同時使用もしやすい。

DepthとSpeedの仕組みと活用法

Drifterの中心的な操作は、DepthとSpeedの2つのパラメータです。

Depthはモジュレーション全体の強さを決め、どの程度揺らぎを反映させるかを統合的にコントロールします。

Speedはその揺らぎの速さを決定し、音の動きが穏やかな変化になるか、あるいは激しいうねりになるかを左右します。

このおかげで、たった2つのパラメータを触るだけでサウンドの印象を劇的に変えることが可能です。

初心者はまずこの2つを操作することで、Drifterの魅力をすぐに体感できます。

Depth(深さ)

揺らぎの大きさを決定。

小さく設定すれば微細な変化、大きくすれば大胆な動きになる。

Speed(速さ)

モジュレーションの変化スピードを管理。

遅めなら緩やかでアンビエント的、速めならトリッキーで目立つ効果に。

DepthとSpeedの組み合わせ

両方を調整することで、自然な息づかいから大胆な音響操作まで幅広く表現可能。

初心者へのおすすめ設定

Depthを30〜40%、Speedを中程度に設定すると、自然で心地よい揺れを作りやすい。

W. A. Production「Drifter」の価格

NaturalとCreativeモードで広がる音作りの可能性

Drifterの魅力は、モジュレーションを「Natural」と「Creative」の2系統に分けて扱える点にあります。

Naturalモードはアナログ機材や人間の演奏が持つ微妙な揺らぎを再現し、ミックスに温もりや有機的な動きを与えます。

一方のCreativeモードは、位相や周波数を積極的に操作して大胆な音響効果を生み出すものです。

このように、目的に応じて使い分けることで、リアルな演奏感から実験的なサウンドまで幅広く対応できます。

制作者の意図を素早く反映できる柔軟性が大きな特長です。

Naturalモードの役割

音量・定位・ピッチ・トーンを揺らすことで、人間らしい演奏の不安定さを再現する。

Creativeモードの役割

位相や周波数、倍音やフィルターを変化させ、意外性のあるサウンドやLo-Fi感を作り出す。

使い分けのコツ

楽曲の自然さを保ちたいならNatural。

独特な効果や実験的な質感を求めるならCreativeが適している。

両モードの組み合わせ

同時に使うことで、自然さと大胆さを両立できる。

音楽性に奥行きを与えるアプローチが可能になる。

Naturalモード:有機的な揺らぎを再現

Naturalモードは、アナログ機材や生演奏のような自然な揺らぎを再現するために設計されています。

音量や定位、ピッチ、トーンといった基本的な要素を微妙に動かすことで、均一で無機質な音に「不完全さ」を与えます。

こうして生まれるわずかな不安定さは、逆に音楽を心地よく響かせる効果を持ちます。

特にパッドやボーカル、アコースティック系の音に適用すると、空気感や演奏者のニュアンスが加わり、リスナーに自然で温かみのある印象を残せます。

Level(音量)

音量をわずかに揺らし、演奏者が弾く強弱のニュアンスを再現する。

Pan(定位)

左右の位置を微妙に動かし、ステレオ感と臨場感を生み出す。

Pitch(音程)

ほんの少しの揺れを加えることで、アナログシンセや人間の声のような自然な不安定さを表現する。

Tone(トーン/EQ)

高音や低音をわずかに変化させ、呼吸感や倍音の温かみを付与する。

Creativeモード:実験的で個性的な音響効果

Creativeモードは、音を大胆に変化させたいときに活躍します。

位相や周波数、倍音やフィルターといった要素を揺らし、自然な演奏感ではなく意図的な「音の変形」を生み出します。

これにより、従来のモジュレーション系エフェクトでは得られないユニークなサウンドを作り出すことが可能です。

特にエレクトロニックやLo-Fi、実験的なジャンルにおいては、予測できない変化が楽曲の個性を際立たせる武器になります。

独創的な雰囲気を演出したい制作者には欠かせない機能です。

Phase(位相)

音の波をずらすことで、独特な広がりや揺らぎを生み出す。

アンビエントな空間表現にも有効。

Shift(周波数シフト)

音の周波数を移動させ、独特な倍音や奇妙なサウンドを生成する。

エフェクト色が強い。

Shape(倍音変化)

音の倍音成分を揺らし、デジタルな硬さを崩してザラつきや温かみを加える。

Filter(フィルター)

ローパスやハイパスをモジュレートし、Lo-Fi感やアナログ的な質感を自在に演出する。

LEVEL・PAN・PITCH・TONEの実用例

Naturalモードで扱う4つの要素は、どれも楽曲の印象を大きく変える重要な役割を持っています。

これらを適切に揺らすことで、整いすぎて平坦に感じる音に生命感を与えられます。

LEVELは演奏の強弱を再現し、PANは立体感を付与。PITCHはアナログ特有の揺らぎを表現し、TONEは音色の微妙な変化で温かみを加えます。

このおかげで、シンプルなループでも生演奏のようなニュアンスを持たせることが可能になります。

実際の制作現場でも活用頻度が高いポイントです。

LEVEL(音量の揺らぎ)

ドラムループに使えば、人間が叩くようなダイナミクスを再現できる。

PAN(定位の変化)

パッド音源に適用すると、左右に漂うような立体感が生まれ、空間が広がる。

PITCH(音程の揺らぎ)

シンセやストリングスに加えると、アナログ機材の不安定さが表現できる。

TONE(トーンの変化)

ボーカルにかけると息遣いや表情が強調され、よりリアルな質感を演出できる。

PHASE・SHIFT・SHAPE・FILTERの効果的な使い方

Creativeモードの4つのパラメータは、音を大胆に加工し独特な質感を生み出します。

いずれも少し動かすだけでサウンドに個性が加わり、曲全体の雰囲気を一変させる可能性を秘めています。

特に電子音楽や実験的なジャンルでは、これらの効果を活かすことで他にはないオリジナルな音を作り出せます。

その結果、既存のループやシンセプリセットも、全く新しいキャラクターを持った音に変貌させることが可能です。

PHASE(位相変化)

サウンドの波形を揺らし、ステレオ感や空間的な奥行きを強調する。

パッドやアンビエント系に有効。

SHIFT(周波数シフト)

音の帯域をずらし、奇抜でユニークな響きを作る。

シンセリードに使うと強烈な存在感が出る。

SHAPE(倍音コントロール)

倍音の構成を揺らして歪みやザラつきを演出する。

Lo-Fi感や荒々しさを強調したいときに便利。

FILTER(フィルター変化)

ローパスやハイパスをモジュレートし、音に開閉感を与える。

ドラムループに使うとグルーヴが強調される。

Drifterの使い方:音楽ジャンル別に見るDrifterの活用シーン

Drifterは一つのジャンルに限定されず、幅広い音楽スタイルに適応できる柔軟なプラグインです。

自然な揺らぎを重視すればアコースティックやシネマティック系に、実験的な設定を使えばEDMやLo-Fiのようなジャンルに最適です。

このように方向性を切り替えるだけで、同じトラックでも全く異なる質感を引き出せます。

制作する音楽のジャンルに応じて役割を変えられるのが大きな強みです。

EDM・トラップ

リズムを強調し、ダンスフロアで映える迫力あるサウンドを演出する。

Lo-Fi・ビンテージ

音にざらつきやアナログ感を加え、懐かしさや温かみを引き出す。

シネマティック・アンビエント

空間的な広がりや奥行きを強調し、没入感のあるサウンドスケープを作り出す。

EDM・トラップでの効果的な利用法

EDMやトラップといったジャンルでは、迫力のあるビートとインパクトの強いサウンドが求められます。

しかし同じループやシンセを繰り返すだけでは単調になりがちです。

そこでDrifterを使うと、リズムに揺らぎを加えたり、シンセやベースを進化させたりして楽曲全体をより生き生きと聴かせることができます。

特にドロップ前の緊張感を演出したり、サビでのエネルギーを引き立てたりする場面で効果を発揮します。

その結果、既存の素材を使いながらも、個性と迫力を兼ね備えたトラックを構築できるのです。

キックとベースへの適用

低域に自然な揺らぎを加え、グルーヴ感を強化する。

特にトラップでは808ベースに効果的。

シンセリードでの使用

揺れを与えることで単調さを解消。

ドロップ部分で印象的なフレーズを際立たせる。

ハイハットやパーカッション

定位やトーンを動かしてリズムに変化を加え、リスナーを飽きさせない。

ブレイクやビルドアップ

Creativeモードを活用し、フィルターや位相を操作して緊張感を演出する。

Lo-Fiやビンテージ質感の再現方法

Lo-Fiやビンテージ系の音楽は、わざと「不完全さ」を残すことで独特の温かみを表現します。

Drifterはまさにその質感を作り出すのに最適なプラグインです。

ピッチをわずかに揺らすことで古いテープの伸び縮みを再現したり、トーンを変化させてスピーカー越しのような柔らかい音を演出できます。

また、フィルターや倍音変化を活用すると、レコード特有の曇りやザラつき感を簡単に加えることが可能です。

こうしてデジタルの冷たさを中和し、聴き手に懐かしさと人間味を伝えるLo-Fiサウンドを実現できます。

ピッチの揺らぎ

カセットやレコード再生時の自然なヨレを再現し、懐かしさを強調する。

トーンの変化

中高域をわずかに削ることで、ビンテージ機材特有の柔らかな音質を作れる。

フィルター操作

ローパスで高域を抑えると古いスピーカーを通したような質感に。

Lo-Fiらしい奥行きが出る。

倍音コントロール

Shapeを動かすと、デジタル音源にザラつきや暖かみを追加できる。

アナログ感を演出するのに効果的。

シネマティック・アンビエントでの表現力強化

シネマティックやアンビエント系の音楽では、空間的な広がりや時間の流れを感じさせる表現が求められます。

Drifterは微妙なモジュレーションを加えることで、静かなパッドやドローンに深みを持たせ、サウンドスケープ全体をより没入感のあるものに仕上げられます。

特に、定位の動きやトーンの変化を緩やかに設定すると、まるで音が呼吸しているかのような効果が得られます。

その結果、リスナーが音の世界に包まれるような体験を演出でき、映像作品やアート性の高い楽曲に最適です。

パッドサウンドへの適用

わずかなピッチ変化で音に浮遊感を与え、空間を漂うような響きを作る。

ドローン音の加工

トーンやフィルターを揺らして深みを加え、単調さを防ぐ。

長時間鳴らしても飽きない質感になる。

定位のモジュレーション

左右の動きを緩やかに変化させ、広がりと没入感を強調する。

映画やゲーム音楽に効果的。

リバーブとの併用

Drifterで生まれた揺らぎをリバーブに通すことで、幻想的で奥行きのある音場が完成する。

楽器・トラック別に使い分けるDrifterの実力

Drifterはジャンルだけでなく、各楽器やトラックごとに異なる効果を発揮します。

ボーカルなら人間らしさを、ドラムならリズムの揺れを、シンセなら奥行きや浮遊感を強調可能です。

このように適材適所で使い分けることで、ミックス全体に自然な一体感と生命力を加えることができます。

ボーカル

微妙なピッチやトーンの揺れを加えることで、歌声に表情や温かみを与える。

ドラム・パーカッション

音量や定位を揺らし、人間が演奏しているようなグルーヴ感を生み出す。

シンセパッド・ストリングス

持続音に漂うような動きを与え、楽曲に奥行きと空気感を追加できる。

ボーカルに与える人間味と表現力

ボーカルは曲の中心にあるため、わずかなニュアンスの違いがリスナーの印象を大きく変えます。

Drifterを活用すると、過度に整いすぎた声に自然な揺らぎを与えられ、リアルな歌唱表現を取り戻せます。

特にピッチやトーンを微妙に動かすことで、歌手が実際に息を吸ったり声を震わせたりするような生々しさを再現可能です。

その結果、無機質に処理されたボーカルが、リスナーに感情を届ける「楽器」として蘇ります。

ライブ感を補強したいときや、シンプルな録音に深みを加えたいときに効果的です。

ピッチの揺らぎ

自動補正で硬くなった声に自然な揺れを戻し、人間的な温度感を与える。

トーンの変化

高域や低域を少し動かすことで、声に息遣いや表情を加えられる。

音量の動き

Levelを揺らすと、歌手が強弱をつけて歌うようなダイナミクスが再現できる。

定位の変化

左右にわずかに動かすことで、声が空間に広がり、立体感を感じられる。

ドラム・パーカッションに生命感をプラス

ドラムやパーカッションはリズムの基盤を担うため、機械的すぎると楽曲全体が単調に感じられてしまいます。

Drifterを適用することで、打ち込み特有の「整いすぎたリズム」にわずかな揺らぎを加えられます。

音量や定位の変化は、まるでドラマーが演奏しているかのような自然な強弱と立体感を演出します。

また、フィルターや倍音変化を組み合わせれば、グルーヴの中にアクセントが生まれ、リスナーを惹きつける表現力が増します。

シンプルなビートでも、こうして人間味のあるリズムへと変化させることができるのです。

音量の揺らぎ

同じベロシティで打ち込んだドラムに強弱を与え、人間らしいニュアンスを再現する。

定位の変化

スネアやハイハットを左右に揺らし、リズム全体に奥行きと広がりを生み出す。

フィルター効果

特定の帯域を揺らして抜け感や曇りを演出。

ビートの雰囲気を一瞬で変えることができる。

倍音コントロール

Shapeを使えば、タムやパーカッションに独特の質感が加わり、グルーヴが豊かになる。

シンセパッドやストリングスに奥行きを加える

持続音を担うシンセパッドやストリングスは、曲全体の雰囲気や空間を支える重要な要素です。

しかし、音がフラットすぎると単調に聞こえやすく、聴き手を引き込みにくくなります。

そこでDrifterを使うと、微妙なピッチ変化やトーンの揺らぎが加わり、音が呼吸しているかのような質感を生み出せます。

さらに定位やフィルターを動かせば、奥行きと広がりが増し、サウンドスケープに立体感を付与できます。

こうして楽曲全体が包み込むような深みを持ち、映画音楽やアンビエント作品にも適した表現が可能になります。

ピッチの変化

持続音にわずかなヨレを与え、漂うような浮遊感を作り出す。

トーンの揺らぎ

音色の質感を揺らして柔らかさや温かみを加える。

冷たいデジタル感を和らげる効果がある。

定位の操作

ステレオ空間を広げるように左右を揺らし、没入感を強調する。

フィルターのモジュレーション

高域や低域をゆっくり動かして、音が呼吸するような奥行きを演出する。

実際の使い勝手と設定のコツ

Drifterは直感的に操作できる設計のため、初心者でも扱いやすいのが特徴です。

プリセットを選ぶだけで効果を体感でき、慣れてきたらDepthやSpeedを中心に調整すると幅広い音作りが可能になります。

また、AGC機能やゲイン調整を適切に使えば、音量の不安定さを防ぎつつ安心してミックスに組み込めます。

制作フローに自然に溶け込む実用性の高さが魅力です。

プリセットの活用

即戦力の設定が揃っているため、初心者でも効果を簡単に確認できる。

DepthとSpeedの調整

この2つを触るだけでサウンドの印象が大きく変わる。

導入の第一歩に最適。

AGCの利用

音量変動を自動補正し、ミックス全体のバランスを崩さない。

入力・出力ゲイン

適切に調整すれば、他のエフェクトとの組み合わせでもクリアな音質を保てる。

プリセットの活用とカスタマイズ方法

Drifterにはジャンルや用途に合わせたプリセットが豊富に用意されており、初めて使う際の大きな助けになります。

プリセットを呼び出すだけで即座に効果を体感できるため、どんなサウンドに適しているのかが直感的に理解できます。

その後、DepthやSpeedを微調整することで、自分のトラックに合わせたオリジナルの動きを作り出すことが可能です。

また、NaturalとCreativeのバランスを調整すれば、自然な揺らぎと大胆な音響効果を自由にミックスできます。

こうしてプリセットを基盤にしつつ、自分なりのカスタマイズを重ねることで、より表現力豊かなサウンドに仕上げられるのです。

ジャンル別プリセット

EDM向け、Lo-Fi向け、アンビエント向けなど、音楽スタイルに応じた即戦力の設定が揃っている。

DepthとSpeedの調整

プリセットを呼び出した後、全体の揺れ方を自分の楽曲に合うように微調整できる。

NaturalとCreativeの組み合わせ

両モードの比率を調整すれば、リアルさと個性を兼ね備えた音が作れる。

オリジナルプリセットの保存

気に入った設定は保存しておくことで、次回以降の制作で効率的に再利用できる。

AGCやゲイン調整の重要性

Drifterはサウンドに動きを与えるプラグインであるため、設定次第では音量の変動が発生しやすい特徴があります。

そのままではミックス全体のバランスが崩れたり、不要なピークが生じてしまう可能性があります。

そこで役立つのがAGC(Automatic Gain Compensation)機能です。AGCを有効化すると、モジュレーションによって上下する音量を自動的に補正し、安定したレベルを保てます。

また、入力ゲインと出力ゲインを適切に調整することで、前後のエフェクトやミックス全体に影響を与えずに自然に組み込めます。

制作をスムーズに進めるためにも、この機能とゲイン調整は欠かせないポイントです。

AGC(自動ゲイン補正)

音量の揺らぎを自動で整え、効果を加えながらもミックスを安定させる。

入力ゲイン

プラグインに入る信号の大きさを調整。

過入力を防ぎ、歪みを回避するために重要。

出力ゲイン

エフェクト処理後の信号を適正なレベルに整え、他のトラックとのバランスを維持する。

実用的な組み合わせ

AGCで基本を安定させつつ、入力・出力ゲインを細かく調整すれば、プロ仕様の仕上がりになる。

CPU負荷と安定性は実用的か?

プラグインを導入する際に気になるのが、制作環境にどれだけ負担をかけるかという点です。

Drifterは複雑なモジュレーション処理を行う一方で、CPU負荷が軽く設計されているのが大きな特長です。

大規模なプロジェクトや複数トラックに同時使用しても、DAWの動作を重くしにくいため、実用性が高いといえます。

また、動作は安定しており、クラッシュやレイテンシーの発生も少ない印象です。

その結果、制作中のストレスを最小限に抑えながら、安心して音作りに集中できる環境を提供してくれます。

軽量設計

複数インスタンスを立ち上げても快適に動作するため、大規模アレンジでも安心して利用できる。

安定性の高さ

処理落ちやフリーズが起きにくく、長時間の制作作業でも信頼性を保てる。

低レイテンシー

リアルタイム演奏や録音時にも遅延をほとんど感じさせず、快適な作業環境を維持できる。

他エフェクトとの併用

CPU負荷が低いため、リバーブやディレイなど重いエフェクトと組み合わせても安定して動作する。

他プラグインとの比較と組み合わせ活用法

Drifterは単体で十分な効果を発揮しますが、他のプラグインと比較したり併用したりすることで、さらに幅広い音作りが可能になります。

特にRC-20のようなLo-Fi系エフェクトや、リバーブやディレイといった空間系エフェクトと組み合わせると相乗効果が高まります。

こうしてDrifterを中心に据えることで、音に自然さと個性を同時に与えられるのです。

RC-20との違い

Lo-Fi感を重視するRC-20に対し、Drifterは自然な揺らぎと有機的な動きを再現するのが得意。

リバーブとの相性

Drifterで作った揺らぎをリバーブに通すと、奥行きと幻想的な広がりが強調される。

ディレイとの相性

揺れを伴った音をディレイに重ねると、複雑で立体的な残響が生まれる。

併用のメリット

異なるエフェクトの強みを掛け合わせることで、より個性的で完成度の高いミックスが実現できる。

RC-20など類似プラグインとの違い

Lo-Fi感やビンテージ風の処理を得意とするRC-20と、自然な揺らぎを生み出すDrifterは一見似ていますが、実際には得意分野が大きく異なります。

RC-20はノイズやワウ、ディストーションといった「質感加工」を中心にしているのに対し、Drifterは音そのものに有機的な動きを与えることに特化しています。

そのため、RC-20は「音を古く汚す」方向に強く、Drifterは「音に生命を吹き込む」方向に強いと言えます。

両者を組み合わせれば、リアルさとLo-Fi感をバランス良く持った表現力豊かなトラックを作ることができます。

| 比較ポイント | Drifter | RC-20 |

|---|---|---|

| 主な特徴 | 自然な揺らぎを加え、有機的な動きを作る | Lo-Fi質感やビンテージ感を付与する |

| 得意分野 | 音に生命感を与える、人間味の再現 | 音を古びた雰囲気に加工する |

| 操作の中心 | Depth・Speed・Natural/Creativeスライダー | ノイズ、ワウ、ディストーションなどの質感調整 |

| 適した用途 | ミックスに自然な動きや呼吸感を与える | レコード風、カセット風の質感を作る |

| 相性 | RC-20と併用すると「揺らぎ+質感」で独特な世界観を構築可能 | Drifterと併用で生きたLo-Fiサウンドを演出 |

リバーブやディレイとの併用テクニック

Drifterは単体でも効果的ですが、リバーブやディレイと組み合わせることで音にさらなる奥行きと立体感を与えることができます。

リバーブにDrifterをかけると、残響音そのものに揺らぎが加わり、空間が生きているような感覚が生まれます。

一方でディレイと併用すると、繰り返される音が毎回微妙に異なるため、予測できない動きが楽曲に表情を与えます。

このように空間系エフェクトとDrifterを組み合わせることで、シンプルな素材でも印象的で没入感のあるサウンドに仕上げられるのです。

リバーブ前にDrifterを適用

入力音に揺らぎを加え、リバーブの広がりをより自然で幻想的にする。

リバーブ後にDrifterを適用

残響そのものが揺れることで、空間が呼吸しているような立体感を演出できる。

ディレイとの組み合わせ

繰り返される音が少しずつ異なるため、グルーヴ感や浮遊感が強まる。

ジャンル別の活用

アンビエントやシネマティックでは没入感を、EDMではビルドアップの演出に効果的。

ミックス全体を自然に仕上げる設定例

Drifterは個別のトラックに適用するだけでなく、マスターやバスに軽く挿すことでミックス全体を自然にまとめる役割も果たします。

特にデジタル的に整いすぎた楽曲では、わずかな揺らぎが曲全体の質感を柔らげ、聴き疲れしにくい音に変化します。

ポイントは過度に強調しないこと。Depthを控えめに設定し、Speedも中程度以下に抑えると、自然な動きが加わりつつ、全体の透明感は損なわれません。

このようにDrifterを「隠し味」として使うことで、耳に心地よく長時間聴けるミックスを実現できます。

Depthの設定

20〜30%程度に抑えると、過度な動きが出ず、自然な揺らぎとして機能する。

Speedの設定

中程度以下に設定することで、全体に落ち着いた動きを与えられる。

Naturalモード中心

LevelやPanの変化を控えめにかけると、アコースティックな質感が加わる。

Creativeモードの控えめ利用

FilterやShapeを少し動かすだけで、わずかな温かみや奥行きをプラスできる。

Drifterで実現する「音楽の蘇生」

Drifterの最大の魅力は、整いすぎたデジタルサウンドに「命」を吹き込む点です。

自然な揺らぎや不規則な動きは、人間が演奏するときの感覚に近く、曲全体に温度感を与えます。

こうして生まれる音楽的な呼吸は、リスナーにリアルで感情的な体験を届け、楽曲そのものを蘇らせる力を持っています。

自然な揺らぎの再現

デジタルの冷たさを和らげ、温かみとリアルさをプラスする。

演奏感の付与

ピッチやダイナミクスの不安定さを再現し、人間味のあるサウンドを作り出す。

没入感の強化

定位やトーンの揺れによって空間が広がり、リスナーを音の世界に引き込む。

曲全体の質感向上

マスターに軽く使うだけでも、全体のまとまりと聴き心地が改善される。

プロが語るDrifterの活用術

プロデューサーやエンジニアの間でも、Drifterは「音を生き返らせるツール」として高く評価されています。

特にデジタル主体の制作環境では、整いすぎた音が楽曲の魅力を損なうことが多く、その補正にDrifterが役立ちます。

プロは意図的に自然な揺らぎを加えることで、音に温度感や表現力を持たせ、トラック全体に一体感を与えているのです。

また、他のエフェクトと組み合わせてDrifterを「隠し味」として使う手法も多く見られます。

こうした実践的な使い方からも、Drifterの汎用性と信頼性がうかがえます。

シンセパッドでの使用

微細な揺らぎを加えて、空間を豊かにしながら曲全体を支える。

ボーカル処理

補正で硬くなった声に自然さを戻し、リスナーに感情を伝わりやすくする。

ドラムバスでの利用

定位や音量の揺れを与え、ループに人間的なグルーヴを加える。

マスタリング段階

ごく控えめに挿すことで、完成した曲全体に有機的なまとまりを与える。

初心者が失敗しないための導入ポイント

Drifterは直感的で扱いやすい設計ですが、最初から多くのパラメータを動かすと音が不自然になりがちです。

初心者が効果を実感しながら失敗を避けるには、シンプルな操作から始めるのが最適です。

まずはプリセットを呼び出し、DepthとSpeedだけを軽く調整してみましょう。

さらにNaturalモードを中心に活用すれば、自然な揺らぎを体感できます。

Creativeモードは音の変化が大きいため、慣れるまでは控えめに使用すると安心です。

このように段階を踏んで理解を深めれば、無理なくDrifterを制作の武器として取り入れられます。

プリセットから始める

初期設定を呼び出すだけで効果を体感でき、操作に慣れるきっかけになる。

DepthとSpeedのみ調整

まずはこの2つに絞って触ると、音の変化が理解しやすい。

Naturalモードを優先

LevelやPitchを軽く揺らすだけで、生っぽさを安全に加えられる。

Creativeモードは控えめに

大きな変化をもたらすため、最初は小さな数値で試すと失敗を防げる。

動作環境(System Requirements)

- Windows:Windows 10 / 11 以降(64bit)

- macOS:macOS 10.14 以降(64bit)

- 対応フォーマット:VST、VST3、AU、AAX

- CPU:Intel / Apple Silicon 両対応、Native AAXフォーマット対応

- Pro Tools:AAXはPro Tools 12以降に対応

まとめ:W. A. Production「Drifter」完璧すぎるミックスに魂を吹き込む!音響シフト・パワーハウスが実現する、有機的モジュレーション×人間味あふれる楽器的動きによる音楽蘇生システム|DTMプラグインセール

今回の記事では、W. A. Production「Drifter」の特徴から具体的な活用法まで解説しました。

以下に要点を整理します。

- Drifterは音に自然な揺らぎを加え、デジタル的な無機質さを解消する

- DepthとSpeedを中心に直感的に操作できる

- Naturalモードは有機的、Creativeモードは実験的な音作りに最適

- ジャンルや楽器ごとに異なる効果を発揮し、汎用性が高い

- プリセットやAGC機能で初心者にも扱いやすく、CPU負荷も軽い

- RC-20やリバーブ、ディレイなど他エフェクトと組み合わせるとさらに効果的

Drifterを導入すれば、完璧すぎるミックスに「人間味」を取り戻し、リスナーの心を動かすサウンドを作り出せます。

あなたの制作環境にもぜひ取り入れて、音楽に生命感を吹き込んでみてください。

【当ブログ限定クーポン】

W. A. Production公式ページで全ての製品に利用できる「当ブログ限定10%OFFクーポン」を配布します!

この記事のURLから公式ページに行き、ご利用ください!

クーポンコードは↓

クーポンの使い方

カート内の「USE COUPON」から、クーポンコード(napskint10)を貼りつけ「ADD DISCOUNT」をタップすると

10%OFFが適用されます!

※クーポンコードの入力画面が見当たらない場合は、一度戻ってから再度カートを開いてください