JUNO-106のあの音を、今の環境で手軽に再現できたら…

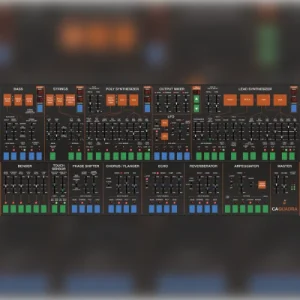

そんな思いを叶えるのが、Cherry AudioのDCO-106です。

初心者にも扱いやすく、プロの現場でも活躍できるソフトシンセとして高く評価されています。

とはいえ、「本当にJUNOの音なの?」「使い方は難しくない?」という不安もあるはず。

この記事では、DCO-106の魅力や使い方、音作りのコツまで丁寧に解説します。

価格:$29.00

Plugin Boutiqueでの購入手順

特典のもらい方・ポイントの使い方

Plugin Boutiqueで買い物をすると、有料プラグインが1つ無料でもらえます。

無料なので、必ずもらっておきましょう!

※プレゼントされる製品は、月ごとに変わります。

購入するプラグインをカートに入れます。

カートに進んだら「See Gift」をタップし、ほしいプラグインを選びます。

無料で追加されました。

【ポイント利用方法】

Plugin Boutiqueを利用すると貯まる「Virtual Cash(ポイント)」を適用すると、割引されます。

DCO-106とは何か?その特徴と魅力

Cherry Audioの「DCO-106」は、80年代の名機「Roland JUNO-106」の音と操作性を、最新の制作環境で完全に再現できるソフトシンセです。

アナログの温かみあるサウンドと、デジタルならではの安定性・利便性を併せ持ち、プロから趣味のDTMerまで幅広い層に支持されています。

音作りの自由度を広げる拡張機能も充実しており、ヴィンテージサウンドからモダンな楽曲制作まで対応できます。

16ボイスのポリフォニー:

実機では6ボイスだった制限を超え、和音や分厚いパッドも余裕で再生できます。

330以上のプリセット収録:

オリジナルJUNO-106の工場出荷プリセットも含め、多彩なジャンルの音がすぐ使えます。

コーラス・リバーブ・ディレイ搭載:

追加エフェクトにより、外部プラグインなしで音作りが完結します。

アルペジエーターとコードメモリー:

JUNO-60風のアルペジエーターと、1キーでコードを鳴らせる機能でライブや即興演奏にも対応。

スタンドアロン&全DAW対応:

VST/AU/AAXに加え、単体アプリでも起動でき、環境を選びません。

フルMIDI・MPE対応:

ベロシティやアフタータッチ、ピッチ、フィルターなど細かく表現できます。

DCO-106がJUNO-106を再現している理由

DCO-106が「本物そっくり」と言われる最大の理由は、単なる見た目や音色の再現ではなく、動作の挙動そのものをモデリングしていることにあります。

JUNO-106特有のサチュレーション感、ローパスフィルターのクセ、さらにはLFOの揺れ具合まで徹底再現されており、弾いた瞬間から「懐かしい」と感じさせてくれます。

そのため、往年のファンはもちろん、JUNOを知らない世代にとっても「温かく太いアナログ感」をすぐに体感できるソフトシンセとして人気です。

DCOの揺らぎ感:

完全なデジタルではなく、アナログ特有のわずかな不安定さを意図的に再現しています。

VCFの自己発振とカーブ:

共振を上げると自己発振する独特なローパスフィルターを正確にエミュレーション。

名機のコーラス回路再現:

JUNO伝説の一因となった「揺れすぎるコーラス」も、ノイズ含めて再現されています。

エンベロープの立ち上がり・リリースの挙動:

単なるADSRではなく、アナログ特有の変化スピードを持った動作です。

アナログ感を再現するための技術とは?

DCO-106が高く評価される理由の一つに、「単なる音色の模倣」ではなく、アナログ特有のふるまいをソフトウェアで忠実に再現していることが挙げられます。

デジタルでありながら、使っていて「アナログっぽさ」を自然に感じられるのは、いくつもの細かな工夫と再現技術が組み合わさっているからです。

このようにして、DCO-106は懐かしさと使いやすさを両立したソフトシンセになっています。

位相のズレを含む波形の揺れ:

DCOながら、わずかな周期の変化を取り入れることで自然な音の揺らぎを再現しています。

アナログ回路特有の非線形性:

フィルターやVCAの動作において、数値上は一定でも微妙な差異が生じるようにプログラムされています。

モジュール間の電圧変化の挙動再現:

実機ではエンベロープやLFOが出力する電圧によりサウンドが変化します。

これを仮想電圧として再現しています。

自己発振時の倍音構成の挙動:

フィルターの自己発振によるサイン波生成も、本物のような滑らかさと強さを持っています。

エフェクト回路のアナログ風ノイズ再現:

特にコーラス効果では、わずかなヒスノイズまであえて再現し「らしさ」を強調しています。

Cherry Audio「DCO-106」の価格

価格:$29.00

Plugin Boutiqueでの購入手順

特典のもらい方・ポイントの使い方

Plugin Boutiqueで買い物をすると、有料プラグインが1つ無料でもらえます。

無料なので、必ずもらっておきましょう!

※プレゼントされる製品は、月ごとに変わります。

購入するプラグインをカートに入れます。

カートに進んだら「See Gift」をタップし、ほしいプラグインを選びます。

無料で追加されました。

【ポイント利用方法】

Plugin Boutiqueを利用すると貯まる「Virtual Cash(ポイント)」を適用すると、割引されます。

DCO-106の基本的な使い方と操作性

DCO-106は、実機JUNO-106と同様に、視覚的にわかりやすいスライダー中心の操作系を採用しています。

ソフトシンセによくある複雑な階層構造がなく、パネル上の操作子がすべてリアルタイムで音に反映される設計になっており、初心者でも直感的に扱いやすいのが特徴です。

そのため、サウンドメイクのスピード感や、音作りの試行錯誤もスムーズに行えます。

1画面にすべてのパラメータが配置されているため、操作が迷いにくい設計です。

スライダー中心のUI:

ノブではなくスライダーでコントロールできるため、視覚的に音の変化を把握しやすくなっています。

即時反映のリアルタイム操作:

設定を変えるたびにその場で音が変わるため、試しながら音を作る感覚が身につきます。

プリセットブラウザの整理性:

カテゴリ分け・キーワード検索がしやすく、音色選びにかかる時間を短縮できます。

マウス操作に最適化された画面構成:

細かい調整やクリック操作がしやすく、PC操作との相性も良好です。

スタンドアロン起動可能:

DAWを立ち上げなくても単体で演奏・音作りが可能で、軽快に動作します。

初心者が覚えるべき基本操作ステップ

DCO-106を初めて触る場合は、いきなり細かい機能に手を出すよりも、基本の音色選択と簡単な音作りから始めるのが最も効果的です。

音作りに必要な要素はパネル上にすべてそろっており、感覚的に触っているだけでも理解が進みます。

まずは以下のステップを順に覚えると、すぐに自分だけの音が作れるようになります。

プリセットを読み込む:

画面上部の「Preset」欄をクリックし、好みの音色を選んで読み込みます。

オシレーター波形を選ぶ:

「DCO」セクションでRAMPやPULSEなどの波形ボタンをオンにし、基本の音色を決めます。

音程の高さを変える:

「RANGE」セレクターでオクターブを調整します。

ベースなら16’、リードなら4’など用途に合わせて選びます。

フィルターで音の明るさを調整:

「VCF」の「FREQ」スライダーでカットオフ周波数を動かし、音をこもらせたりシャープにしたりします。

エンベロープで音の動きをつける:

「ENV」セクションでアタックやリリースの速さを調整し、立ち上がりや余韻を調整します。

音作りの基本:DCO/VCF/VCA/ENVの使い方

DCO-106の音作りにおいて、最も重要な基本構成は「DCO(発振器)」「VCF(フィルター)」「VCA(アンプ)」「ENV(エンベロープ)」の4つです。

この4つの要素を組み合わせることで、ベース、パッド、リード、FXなど、あらゆるジャンルの音を生み出すことができます。

初心者はまずこの4ブロックの役割と連携を理解することから始めると、音作りの幅が一気に広がります。

DCO(Digitally Controlled Oscillator):

音の波形やピッチを決める部分。

RAMP、PULSE、SUB、NOISEなど複数の波形を組み合わせて音の骨格を作ります。

VCF(Voltage Controlled Filter):

音の明るさや硬さを調整するフィルター。

カットオフとレゾナンスで、シンセらしい音のうねりや柔らかさを演出できます。

VCA(Voltage Controlled Amplifier):

音の出力の強さをコントロールする部分。

エンベロープやLFOと連動させて音量変化やトレモロを作ることができます。

ENV(Envelope Generator):

音の鳴り始めから消えるまでの変化を決める。

A(アタック)、D(ディケイ)、S(サスティン)、R(リリース)の4つで表現されます。

DCO-106で再現されるJUNO-106の伝説的サウンド

JUNO-106といえば、80年代を象徴するポリフォニック・シンセサイザー。分厚く、温かみのあるパッド、アタック感のあるベース、甘くて太いリード音。

DCO-106は、そのJUNOらしいサウンドを忠実にソフトウェアで再現し、今の時代でも「懐かしくも新しい」音を届けてくれます。

特に、内蔵された330以上のプリセットには、オリジナルJUNO-106のファクトリーパッチも含まれており、当時の名演がそのまま蘇るような感覚を得られます。

JUNO-106のエッセンスを、現代の制作環境で手軽に体験できる点が最大の魅力です。

パッドサウンドの厚みと温かさ:

複数のDCOを組み合わせることで生まれる広がりのある音像は、JUNOらしい「包み込むような音」をそのまま再現しています。

ベースのアタックと芯の強さ:

サブオシレーターとノイズのバランス調整により、パーカッシブかつ太いベースラインが作れます。

コーラスの存在感:

あえて揺れすぎるくらいのステレオコーラスは、JUNOの代名詞。DCO-106でも完全再現されています。

ファクトリーパッチの再現度:

実機に収録されていたプリセットが多数収録されており、JUNO経験者には懐かしさ、初心者には即戦力の音色として機能します。

オリジナルJUNO-106の音と何が違うのか?

DCO-106はJUNO-106を再現していますが、完全なクローンではありません。ソフトウェア化に伴い、音の精度や使い勝手に関しては、現代仕様に最適化された部分もあります。

特に、動作の安定性、ノイズレスな信号処理、プリセット管理のしやすさなど、実機では難しかった操作が格段に向上しています。

このように、実機の味を残しつつ、音作りと運用の両面で強化されている点が、DCO-106ならではの魅力です。

ピッチの安定性:

実機では温度や経年で微妙な音ズレが生じますが、DCO-106では常に安定したチューニングが保たれます。

ノイズの低減:

実機特有のヒスノイズや回路由来のノイズがカットされており、クリーンな録音が可能です。

プリセットの即時切り替え:

DAW上でプリセットの保存・読み込みが瞬時に行えるため、制作のスピード感が大きく向上しています。

音色のバリエーション:

オリジナルにない波形の重ね方やエフェクト設定により、より多彩な音作りが可能になっています。

実機とDCO-106を比較したリアルな再現度

音質や挙動は極めて忠実に再現されているものの、「本物との違いが一切ない」とまでは言い切れません。

ただし、DCO-106は実機のサウンドを90〜95%のレベルで再現しながらも、実際の音楽制作で使いやすい形にブラッシュアップされているのが特徴です。

そのため、実機との完璧な一致を求めるより、「あの雰囲気を活かして音楽を作る」ことに価値を見出すユーザーにとっては、理想的な選択肢となります。

音の厚みと空気感:

実機のアナログ特有の“太さ”にかなり近い印象で、ローからミッドの存在感がしっかり出ます。

コーラスの質感:

回路のクセまで再現されており、アナログ特有の「少し不安定で温かい揺れ」がしっかり感じられます。

レスポンスの違い:

実機ではパラメータを動かしたときの反応がやや鈍かったのに対し、DCO-106はデジタル処理の分、反応が素早く滑らかです。

デジタル的な“整いすぎ感”:

ときに、きれいすぎて少し無機質に感じる場面もあります。

逆に、それを活かしてモダンな音作りにも使えます。

DCO-106の強化機能と現代的な音作り

DCO-106はJUNO-106の再現にとどまらず、現代の音楽制作に対応する強化機能を多数搭載しています。

これにより、ヴィンテージサウンドを大切にしながらも、今の曲調やアレンジにもフィットする柔軟な音作りが可能になります。

エフェクト、モジュレーション、アルペジエーターなど、実機にはなかった便利な機能が制作の幅を大きく広げてくれます。

JUNOを超える使い勝手を実現しているのが、DCO-106の魅力のひとつです。

リバーブ・ディレイ内蔵:

空間系エフェクトが標準搭載されており、外部エフェクトを使わずに立体感ある音を作れます。

モジュレーションの柔軟性:

LFOでピッチやフィルターだけでなく、エンベロープにも変調をかけられるため、音の動きが豊かになります。

コードメモリー機能:

1つのキーでコード演奏が可能になり、ライブパフォーマンスや即興制作にも便利です。

アルペジエーター内蔵:

上下・ランダム・ホールドなど、多彩なアルペジオパターンをDAWなしで再現できます。

エフェクトのオートメーション対応:

DAW上でリバーブやディレイのパラメータを自動制御できるため、曲中の演出に活用できます。

エフェクトの質と種類はどうか?

DCO-106には、JUNO-106に搭載されていなかった高品質なエフェクトが複数内蔵されており、これが現代的な楽曲制作において大きな武器になります。

空間系の効果や時間的な演出をすぐに加えられるため、外部プラグインに頼らずに完成度の高いサウンドメイクが可能です。

このおかげで、アイディアを逃さずスピーディーに形にできるのがDCO-106の大きな利点です。

リバーブの空間表現:

部屋の響きからホールのような深い空間まで自然に再現でき、ボーカルやパッドと相性抜群です。

ディレイのステレオ感:

パンニングを活かした広がりあるディレイ効果で、音に厚みと奥行きを与えられます。

コーラスの深度調整:

JUNOらしい揺れ感をそのまま活かしながら、微調整で現代的な繊細なコーラスも作れます。

エフェクトごとのON/OFF切り替え:

必要に応じてエフェクトを個別にON/OFFできるため、ミックスのコントロールがしやすくなっています。

DCO-106ならではの演奏表現とは?

DCO-106は、ただ音を再現するだけではなく、演奏者のニュアンスを反映できる操作性と柔軟性を備えています。

特に、MIDI機器との連携やMPE(MIDI Polyphonic Expression)への対応によって、表現力が大きく広がっています。

こうして、単なるプリセット再生にとどまらず、自分のタッチや演奏スタイルを音に反映できるのが、DCO-106の大きな魅力です。

ベロシティ対応の表現力:

鍵盤を強く弾くと音が太く、弱く弾くと柔らかくなるなど、演奏の強弱をしっかり表現できます。

アフタータッチ対応:

鍵盤を押し込んだ深さに応じてビブラートやフィルターを変化させるなど、細やかな表情付けが可能です。

ピッチベンド・モジュレーション操作:

滑らかなピッチの変化やフィルターの開閉をリアルタイムで操作でき、即興性の高い演奏ができます。

MPE対応の広がり:

MPE対応キーボードを使えば、指ごとに異なる表現を付けられ、演奏のダイナミクスが大幅にアップします。

他社JUNO系ソフトシンセとの比較

現在、JUNO-106系のサウンドを再現するソフトシンセは、複数のメーカーから登場しています。

Roland公式の「JUNO-106 PLUG-OUT」や、TAL Softwareの「TAL-U-NO-LX」などが代表例です。

その中でDCO-106が選ばれる理由は、「サウンドの再現度」だけでなく、「操作性」「価格」「拡張性」など、総合的なバランスの良さにあります。

こうして、DCO-106は初心者から上級者まで幅広く使えるJUNO系ソフトシンセとして、評価されています。

Roland公式モデルとの違い:

Roland CloudのJUNO-106は音の再現精度は高いですが、サブスク契約が必須で手軽さに欠けます。

TAL-U-NO-LXとの違い:

TALは軽量で高品質ですが、UIのデザインやエフェクト機能がややシンプルです。

DCO-106の強み:

JUNOの再現度、操作性、価格帯、追加エフェクトの豊富さなど、すべてがバランスよく揃っています。

直感的な操作UI:

ノブやスライダーがリアルなJUNOに似ており、初見でも迷わず扱えるのが強みです。

音質・挙動の違いはどうか?

JUNO系ソフトシンセは一見すると似ていますが、細かい音質や挙動には明確な違いがあります。

それぞれがJUNOサウンドをどのように「解釈」して再現しているかに違いがあり、DCO-106はヴィンテージ感と現代的な安定性のバランスを重視して設計されています。

このため、「リアルすぎず、扱いやすい」ことがDCO-106の音質の特徴です。

TAL-U-NO-LXはアナログ寄り:

より荒々しい質感や不安定なピッチを好む人には向いていますが、安定性にはやや欠けます。

Roland Cloudは実機に極めて近い:

波形の再現やコーラスのクセなどは忠実ですが、重めでCPU負荷が高い傾向があります。

DCO-106はバランス型:

JUNOの音のキャラを残しつつ、音の整い具合やエフェクトの使いやすさを重視しています。

フィルターの反応性:

DCO-106はレゾナンスのピーク感が滑らかで、極端な音割れが起こりにくい設計です。

DCO-106はどんな人におすすめか?

DCO-106は、80年代のJUNOサウンドを求める人だけでなく、現代の制作環境に対応したシンプルで高音質なシンセを探している人にもおすすめです。

初心者にも扱いやすく、プロの現場でも使えるクオリティを持っているため、幅広いユーザー層にとって「ちょうどいいソフトシンセ」と言えるでしょう。

価格や操作性、再現性のバランスが非常に高いため、JUNOを知らない世代にも十分な魅力があります。

“音作りが不安だけどシンセを始めてみたい”という人にもぴったりの一本です。

JUNOの音に思い入れがある人:

当時のサウンドをそのまま手軽に再現できるので、懐かしさと実用性を両立できます。

音作り初心者:

構造がシンプルで、何を動かすと音がどう変わるかが目で見てわかりやすいです。

サブシンセとして使いたい人:

軽量で起動も早く、アイディアスケッチや音色補強にも向いています。

シンセ1本で幅広いジャンルに対応したい人:

パッド、ベース、リード、SEなど多彩な音色を持ち、ジャンルを選びません。

シンセ初心者にとっての扱いやすさ

シンセ初心者がソフトシンセで挫折する大きな理由は、「機能が多すぎて、どこを触ればいいかわからない」ことです。

DCO-106は、JUNO譲りのシンプルな構造とスライダー中心のインターフェースにより、その問題を見事に解決しています。

1画面にすべての要素が表示されているため、迷うことなく音作りが始められるのが特徴です。

このように、初心者が最初に出会うシンセとして非常に適した設計になっています。

1画面完結の操作性:

ページ遷移が不要で、パネル全体を見ながら音を変えられます。

視覚的にわかりやすいスライダーUI:

ノブよりもスライダーの方が音の変化を直感的に理解できます。

デフォルト状態でも即戦力:

初期状態から実用的な音が出るため、「音が出ない」というトラブルが起きにくいです。

マニュアルが充実している:

公式ガイドやツールチップも整っており、操作に迷ってもすぐに確認できます。

上級者にとっての導入メリット

上級者にとっても、DCO-106は音のキャラクター、作業効率、軽さといった要素で強力なツールになります。

特に、他のシンセでは出しにくい「太くて柔らかいビンテージポリシンセの質感」が短時間で得られるため、制作時間の短縮にもつながります。

音作りの基礎を押さえつつ、必要な拡張機能が備わっている点がプロユースにも耐える理由です。

アイディアスケッチの速さ:

立ち上がりが速く、音作りのスタートがスムーズです。

既存曲へのなじみやすさ:

ミックスに溶け込みやすい音質で、トラックへの追加が簡単です。

ビンテージ音源としての代用性:

本物のJUNO-106を持っていない場合でも、ライブやレコーディングで十分な代替になります。

細かいMIDI制御との相性:

MIDI LearnやMPE対応で、外部コントローラーとの統合が簡単です。

まとめ:Cherry Audio「DCO-106」80年代ポリシンセの金字塔を完全再現!オリジナル106ファクトリープリセット搭載で蘇る伝説的サウンドと現代的拡張機能の融合|DTMプラグインセール

今回の記事では、Cherry Audioのソフトシンセ「DCO-106」について、以下のポイントを解説しました。

- JUNO-106の伝説的サウンドを忠実に再現している

- 音作りしやすいシンプルなUIと直感的な操作性

- アナログ感を再現するための細かな技術や設計

- 現代的な制作に対応したエフェクト・MPEなどの拡張機能

- 他社製品との比較において、バランスの良さが光る

- 初心者からプロまで満足できる実用性とコストパフォーマンス

DCO-106は、JUNOサウンドの魅力を最大限に活かしつつ、現代的な制作環境にフィットする設計がされています。

懐かしさを感じたい方にも、これからシンセを始めたい方にも、そして「シンプルで使いやすい1台」を求めている方にも、自信をもっておすすめできるソフトシンセです。

価格:$29.00

Plugin Boutiqueでの購入手順

特典のもらい方・ポイントの使い方

Plugin Boutiqueで買い物をすると、有料プラグインが1つ無料でもらえます。

無料なので、必ずもらっておきましょう!

※プレゼントされる製品は、月ごとに変わります。

購入するプラグインをカートに入れます。

カートに進んだら「See Gift」をタップし、ほしいプラグインを選びます。

無料で追加されました。

【ポイント利用方法】

Plugin Boutiqueを利用すると貯まる「Virtual Cash(ポイント)」を適用すると、割引されます。