自由度の高い音作りができるシンセがほしい

デジタルとアナログの良さを両立したい

そんなニーズに応えるのがu-heの「Bazille」です。

その一方で「操作が難しい」「CPU負荷が気になる」と感じる人も多いのではないでしょうか。

この記事では、Bazilleの基本機能から音作りの流れ、実用面の注意点、他シンセとの比較までを解説します。

Bazilleの魅力と導入価値を、実体験を交えながらお伝えしていきます。

価格:$129.00

Plugin Boutiqueでの購入手順

特典のもらい方・ポイントの使い方

Plugin Boutiqueで買い物をすると、有料プラグインが1つ無料でもらえます。

無料なので、必ずもらっておきましょう!

※プレゼントされる製品は、月ごとに変わります。

購入するプラグインをカートに入れます。

カートに進んだら「See Gift」をタップし、ほしいプラグインを選びます。

無料で追加されました。

【ポイント利用方法】

Plugin Boutiqueを利用すると貯まる「Virtual Cash(ポイント)」を適用すると、割引されます。

Bazilleとは?モジュラー・シンセの概要

u-he「Bazille」は、デジタル・オシレーターとアナログ風フィルターを組み合わせたモジュラー型のソフトシンセです。

音作りの自由度が非常に高く、ユーザーが自らパッチングを組むことで独自のサウンドを生み出せます。

複雑な構造を持ちながらも、1700以上のプリセットが用意されているため、すぐに演奏や制作に取り入れることも可能です。

そのため、初心者から上級者まで幅広い層に支持されています。

デジタル・オシレーター:

FMやフェーズディストーションを駆使して独特の倍音構成を持つ音を作れる。

LFOとして利用することも可能で、リズムや動きのあるサウンドデザインに役立つ。

アナログ風フィルター:

自己発振するマルチモードフィルターを搭載。温かみのあるアナログライクな響きを加えることができる。

複数の出力を並列で扱える点も特徴。

モジュラー・パッチング:

各モジュールを自由に接続して信号の流れを構築できる。シンプルなサウンドから複雑な音響実験まで対応可能。

自分だけの音作りを追求できる。

豊富なプリセット:

1700以上の音色が最初から用意されており、即戦力として使える。

プリセットを分析することで、Bazille独自の音作り手法を学ぶこともできる。

Bazilleの基本スペックと特徴

Bazilleはモジュラー型シンセとして非常に多機能で、音作りに必要な要素を一通り備えています。

最大16ボイスのポリフォニーを持ち、デジタル特有の柔軟さとアナログらしい厚みを兼ね備えている点が大きな魅力です。

シーケンサーやマッピングジェネレーターなど高度なモジュレーション機能も搭載されており、複雑な音色変化を自在にコントロールできます。

このように、単なる音源ではなく“音響実験のための道具”としての性格を持っているのが特徴です。

最大16ボイスのポリフォニー:

和音や複雑なコード進行でも音が途切れない。

演奏向きのシンセとしても活用できる。

4基のデジタル・オシレーター:

FMやPDに加え、フラクタルレゾナンスを搭載。

幅広い倍音生成が可能で、既存のシンセでは得られない音色を生み出せる。

4基のマルチモードフィルター:

自己発振に対応し、複数の出力を同時に扱える。

アナログ感のある温かい響きを付与できる。

多彩なモジュレーション機能:

ADSRエンベロープ、LFO、マッピングジェネレーター、モーフィング可能なシーケンサーを搭載。

音の動きを細かく設計できる。

内蔵エフェクト:

ディレイ、ディストーション、フェイザー、スプリングリバーブを標準装備。

サウンドを完成形まで仕上げられる。

デジタル・オシレーターとアナログ風フィルターの融合

Bazilleの大きな特徴は、デジタルとアナログの強みを同時に活かした設計です。

デジタル・オシレーターはFMやフェーズディストーションを利用して独創的な倍音を生み出し、複雑で大胆なサウンドを構築できます。

その一方で、アナログ風のマルチモードフィルターは温かみと自然な揺らぎを加え、デジタルの硬質さをやわらげます。

こうして、先鋭的でありながら耳馴染みの良い音を自在に作り出せる点がBazilleの魅力です。

デジタル・オシレーターの自由度:

ゼロHzから高周波まで扱えるため、LFO的な動きやオーディオレベルのFMも可能。

音色設計の柔軟性が非常に高い。

フェーズディストーションの特徴:

波形を自在に変形させることで、厚みのある音から鋭い音まで幅広く対応。

1980年代のデジタルシンセを彷彿とさせる表現も再現できる。

アナログ風フィルターの魅力:

自己発振するマルチモードフィルターを搭載。

デジタルで生成した音をアナログらしい温かさで包み込み、存在感のある響きを実現する。

融合による音の可能性:

デジタルの複雑さとアナログの滑らかさを同居させることで、他シンセでは作れないユニークなサウンドを構築できる。

1700以上のプリセットが生む音作りの幅

Bazilleには1700を超えるプリセットが標準搭載されており、インストール直後から多彩なサウンドを体験できます。

これらのプリセットはベーシックなリードやベースだけでなく、実験的なサウンドや進化するパッド音まで幅広く網羅されています。

そのため、初めてモジュラーシンセに触れる人でも「すぐに使える音」が見つかりやすく、経験豊富なユーザーにとっては新しい音作りのヒントになるでしょう。

プリセットを分析することで、Bazille特有のパッチングやモジュレーション手法を学べるのも魅力です。

幅広いジャンル対応:

EDMやテクノなどのダンス系からアンビエント、映画音楽まで、用途に合わせた音色が揃っている。

実験的サウンドも豊富:

フラクタルレゾナンスや複雑なFMを活かした、他のシンセでは再現しにくい音も多数収録。

学習素材として活用:

既存プリセットの接続やモジュレーションを確認することで、Bazille独自の設計方法を学べる。

即戦力として使える:

制作現場ですぐに利用できる完成度の高い音色が多く、時間をかけずに曲作りを始められる。

U-he「Bazille」の価格

価格:$129.00

Plugin Boutiqueでの購入手順

特典のもらい方・ポイントの使い方

Plugin Boutiqueで買い物をすると、有料プラグインが1つ無料でもらえます。

無料なので、必ずもらっておきましょう!

※プレゼントされる製品は、月ごとに変わります。

購入するプラグインをカートに入れます。

カートに進んだら「See Gift」をタップし、ほしいプラグインを選びます。

無料で追加されました。

【ポイント利用方法】

Plugin Boutiqueを利用すると貯まる「Virtual Cash(ポイント)」を適用すると、割引されます。

Bazilleのコア技術|FM・PD・フラクタルレゾナンス

Bazilleを特徴づけるのは、デジタルならではの高度な音声合成手法です。

特にFM(周波数変調)、PD(フェーズディストーション)、そして独自のフラクタルレゾナンスは、音作りの幅を大きく広げます。

FMは倍音豊かな金属的サウンドを作るのに適し、PDは波形を歪ませて独特の厚みを加える手法です。

さらにフラクタルレゾナンスは、シンプルな波形を大胆に変化させ、従来のシンク効果に似た切れ味のある音を生み出します。

この3つを組み合わせることで、Bazilleは他のシンセにはない個性的な音響世界を実現しています。

FM(周波数変調):

オシレーター同士を組み合わせて金属的で複雑な音色を生成。

エレクトロニック系や効果音に適している。

PD(フェーズディストーション):

波形の位相を歪ませることで、滑らかさと鋭さを兼ね備えた音を作れる。

1980年代のデジタルシンセを思わせる響きを再現可能。

フラクタルレゾナンス:

シンプルな波形を大きく変形させ、派手で存在感のある音を作る。

クラシックなシンクサウンドに近い効果も得られる。

3つの技術の融合:

FMの複雑さ、PDの独特の厚み、フラクタルレゾナンスの切れ味を組み合わせることで、唯一無二のサウンドを設計できる。

FMとPDの違いとBazilleならではの表現力

FM(周波数変調)とPD(フェーズディストーション)はどちらもデジタル合成方式ですが、そのアプローチは大きく異なります。

FMはオシレーター同士を変調し合うことで複雑な倍音を生み出し、金属的で鮮やかな響きが得られます。

一方でPDは波形の位相を歪ませることで、倍音の生成をコントロールしやすく、温かみや張りのあるサウンドを作りやすいのが特徴です。

Bazilleでは両方を同時に扱えるため、異なる質感を掛け合わせた音作りが可能になり、他シンセでは得られない表現力を実現しています。

FM(周波数変調)の特徴:

倍音が豊かで複雑な響きを作れる。

ベルやエレピなど金属的な音色に適している。

PD(フェーズディストーション)の特徴:

波形の形を変化させることで厚みのある音を生成。

リードやパッドに強みを持つ。

Bazilleで両立できる強み:

FMの鮮やかさとPDの柔らかさを同時に使うことで、独特のサウンドスケープを構築できる。

表現力の広がり:

実験的な音から実用的な音色まで対応でき、サウンドデザインの幅を大きく広げる。

フラクタルレゾナンスで生まれる独特の倍音

Bazilleの大きな特徴の一つが、独自の手法である「フラクタルレゾナンス」です。

これはオシレーターの波形を細かく分割し、自己相似的に変化させることで倍音を生成する仕組みです。

一般的なFMやPDでは得られない荒々しさや鋭さを備えつつも、音楽的に使いやすいサウンドを作り出せます。

こうした性質から、クラシックなシンクサウンドに似たエッジ感を得たり、予想外の倍音が絡み合う独特の音色を設計することが可能になります。

そのため、実験的なサウンドデザインを求めるユーザーにとって非常に魅力的な要素といえるでしょう。

倍音生成の仕組み:

シンプルな波形を自己相似的に変化させ、新しい倍音を次々に作り出す。

サウンドの特徴:

鋭さと荒々しさを持ちながらも音楽的に心地よい響きを保つ。

クラシックなシンク効果との共通点:

波形を強制的にリセットしたような鋭い立ち上がりを再現できる。

実用面での活用例:

インダストリアルなベースや攻撃的なリード、進化するテクスチャー系サウンドに効果的。

Bazilleのモジュラー・パッチング入門

Bazilleは「モジュラー型シンセサイザー」として設計されており、ユーザー自身が信号の流れを自由に組み立てることができます。

一般的な固定構造のシンセと異なり、オシレーターからフィルター、エンベロープ、LFO、エフェクトまでを自分で接続するため、音作りの幅はほぼ無限です。

そのため、最初はとっつきにくく感じるかもしれませんが、基本的な流れを押さえれば直感的に理解できるようになります。

モジュラーの仕組みを学ぶ入口としても、Bazilleは非常に有用なソフトです。

自由度の高さ:

音源やモジュレーションの経路を自分で組み立てられる。

固定シンセでは実現できない構造を試せる。

直感的な操作:

ケーブルをドラッグ&ドロップで接続する感覚で扱える。

視覚的に理解しやすい。

学習効果:

パッチングを通じてシンセの仕組みそのものを理解できる。

シンセ初心者にとって実践的な教材にもなる。

応用の広さ:

単純なベースやリードだけでなく、進化するパッドや実験的な効果音まで対応可能。

パッチングの基本ステップを解説

Bazilleのパッチングは自由度が高いため、最初は複雑に見えますが、基本の流れを押さえるとスムーズに扱えます。

音作りの基本は「音源 → 音の変化 → 音の動き」というシンプルな流れです。

オシレーターで生成した音をフィルターやエンベロープで加工し、さらにLFOやシーケンサーを加えることで動きを与えます。

このように段階的に組み立てていくことで、自分の狙った音に近づけやすくなります。

Bazilleは視覚的なパッチング構造を持つため、初心者でも試行錯誤しながら学べるのが大きな魅力です。

オシレーターの選択:

まず4基のオシレーターから波形を選び、基本の音を作る。

シンプルなサイン波から複雑なFM音まで幅広く対応。

フィルターの接続:

オシレーターの音をフィルターに通して不要な倍音を削り、音色に表情を加える。

マルチモードで多彩な変化が可能。

エンベロープの適用:

ADSRエンベロープを使い、音の立ち上がりや減衰をコントロール。

演奏表現を自然にする重要なステップ。

LFOやシーケンサーの追加:

音に周期的な揺らぎやリズムを与える。

シンプルな音が動きのあるサウンドへと進化する。

初心者がつまずきやすいポイントと解決策

Bazilleは自由度が高い反面、初心者にとっては「どこから手をつければよいか分からない」と感じやすいシンセです。

特に、モジュール同士をどうつなげるか、音が出ないときに原因を特定できないといった場面で戸惑うことが多いです。

さらに、CPU負荷の高さや複雑なインターフェースも障壁になりがちです。

しかし、基本的な手順を理解し、便利な機能を活用することで無理なく学習を進められます。

少しずつ操作に慣れることで、Bazilleの魅力を存分に味わえるようになるでしょう。

音が出ない原因:

ケーブル接続を忘れたり、出力先を間違えることが多い。

まずは信号の流れを確認する習慣を持つと解決できる。

パラメータの多さ:

一度にすべてを理解しようとすると混乱する。

最初はオシレーターとフィルターの組み合わせだけに集中するとよい。

CPU負荷の問題:

複雑なパッチでは負荷が高くなる。

不要なモジュールを外す、ボイス数を減らすことで安定性が増す。

インターフェースの複雑さ:

GearPornスキンなど、視認性を高める画面表示を選ぶことで操作が分かりやすくなる。

Bazilleの使い方:サウンドデザインと表現力

Bazilleは単なる音源ではなく、サウンドデザインの道具として高い評価を受けています。

4基のオシレーター、複数のフィルター、豊富なモジュレーション機能を組み合わせることで、リードやベースといった基本的な音色から、進化するテクスチャーや効果音まで自在に作り出せます。

その結果、音楽制作だけでなく映像やゲームのサウンドデザインにも適しており、プロの現場でも重宝されています。

自由度の高さがあるからこそ、自分だけの音を形にできるのがBazilleの最大の魅力です。

リードやベース音色:

アグレッシブなリードや重厚なベースを作成でき、クラブ系音楽に強みを発揮する。

進化するパッド音:

シーケンサーやLFOを活用することで、時間とともに変化する奥行きのある音を設計できる。

効果音や特殊音:

フラクタルレゾナンスや複雑なFMを用い、他シンセでは再現困難なユニークなサウンドを生み出せる。

サウンドデザイン用途:

映画やゲームの効果音制作に適しており、実験的な音作りを求めるクリエイターに最適。

LFOとシーケンサーで作る動きのある音

Bazilleの魅力のひとつは、音に「動き」を与えられる点です。LFO(低周波オシレーター)を利用すれば、音量やフィルター、ピッチを周期的に変化させることができ、単調な音に生命感を持たせられます。

また、内蔵シーケンサーは1ボイスごとに最大16ステップを設定可能で、複雑なパターンや変化を作り出すことができます。

シーケンサーはモーフィング機能を備えており、シーケンス間を滑らかに移行させることで進化するような音を演出できます。

このおかげで、静的な音から動的な音へと変化させる表現が容易になります。

LFOの活用:

ビブラートやトレモロを加えて、演奏表現を豊かにできる。

フィルターに適用すれば、うねるようなサウンドも可能。

シーケンサーの基本機能:

1ボイスごとに最大16ステップを設定でき、リズム的なパターンや複雑な動きを構築できる。

モーフィング機能:

複数のシーケンスを滑らかに切り替えられるため、時間とともに音が変化していく演出が可能。

応用の幅:

シンプルなパターン作成から複雑なリズムや効果音生成まで対応でき、作曲にもサウンドデザインにも有用。

エンベロープとフィルター操作で変化をつける

Bazilleでは、ADSRエンベロープとマルチモードフィルターを組み合わせることで音に豊かな表情を与えることができます。

エンベロープはアタック、ディケイ、サスティン、リリースの4段階で音の時間的変化をコントロールし、音色をより演奏的に仕上げます。

フィルターは不要な倍音を削ったり強調したりする役割を持ち、音の質感を決定づける重要な要素です。

両者を連動させることで、シンプルな波形からダイナミックで生き生きとした音色へ変化させられるのがBazilleの魅力です。

エンベロープの役割:

音の立ち上がりや減衰を自然にコントロールし、楽器らしい表現を実現する。

フィルターの操作:

ローパスやハイパスなどのモードで倍音を調整し、音の明るさや厚みを自在に変えられる。

両者の組み合わせ:

エンベロープでフィルターを動かすことで、パンチのあるベースや柔らかなパッドなど幅広い音色が作れる。

演奏表現への効果:

鍵盤を弾く強さや長さと組み合わせることで、より人間味のあるダイナミックな音を生み出せる。

エフェクト(リバーブ・ディレイ・ディストーション)の活用

Bazilleには、リバーブやディレイ、ディストーションなど基本的なエフェクトが内蔵されており、音作りを仕上げる際に欠かせない役割を果たします。

シンセの音そのものに厚みや奥行きを与えたり、空間的な広がりを演出することで完成度を高められます。

特に、複雑なパッチングで生まれる独特の音に適切なエフェクトを加えると、作品全体の質感が一段と向上します。

このようにBazilleは、音作りから最終的なミックス段階に近い仕上げまでを1台でこなせる柔軟性を持っています。

リバーブの役割:

音に空間的な広がりを与える。アンビエントなパッドや背景音に最適。

ディレイの効果:

リズム感や立体感を強調できる。シーケンス音やアルペジオに加えると存在感が増す。

ディストーションの特徴:

音に荒々しさや迫力を与える。リードやベースを強調したい場面で有効。

他エフェクトとの組み合わせ:

フェイザーやスプリングリバーブも搭載されており、複雑で独特な音響空間を作り出せる。

実用面でのポイント|CPU負荷・MPE対応・使いやすさ

Bazilleは高い表現力を持つ反面、実用面で注意すべき点があります。

まずCPU負荷は比較的高めで、大規模なパッチングや多ボイスでの演奏時には処理が重くなる場合があります。そのため、環境に応じた最適化が必要です。

一方で、最新バージョンではMPE(MIDI Polyphonic Expression)に対応しており、鍵盤ごとに異なる表現を加えることが可能になりました。

さらに、プリセットブラウザやスキン変更といったユーザーインターフェースの工夫により、複雑なシンセながら操作性も確保されています。

このように、実用面でも工夫次第で快適に扱えるシンセです。

CPU負荷の注意点:

複雑なパッチや多ボイスでは処理が重くなることがある。

設定調整や最適化が必要。

MPE対応の強み:

鍵盤ごとにピッチやモジュレーションを独立して操作できる。

表現力が飛躍的に向上する。

操作性の工夫:

プリセットブラウザやスキン変更によって視認性が高まり、複雑な構造でも扱いやすい。

実用的な柔軟性:

制作環境や用途に応じて調整すれば、プロの現場でも安定して活用できる。

CPU負荷の実際と最適化のコツ

Bazilleは自由度の高いモジュラー型シンセであるため、CPUへの負荷が比較的重くなりやすい傾向があります。

特に複数のオシレーターやフィルターを組み合わせ、さらにエフェクトを重ねると処理が集中し、動作が不安定になる場合があります。

ただし、いくつかの工夫を取り入れることで快適に使える環境を整えられます。

プロジェクトの規模や制作スタイルに合わせた調整を行うことで、無駄な処理を避けつつBazilleのポテンシャルを最大限に発揮できるようになります。

ボイス数の調整:

必要以上にポリフォニーを増やさず、使用する場面に応じてボイス数を抑えると負荷が軽減される。

不要なモジュールを外す:

使用していないオシレーターやフィルターを切ることで処理を最小限に抑えられる。

エフェクトの整理:

内蔵エフェクトを使いすぎると負荷が増える。

必要に応じてDAW側のエフェクトに切り替えると安定しやすい。

バウンスやフリーズを活用:

完成したトラックをオーディオに変換しておくと、CPUを節約しながら制作を進められる。

MPE対応で広がる表現力

Bazilleは最新のアップデートでMPE(MIDI Polyphonic Expression)に対応しました。

MPEは、鍵盤ごとに独立したモジュレーションやピッチコントロールを割り当てられる仕組みで、従来のMIDIよりもはるかに細やかな表現が可能です。

たとえば、同じコードを弾いても指ごとにビブラートやピッチベンドを加えることができ、まるでアコースティック楽器のような自然で有機的な演奏が実現します。

この機能によって、Bazilleはサウンドデザインだけでなく、ライブ演奏や表現力豊かなパフォーマンスにも強みを持つシンセへと進化しました。

MPEの基本:

1つの鍵盤ごとに独立したモジュレーションが可能になり、演奏表現の幅が広がる。

具体的な効果:

指ごとに異なるピッチやビブラートを付与でき、アナログ楽器のようなニュアンスを再現できる。

Bazilleとの相性:

モジュラー構造と組み合わせることで、MPEの動きを複雑にパッチングし、独創的なサウンドを演出できる。

ライブでの強み:

シンセ演奏に即興性と個性を持たせられるため、ステージパフォーマンスで際立つ存在になる。

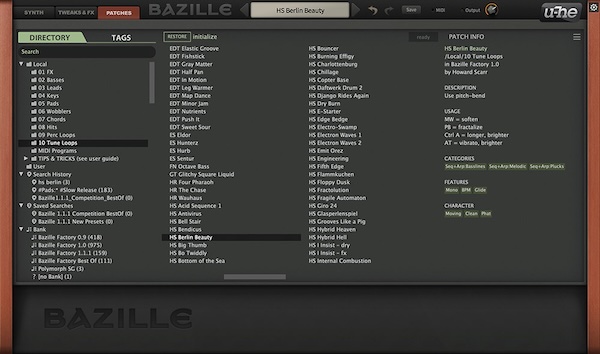

プリセットブラウザと操作性

Bazilleは非常に多機能なシンセですが、ユーザーが迷わず音作りを始められるようにプリセットブラウザが整備されています。

1700以上のプリセットがタグ付けされて整理されており、音色の種類や用途に応じて素早く目的のサウンドを見つけられます。

また、インターフェースは複雑ながらもスキンを変更することで操作性を改善でき、GearPornスキンのように全パラメータを一画面に表示できる形式を選べば作業効率が大幅に向上します。

このように、膨大な機能を持つBazilleでも、工夫されたUIによって直感的な操作が可能になっています。

プリセットブラウザの強み:

1700以上の音色をカテゴリやタグで分類。

目的の音をすぐに呼び出せる。

検索性の高さ:

ジャンル別や音色タイプ別に整理されており、制作中でも直感的に選べる。

スキンの切り替え:

GearPornスキンを使えば、全機能を一度に表示できる。

操作効率を重視する人に向いている。

ユーザー体験の工夫:

初心者でもプリセットを足がかりに音作りを学べ、中級者以上はUIをカスタマイズして効率的に扱える。

他のシンセとの比較

Bazilleを理解する上で欠かせないのが、他のソフトシンセとの比較です。

u-he製品の中でも「Diva」や「ACE」は人気がありますが、それぞれに異なる特徴があります。

Divaはアナログシンセの忠実な再現に特化し、ACEはシンプルで取り回しやすいモジュラー構造を持っています。

一方でBazilleは、デジタル・オシレーターとアナログ風フィルターを融合させ、自由度の高いパッチングを実現しているのが最大の違いです。

また、他社製品と比較しても独自性が強く、特にフラクタルレゾナンスや高度なモジュレーション機能は他ではあまり見られません。

そのため、他のシンセを使ってきた人でも新しい発見を得られるシンセといえるでしょう。

Divaとの違い:

アナログ再現に特化したDivaに比べ、Bazilleはデジタルの柔軟さと実験的な音作りに強い。

ACEとの違い:

ACEはシンプルなモジュラー環境で扱いやすい。

Bazilleはより大規模で複雑なシステムを備える。

他社製シンセとの比較:

一般的なFMシンセやアナログエミュレーションに比べ、BazilleはFM、PD、フラクタルレゾナンスを融合させた独自の音響世界を持つ。

比較から見える立ち位置:

「アナログのリアルさ」や「シンプルさ」を超えて、自由度と実験性を求めるユーザーに最適な選択肢。

Diva・ACEとの違い

u-he製品の中でよく比較されるのが「Diva」と「ACE」です。

Divaはアナログシンセの忠実な再現に特化しており、往年の名機を再現したモジュールを自由に組み合わせて音作りができます。

サウンドは温かみがあり、クラシックなアナログトーンを求めるユーザーに人気です。

一方ACEは、シンプルで直感的なモジュラー体験を重視した設計で、複雑さを抑えつつモジュラーの醍醐味を味わえます。

それに対しBazilleは、デジタル・オシレーターとアナログ風フィルターを融合し、FMやPD、フラクタルレゾナンスなどを駆使した実験的な音作りに特化しています。

この違いを理解すると、それぞれのシンセを制作目的に応じて使い分けられるようになります。

Diva:

アナログシンセの忠実な再現。

クラシックなトーンや温かみのある音作りに最適。

ACE:

シンプルなモジュラー環境。

直感的に扱いやすく、学習や手早い音作りに向いている。

Bazille:

デジタル技術を駆使したモジュラー。

複雑でユニークな音響実験や先鋭的なサウンドに強い。

違いの整理:

Divaはアナログ志向、ACEはシンプル志向、Bazilleは自由度と実験性を重視。

用途や目的によって選択が分かれる。

他社シンセとの比較

Bazilleを評価する際には、他社の人気シンセと比較することも有益です。

たとえば、Native Instrumentsの「FM8」はFM合成に特化した代表的なシンセですが、音作りの自由度はBazilleほど高くありません。

Arturiaの「Modular V」はクラシックなモジュラーを再現していますが、デジタル独自の機能は少ないのが実情です。

さらに、Xferの「Serum」は高解像度のウェーブテーブル合成で人気ですが、BazilleのようなFMやPD、フラクタルレゾナンスを組み合わせた仕組みは持っていません。

つまり、Bazilleは他のシンセにはない「デジタルとアナログの融合」「実験性の高さ」という独自性を備えているのです。

FM8との比較:

FM合成に特化しているが、モジュラー的な自由度やフィルター構造はBazilleに劣る。

Modular Vとの比較:

クラシックなモジュラーを再現しているが、デジタル独自のPDやフラクタルレゾナンスは搭載していない。

Serumとの比較:

ウェーブテーブル合成に優れるが、Bazilleほど多様な合成方式やパッチング自由度はない。

Bazilleの優位性:

複数のデジタル合成方式とアナログ的フィルターを融合し、他社製品では実現できない独創的な音作りを可能にする。

Bazilleを使うべき人と導入価値

Bazilleは「とにかく自由度の高い音作りをしたい」という人に強くおすすめできるシンセです。

固定的なシンセでは得られない音響実験や複雑なサウンドデザインを可能にするため、音の個性を追求するクリエイターにとって大きな武器になります。

初心者にとっては学習曲線がやや急ですが、豊富なプリセットや直感的なパッチング環境を通じて自然に理解を深められます。

中級者や上級者にとっては、自分のアイデアを制限なく具現化できる環境として、長期的に活用できる価値があります。

そのため、音楽制作だけでなく、映像やゲーム音響に携わるサウンドデザイナーにも適した選択肢となるでしょう。

初心者への価値:

プリセットを使いながら徐々にパッチングを学べる。

学習素材としても有用。

中級者への価値:

他シンセでは作れない音を探求できる。

制作の幅を広げる強力な選択肢になる。

上級者への価値:

複雑なモジュレーションや表現力を駆使し、自分だけの独創的な音響世界を構築できる。

サウンドデザイナーへの価値:

ゲームや映画の特殊音作りに最適。

即戦力のプリセットと実験的な音作りを両立できる。

初心者にとってのメリットと注意点

Bazilleは一見すると複雑ですが、初心者にとってもメリットが多いシンセです。

1700以上のプリセットが最初から搭載されているため、音作りの知識がなくても即戦力として使えます。

また、パッチングを通じてシンセの基本構造を学べる点も教育的で、単なる楽器にとどまらず学習ツールとしての役割も果たします。

ただし、CPU負荷の高さや操作画面の情報量の多さは初心者にとって障壁となる場合があります。

最初はプリセットや簡単な接続に限定して操作し、少しずつ理解を深めていくのが無理のないアプローチです。

即戦力のプリセット:

音作りの知識がなくてもすぐに制作に取り入れられる。

学習と実践を両立できる。

学習効果の高さ:

モジュラー的なパッチングを通じて、シンセの仕組みを自然に理解できる。

注意点(CPU負荷):

複雑なパッチは負荷が高いため、最初はシンプルな構成で使うのが望ましい。

注意点(操作の複雑さ):

画面の情報量が多いため、段階的に機能を覚えることが大切。

中級〜上級者が感じる魅力

Bazilleは中級から上級のユーザーにとって、他のシンセでは得られない自由度と実験性を提供します。

4基のデジタル・オシレーターと複数のフィルターを自在に組み合わせることで、複雑な倍音構造や独特の音響効果をデザイン可能です。

さらに、マッピングジェネレーターやモーフィングシーケンサーといった高度なモジュレーション機能は、細かい音の変化や進化するテクスチャーを作り出すのに適しています。

そのため、音作りを深く探求したいユーザーにとって、Bazilleは長く付き合えるシンセとしての価値を持っています。

高度なモジュレーション:

複雑な動きや時間変化を組み込めるため、進化する音色や効果音の制作に適している。

音響実験の自由度:

オシレーターやフィルターを大胆に組み合わせ、独創的な音響世界を構築できる。

プロジェクトの差別化:

既存のシンセサウンドでは得られない音を作れるため、作品に独自性を与えられる。

長期的な価値:

学習すればするほど可能性が広がるため、研究対象としても長く楽しめる。

ライブパフォーマンスでの可能性

Bazilleはスタジオでの制作だけでなく、ライブパフォーマンスにおいても高い可能性を秘めています。

MPE対応により、演奏者の指ごとに異なるニュアンスを加えられるため、シンセ演奏に生々しさと即興性を持ち込むことができます。

また、リアルタイムでパッチを変更したり、モジュレーションホイールやMIDIコントローラーを組み合わせることで、ステージ上で音を自在に変化させられるのも魅力です。

このように、Bazilleは単なる音源にとどまらず、表現の幅を広げるライブ用の楽器としても有用です。

MPEの活用:

コードを弾きながら指ごとに異なる表現を加えられ、即興性の高い演奏が可能になる。

リアルタイム操作:

フィルターやLFOの設定をライブ中に操作し、音をその場で変化させることができる。

外部コントローラーとの連携:

MIDIコントローラーやペダルを組み合わせることで、演奏の自由度がさらに広がる。

ライブでの存在感:

実験的で派手な音作りが可能なため、ステージ演出に強いインパクトを与えられる。

システム要件

Bazilleを快適に利用するには、ある程度のPC環境が必要です。

最新のバージョンではMac、Windows、Linuxに対応しており、DAW上で動作するプラグイン形式で提供されています。

動作自体は軽快ですが、大規模なパッチや多ボイス演奏ではCPUに負荷がかかるため、制作環境に応じた準備が欠かせません。

以下に、公式で示されている主な要件を整理しました。

対応OS:

Mac OS X 10.10以降、Windows 7以降、Linux(glibc 2.28以上)。

対応プラグイン形式:

macOSはCLAP、AUv2、VST3、AAX(64bit)。

WindowsはCLAP、VST3、AAX(32/64bit)。

LinuxはCLAP、VST3(サポートはコミュニティベース)。

CPU要件:

Intel Nehalem以降、またはAMD Bulldozer以降。

MacはIntel Nehalem以降またはApple Silicon(M1以降)。

メモリとストレージ:

最低1GBのRAM(推奨はそれ以上)。

65〜125MB程度の空きディスク容量。

まとめ:u-he「Bazille」デジタル・オシレーターとアナログ・スタイル・フィルター融合による、モジュラー・パッチングの自由度と表現力を極限まで高めたモジュラー型ソフトシンセ|DTMプラグインセール

今回の記事では、u-heのソフトシンセ「Bazille」について解説しました。

以下に要点を整理します。

- デジタル・オシレーターとアナログ風フィルターの融合による独自の音作り

- FM、PD、フラクタルレゾナンスといったコア技術を搭載

- 1700以上のプリセットで初心者から上級者まで幅広く対応

- CPU負荷や操作の複雑さに注意が必要だが、最適化で快適に利用可能

- MPE対応や豊富なモジュレーション機能により表現力が大幅に向上

- 他のシンセと比べても実験性と自由度において強い個性を発揮

このようにBazilleは、音楽制作だけでなくサウンドデザインやライブパフォーマンスでも活躍できる柔軟性を備えています。

初心者にとっては学習ツールとして、中級〜上級者にとっては独創的な音作りの相棒として、長く使える価値のあるソフトシンセといえるでしょう。

価格:$129.00

Plugin Boutiqueでの購入手順

特典のもらい方・ポイントの使い方

Plugin Boutiqueで買い物をすると、有料プラグインが1つ無料でもらえます。

無料なので、必ずもらっておきましょう!

※プレゼントされる製品は、月ごとに変わります。

購入するプラグインをカートに入れます。

カートに進んだら「See Gift」をタップし、ほしいプラグインを選びます。

無料で追加されました。

【ポイント利用方法】

Plugin Boutiqueを利用すると貯まる「Virtual Cash(ポイント)」を適用すると、割引されます。