【2/15まで 43%OFF】Denise Audio「Bass XXL」通常69ドルがセール価格39ドルに!約4,500円割引SALE

通常価格:$69.00

Plugin Boutiqueでの購入手順

特典のもらい方・ポイントの使い方

Plugin Boutiqueで買い物をすると、有料プラグインが1つ無料でもらえます。

無料なので、必ずもらっておきましょう!

※プレゼントされる製品は、月ごとに変わります。

購入するプラグインをカートに入れます。

カートに進んだら「See Gift」をタップし、ほしいプラグインを選びます。

無料で追加されました。

【ポイント利用方法】

Plugin Boutiqueを利用すると貯まる「Virtual Cash(ポイント)」を適用すると、割引されます。

ベースがスマホやイヤホンで聴こえづらい

そんなミックスの悩み、ありませんか?

Denise Audioの「Bass XXL」は、心理音響の原理で低音を“感じさせる”革新的なプラグイン。

この記事では、Bass XXLの特徴や使い方、他製品との違いを詳しく解説します。

価格:$69.00 → $39.00(43%OFF!)

Plugin Boutiqueでの購入手順

特典のもらい方・ポイントの使い方

Plugin Boutiqueで買い物をすると、有料プラグインが1つ無料でもらえます。

無料なので、必ずもらっておきましょう!

※プレゼントされる製品は、月ごとに変わります。

購入するプラグインをカートに入れます。

カートに進んだら「See Gift」をタップし、ほしいプラグインを選びます。

無料で追加されました。

【ポイント利用方法】

Plugin Boutiqueを利用すると貯まる「Virtual Cash(ポイント)」を適用すると、割引されます。

Bass XXLとは?低域を強化する仕組みと基本概念

「Bass XXL」は、従来のベース強調プラグインとはまったく異なるアプローチで低域をコントロールするツールです。

単に音を大きくしたり低音を足したりするのではなく、人間の聴覚が“低音を感じる仕組み”そのものに着目した設計となっています。

そのため、小型スピーカーやイヤホンでも、ミックス内のベースがしっかりと“そこにある”ように聴こえるのが最大の特徴です。

倍音生成アルゴリズム:

入力されたベース信号から、原音に基づいた自然な高次倍音を生成します。

EQやサチュレーションでは得られない滑らかで音楽的な低域を作り出します。

サブシンセ非依存:

音源を複製したり新たなサブ音を加えることなく、元の音を生かしたまま補強します。

その結果、余計なレイヤーが不要になり、ミックスの明瞭さを保てます。

アナログ感とデジタル制御の融合:

音質はウォームで滑らかな印象ながら、操作性はシンプルで正確。

アナログ機材に近い質感を、デジタルで簡単に扱えるのが魅力です。

フェーズ問題の回避:

低域処理にありがちな位相のズレを排除する設計がされています。

複数のトラックと組み合わせたときにも濁らず、芯のあるベースが作れます。

軽量で扱いやすい設計:

CPU負荷が軽く、複数のトラックに同時使用しても安定動作。

プリセットも豊富で、初心者でもすぐに効果を実感できます。

Bass XXLが採用する「心理音響効果」とは?

Bass XXLの最大の特徴は、「耳に聴こえないはずの低音を、脳に“感じさせる”」技術にあります。

これは「心理音響効果(Psychoacoustics)」と呼ばれるもので、人間の脳が倍音を手がかりにして実際には鳴っていない低域成分を補完して認識する現象です。

この技術を応用することで、物理的に鳴っていない帯域でも「鳴っているように感じる」ベースサウンドを再現できるのです。

その結果、スマホやイヤホンのような低音再生が不得意な環境でも、ベースラインの存在感がしっかりと伝わります。

知覚されるベースの補完:

人間は、可聴帯域外の低音そのものではなく、上に乗った倍音を通じてベースを認識します。

Bass XXLはその原理を利用して、倍音を生成することで“鳴っていない低音”を聴かせています。

実際の低域を増やさずに補強:

スピーカーで物理的に再生できない帯域に音を足すのではなく、脳の錯覚でその音が“ある”と感じさせます。

そのため、ミックスのバランスを壊さずに低域の迫力を強化できます。

帯域外でも効果がある:

20Hz以下の帯域は多くの再生機器で再現されませんが、Bass XXLの倍音はその情報を補うように設計されています。

そのため、実際に再生できない低域も「感じる」ことができます。

耳が疲れにくい処理:

単に低音を持ち上げるのではなく、あくまで自然な倍音で補強しているため、長時間聴いても耳が疲れにくいのが特徴です。

リスニングにも配慮された設計となっています。

Sub-synthではない?独自アルゴリズムの仕組み

Bass XXLは、一見するとサブシンセのようなベース補強ツールに見えるかもしれません。

しかしその中身はまったく異なり、入力された音を元に倍音を“構築”して追加するエフェクト処理が核となっています。

サブシンセのように新たな音を重ねるのではなく、原音の情報をもとに倍音を生成し、それを自然に重ねていく方式です。

このようにして、サウンドの一貫性を保ちつつ、明瞭で輪郭のある低音をミックスに追加できます。

ドライ音から倍音を抽出:

入力されたオーディオ素材の成分を分析し、その波形から音楽的な倍音を生成します。

人工的に音を足すのではなく、今ある音の魅力を引き出す処理です。

並列処理で音の芯を保つ:

生成された倍音はドライ音と“並列で”加えられます。

そのため、元の音の位相や定位を壊さず、自然な一体感が得られます。

オーバーサンプリング対応:

高精度で倍音を生成するために、オーバーサンプリング処理が可能です。

これにより、耳障りな高域の歪みやデジタルノイズを最小限に抑えられます。

EQではできない補強が可能:

EQで低域を持ち上げると、スピーカーの限界により再生が困難なことがあります。

Bass XXLは倍音の生成により、そのような物理的な制約を超えた音作りができます。

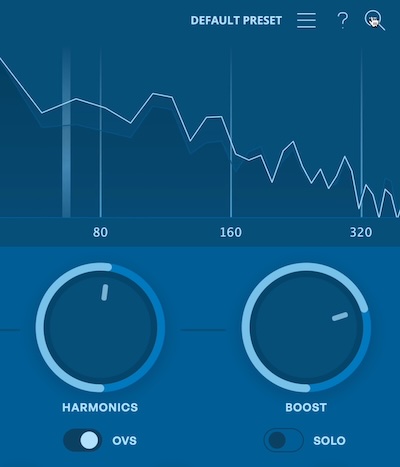

HarmonicsとBoostの違いと役割

Bass XXLには「Harmonics」と「Boost」という2つの主要なノブが搭載されており、それぞれ異なる役割を持っています。

どちらも倍音の付加に関わるコントロールですが、Harmonicsは“どれだけ倍音を生成するか”を、Boostは“どれだけミックスに加えるか”を調整するノブです。

この2つをうまく使い分けることで、音の太さと自然さを両立した低域処理が可能になります。

Harmonics(ハーモニクス):

ドライ信号からどれだけ倍音を生成するかを決めるパラメーターです。

数値を上げるほど、原音に基づいた高次倍音が多く生成されます。

Boost(ブースト):

生成された倍音を、どのくらいミックスに加えるかをコントロールします。

ドライ音には影響せず、並列でミックスされるため、音の芯を保ったまま補強が可能です。

Soloモードで倍音のみ確認:

Boostの操作中に「Solo」モードを使うと、生成された倍音だけを聴くことができます。

処理結果を正確に把握しながらミックスに反映できます。

過度な処理を避ける指標として活用:

HarmonicsとBoostのバランスが悪いと、不自然な音質変化やミックスの濁りにつながります。

「出しすぎないこと」が自然な低音強調のポイントです。

【2/15まで 43%OFF】Denise Audio「Bass XXL」通常69ドルがセール価格39ドルに!約4,500円割引SALE

通常価格:$69.00

Plugin Boutiqueでの購入手順

特典のもらい方・ポイントの使い方

Plugin Boutiqueで買い物をすると、有料プラグインが1つ無料でもらえます。

無料なので、必ずもらっておきましょう!

※プレゼントされる製品は、月ごとに変わります。

購入するプラグインをカートに入れます。

カートに進んだら「See Gift」をタップし、ほしいプラグインを選びます。

無料で追加されました。

【ポイント利用方法】

Plugin Boutiqueを利用すると貯まる「Virtual Cash(ポイント)」を適用すると、割引されます。

Denise Audio「Bass XXL」の価格

価格:$69.00 → $39.00(43%OFF!)

Plugin Boutiqueでの購入手順

特典のもらい方・ポイントの使い方

Plugin Boutiqueで買い物をすると、有料プラグインが1つ無料でもらえます。

無料なので、必ずもらっておきましょう!

※プレゼントされる製品は、月ごとに変わります。

購入するプラグインをカートに入れます。

カートに進んだら「See Gift」をタップし、ほしいプラグインを選びます。

無料で追加されました。

【ポイント利用方法】

Plugin Boutiqueを利用すると貯まる「Virtual Cash(ポイント)」を適用すると、割引されます。

Bass XXLの3つのモードを徹底解説|使い方と違い

Bass XXLは、処理対象となる周波数や音のピッチに柔軟に対応できるように、3つの異なるモードを搭載しています。

それぞれのモードは、ミックスする音源や音楽ジャンル、目的によって適した使い方が異なります。

目的に合わせて最適なモードを選ぶことで、より精度の高い低域処理が可能になります。

Frequencyモード:

任意の周波数を自分で選んで、そこを中心に倍音を生成します。

キックやドラム、パーカッションの特定の帯域をピンポイントで補強したいときに最適です。

Root Noteモード:

C〜Bの12音からルートノートを選択し、そのキーを基準に倍音を生成します。

ベースやシンセ、メロディを含む音源など、楽曲のキーに沿った自然な補強が可能です。

MIDIモード:

外部のMIDI信号に反応し、リアルタイムでピッチを追従して倍音を生成します。

ベースラインやコードが変化するトラックに対応し、より動きのある低域補強ができます。

Frequencyモード:キックやドラムに最適な設定

Frequencyモードは、倍音を加える中心となる周波数をユーザーが手動で指定できるモードです。

キックドラムやスネア、パーカッションなど、特定の帯域を持つ短い音に対してピンポイントでアプローチできるため、打楽器のアタック感や重心を明確にするのに非常に有効です。

曲のキーに依存しない処理が可能なので、テンポやジャンルに関係なく使いやすいモードです。

狙いたい帯域を自由に指定可能:

例えば60Hz〜80Hzあたりを狙えばキックに重さが加わり、150Hz前後なら打点の強さを際立たせることができます。

ターゲットが明確な場面で特に効果的です。

ルート音に縛られない補強:

コード進行やスケールを気にする必要がないため、リズム主体の音源やドラムグループの処理に向いています。

キックとベースの分離に活用できる:

キックの補強帯域とベースのピークを意図的にずらすことで、両者を明瞭に分けてミックスすることができます。

EDMやTrapなどの重低音系にも最適:

ジャンルによっては「キックの存在感」が楽曲の迫力に直結するため、狙った周波数に倍音を加えるだけでインパクトが増します。

Root Noteモード:ベースやシンセにキーを合わせる

Root Noteモードは、楽曲のルート音(キー)を指定することで、倍音の生成を音楽的にコントロールできるモードです。

C〜Bまでの12音からルートを選ぶだけで、トラックのキーに合った倍音が自動で追加されるため、ベースラインやシンセの音が自然に音楽全体に溶け込むような低域補強が可能になります。

和音やスケールに依存する楽器のミックスにおいて、最もナチュラルな結果が得られるモードです。

キーに合わせた倍音生成:

指定したルート音に対して、倍音が音階に沿って構成されるため、不自然なにごりや音程のズレが発生しにくくなります。

音楽的に滑らかなベース処理が可能です。

ベースやサブシンセとの相性が良い:

音程のある低域素材(シンセベース、エレキベースなど)と非常に相性が良く、音の芯がより明確に伝わるようになります。

転調しない楽曲に最適:

ルート音が一定のまま進行する楽曲で特に扱いやすく、ポップスやハウス系など、構成が安定したジャンルで効果的に使えます。

簡単操作で音楽性を保てる:

音楽理論の知識がなくても、キーさえ分かれば設定可能。

そのため、初心者でも音楽的なミックスを実現できます。

MIDIモード:トラックの動きに合わせて自動制御

MIDIモードは、外部から送られるMIDIノートに反応して、倍音生成の基準となるピッチ(周波数)をリアルタイムで変化させるモードです。

これにより、ベースラインやシンセが刻々と動くトラックでも、常に正しい音程に基づいた倍音補強が可能になります。

コード進行や音階の変化が激しい楽曲において、低域の一貫性を保ちつつ、音楽的な補強を実現できます。

MIDIノートに自動追従:

演奏される音程に応じて、倍音生成の基準がリアルタイムで変化します。

そのため、音階が頻繁に変わるトラックでも常に正確な補強が可能です。

コード進行との自然なマッチ:

ベースラインがコード進行に沿って動く楽曲で、ルートノートに手動で合わせる必要がなくなります。

自動化によってより音楽的な一体感が生まれます。

シンセや打ち込み系と高相性:

EDM、Future Bass、Trapなど、シンセベースが動的に変化するジャンルで特に効果的です。

DAWとの連携が必須:

MIDI情報を正しく送るために、DAW側でのMIDIルーティングが必要です。

設定をミスすると効果が得られないので、最初のセットアップは丁寧に行う必要があります。

実際どう使う?音源別おすすめセッティング例

Bass XXLはさまざまな音源に対応できる柔軟なプラグインですが、音源の種類によって効果的な使い方が異なります。

ここでは、特によく使われる音源別におすすめの設定や狙い方を紹介します。

目的に応じてモードやパラメーターを変えることで、ミックス全体のクオリティを一段上に引き上げることができます。

808ベース:

周波数が低く、小型スピーカーでは消えてしまいやすいため、Frequencyモードで60Hz前後を中心に倍音を追加。

Boostを少し高めに設定することで、スマホでも聴こえる厚みを作れます。

ベースギター:

Root Noteモードで曲のキーを指定し、倍音で音程感と存在感を強調。

Pre-delayを少し加えるとアタックが活かされ、自然なサウンドに仕上がります。

ドラムキット全体:

Frequencyモードでキックの基音付近(70〜90Hz)を狙って倍音を追加。

ドラム全体に重心を与えつつ、ミックスの厚みが増します。

シンセベース:

MIDIモードでピッチに追従させ、動きのあるベースラインを補強。

SlopeやRangeの調整で、派手すぎない自然な補強が可能になります。

ドラムバス/ミックスバス:

低域のまとまりが欲しい場合は、Boostを軽めにかけて全体に倍音をうっすら加えるだけでも効果的。

ミックス全体が太くなり、土台がしっかりと感じられるようになります。

808サブベースで重心を補強する使い方

808サブベースは、TrapやHipHop系の楽曲では欠かせない要素ですが、再生環境によっては低域がほとんど聴こえなくなるという問題があります。

Bass XXLを使えば、808の超低域に自然な倍音を加えることで、どんなスピーカーでもベースの重みを“感じられる”ようになります。

特にFrequencyモードとの相性が良く、目的の帯域に集中して処理できるのが強みです。

60Hz前後を狙って倍音を生成:

808の基音が含まれる帯域にピンポイントで倍音を加えることで、存在感を補強します。

耳で聴こえづらい帯域でも、倍音によって“そこにある”と感じさせることができます。

Boostを高めに設定して密度を出す:

808は低域が命なので、Boostノブをやや強めに設定し、音の密度を上げていきます。

ただし、行き過ぎるとにごりの原因になるため、Soloモードで倍音の質感を確認しながら調整します。

Slopeで音の広がりをコントロール:

Slopeの角度を浅めに設定すると、倍音が上方向に広がり、よりナチュラルな厚みが出ます。

逆に、よりタイトにまとめたい場合は、急なカーブで倍音を絞るのも効果的です。

Pre-delayでアタック感をキープ:

808特有のトーンを活かしたいときは、Pre-delayで倍音のタイミングを少し遅らせることで、原音のアタック感を保持できます。

ベースギターの存在感を自然にアップさせる方法

ベースギターはアンサンブルの土台を支える重要な楽器ですが、他のパートとぶつかりやすく、ミックス内で埋もれてしまうことも少なくありません。

Bass XXLを使えば、原音のキャラクターを損なわずに、倍音の付加によって輪郭と存在感を高めることができます。

特にRoot Noteモードを使うことで、曲のキーに沿った補強が自然に行えます。

Root Noteモードで曲のキーに沿って補強:

C〜Bの中から楽曲のキーを選ぶことで、倍音が音楽的に調和した形で生成されます。

ベースがコード進行に溶け込み、より自然に聴こえます。

Pre-delayでアタックを活かす:

プレイのニュアンスやアタック感を保ちたい場合は、Pre-delayを少し加えるのが効果的です。

倍音のタイミングを遅らせることで、原音のキャラクターが前に出ます。

Mono機能で低域の定位を安定化:

ベースはセンターに配置したいことが多いため、MonoスイッチをONにすることで、定位をしっかり固定できます。

これにより、広がりすぎないタイトな低音を演出できます。

Boostは控えめに設定:

存在感は欲しいけれど不自然にならないように、Boostノブは中程度にとどめます。

Soloモードで倍音の質感を確認しながら微調整するのがおすすめです。

ドラムキット全体にローエンドの迫力を加える

ドラムキット全体に厚みと重心を加えたいときにも、Bass XXLは非常に効果的です。

キックだけでなく、タムやルームマイクの低域を補強することで、ドラム全体の「存在感」や「空気感」にローエンドの深みを持たせることができます。

Frequencyモードを中心に使えば、特定の帯域を狙って処理できるため、キット全体を濁らせることなく補強が可能です。

Frequencyモードでキックの基音を狙う:

キックの重心となる60〜90Hz付近をターゲットに設定し、倍音を追加します。

ドラム全体のローエンドが安定し、まとまりのある印象になります。

Boostは抑えめ、Harmonicsはやや高めに:

全体にかける場合は、Boostを控えめにすることで過剰な処理を防ぎます。

その分Harmonicsを高めに設定して、質感を自然に加えるのがポイントです。

Slopeで倍音の広がりを調整:

倍音が高域まで広がりすぎないよう、Slopeを使って緩やかにカットします。

これにより、倍音による「こもり感」や混濁を回避できます。

ドラムバスやグループトラックでの使用が効果的:

個別のパーツに使うより、ドラムバスやグループにまとめてかける方が自然な印象になりやすく、処理も効率的です。

他の低域系プラグインと何が違う?比較と特徴まとめ

Bass XXLは、低域を補強するためのさまざまなプラグインの中でも、特に自然な質感と操作のシンプルさを両立している点が特徴的です。

ここでは、代表的な低域補強プラグインと比較しながら、Bass XXLならではの強みを整理します。

倍音生成のアプローチや処理の柔軟性、音楽性を保つ仕組みにおいて、他製品と一線を画しています。

サブシンセ系とは異なる設計:

SubLabなどのサブシンセ系は、低音を“足す”ことで補強します。

対してBass XXLは、原音から倍音を“引き出す”ことで、自然な補強が可能です。

操作が直感的で扱いやすい:

EQやマルチバンド処理などは知識が必要ですが、Bass XXLは数個のノブ操作だけで結果が出せます。

初心者にもハードルが低く、短時間で効果を実感できます。

心理音響に基づく補強:

R-Bassなども倍音処理をしますが、Bass XXLはより高度な心理音響アルゴリズムに基づいて設計されています。

これにより、耳で“感じる”低音を科学的に生み出します。

音楽ジャンルや楽器を選ばない汎用性:

サブシンセはEDM系に特化する傾向がありますが、Bass XXLはバンド系・打ち込み系問わず幅広く対応できます。

ミックス全体に馴染む自然さがポイントです。

軽量で高音質、しかもフェーズに強い:

高精度な倍音処理を実現しながら、CPU負荷が少なく、フェーズのズレも起こしにくい設計です。

多数のトラックに同時使用しても安定しています。

Bass XXL vs R-Bass|低音感の作り方の違い

Waves社のR-Bassは、長年プロに使われてきた定番のローエンド強化プラグインです。

Bass XXLと同様に倍音を利用してベース感を強化しますが、処理の考え方や結果の質感には明確な違いがあります。

どちらも有効なツールですが、目的や音楽ジャンルによって向き・不向きがあります。

倍音の生成方法の違い:

R-Bassは指定した周波数をもとにシンプルな倍音を加える設計です。

Bass XXLは入力された信号全体を解析し、より音楽的で滑らかな倍音を生成します。

音の自然さと音楽的ななじみ:

R-Bassは補強感がやや強く出るため、目立たせたいトラックに向いています。

Bass XXLは原音と溶け込むような自然な仕上がりになるため、全体のバランスを崩さずに低域を強化できます。

調整の自由度とモードの違い:

R-Bassは周波数と出力量の2パラメーターで完結します。

Bass XXLはFrequency/Root Note/MIDIの3モードにより、細かく狙った補強が可能です。

ミックスバスや繊細なトラックへの対応力:

R-Bassは特定の音源へのインパクトに強い反面、繊細なミックス処理には向いていないことがあります。

Bass XXLはドラムバスやベース単体、さらにはマスターにも対応できる柔軟性があります。

仕上がりの質感:

R-Bassは「太さ」を前面に出す力強い質感。

Bass XXLは「深み」と「空気感」を保ったナチュラルな低音が特徴です。

Bass XXL vs SubLab|シンセ系との違いと相性

SubLabは、低域を自ら“発音する”タイプのサブシンセプラグインです。

主にEDMやHipHopの808系ベースラインを作るために使用され、音を生成するサウンドソースとしての役割を果たします。

一方でBass XXLは、既存の音に倍音を付加するエフェクト型プラグインであり、処理対象の音を補強・強調する用途に特化しています。

両者は役割が根本的に異なるため、併用することも可能です。

音を生成するか、加工するかの違い:

SubLabはサブベースをゼロから作り出すシンセサイザー。

Bass XXLは既存のトラックに対して倍音を加える処理を行います。

適用タイミングの違い:

SubLabはベースラインそのものを作る段階で使用されることが多く、作曲フェーズに向いています。

Bass XXLは録音済み・打ち込み済みの音に対して、ミックス中に使用するのが基本です。

ミックス内での役割:

SubLabは単体で存在感のある低音を作りますが、他の要素との馴染みが難しいこともあります。

Bass XXLは原音を活かした自然な補強ができ、全体のミックスに違和感なくなじませられます。

サウンドデザイン vs サウンド調整:

SubLabは音作り(デザイン)を目的としたツール。

Bass XXLは音の質感を調整・補強する仕上げ向けのツールです。

併用も可能:

SubLabで作った808ベースに対して、Bass XXLで倍音を加えることで、再生環境に左右されにくい存在感を加えることができます。

それぞれの長所を活かした組み合わせが可能です。

プロの現場での活用事例|アーティストの声から読み解く

Bass XXLはプロのエンジニアやアーティストの間でも高く評価されており、現場のリアルな課題を解決するための実用的なツールとして使用されています。

ここでは、実際にBass XXLを使用しているクリエイターの声をもとに、どんな場面でどのように活用されているのかを見ていきます。

複雑な環境や移動の多い制作スタイルにも対応できる、現代的なツールであることが分かります。

Wolfgang Gartner(DJ/プロデューサー):

「小型スピーカーでもサブベースが聴こえるようになる。

心理音響エンハンサーとして他の追随を許さない」

Matt Sim(Illenium/The Chainsmokersなど):

「長年使っていた低域処理のツールがすべてBass XXLに置き換わった。

ミックスでのベース処理が根本的に変わった」

Rob Kleiner(Sia/Labrinth/David Guetta):

「3つのプラグインを使ってやっていたことが1つで完結。

100%すべてのミックスに入れることに決めた」

Showtek(EDMデュオ):

「移動中の制作でベースミックスにいつも悩んでいたけれど、

Bass XXLを使った瞬間に驚くほど音が変わった」

ShowtekやIlleniumが語る「使う理由」

プロの現場では、限られた時間や不安定なモニタリング環境の中でも一貫した音を出すことが求められます。

ShowtekやIlleniumといった世界的アーティストがBass XXLを導入しているのは、まさにそのような“現場の課題”を解決できるからです。

単なる音質の向上だけでなく、制作フローの効率化や信頼性の高さも、彼らが選んだ理由に挙げられています。

Showtekの活用ポイント:

スタジオ外でのミックスにおいて、ベースの再現性に常に悩んでいた。

Bass XXLをキックやベースに挿すだけで、スピーカーを問わず低域の安定感が増し、移動先でも自信を持ってミックスできるようになった。

Illeniumの導入理由:

従来は複数のプラグインを組み合わせて低域処理をしていたが、Bass XXLに置き換えてからは作業がシンプルに。

ルートノートモードやMIDI対応など、柔軟な設定によってどんなトラックにも自然に馴染ませられる。

即戦力としての信頼性:

音作りの過程で「あれこれ悩む前に、とりあえず挿してみる」ツールとしても活躍しており、即効性のある効果と操作性の良さが現場で重宝されている。

共通しているのは“時短と安定”:

ミックスの精度を保ちながら、制作スピードも落とさない。

プロフェッショナルにとって、両方を満たすツールは非常に価値が高いとされている。

グラミー受賞エンジニアの活用法と評価

Bass XXLはアーティストだけでなく、世界的に活躍するプロのエンジニアにも信頼されているツールです。

その中でも、SiaやLabrinth、David Guettaなど名だたるアーティストの作品を手がけるグラミー賞ノミネート経験のあるエンジニア、Rob Kleiner氏が高く評価していることは注目に値します。

彼のような経験豊富なミキシングエンジニアがなぜこのプラグインを使い続けるのか。その理由は明確です。

複数のプラグインを一つに集約できる:

以前は3つの異なるツールを使って行っていた処理が、Bass XXLだけで完結するようになった。

プラグインチェーンの簡略化が、作業時間とCPU負荷の削減につながっている。

毎回のミックスに組み込む必須ツールに:

「100%すべてのミックスに使う」と公言するほど、信頼度が高い。

特にキックやベースの重心が曖昧になりやすい楽曲で、明確な補強ができるという点を評価している。

補強が自然で“ミックスの一部”として機能する:

Bass XXLの倍音生成は、エフェクト感が強く出すぎず、あくまで音楽の流れに自然になじむ。

そのため、派手さよりも完成度を重視するプロフェッショナルの現場にフィットする。

設定の少なさが逆に信頼につながる:

複雑な操作を必要とせず、必要最低限のパラメーターで直感的に結果を出せる。

忙しい制作現場においては、この“即効性”が大きなアドバンテージになる。

よくある疑問とトラブル解決Q&A

Bass XXLは非常に扱いやすく直感的なプラグインですが、初めて使う方や、環境によってうまく効果が感じられない場合に生じやすい疑問やトラブルも存在します。

ここでは、ユーザーから寄せられがちな質問とその対処法をまとめました。

トラブルを未然に防ぎ、安心して活用するためのヒントとしてご活用ください。

倍音を加えても効果が感じられない:

ターゲット周波数の設定が不適切な可能性があります。

音源の基音やルートノートを確認し、合ったモードや帯域を選び直してください。

ミックスが濁ってしまう:

Boostの設定が過剰になっていると、他の帯域に干渉してバランスが崩れることがあります。

HarmonicsとBoostのバランスを取り、必要に応じてSlopeで倍音を調整しましょう。

ステレオ感が変わってしまう:

Monoスイッチの設定を確認してください。

オンにするとセンターに定位が固定され、広がりが抑えられることがあります。

音が遅れる/タイミングがズレる:

Pre-delayが有効になっていると、倍音に若干の遅延が生じます。

アタック感を保ちたいときはPre-delayをゼロに設定してください。

MIDIモードで動作しない:

DAW側でのMIDIルーティング設定に誤りがある可能性があります。

正しくMIDI信号を送れているかを確認し、設定を見直してください。

「音が濁る」「ステレオ感が変わる」への対処法

Bass XXLを使用していると、「ベースが太くなったけど全体が濁ったように感じる」「定位が狭くなった気がする」といった感想を持つことがあります。

これらは倍音の加え方やMono処理の影響によって起こりやすい典型的なトラブルです。

正しく調整すれば、濁りを最小限に抑えつつ、狙った質感だけを得ることが可能です。

Boostの過剰使用を避ける:

ミックスの濁りはBoostが強すぎることで起こりやすくなります。

まずはHarmonicsを高めに設定し、Boostは控えめにしてバランスを見直してみましょう。

Slopeで倍音の広がりをコントロールする:

倍音が中高域にまで広がってしまうと、他の楽器とぶつかって濁る原因になります。

Slopeを調整し、倍音が適切な帯域に留まるようにしましょう。

Monoスイッチの状態を確認する:

ステレオ感が失われたように感じる場合は、Monoスイッチがオンになっている可能性があります。

センターに定位させたい場合以外はオフにし、自然な広がりを保ちましょう。

倍音をSoloで確認する:

どのような倍音が生成されているか分からないまま処理を進めると、意図しない混濁につながります。

Soloモードで倍音を聴きながら調整するのがポイントです。

オーバーサンプリングはONにすべき?

Bass XXLには「Oversampling(オーバーサンプリング)」機能が搭載されており、倍音生成の精度を高めるための補助機能として活用できます。

これは、処理内部でサンプリングレートを一時的に引き上げることで、より滑らかで高解像度な倍音処理を可能にするものです。

ただし、CPU使用率への影響もあるため、目的に応じたオン/オフの判断が必要です。

高音質が求められる最終段階でONにする:

ミックスやマスタリングの最終段階で、質感の向上やノイズ軽減を目的とするならONが効果的です。

特に高域にかかる倍音が多い設定時に威力を発揮します。

CPU負荷が気になる場合はOFFのままでOK:

制作の初期段階やトラックが多い場面では、オフのまま作業を進めることで安定性を保てます。

音の変化が極端に感じられない場合も多いため、リソース優先でも問題ありません。

高周波の歪みやざらつきが気になる場合に有効:

オーバーサンプリングは、倍音がデジタル的になりすぎたと感じたときの調整手段としても使えます。

特に耳につく金属的な響きがある場合には改善効果が見られます。

リアルタイム操作にはやや不向き:

CPUにかかる負荷が増えるため、リアルタイムでの調整時には音が遅れることがあります。

プレビュー中に一時的にオフにしておくと作業効率が上がります。

Bass XXLは誰におすすめ?導入するべき人の特徴

Bass XXLは、ただの低音ブースターではなく、音楽的に自然な方法で“感じる低音”を作り出すプロフェッショナル向けのツールです。

ミックスの完成度をワンランク引き上げたいと感じている方にとって、導入する価値は十分にあります。

最先端の心理音響アルゴリズムとシンプルな操作性が両立されているため、初心者から上級者まで幅広いユーザーに適しています。

おすすめしたいのはこんな人

小型スピーカーやイヤホンでもベースをしっかり聴かせたい人

倍音の補完で、再生環境に関係なく安定した低域が得られます。

EQやサチュレーションだけでは満足できない人

従来のアプローチとは異なる、自然で深みのある補強が可能です。

複雑な設定をせず、短時間で結果を出したい人

操作が直感的で、数回の調整だけでも効果が感じられます。

ベースやキックがミックスで埋もれてしまうことに悩んでいる人

帯域やピッチに応じた的確な補強で、音が前に出てきます。

プロの現場レベルの音質を手に入れたいと考えている人

実際にグラミー受賞者や一流アーティストも導入している実績があります。

まとめ:Denise Audio「Bass XXL」モダンミックスを定義する太く一貫した低域を、より効果的に手に入れる!イヤホンや小型スピーカーでも感じられる、ファットで滑らかなベースサウンドを容易に実現する洗脳的なベースツール|DTMプラグインセール

今回の記事では、Denise Audioの「Bass XXL」が持つ革新的な機能と、現場での実用性について詳しく解説しました。

以下に、記事の要点を簡潔にまとめます。

- Bass XXLは心理音響アルゴリズムに基づいて自然な低域補強ができる

- 3つのモード(Frequency/Root Note/MIDI)で幅広い音源に対応

- 原音に基づいた倍音生成で、サブシンセとは異なる自然な太さを実現

- プロの現場でも高評価。即効性と安定性が導入の決め手に

- 濁りやステレオ感の変化にも対応できる柔軟な調整機能を搭載

この記事を読んだことで、「低音が足りない」「ベースが埋もれてしまう」といった悩みに対して、どのようにBass XXLが解決してくれるのかがイメージできたのではないでしょうか。

あなたのミックスに“芯のある低域”を加える第一歩として、Bass XXLを試してみるのもおすすめです。

まずはご自身の環境で実際に効果を体感してみてください。

価格:$69.00 → $39.00(43%OFF!)

Plugin Boutiqueでの購入手順

特典のもらい方・ポイントの使い方

Plugin Boutiqueで買い物をすると、有料プラグインが1つ無料でもらえます。

無料なので、必ずもらっておきましょう!

※プレゼントされる製品は、月ごとに変わります。

購入するプラグインをカートに入れます。

カートに進んだら「See Gift」をタップし、ほしいプラグインを選びます。

無料で追加されました。

【ポイント利用方法】

Plugin Boutiqueを利用すると貯まる「Virtual Cash(ポイント)」を適用すると、割引されます。

【2/15まで 43%OFF】Denise Audio「Bass XXL」通常69ドルがセール価格39ドルに!約4,500円割引SALE

通常価格:$69.00

Plugin Boutiqueでの購入手順

特典のもらい方・ポイントの使い方

Plugin Boutiqueで買い物をすると、有料プラグインが1つ無料でもらえます。

無料なので、必ずもらっておきましょう!

※プレゼントされる製品は、月ごとに変わります。

購入するプラグインをカートに入れます。

カートに進んだら「See Gift」をタップし、ほしいプラグインを選びます。

無料で追加されました。

【ポイント利用方法】

Plugin Boutiqueを利用すると貯まる「Virtual Cash(ポイント)」を適用すると、割引されます。