音がぼやける

パンチが足りない

そんな悩みを持つ中級者に注目してほしいのが、Newfangled AudioのArticulateです。

この記事では、Articulateの仕組みや機能、具体的な使い方までをわかりやすく解説していきます!

価格:$69.00

Plugin Boutiqueでの購入手順

特典のもらい方・ポイントの使い方

Plugin Boutiqueで買い物をすると、有料プラグインが1つ無料でもらえます。

無料なので、必ずもらっておきましょう!

※プレゼントされる製品は、月ごとに変わります。

購入するプラグインをカートに入れます。

カートに進んだら「See Gift」をタップし、ほしいプラグインを選びます。

無料で追加されました。

【ポイント利用方法】

Plugin Boutiqueを利用すると貯まる「Virtual Cash(ポイント)」を適用すると、割引されます。

Articulateとは?革新的エンベロープ・シェイパーの全貌

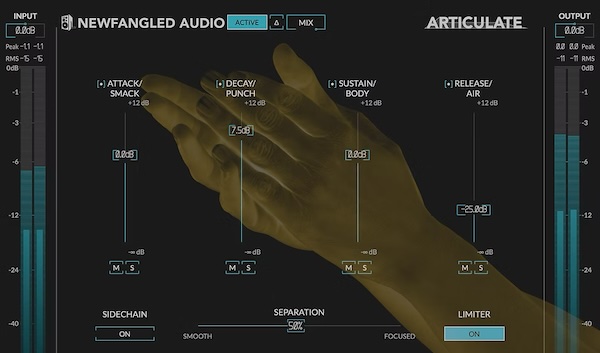

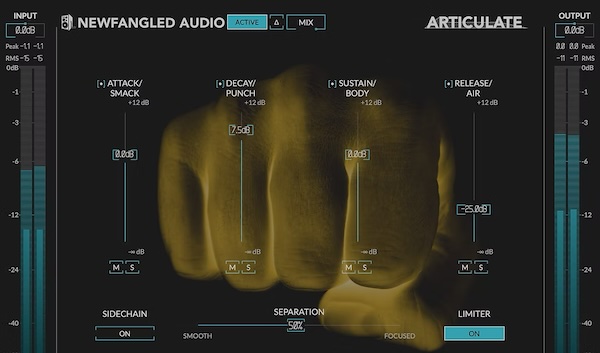

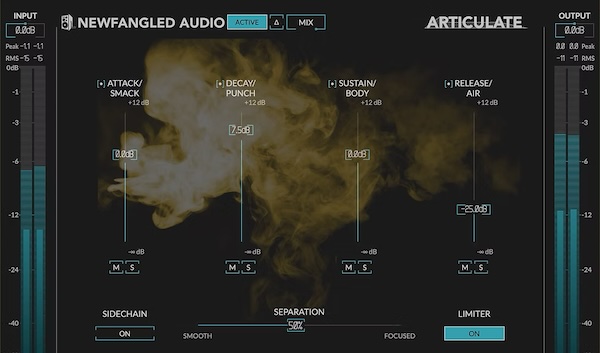

Articulateは、従来のコンプレッサーやゲートとは違い、音の立ち上がりから余韻までを「アタック・ディケイ・サステイン・リリース」の4つに分けて、それぞれ独立して調整できるダイナミクス・プラグインです。

操作は非常にシンプルで、視覚的なスライダーを動かすだけ。

EQのように感覚的に扱える設計のため、複雑なパラメータを細かく追い込む必要がありません。

中級者でも音作りの幅を格段に広げられるツールであり、ミックスのクオリティを一段階引き上げる力があります。

- 4バンド構成:

Attack(立ち上がり)、Decay(減衰)、Sustain(伸び)、Release(余韻)を個別にコントロール可能 - EQ感覚の操作性:

スライダー式UIで、視覚的にわかりやすく直感的に操作できる - 複雑な設定不要:

従来のコンプレッサーにありがちなスレッショルドやレシオ設定が不要 - ミックス全体に対応:

ドラム、ボーカル、ベース、シンセなどあらゆる音源に効果を発揮 - 自然な音質変化:

過剰な処理になりにくく、音楽的でなめらかな変化が得られる

Articulateはどんなプラグインか

Articulateは、ダイナミクス処理をもっと簡単かつ音楽的にしたい人のために開発された、エンベロープ・シェイパーです。

一般的なトランジェントシェイパーとは異なり、Attack・Decay・Sustain・Releaseの各フェーズを完全に分離し、それぞれの音量バランスをスライダーで直感的に調整できます。

従来のように複数のコンプレッサーを重ねる必要がなく、1つのプラグインで「パンチ感を足す」「音の余韻を抑える」といった処理が完結するのが特徴です。

このことから、特にミックス時にスピードと精度を求める中級者にとっては非常に実用性の高いツールといえます。

- ADSRを分離処理:

各フェーズが独立しているため、特定のタイミングだけを狙って調整できる - 視覚的な操作性:

GUI上の4本のフェーダーが、音の構造をわかりやすく示してくれる - プリセットが豊富:

ドラム、ボーカル、ギターなど目的別に用意されたプリセットが70種類以上 - 音を壊さず整える:

過度なコンプレッションとは違い、原音を保ちながら質感を整える設計

なぜEQ感覚で使えるのか

Articulateが「EQ感覚」と言われる理由は、その操作性と視認性にあります。

EQでは特定の帯域をフェーダーで上下させて音色を調整しますが、Articulateでは時間軸に沿った音の構成(アタック、ディケイ、サステイン、リリース)を同じようにスライダーで調整できます。

ダイナミクス処理というと敷居の高い印象がありますが、Articulateなら「今の音に何が足りないか」を感覚的に探って、直感で調整することができます。

そのため、操作に迷いが生まれにくく、スピーディな判断と処理が可能です。

- フェーダー式UI:

4つの縦フェーダーを使って音のエンベロープを上下に調整できる - 数値より感覚重視:

dBやミリ秒を気にせず、音の変化を聴きながらバランスを取れる - リアルタイム反映:

操作が即座に反映され、試行錯誤しやすい環境が整っている - 複雑なパラメータが不要:

レシオやスレッショルドなどの専門的な設定が一切不要 - 音楽的判断がしやすい:

耳で判断して手を動かすだけで、的確な変化を加えられる

他のトランジェントシェイパーとの違い

一般的なトランジェントシェイパーは、主にアタックとサステインの2つの要素を対象にして音の輪郭を強調します。

しかしArticulateは、アタック、ディケイ、サステイン、リリースの4つの時間的フェーズを独立して扱えるため、より細かく、かつ自然に音の構造を調整できます。

この違いが、単なる“輪郭強調ツール”ではなく、“音の立ち上がりから余韻までをデザインするプラグイン”として評価される理由です。

さらに、サイドチェインや分離度調整、内蔵リミッターなど、他にはない機能も搭載されており、柔軟な音作りを可能にしています。

- 4バンド分離処理:

一般的な2バンド構成ではなく、ADSRそれぞれを独立制御できる - 分離度スライダー搭載:

フェーズ間のクロスオーバーを滑らかにもシャープにも調整可能 - サイドチェイン対応:

他のトラックの動きに応じて、音の変化を動的にコントロールできる - プリセットがジャンル特化:

ドラム・ボーカル・マスタリングなど用途別に細かく分類されている - 音質の破綻が少ない:

急激な変化にも対応しながら、ナチュラルな音色を維持できる設計

Newfangled Audio「Articulate」の価格

価格:$69.00

Plugin Boutiqueでの購入手順

特典のもらい方・ポイントの使い方

Plugin Boutiqueで買い物をすると、有料プラグインが1つ無料でもらえます。

無料なので、必ずもらっておきましょう!

※プレゼントされる製品は、月ごとに変わります。

購入するプラグインをカートに入れます。

カートに進んだら「See Gift」をタップし、ほしいプラグインを選びます。

無料で追加されました。

【ポイント利用方法】

Plugin Boutiqueを利用すると貯まる「Virtual Cash(ポイント)」を適用すると、割引されます。

Articulateの使い方:基本構成と4つの操作バンド

Articulateの核となるのが、音の時間的な構造を「Attack」「Decay」「Sustain」「Release」の4つに分けて操作できるという点です。

それぞれが独立しており、不要な部分を削ったり、足りない部分を補ったりと、ミックスに必要な処理を視覚的かつ感覚的に行えます。

特に「アタック感が弱い」「音の余韻が長すぎる」といった問題に対して、ピンポイントでの調整が可能です。

このように、EQのような使い方で時間軸上の音を彫刻できるのがArticulate最大の特長です。

- Attack(Smack):

音の最初の立ち上がり部分。

ドラムのスナップ感やギターのピッキングなどを強調するのに有効 - Decay(Punch):

立ち上がり直後の減衰部分。

パーカッションの勢いやキックの押し出し感を作り出す - Sustain(Body):

音が安定して鳴っている中心部分。

ベースやシンセの厚みを調整したいときに効果的 - Release(Air):

音が終わるときの余韻や空気感。

リバーブ成分をコントロールしたり、残響を整理する際に便利 - 4バンド独立調整:

それぞれのスライダーは個別にミュート・ソロ・オンオフが可能で、比較や確認がしやすい設計

Attack(Smack)の役割と調整ポイント

Attackは、音が鳴り始めた瞬間の「立ち上がり部分」を指します。Articulateではこれを「Smack」と表現し、音の存在感や勢いをコントロールする重要な要素です。

ドラムやパーカッションで使えば、スナッピーなアタックが加わり、リズムの輪郭がはっきりと浮かび上がります。

逆に、アタックを抑えることで、柔らかくまとまりのあるサウンドにも仕上げられます。

特に打楽器系やアコースティック音源との相性がよく、ミックスの中で音を「前に出す」ための調整に最適です。

- アタックの強調:

フェーダーを上げると、キックやスネアの打撃音が前に出てきて力強さが増す - アタックの抑制:

フェーダーを下げると、アタックが丸くなり柔らかい印象に変わる - 定位の明確化:

アタックが整うことで、各音の位置関係がはっきりし、空間の混濁を防げる - アコースティック楽器の補正:

ギターやピアノなど、録音環境によって弱くなった立ち上がりを補強できる - アグレッシブな処理にも対応:

過度に上げても破綻しにくく、意図的なエッジの効いた音作りにも応用可能

Decay(Punch)を使って音に勢いを出す

Decayは、音のアタック直後に訪れる「減衰フェーズ」を担います。

Articulateではこの部分を「Punch」として表現し、音の勢いや押し出し感を作るカギとなります。

特にドラムやパーカッション、エレキギターなどの素材で効果がわかりやすく、Decayを調整することで「一発の重み」や「弾力感」を演出できます。

アタックを際立たせるだけでは物足りないと感じたとき、Decayフェーダーで微調整を加えることで、より立体的でダイナミックな音像に仕上がります。

- 勢いの強調:

Decayを上げると、アタック後の音の減衰がゆるやかになり、音が押し出されるように感じられる - パンチの抑制:

Decayを下げると、音がすぐに減衰し、タイトで制御された印象になる - 低音の存在感強化:

キックやフロアタムなど、重量感を出したい楽器に使うと、音の芯が太くなる - ボーカルやシンセのニュアンス調整:

余計な膨らみを取り除く用途にも使える - アタックとのバランス取り:

Attackとの調整を連動させることで、立ち上がりから余韻までの表現がより自然になる

Sustain(Body)で音の厚みと余韻を演出

Sustainは、音が安定して鳴り続けている「本体部分」にあたります。

Articulateではこのフェーズを「Body」と呼び、音の芯や密度、存在感を決定づける要素として調整できます。

特にシンセパッド、ベース、ストリングスなど、持続音を中心とした素材で活躍します。

フェーダーの上下でサウンドに「体積」を加えたり、逆にタイトに締めたりできるため、音をミックスの中にうまく「収める」ための微調整に最適です。

この調整によって、余分な鳴りを取り除きつつ、音の重心を安定させることができます。

- 厚みを足す:

Sustainを上げると、音が長く太く鳴り続け、トラック全体に安定感が生まれる - 余韻を整理する:

Sustainを下げると、音のボディ部分が短くなり、タイトでクリアな印象になる - ベースの存在感調整:

音が混ざり合いやすい低域の制御に使うと、音像が明確になる - ボーカルの中域補強:

歌声の「芯」が足りないと感じたとき、程よくBodyを足すことで前に出しやすくなる - 濁りの軽減:

リバーブ成分が多すぎる音源にも有効で、余分な鳴りを引き締められる

Release(Air)が生み出す空気感のコントロール

Releaseは、音が鳴り終わったあとの「余韻部分」を調整するセクションで、Articulateでは「Air」として表現されています。

このフェーズを調整することで、音の広がりや空気感を演出したり、逆に不要な残響を取り除くことができます。

特にリバーブがかかった音や、空間系のエフェクトと組み合わせた音源では、Releaseの調整がミックスのクリアさに直結します。

また、繊細なボーカルの息づかいやシンバルの残響処理など、微妙なニュアンス調整にも重宝します。

こうして、音の「終わり方」を整えることで、全体の印象を大きく変えることが可能です。

- 空気感の付加:

Releaseを上げると、シンバルやボーカルのブレスが自然に残り、空間に広がりを与える - リバーブの整理:

Releaseを下げることで、過度な残響を抑え、濁りのないミックスが作れる - 繊細な余韻調整:

ピアノやアコギの尾を自然に処理し、聴感上の美しさを保てる - 空間系エフェクトとの相性向上:

空間処理と組み合わせることで、必要な残響だけを残せる - マスタリング用途にも対応:

全体の余韻感をコントロールして、締まりのあるトラックに仕上げられる

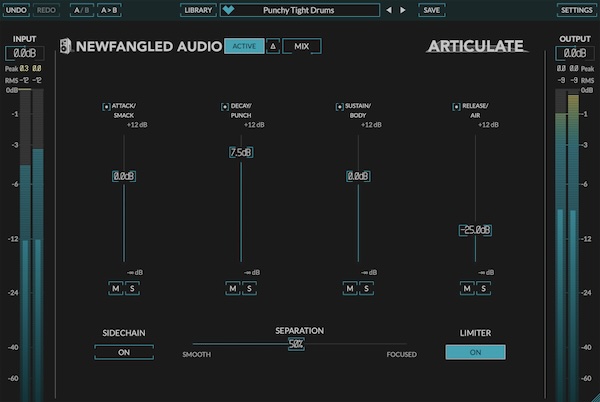

Articulateの主な機能と設定項目

Articulateは、4バンドのエンベロープ操作に加えて、ミックス処理を効率化する多彩な機能を搭載しています。

たとえば、A/B比較やUNDO機能によって設定の試行錯誤がしやすく、プリセットの管理や検索も直感的に行えます。

また、UIの明るさや色をカスタマイズしたり、ウィンドウサイズを変更することで、作業環境に合わせた快適な操作も実現できます。

こうして、単なる音質処理にとどまらず、制作全体のワークフローを支える設計がされているのがArticulateの魅力です。

- UNDO/REDO機能:

パラメータの変更履歴を遡ることで、細かい調整も安心して試せる - A/B比較:

2つの設定を切り替えて聴き比べられるため、最適な音作りがしやすい - プリセット管理:

カテゴリ、タグ、作者名で検索できるライブラリ機能で目的のプリセットをすぐ見つけられる - お気に入り登録:

よく使うプリセットをハートマークでブックマークし、即アクセス可能 - UIカスタマイズ:

画面の明るさや配色、ウィンドウサイズを自由に変更でき、長時間作業でもストレスが少ない

UIの見方と基本操作(UNDO/A-B比較/プリセット)

ArticulateのUIは、視覚的にとても分かりやすく設計されています。

画面上部にはナビゲーションバーがあり、UNDO/REDOやA/B比較、プリセットの呼び出しと保存など、基本操作が集約されています。

中央には4つのフェーダーが並び、それぞれAttack、Decay、Sustain、Releaseの調整を行います。

さらに、右下には設定メニューがあり、外観の変更やバージョン情報なども確認できます。

このように、複雑になりがちなダイナミクス処理を直感的に行えるように工夫されたインターフェースが、ユーザーの作業効率を高めてくれます。

- ナビゲーションバー:

UNDO/REDOボタンとA/B比較ボタンがあり、簡単に編集をやり直したり聴き比べたりできる - プリセットセレクター:

中央のドロップダウンからプリセットを呼び出し、目的別に素早く切り替え可能 - プリセットライブラリ:

詳細検索やタグフィルターが利用でき、膨大なプリセットから最適なものを選べる - フェーダー操作:

4本の縦スライダーが音のエンベロープを視覚的に表示し、直感的にコントロールできる - 設定メニュー:

カラー変更、サイズ調整、OpenGLレンダリングの切り替えなど、快適な作業環境を構築できる

Separationスライダーで分離度を調整するコツ

Separationスライダーは、Articulate独自の機能で、Attack・Decay・Sustain・Releaseの各フェーズがどれだけ明確に分離されるかをコントロールできます。

スライダーを左に寄せると各フェーズのつながりが滑らかになり、右に寄せると各フェーズがよりシャープに分かれて、ピンポイントな処理が可能になります。

音源やジャンルによって最適な設定が変わるため、Solo機能を活用して個別に聴きながら調整するのがコツです。

このことから、分離度の設定ひとつでナチュラルにも攻撃的にも仕上げられる柔軟性が得られます。

- スムーズ設定(左側):

自然なつながりを持った音像になるため、アコースティック楽器やボーカル向き - フォーカス設定(右側):

各フェーズが明確に切り分けられ、打楽器や電子音での鋭い処理に最適 - ソロ再生で確認:

各バンドをソロにして、分離度が音に与える影響を個別に聴き比べるのが効果的 - ミックスの方向性に合わせて調整:

クリアにしたいときはフォーカス寄り、滑らかに仕上げたいときはスムーズ寄りが目安 - 極端な設定は慎重に:

分離しすぎると不自然な切れ目が出ることもあるため、耳で確かめながら微調整するのが安全

リミッターとメーター表示で音量管理を簡単に

Articulateには、出力のピークを防ぐためのリミッターと、視覚的に音量を把握できるメーターが搭載されています。

これにより、ダイナミクスを大きく加工しても出力レベルが突発的に上がる心配がなく、安定したミックスが可能になります。

特に複数のフェーズを同時に持ち上げたときなど、出力がクリップしやすい場面でも、リミッターをオンにすることで余計な歪みやノイズを防げます。

また、インプット・アウトプットそれぞれにピーク、RMS、ピークホールドのメーターが用意されているため、音量のバランスを目と耳の両方でチェックできる設計です。

- リミッターの役割:

最終出力に対してクリップを防ぎ、音量の暴走を抑えるセーフティ機能 - ピークメーター:

一瞬の最大音量を捉えることで、音の飛び出しを視覚的に確認できる - RMSメーター:

平均音量を表示し、音の密度や聴感上のボリューム感を把握できる - ピークホールド表示:

過去に発生した最大音量を記録し、瞬間的なクリップの見逃しを防止 - マスターゲイン調整:

入力・出力それぞれに独立したゲインノブがあり、適正なレベル設定がしやすい

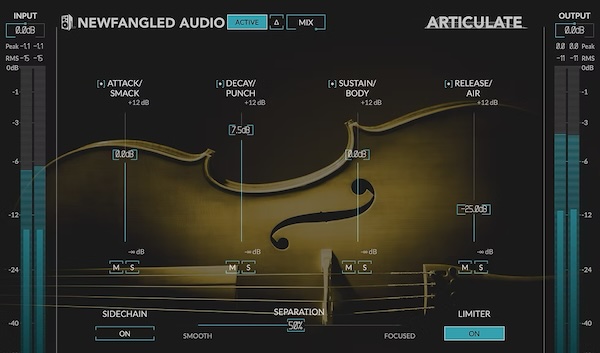

カラーやサイズ変更など快適なUI設定

Articulateは、ユーザーの作業環境や好みに合わせてUIの外観を柔軟にカスタマイズできるのも魅力のひとつです。

明るさやカラースキームを変更したり、ウィンドウサイズを自由に調整したりすることで、長時間の作業でも目の負担を軽減できます。

視認性や操作性の高さは、音の細かい変化に集中したいときにとても役立ちます。

とくに、モニター解像度や作業環境に個人差がある中で、自分に合った表示設定ができるのは作業効率を大きく左右するポイントです。

- カラースキーム変更:

複数の配色テーマから選べるため、暗い部屋でも見やすい画面に切り替え可能 - 明るさ調整:

RADARやエンベロープグラフの輝度をコントロールでき、視認性を最適化できる - サイズ変更:

プラグインウィンドウの角をドラッグするだけで、自由な大きさに調整可能 - OpenGL設定:

描画エンジンの切り替えにより、動作が軽くなることもあり、安定性向上に役立つ - UI状態の保存:

お気に入りのレイアウトをデフォルト設定として保存でき、次回起動時にも反映される

Sidechain機能の使い方と音作りへの応用例

Articulateには、外部オーディオ信号を使ってエンベロープを検出する「サイドチェイン機能」が搭載されています。

これにより、別トラックのリズムや動きに合わせて、ターゲットとなる音のエンベロープを動的に変化させることができます。

従来のコンプレッサーで行うような「キックでベースを下げる」処理はもちろん、より繊細なコントロールが可能で、特定の帯域だけを自然に避けるような調整も行えます。

このことから、ミックスの透明感を保ちながらグルーヴ感や立体感を生み出す非常に有効な手段になります。

- トランジェントに反応する制御:

アタック部分だけを検出して処理できるため、不要な音を潰さずに済む - キックとベースの住み分け:

キックのアタックに合わせてベースのアタックだけを減衰させることができる - リバーブの整理:

ボーカルのアタックに反応させてリバーブのSustainやReleaseを抑えることで、明瞭度を保てる - グルーヴ感の創出:

別のリズムパートをトリガーにして、楽曲全体のノリを強調できる - 視覚的操作で簡単に設定:

複雑なルーティングを組まずに、直感的な設定だけで反応と処理の関係を作れる

ドラムとベースの連携で迫力あるリズムに

ミックスの中で、キックとベースがぶつかってしまうと、リズムがもたついたり低域が濁ったりします。

Articulateのサイドチェイン機能を活用すれば、キックのアタックに反応してベースのエンベロープを部分的にコントロールできるため、両者の棲み分けが明確になります。

とくに、AttackやDecayを狙って削ることで、ベースの音がキックにかぶるタイミングを避けながら、音のつながりやグルーヴを保つことができます。

このように、細かな調整を積み重ねることで、低域に芯のあるリズムを作り出せます。

- キックのトランジェントをトリガーに:

キックが鳴った瞬間だけベースのアタックやパンチ感をコントロール - ベースの余韻を整理:

DecayやReleaseを連動させて、キックの直後にベースが濁らないよう調整できる - タイミングの干渉を回避:

キックとベースのピークが重なる箇所をスムーズに分離可能 - リズム全体の一体感向上:

削るだけでなく、補う方向にも使えるため、リズムのバランスを整えやすい - EQではできない時間軸の整理:

帯域ではなく“時間”を軸にした整理ができるのが大きな利点

サイドチェインで空間を整えるミックス術

Articulateのサイドチェイン機能は、単に音を「避ける」ためだけではなく、ミックス全体の空間を整理するのにも効果的です。

たとえば、ボーカルにリバーブをかけて広がりを出したいが、言葉がこもって聞こえてしまうといった場面。

そんなときにボーカルの信号をトリガーとして、リバーブのSustainやReleaseを抑えることで、言葉の明瞭度を維持したまま空気感を残すことができます。

また、同様の方法で、シンセパッドや効果音の余韻も整理できるため、音が重なっても濁らないクリアなミックスを実現できます。

- ボーカルとリバーブの分離:

ボーカルの声に反応してリバーブ側の余韻を抑え、輪郭をはっきりさせる - 空間系エフェクトの調整:

過剰な残響や伸びを抑え、他のトラックと重ならないよう整理可能 - 演出と実用のバランス:

広がりを損なわず、ミックス全体の印象を損ねないコントロールが可能 - BGMや環境音の整理:

トラック数が多い中で、主要パートを優先的に前に出せる - ディレイやFX処理にも応用:

ディレイの残響をボーカルのタイミングで抑えることで、言葉が聞き取りやすくなる

実際の音源別プリセット活用術

Articulateには、ジャンルや用途に応じた70種類以上のプリセットが用意されています。

これらはドラム、ベース、ボーカル、ギター、シンセなどに最適化されており、「どこから手を付けていいかわからない」という方でも、まずはプリセットを呼び出すことで適切なスタートポイントを得られます。

さらに、各プリセットには簡単な説明が添えられているため、目的に合った選択がしやすく、少しの調整でそのまま使えるものも多くあります。

プリセットを活用することで、音作りの精度とスピードを同時に高めることができます。

- ドラム用プリセット:

スネアのアタック強調、キックのパンチ増強など、リズム全体の輪郭を明確にする設定が豊富 - ボーカル用プリセット:

サステインやリリースの処理で明瞭度を保ちつつ、空気感を自然に付加できる - ベース用プリセット:

低域の厚みとタイトさを両立させるためのDecayやSustainが調整済み - シンセ・パッド用プリセット:

余韻や空間をコントロールし、濁りを抑えながら存在感を調整できる - マスタリング向けプリセット:

各帯域の微細なバランスを整え、全体の密度感や抜け感を調整するために使える

ドラムに使うとどうなる?おすすめ設定例

ドラムはArticulateの効果が最も明確に現れる音源のひとつです。

アタックを強調することでスネアやキックの輪郭がはっきりし、パンチ感を加えるとタイトで迫力のあるサウンドになります。

また、Sustainを調整すれば余韻の長さをコントロールでき、Releaseによってシンバルやアンビエンスの広がりを整理することができます。

EQやコンプだけでは出せない“音の勢い”や“立体感”を補えるため、リズムトラック全体の存在感が増し、ミックスが引き締まります。

- スネアのアタックを強調:

Attackフェーダーを上げることで、打点がくっきりし、リズムのノリが生まれる - キックのパンチを加える:

Decayを上げると、キックに重みと押し出し感が加わり、ビートの芯が強くなる - タムの厚みを調整:

Sustainを調整することで、鳴りの長さをコントロールし、濁りを減らせる - シンバルの広がり整理:

Releaseを下げて余韻をタイトにすれば、他の音と干渉しにくくなる - 全体のバランス確認:

ソロ機能を活用して各フェーズを個別に聴きながら、微調整が可能

ボーカル処理での注意点とコツ

ボーカルは非常に繊細な音源であるため、Articulateを使う際には過度な加工を避けつつ、自然な表現力を引き出すことがポイントです。

特にAttackを上げすぎると歯擦音やブレスが強調されすぎてしまうことがあります。

逆にSustainを少しだけ持ち上げることで声の芯が前に出て、歌詞がより明瞭に伝わるようになります。

Releaseではリバーブの余韻や声の吐息部分を微調整することで、空気感を整えることが可能です。

ボーカル処理では「目立たせる」のではなく「馴染ませる」意識で調整するのがコツです。

- 歯擦音の過剰強調に注意:

Attackを上げすぎると「サ行」やブレスが刺さるようになるため、少しずつ調整する - 芯を出すにはSustainが鍵:

適度に上げると声に厚みが出て、オケに埋もれず自然に前に出る - 余韻の整理にReleaseを活用:

余計なリバーブの残りや息の音を抑え、ミックス全体がスッキリする - Decayは慎重に扱う:

パンチを与える目的で使えるが、過剰にすると歌の自然さを損なう場合がある - プリセットをベースに微調整:

初期設定としてプリセットを活用し、歌い手の特徴に合わせて調整すると失敗が少ない

シンセ・パッド・リバーブ音への応用法

シンセやパッド、リバーブ音などの持続的なサウンドには、ArticulateのSustainとReleaseが非常に有効です。

これらの音源は空間を広げる役割が大きいため、細かな調整によってミックス全体の奥行きや透明感が大きく変わります。

Sustainを持ち上げると音の厚みや密度が増し、逆に抑えるとタイトで落ち着いた雰囲気になります。

Releaseでは余韻の長さや広がり方をコントロールでき、他の音源と干渉しないクリアな配置が可能になります。

空間系トラックを整理する手段として非常に効果的です。

- Sustainで密度調整:

音を太くしたいときは上げ、空間に余裕を持たせたいときは下げて使う - Releaseで広がりを管理:

余韻が長すぎて音が重なる場合、Releaseを下げて明瞭に整理できる - Attackは控えめに使う:

持続音ではアタック感は控えめで良く、少し持ち上げる程度に留めるのが自然 - Decayで質感を微調整:

短くすればタイトに、長くすればレイヤーの厚みが増す印象になる - 空間系エフェクトとの相性向上:

リバーブ成分やディレイが過剰な場合でも、エンベロープの調整で濁りを防げる

よくある疑問とArticulate活用のヒント集

Articulateを使い始めた中級者がよく抱える疑問には、「どのパラメータから触ればいいの?」「どれくらい動かせば変化が出るの?」といった基本的な操作に関するものが多くあります。

また、「他のプラグインと一緒に使っても大丈夫か?」といった組み合わせの不安もあるかもしれません。

こうした疑問は、使い方のパターンを覚えることで解決できます。少しずつ慣れていく中で、目的に応じた調整の順序や量が自然と見えてきます。

以下に、よくある質問とそれに対する具体的なヒントをまとめました。

- どこから調整すべき?:

まずはAttackとDecayのフェーダーから動かし、音の輪郭を整えてからSustainやReleaseを調整すると全体像がつかみやすい - 反応が弱く感じる場合:

フェーダーの動きに対して変化が小さいと感じたら、Separationスライダーで分離度を上げてみると効果が明確になる - 他のダイナミクス系プラグインと併用可能?:

基本的に問題はないが、順番や重ねすぎには注意。

Articulateは前段で使い、細かい仕上げはコンプなどで対応するのが無難 - 過剰な処理を防ぐには?:

A/B比較機能を活用し、原音と変化後をこまめに聴き比べることが重要 - どのジャンルでも使える?:

使えるが、エレクトロニック系やアコースティック系など、音の輪郭がはっきりしているジャンルほど効果を実感しやすい

つまずきやすいポイント

Articulateは直感的な操作性が魅力のプラグインですが、慣れるまではいくつかのポイントでつまずきやすい傾向があります。

特に多いのは、「パラメータの関係性が理解しにくい」「変化がわかりにくい」「思ったより音が派手にならない」といった感覚的な悩みです。

こうした壁を乗り越えるには、1つのパラメータだけで完結させようとせず、AttackからReleaseまで全体の流れを意識した調整がカギとなります。

また、極端な設定ではなく、少しずつの変化を積み重ねる意識も重要です。

- フェーズ単体で完結させようとする:

全体の音の流れを無視して1つのフェーダーだけを調整すると不自然になりがち - 変化が聴き取りにくい:

特にボーカルやパッドなどでは変化が繊細なので、ソロ再生しながら耳を慣らすことが必要 - 設定値を上げすぎる:

効きが弱いと感じて一気に上げてしまうと、逆に音が破綻することもあるため段階的に調整する - 視覚に頼りすぎる:

フェーダーの位置やメーターの動きだけで判断せず、耳で聴いて確認することが大前提 - 他の処理との兼ね合いが不明確:

Articulateを使う目的を明確にし、EQやリバーブなど他の処理との役割分担を意識する

他のプラグインとの併用で気をつけること

Articulateは柔軟性が高く、さまざまなプラグインと併用可能ですが、順番や役割の重複に注意することで、より効果的に使えます。

特に注意したいのは、コンプレッサーやトランジェント系プラグインとの併用です。

同じ目的の処理が重なると、過剰な変化が起きたり、逆に効果が相殺されたりする可能性があります。

そのため、Articulateを使う目的を明確にし、どの段階で何を処理するのかを決めておくことで、ミックス全体の流れがスムーズになります。

- 処理順に注意:

Articulateはトランジェント設計用に早い段階で使い、コンプレッサーは音圧やバランス調整の後段に配置するのが基本 - 役割を明確に分ける:

Articulateは時間軸の構造整理、EQは周波数帯域の整理、リバーブは空間の演出、と目的を分けると失敗が少ない - 他のトランジェント系との併用は控えめに:

似たタイプの処理を重ねすぎると音が過加工になり、不自然に聴こえる - マスタリング段階での使用は慎重に:

大きな変化を加えるよりは、微調整目的で使うのが安全 - バイパスして確認するクセをつける:

常に原音との比較を行い、不要な処理や違和感を早めに発見する

初心者でも扱えるのか?

Articulateは中級者向けの設計とされていますが、基本操作が視覚的かつ直感的であるため、初心者でも十分に扱うことが可能です。

特に、EQやフェーダーのようにスライダーを上下するだけで音が変化するという操作感は、パラメーター名や理論をすべて理解していなくても結果を耳で確認しながら調整できます。

ただし、ADSRという時間軸の概念をある程度理解しておくと、思い通りの音に近づけやすくなります。

このように、最低限の知識と耳を使う姿勢さえあれば、初心者でも安心して使える設計になっています。

- 操作は直感的:

フェーダーを動かすだけで音の変化がすぐに聴こえるため、感覚的に扱える - 音楽理論に詳しくなくてもOK:

細かな数値や専門用語に頼らずに、耳で聴いて判断できる設計 - プリセットから始められる:

目的別に用意されたプリセットを選ぶだけで、音作りのスタートが簡単 - リスクが少ない:

UNDOやA/B比較で失敗を恐れず試行錯誤できるため、慣れるまで安心して使える - 最低限の知識で効果的に使える:

ADSRの基本を押さえておけば、目的に合わせた調整もしやすくなる

まとめ|Articulateで音のニュアンスを自在にコントロール

今回の記事では、Newfangled Audio「Articulate」について、その特徴や使い方、音源別の活用法まで詳しく解説しました。

以下に要点をまとめます。

- Articulateは、ADSRの4つのフェーズを独立して調整できる革新的なエンベロープ・シェイパー

- EQ感覚で扱える直感的なUIと、70種類以上のプリセットが魅力

- ドラム・ベース・ボーカル・シンセなど、あらゆる音源に応用可能

- サイドチェイン機能や分離度調整など、他にはない柔軟な制御が可能

- 初心者にも扱いやすく、中級者には音作りの幅を広げる強力なツール

- 導入・体験版もシンプルで、試しやすい設計

このように、Articulateは単なるトランジェントシェイパーではなく、「音の構造をデザインする」ためのプラグインです。

今まで手が届かなかったニュアンスの調整や、時間軸の表現を追求したい方にとって、大きな味方となるでしょう。

ぜひその操作感と効果を体感してみてください。

価格:$69.00

Plugin Boutiqueでの購入手順

特典のもらい方・ポイントの使い方

Plugin Boutiqueで買い物をすると、有料プラグインが1つ無料でもらえます。

無料なので、必ずもらっておきましょう!

※プレゼントされる製品は、月ごとに変わります。

購入するプラグインをカートに入れます。

カートに進んだら「See Gift」をタップし、ほしいプラグインを選びます。

無料で追加されました。

【ポイント利用方法】

Plugin Boutiqueを利用すると貯まる「Virtual Cash(ポイント)」を適用すると、割引されます。