音楽を作ってみたいけど、難しそう…

そんな不安を感じたことはありませんか?

新しく追加されたRoarやMeldといったデバイス、類似サウンド検索機能など、音楽制作の自由度と効率がぐんとアップしています。

この記事では、Ableton Live 12の注目ポイントをわかりやすく紹介しながら、「自分にもできそう!」と思える音楽制作の始め方をお伝えしていきます。

Ableton Live 12の価格表

| エディション | 通常価格 |

|---|---|

| Suite | $ 749.00 |

| Standard | $ 439.00 |

| Intro | $ 99.00 |

Ableton Live 12とは?初心者にもわかる基本情報と特徴

Ableton Live 12は、シンプルな操作性と深い音作りを両立した音楽制作ソフトです。

音楽の知識がない方でも感覚的に使い始められる反面、経験者が求める自由度や拡張性も備えています。

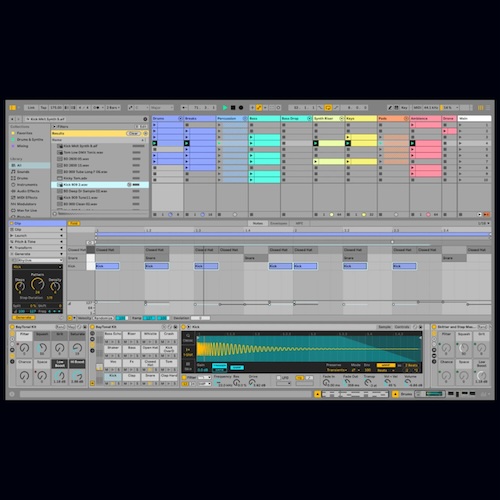

視覚的に整理された画面と、マウス・キーボード・MIDIコントローラーの連携がスムーズで、制作の流れが止まりません。

新しい機能によって、ゼロからアイデアを形にするスピードも格段に上がっています。

セッションビュー:

縦型のトラック構成で、ループやフレーズを自由に並べて再生・録音できるリアルタイム制作機能

MIDIツールの強化:

メロディやリズムの自動生成、ノート変形など、インスピレーションが湧きやすい編集機能が多数追加

RoarやMeldなどの新デバイス:

サチュレーションやシンセによる豊かな音作りが可能で、ジャンル問わず対応

Max for Liveの統合性向上:

自作ツールの作成や追加デバイスの導入がしやすくなり、機能の拡張が簡単に

ブラウジングとタグ機能:

必要な音源やエフェクトを素早く見つけられ、制作効率がアップ

Ableton Live 12はどんなDAW?

Ableton Live 12は、単なるレコーディングツールではなく、発想を形にするスピードと柔軟性の高さが魅力のDAWです。

多くのDAWが「編集のしやすさ」に特化している中、Liveは制作中のひらめきを逃さず、音楽を“演奏するように”作ることができます。

そのため、ライブパフォーマンス用途としても愛用されています。

さらに、12では直感操作を極めた新機能が追加され、より一層“自由な音楽づくり”が可能になりました。

セッションビュー中心の構成:

アイデアをリアルタイムで試せる設計で、ループの切り替えや録音もワンクリックで完結

アレンジメントビューとの切り替えが自由:

曲の構成を組み立てる作業にすぐ移行でき、即興性と構築性を両立

高い安定性と軽快な動作:

大規模プロジェクトでも動作が軽く、制作中のストレスを感じにくい

音楽ジャンルに縛られない設計:

エレクトロ、ヒップホップ、アンビエント、ポップなど、あらゆるジャンルに対応

ライブパフォーマンスとの親和性:

MIDIコントローラーとの連携が強く、ステージでそのまま使用可能

他のDAWと何が違うのか

Ableton Live 12は、他の主要DAWと比べても、リアルタイム性とクリエイティブ支援機能の充実度が際立っています。

多くのDAWは「録音して、並べて、編集する」という流れが基本ですが、Liveは“まず試してから録る”という順序で音楽制作が進みます。

そのため、初心者でも感覚的に曲を組み立てやすく、経験者にはスピード感と柔軟性をもたらします。

このように、Ableton Liveは単なる編集ツールではなく、発想の瞬間を逃さない設計になっています。

セッションビューの存在:

リアルタイムで音を試しながら作曲できる唯一無二のインターフェース

MIDI生成・変形機能の豊富さ:

フレーズを自動で作る、リズムを崩すなど“アイデア出し”に強い

視覚的なブラウジングとタグ管理:

サウンドやエフェクトの整理がしやすく、直感的に探せる

他DAWより軽量で安定:

高負荷な処理もスムーズに動作し、クラッシュの心配が少ない

ライブでそのまま使える設計:

PushやLaunchpadとの連携により、ステージでも即活用できる環境

初心者でも使えるポイント

Ableton Live 12は、音楽制作が初めての方でも迷わず始められるように設計されています。

特に魅力なのは、複雑な理論や操作を意識せずに、音を並べていくうちに曲が完成していく感覚です。

豊富なチュートリアルやプリセットも用意されているので、最初から難しい設定に悩まされることもありません。

このおかげで、初心者でも「気づいたら1曲できていた」という体験がしやすくなっています。

ドラッグ&ドロップ操作:

サウンドやエフェクトの追加がマウス1つで完結し、迷わず進められる

スケールガイド機能:

音程を自動で調整してくれるため、音楽理論を知らなくてもメロディが作れる

類似サウンド検索:

好きな音に近い素材を自動提案してくれるので、選択に迷いにくい

充実したプリセットと音源:

最初から使える高品質なサウンドが多数あり、素材集めに困らない

チュートリアルとガイド付き操作:

公式の動画や日本語解説が充実しており、学びながら進められる

「Ableton Live 12」の価格

Ableton Live 12の価格表

| エディション | 通常価格 |

|---|---|

| Suite | $ 749.00 |

| Standard | $ 439.00 |

| Intro | $ 99.00 |

各エディションの違いと選び方|初心者はどれを選ぶべきか

Ableton Live 12には、「Intro」「Standard」「Suite」という3つのエディションが用意されています。

どれも同じLiveの基本機能を備えていますが、搭載されている音源やエフェクト、MIDI機能の幅が異なります。

これをきっかけに自分の制作スタイルや目的に合ったプランを選ぶことで、無駄なく快適に音楽制作を始められるようになります。

初心者がエディションを選ぶ際の考え方

- できるだけ価格を抑えて始めたい人は

「Intro」で基本機能を試してみる - 幅広いジャンルを作ってみたい人は

「Standard」で音源と機能のバランスを重視 - 音作りにこだわりたい・長く使いたい人は

「Suite」で最上位の機能・デバイスを活用

このように、それぞれのエディションには明確な違いがあるため、自分の「やりたいこと」に合わせた選択が重要です。

Intro, Standard, Suiteの機能差を比較

Ableton Live 12の3つのエディションは、価格だけでなく収録されている音源や機能の量と深さに大きな違いがあります。

どれを選ぶかによって、制作の幅や表現力が変わるため、用途に合わせた比較がとても重要です。

以下に、それぞれの違いをわかりやすくまとめました。

| エディション | 主な特徴 | 音源・Pack | エフェクト | Max for Live対応 | MIDI機能の自由度 |

|---|---|---|---|---|---|

| Intro | 価格重視の入門版 | 約5GBの基本音源のみ | 最小限の基本エフェクト | 非対応 | 制限あり(スケール・コード系一部不可) |

| Standard | 音源も機能もバランス重視 | 約10GB以上の追加音源、Packも使用可能 | 基本〜中級レベルのエフェクト多数 | 非対応 | MIDI生成・変形ツールは利用可能 |

| Suite | 全機能・全音源を網羅した最上位版 | 約70GB以上の豊富な音源・Packを含む | すべてのエフェクトとデバイスが利用可能 | 対応(自由に拡張可能) | フル機能対応、MPEやMax for Liveツールも利用可能 |

補足ポイント

- Introは最も安価ですが、クリップ数やトラック数の制限があるため、本格的な制作にはやや物足りなさがあります。

- Standardはバランス型で、初めての本格制作に最適。音源の種類も十分で、エフェクトも豊富です。

- Suiteは将来的に長く使いたい人におすすめ。Max for Liveを使って自作ツールや追加デバイスの導入も可能です。

自分に合ったエディションの選び方

Ableton Live 12のエディションは、それぞれ異なるニーズに合わせて設計されています。

価格や機能の違いを見るだけではなく、自分がどのような音楽を作りたいのか、どこまで深く取り組む予定かを考えることが選び方のポイントです。

このように、自分の制作スタイルや経験に合わせて選べば、余計な出費も機能不足のストレスも避けることができます。

目的別・エディションの選び方

- まずは試してみたい初心者:

Introがおすすめ。

操作に慣れてから上位版にアップグレードする選択も可能 - 幅広く曲を作ってみたい人:

Standardが最適。

ジャンルを問わず一通りの制作ができ、長く使える構成 - 音に徹底的にこだわりたい人:

Suiteが最良。

すべての音源・エフェクト・拡張機能を活かしてプロ仕様の制作が可能 - ライブ演奏も視野に入れている人:

Standard以上を推奨。

セッションビューやPush連携などがより活きる - 将来的に自作ツールを使いたい人:

Suite一択。

Max for Liveの自由度が圧倒的に高く、実験的な制作も可能

Ableton Live 11からの乗り換えはアリ?旧バージョンとの比較と注意点

Ableton Live 12は、Live 11の安定性や機能性をベースに、さらにクリエイティブな作業を加速させる機能が多数追加されたバージョンです。

とくに注目されているのは、MIDI生成・変形ツールやRoar、Meld、類似サウンド検索といった“発想の支援”にフォーカスした機能群。

そのため、Live 11で既に環境を整えている方でも、Live 12にアップグレードする価値は十分にあります。

Live 12に乗り換えることで得られるメリット

- インスピレーションを引き出すMIDI生成機能:

ゼロからの作曲がよりスムーズに - サウンドデザインの幅を広げる新デバイス(Roar・Meld):

音に奥行きや個性を与えるための新たな選択肢 - AIベースのサウンド検索:

必要な音を素早く見つけ、制作スピードが大幅に向上 - MIDI編集の効率向上:

ノートの分割・結合・ヒューマナイズなど、編集作業の時短が可能 - ユーザーインターフェースの改善:

ミキサーやブラウザ、クリップビューの表示がより快適に

Live 11との主な違い

Ableton Live 12は、Live 11からの進化としてより創造性と効率性にフォーカスしたアップデートがなされています。

基本的な操作感はそのままに、新しい機能が追加され、日常的な作業や作曲プロセスをさらに快適にしてくれる内容が充実しています。

このように、「安定感のあるLive 11」に「ひらめきを加速させるLive 12」という印象です。

主な違いと強化されたポイント

- MIDI生成・変形ツールの追加:

Live 11ではなかった“フレーズを自動で作る”機能が搭載され、アイデア出しがスムーズに - Roar(新エフェクト)の追加:

音に暖かさや激しさを加える多機能なサチュレーションが使用可能に - Meld(新シンセ)の搭載:

MPE対応で繊細かつ多彩な音作りが可能なインストゥルメントが新登場 - 類似サウンド検索機能:

AIが音の特徴を解析して似た音を提案する新しい検索スタイルが導入 - ブラウザ&UIの改善:

タグ検索・ミキサーの表示切替・視認性向上により、作業の快適さがアップ

アップグレード時の注意点とアドバイス

Ableton Live 11から12へのアップグレードはスムーズに行えますが、制作環境やデータの引き継ぎに関するポイントを事前に確認しておくことが大切です。

とくにプロジェクトの互換性や、使用中のプラグイン、サードパーティ製デバイスの挙動などに注意が必要です。

このように、事前の準備とチェックを行うことで、安心してLive 12を導入できます。

アップグレード前に確認したいポイント

- Live 11のプロジェクトはLive 12で開けるが、逆は不可:

Live 12で保存したデータはLive 11で開けないため、複製を取っておくのが安全 - Max for Liveデバイスの動作確認:

一部のカスタムデバイスがLive 12で動作しない可能性があるため、事前テストが推奨される - 使用中のVSTプラグインの互換性:

特に古いVST2系プラグインは、Live 12との相性に注意(要64bit対応) - ショートカットやUIの変化に慣れる期間が必要:

新しい表示や操作感に戸惑うこともあるが、すぐに慣れる範囲 - アップグレード後はプリファレンスを見直す:

オーディオインターフェースやMIDI設定が初期化される場合があるため、再設定を推奨

セッションビューを使いこなす!Ableton Live 12の直感的操作とは

Ableton Live 12のセッションビューは、音をブロックのように並べて再生・組み合わせできる画期的な機能です。

通常のDAWのようにタイムラインに沿って作るのではなく、思いついたフレーズを自由に配置し、リアルタイムで切り替えながらアイデアを練ることができます。

曲作りが“編集”ではなく“遊び”の感覚になるため、初心者でも気負わず操作できるのが魅力です。

このように、ひとつのループから楽曲全体に発展させるプロセスが驚くほどスムーズになります。

トラックごとにフレーズをスロットに配置:

ドラム、ベース、メロディなどを縦方向に管理でき、パートの切り替えも一瞬

クリップの組み合わせをリアルタイム再生:

演奏感覚で音を重ねながら、構成をその場で試せる

録音せずに試せる安心感:

気軽に再生・変更できるため、失敗を恐れず創作できる

アレンジメントビューとの連携:

セッションビューで作った内容をそのままタイムラインに転送可能

PushやMIDIパッドとの高い親和性:

ボタン一つで操作でき、ライブでも即興演奏がしやすい

セッションビューの基本とアレンジメントビューとの違い

Ableton Liveには「セッションビュー」と「アレンジメントビュー」の2つの制作モードがあり、それぞれの特徴を理解すると制作の自由度が大きく広がります。

セッションビューは、ループやパターンを縦に並べて試せる“即興的”な空間であり、アレンジメントビューはそれを横軸のタイムラインに展開して“構成”を組む空間です。

この2つを自由に行き来することで、アイデアから完成まで一貫した制作が可能になります。

セッションビュー:

縦方向にクリップを配置し、演奏するように再生して構想を練るリアルタイム編集ビュー

アレンジメントビュー:

横方向のタイムラインに沿って曲全体を構築する、従来のDAW的な編集ビュー

即興と構成の融合:

セッションビューで作った素材をドラッグでアレンジメントに転送し、曲としてまとめられる

柔軟な移動と切り替え:

ショートカットキー1つでビューの切り替えができ、作業中の集中力が途切れにくい

どちらから始めてもOK:

作曲スタイルに合わせて自由にスタートでき、初心者にもわかりやすい構成

セッションビューを活用する具体的な作曲手順

セッションビューでは、曲の流れを考えるよりも前に、まず音を“置いて試す”ことができます。

この感覚が非常に大きな魅力で、従来のDAWのように構成から考え始める必要がありません。

短いループやフレーズを録音・配置しながら、少しずつ全体像を作っていく流れが基本です。

このように、アイデアの断片を柔軟につなげて曲を形にできるのが、Ableton Live 12ならではの作り方です。

セッションビュー作曲の基本ステップ

- 1. 各トラックを用意する:

ドラム、ベース、コード、メロディなどの役割でMIDI/オーディオトラックを用意 - 2. クリップを作成・録音する:

ループ単位で短いフレーズを入力または録音(MIDIでもオーディオでもOK) - 3. シーンごとに並べる:

特定の組み合わせを1つの「シーン」にして、曲のセクション(Aメロ、サビなど)を構築 - 4. 再生して構成を確認する:

各シーンを切り替えながら再生し、曲の流れを視覚と耳で確認 - 5. アレンジメントに転送する:

完成した流れをアレンジメントビューへ録音して、細かく整える

即興性を活かすテクニックとヒント

Ableton Live 12のセッションビューは、作曲と演奏の境界をなくすユニークなツールです。

特にライブ演奏やインスピレーションを形にする場面で、その即興性は大きな武器になります。

テンプレート通りではない、自分だけのアイデアを自由に試せる環境が整っており、細かい操作よりも「音を出して反応する」ことに集中できます。

そのため、曲作りの早い段階から“ノリ”や“空気感”を掴むことが可能になります。

即興性を引き出すためのテクニック

- シーンごとに感情を込める:

1シーン=1セクション(導入・展開・サビなど)として構築し、空気感を意識して作成 - Launch機能で演奏感を出す:

各クリップに“遅延再生”や“ランダム再生”などの挙動を設定し、ライブ感を演出 - エフェクトをリアルタイム操作:

フィルターやディレイをパフォーマンス中に操作し、ダイナミックな展開を作る - MIDIマッピングを活用:

キーボードやパッドで各操作を割り当てて、即座に演奏や操作ができるように準備 - オートメーションも即興で記録:

ノブ操作やエフェクトの動きをそのまま録音して、自然な変化を残す

MIDI変形・生成ツールの進化|作曲アイデアを量産する方法

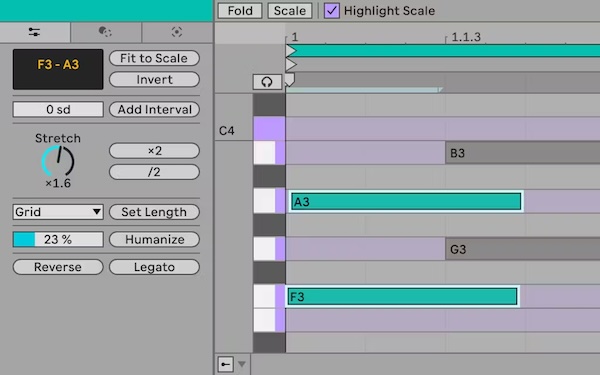

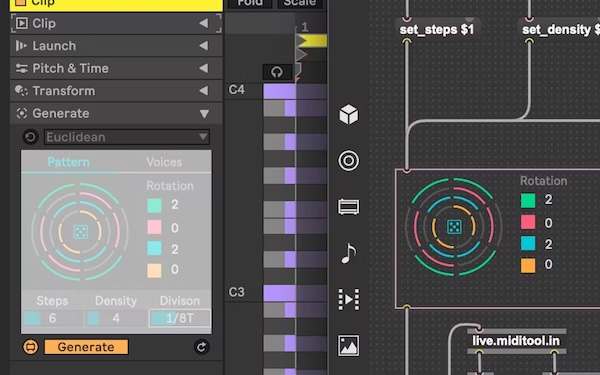

Ableton Live 12では、従来のMIDI編集機能が大幅に強化されました。

特に注目すべきは、アイデアがない状態からでも作曲を始められるMIDI生成ツールと、既存のフレーズに新しい表情を加える変形ツールです。

音楽理論に自信がない方でも、クリック操作だけで豊かなバリエーションが得られるのが特徴です。

このように、“ゼロから始める作曲”がとても身近なものになります。

主なMIDIツールの進化点と使い方

- メロディ・コード・リズムの自動生成:

ジャンルやパターンを選ぶだけで、即興的に素材が作成される - 変形ツールで表現を加える:

ノートの長さ、間隔、強弱を一括で変化させ、グルーヴや抑揚を生み出せる - スケールに自動フィット:

選択したスケール外の音は自動修正されるため、音楽理論を気にせず作れる - ヒューマナイズ機能:

打ち込みっぽさを排除し、あえて“ズレ”を加えることで人間らしい演奏感に - ノートの加速/減速やストラム効果:

1クリックでギター風の表現や流れるような演奏が可能に

MIDIトランスフォーメーションとは

MIDIトランスフォーメーションとは、既存のMIDIフレーズに対して自動的に変化を加える編集機能のことです。

Ableton Live 12では、この機能が非常に充実しており、ワンクリックでフレーズに命を吹き込むような効果を簡単に得られます。

テンポ感や抑揚、タイミングのズレなどを意図的に操作できるため、同じ素材でもまったく異なる印象の演奏に仕上がります。

このように、トランスフォーメーションは“アイデアを磨くためのブラシ”として活躍します。

代表的なMIDIトランスフォーメーションの機能

- Add Intervals:

特定の音程差でノートを追加し、ハーモニーや厚みを自動生成 - Humanize:

ベロシティやタイミングに微妙なランダム性を加えて、より自然な演奏表現に - Reverse / Invert:

フレーズの順序や音高関係を反転させ、新鮮な響きを作り出す - Stretch / Compress:

ノートの間隔を広げたり詰めたりして、グルーヴやテンポの変化を演出 - Fit to Scale:

指定したスケールに全ノートを自動調整し、不協和音の発生を防ぐ

どんなパターンが自動生成できるのか

Ableton Live 12のMIDI生成ツールは、ジャンルや雰囲気に合わせた多彩なパターンをワンタッチで作り出すことができます。

自分でゼロからフレーズを考えなくても、ツールがベースとなるアイデアを出してくれるため、「何を作ればいいかわからない」という悩みを解消してくれます。

そうすることで、制作の最初の一歩をスムーズに踏み出せるようになります。

自動生成できるMIDIパターンの例

- メロディパターン:

選んだスケールに沿って、自動的に自然なフレーズを生成 - コード進行:

メジャー・マイナー・7thなど複雑なコードもボタン一つで作成可能 - アルペジオ:

分散和音のスタイルをバリエーション豊かに生成し、動きのあるラインを作れる - ドラムパターン:

キック・スネア・ハイハットなどをジャンル別に自動配置、リズム感を一気に強化 - ベースライン:

コードに合わせたグルーヴィなベースを瞬時に提案

作曲が苦手でも安心な理由

Ableton Live 12は、「音楽は好きだけど作曲は苦手…」という方にこそ使ってほしいDAWです。

難しい理論やコード進行を知らなくても、ツールが自動で“それっぽい”フレーズを作ってくれる仕組みが整っています。

どのノートを選べばよいか迷うこともなく、気軽に音を重ねていくうちに曲の形が見えてきます。

そのため、「自分にはセンスがない」と感じていた方でも、自然と音楽制作を楽しめるようになります。

作曲初心者に優しいポイント

- スケールガイドで音外しなし:

選択したスケール以外の音は自動で排除されるので、違和感のある音が鳴らない - コードの自動提案:

キーに合ったコード進行を自動で提示してくれるため、理論の知識がなくても展開が作れる - ヒント付きのMIDIジェネレーター:

ツール内に解説がついており、「どれを選べばいいか」がすぐわかる - 気に入らなければすぐ再生成:

何度でもフレーズを作り直せるので、納得いくまで試行錯誤できる - 視覚的にわかりやすいUI:

画面のどこを触れば何が起きるか直感的に理解でき、迷わず進められる

新インストゥルメント「Meld」で広がるサウンドの可能性

Ableton Live 12で新たに登場したシンセ「Meld」は、豊かな音色と柔軟なモジュレーションを兼ね備えたMPE対応インストゥルメントです。

従来のシンセと比べても、音のバリエーションや表現力が非常に高く、実験的な音作りからメロディックなラインまで幅広く対応できます。

その結果として、1つのシンセで曲全体の雰囲気を大きく変えられるような、存在感のあるサウンドデザインが可能になります。

Meldで実現できる音作りの特徴

- 2基のオシレーター搭載:

それぞれ独立した波形・モジュレーションを設定でき、音の重ね方に深みが出る - 多彩な合成方式に対応:

減算・FM・グラニュラーなどの合成方法を選べて、音色の幅が非常に広い - スケールへの自動クオンタイズ:

演奏時に指定したスケールへ自動調整され、和音も破綻しにくい - LFOやモジュレーションマトリクスの強化:

複雑な音の動きや変化を自由に設計できる - MPE対応による繊細な表現:

押し込みやスライドといった入力情報を活かし、演奏に人間味が出せる

Meldの基本構成とできること

Meldは、Ableton Live 12に新しく追加されたMPE対応のシンセサイザーで、複雑な音作りをシンプルな操作で実現できるのが大きな特長です。

操作パネルは視覚的に整理されており、初めての人でも試行錯誤しながら直感的に音を調整できます。

このように、従来のシンセでは難しかった“動きのある音”や“細かい表現”をスムーズに作れるのがMeldの魅力です。

Meldの主な構成要素と機能

- 2基のオシレーター:

異なる波形を使い分けて音を構築し、片方のLFOでもう一方をモジュレートすることも可能 - マクロオシレーター:

複数の合成方式(FM、減算、グラニュラーなど)を簡単に切り替えて音のキャラクターを変化 - スケール対応クオンタイズ:

出音を自動的にスケールに合わせることで、メロディラインの破綻を防げる - モジュレーションマトリクス:

LFOやエンベロープなどを自在に割り当てて、時間変化のある音を設計可能 - 高解像度の音色コントロール:

MPEに対応しており、押し込み・スライド・ピッチなど演奏者の表現がそのまま音に反映

Meldを使った具体的なサウンドデザイン例

Meldは、操作がシンプルながらも非常に個性的で立体的なサウンドを作れるのが強みです。

特にMPEの活用によって、1音ごとのニュアンスを細かく表現できるため、メロディやリードだけでなく、パッドやリズムサウンドにも深みが生まれます。

このように、ジャンルを問わず幅広いシーンで使える万能シンセとして、多くのプロユーザーからも高評価を得ています。

Meldの実用的な活用例

- アンビエントパッド:

グラニュラー合成+LFOを組み合わせて、ゆっくり揺れる幻想的な空間系サウンドを作成 - モジュレーションベース:

2基のオシレーターに異なる動きを加えて、うねりのある低音ラインを構築 - リードシンセ:

MPEスライドやプレッシャーに反応するパラメータを使い、手元で表情を変えられるメロディを実現 - リズミックドローン:

オシレーターの周期変調とフィルターの同期で、リズム感のある持続音を作成 - サウンドエフェクト(SFX):

ピッチの急変やノイズ成分を取り入れて、映画やゲーム音楽向けの特殊効果音に対応

サウンドに深みを加える新エフェクト「Roar」の使い方

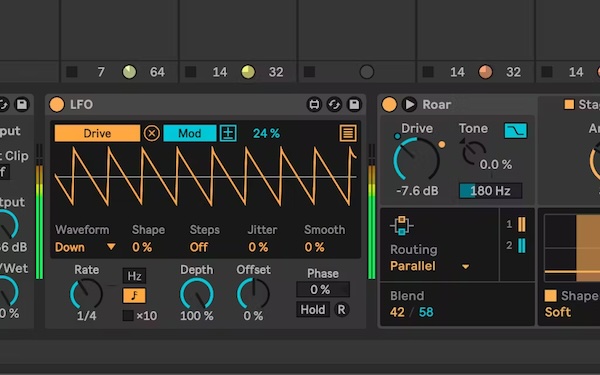

Roarは、Ableton Live 12で追加されたサチュレーション&カラーリング用の新エフェクトで、サウンドに温かみや迫力を加えるのに非常に効果的です。

軽く使えばアナログ的な質感が得られ、強めにかければ音が前に出てくるような強いインパクトを与えることもできます。

このことから、Roarは「音をどう仕上げるか」に悩む場面でとても頼れる存在になります。

Roarの特徴的な使い方

- アナログ風サチュレーション:

高域を柔らかくしつつ、中低域に温かみを与えるナチュラルな音色調整 - 大胆なディストーション:

3段階のサチュレーションセクションを駆使し、破壊的な音色も作り出せる - マルチバンド処理:

特定の周波数帯だけにエフェクトを適用でき、ドラムやボーカルなどを明確に分離可能 - ミッド/サイドの独立加工:

ステレオ感を調整しながら、中央とサイドで異なる処理が可能 - 内蔵コンプレッサー+モジュレーション:

音圧を整えながら揺らぎや動きのあるサチュレーションが作れる

Roarでできること

Roarは、単なる歪みエフェクトではなく、音の個性や奥行きを引き出すための多機能な音色加工ツールです。

Ableton Live 12におけるRoarの魅力は、「ナチュラルな質感の補正」から「攻撃的な音作り」まで、1つのデバイスで幅広くカバーできる点にあります。

特にサチュレーションの細かなコントロールと、モジュレーションの組み合わせにより、変化に富んだ“動きのある音”が作れるようになります。

Roarで可能な音作りの幅

- 軽い色付けで音に温かさをプラス:

アコースティック楽器やボーカルに自然な倍音を加えられる - 歪みとカラーリングの同時処理:

倍音や歪みだけでなく、EQ的な調整も併せて行える - マルチバンド処理で音の重心を調整:

低域・中域・高域それぞれに別の処理を適用できるため、立体的な音像に - ステレオ幅のコントロール:

ミッド/サイドを個別に加工し、広がりや集中感をコントロールできる - 時間的な変化をつける演出:

LFOやエンベロープフォロワーによって、エフェクトに動きをつけることが可能

適用例とおすすめジャンル

Roarはその柔軟性から、さまざまなジャンルで活躍するエフェクトです。

ソフトなサチュレーションでヴィンテージ感を出すも良し、過激な歪みでエッジを効かせるも良し。音の“存在感”を際立たせたい場面では、どのトラックにも積極的に使える便利なツールです。

このように、Roarは音に「表情」と「厚み」を加えるための定番エフェクトとして重宝される存在です。

Roarの適用例と合うジャンルの使い分け

- ボーカル処理(ポップス・R&B):

ナチュラルな歪みで中域を強調し、前に出る声質に変化 - ドラムへの激しい歪み(ロック・EDM):

バスドラムやスネアにRoarをかけて、破壊的なアタックを演出 - ベースラインの補強(ヒップホップ・テクノ):

低域の密度を増し、サウンド全体の土台を太くする - パッドやシンセの動的表現(アンビエント・エクスペリメンタル):

LFOを活用して音に揺らぎを与える - SFX・サウンドデザイン全般(映画・ゲーム音楽):

フィードバックやモジュレーションで複雑な質感を創出

「似ている音を探す」新時代の音源検索機能とは

Ableton Live 12には、音探しの手間を大きく減らす「類似サウンド検索」機能が新たに搭載されました。

これは、任意のサンプルを基にAIが“音の質感”や“特徴”を判断し、それに近い音を自動で提案してくれる機能です。

このおかげで、「あの音に近いけど、もっと合う素材はないかな…」と悩む時間を大幅に短縮できます。

検索結果はブラウザに即表示されるため、流れを止めずに次のアイデアへつなげられます。

類似サウンド検索の特徴

- 音の特徴を自動分析:

波形や音域だけでなく、質感やニュアンスも加味して候補を絞り込む - 検索ボタン一つで完了:

気に入ったサンプルを選び、ボタンを押すだけで類似音が一覧で表示される - 選択音源を試聴しながら切り替え:

検索結果の音をリアルタイムで再生し、すぐにトラックへ適用可能 - ドラムラック対応:

個別のドラムサンプルにも適用でき、スネアやキックの置き換えがスムーズ - カスタムライブラリにも対応:

自分の持つサンプルからも検索でき、既存素材をより活かせる構造

類似サウンド検索の仕組みと使い方

類似サウンド検索は、Ableton Live 12に新たに搭載されたAIベースのサンプル検索機能です。

従来のようにキーワードやフォルダ名で探すのではなく、選んだ音そのものを基準にして、似た音を自動でピックアップするという新しい発想のツールです。

これにより、音選びにかかる時間を短縮しながら、直感的に理想のサウンドに近づけることができます。

基本的な使い方の流れ

- 1. 基準となるサウンドを選択:

サンプルライブラリやプロジェクト内から気に入った音を選ぶ - 2. 類似サウンド検索ボタンをクリック:

Abletonのブラウザに専用ボタンが用意されており、操作はワンクリック - 3. 自動で候補が表示される:

AIが分析したうえで、近い質感やジャンルに合う音をリスト化 - 4. リアルタイムで試聴:

検索結果をブラウザ内でそのまま試聴でき、テンポやピッチに合わせて確認可能 - 5. 気に入った音を即ドラッグ:

そのままトラックにドラッグ&ドロップして、すぐ制作に取りかかれる

作業効率が劇的に上がる使い方のコツ

類似サウンド検索をうまく活用することで、音選びにかける時間を減らしつつ、音のクオリティを保つことができます。

特に、制作の流れを止めずに素材を差し替えられる点が大きなメリットです。

「イメージと少し違うけど、近い音が欲しい」と感じた瞬間にすぐ行動できるため、曲作りがスピーディになります。

このように、検索精度よりも“流れの中での判断”が重視される現場では、非常に有効な機能です。

作業効率アップのための活用ポイント

- アイデアスケッチ段階で活用:

仮置きした音に似たサウンドを探し、よりフィットする素材を見つけやすい - ドラムラックのパーツ差し替えに最適:

キックやスネアだけを似た音に変更し、全体のまとまりを整える - プリセットではなく自分の耳を活かす:

検索後に試聴を重ねて“感覚的に”選ぶことで、独自性のあるサウンドが作れる - 類似検索→再検索の繰り返し:

出てきた候補からさらに検索を重ねると、偶然の発見が生まれやすい - お気に入りをタグ管理で保存:

気に入った結果をその場でラベル付けしておくと、次回以降すぐ使える

Ableton Live 12はどのジャンルでも使える?音楽スタイルとの相性

Ableton Live 12は、エレクトロニックミュージックだけでなく、あらゆるジャンルに対応できる柔軟な設計がなされています。

シンセサイザーやエフェクトの豊富さ、オーディオ編集のしやすさ、即興性のあるセッションビューなど、どの音楽スタイルでも活用できる機能がそろっているためです。

このことから、ジャンルを問わず自分のスタイルに合った使い方が見つかりやすくなっています。

ジャンルを問わず使える理由と特長

- ループベースの構築がしやすい:

ヒップホップやテクノのような反復性のある音楽と相性が良い - リアルタイム操作が可能:

即興性が求められるジャズやライブエレクトロにも強みを発揮 - 豊富なアコースティック系素材:

ポップスやR&B、映画音楽などメロディ重視のジャンルにも柔軟に対応 - MPEやグラニュラー対応:

表現力を求めるアンビエントやエクスペリメンタルなジャンルでも活用しやすい - Pushなどのハード連携:

ステージでのパフォーマンスが重要なジャンルでもスムーズに展開できる

エレクトロニカ・ヒップホップでの活用例

Ableton Live 12は、エレクトロニカやヒップホップのようなビート重視の音楽制作に非常に適したDAWです。

これらのジャンルでは、ループの構築・細かなグルーヴの調整・独自性の高いサウンドメイキングが求められますが、Live 12ではそのすべてがスムーズに行えます。

特にドラムサンプルの入れ替えや、MIDIツールによる自動パターン生成は、作業効率と創造性を大幅に高めてくれます。

エレクトロニカ・ヒップホップにおける具体的な活用例

- ドラムラックでビート構築:

キック、スネア、ハットなどをドラムラックに並べて、瞬時にループ作成 - MIDI生成でグルーヴ感を追加:

ビートに揺らぎや人間味を加えることで、無機質になりすぎないサウンドに - Roarでビートに質感を加える:

ドラムにサチュレーションをかけて、ビンテージ感や太さを演出 - サンプルのチョップ&リピート:

ヒップホップらしい“抜き差し”のあるビート展開を直感的に操作 - Pushによるライブビートメイキング:

ハードウェアとの連携で、手元での即興演奏・録音が可能

バンド系・オーケストラ系でも活用できる?

Ableton Liveは「打ち込み系の人向け」と思われがちですが、Live 12ではバンド系やオーケストラ系の制作にも十分対応できる柔軟性を備えています。

オーディオ録音や編集機能が強化されており、複数のマイクで録った生音のミックスや細かい編集もストレスなく行えます。

また、クラシック音楽や映画音楽向けの音源も充実しており、表現力の高い演奏をソフト内で実現することが可能です。

バンド・オーケストラ制作に向いている理由

- 高精度なオーディオ編集:

ギターやドラムなどのマルチトラック録音データをタイムラインで正確に編集できる - 複数テイクの管理が簡単:

レコーディング中のテイクをクリップとして保存・比較しやすく、最適な演奏を選びやすい - 表現力のある音源が使える:

MPE対応のインストゥルメントやストリングス系Packなど、繊細な表現が可能 - 譜面が苦手でも作れる:

MIDIノートを直接打ち込むだけでオーケストラ的なアレンジも可能に - バンド演奏とセッション連携:

ライブ演奏と同期したループ再生やクリックトラックの活用も簡単

Max for Liveの可能性|自分だけのツールを作る自由

Max for Liveは、Ableton Live 12の最上位エディション「Suite」で使える拡張機能の開発プラットフォームです。

MIDIデバイス、エフェクト、インストゥルメントなどを自分好みにカスタマイズしたり、ゼロから作り上げたりできるため、制作環境に“唯一無二の個性”を加えることができます。

このおかげで、既存のツールに物足りなさを感じる中級〜上級ユーザーにとって、大きな創作の武器になります。

Max for Liveの活用ポイント

- 市販にはないオリジナル機能を作成:

自分の制作フローにぴったり合うツールを自由に設計できる - 既存のデバイスの改造が可能:

Live内蔵MIDIジェネレーターやLFOをベースにカスタマイズできる柔軟性 - 世界中のユーザー作品を利用:

Ableton公式のライブラリやコミュニティから多数の無料デバイスをダウンロード可能 - ライブパフォーマンス用の特殊ツールを構築:

映像連携や即興演奏用の操作系を自作して演出性を高められる - 学習環境が整っている:

チュートリアルやテンプレートが充実しており、初学者でも徐々にステップアップできる

Max for Liveとは?何ができるのか

Max for Liveは、Ableton Liveの中に「自分だけの機能を追加できる」拡張空間をつくるためのプラットフォームです。

Maxという視覚的なプログラミング環境を利用して、音源・エフェクト・ツールなどを自由に設計・編集できます。

このことから、既存のDAWでは実現しにくい“自分好みの機能”を音楽制作に組み込むことが可能になります。

Max for Liveでできる主なこと

- MIDIデバイスの開発:

独自のアルペジエーター、ステップシーケンサー、コード生成ツールなどを自作 - オーディオエフェクトの構築:

既存エフェクトにない歪み方や変調処理など、実験的な音作りが可能 - インストゥルメントの作成:

ユニークな音源や、非標準の音階・音律を使った楽器を構築できる - リアルタイムの自動操作:

Liveの各パラメータを時間や条件に応じて自動制御する仕組みを追加 - 外部機器や映像との連携:

MIDIやOSCを使ってハードウェアやビジュアルツールと同期可能

自作ツールの活用事例と作り方

Max for Liveを使えば、音楽制作の悩みや不便さを、自分で解決するツールを作って補えるのが最大の強みです。

難しそうに見えるかもしれませんが、初歩的な機能であればテンプレートや公式チュートリアルが用意されており、コードを書かずに視覚的に操作できるのもポイントです。

このように、自作ツールは実用性と創造性を両立できる「秘密兵器」になります。

活用事例と作成ステップの一例

- コード進行自動生成ツール:

和音の種類や進行パターンをボタンで選び、手軽にコードを出力 - 自動化LFOモジュレーター:

Live内の任意パラメータにLFOを割り当て、音に揺らぎや変化を与える - MIDIグリッチデバイス:

ランダムなノート配置やテンポ変更などで、予測不能なパターンを生み出す - 映像連携ツール:

MIDIノートに合わせて映像を切り替えたり、リアルタイムで映像演出を行うツールも作成可能 - 作り方の基本ステップ:

Max for Liveデバイスを新規作成 → オブジェクトを視覚的に配置 → 保存してLive上で動作確認

まとめ|Ableton Live 12で広がる音楽制作の可能性|DTMプラグインセール

今回の記事では、Ableton Live 12の魅力や新機能について、実際の使い方と合わせて詳しく解説しました。

以下に要点を整理します。

- セッションビューでリアルタイムに曲作りができ、直感的な操作が可能

- MIDI生成・変形ツールによって、アイデア出しや編集作業がよりスピーディに

- **新インストゥルメント「Meld」とエフェクト「Roar」**で音作りの幅が広がる

- 類似サウンド検索で、制作中の流れを止めずに最適な素材を見つけられる

- エディションの違いや選び方も明確で、初心者から上級者まで自分に合った選択が可能

- Max for Live対応で、独自のツールや演出も自在に作成できる柔軟性

- Live 11からの乗り換えも新機能が充実しており、アップグレードする価値が高い

このように、Ableton Live 12は「思いつきをすぐ形にしたい」「音作りをもっと楽しみたい」という人にとって、非常に頼れる存在です。

音楽制作のハードルを下げつつ、深くも掘り下げられるこのDAWを、ぜひあなたの創作パートナーとして活用してみてください。

Ableton Live 12の価格表

| エディション | 通常価格 |

|---|---|

| Suite | $ 749.00 |

| Standard | $ 439.00 |

| Intro | $ 99.00 |