コンプレッサーの仕組みがよくわからない

設定しても音が思い通りにならない

そんな悩みを抱える方にぴったりなのが、Woodstock Audioの「Open Compressor」です。

波形やゲインリダクション、サチュレーションの影響など、すべて“見える化”されているため、初心者でも仕組みを理解しながら使えるようになります。

この記事では、Open Compressorの基本機能から他のプラグインとの違い、実際の使い方やメリットまでわかりやすく解説します。

「1つで何でもできるコンプレッサーを探している」人は、ぜひ参考にしてください。

価格:$122.00

Plugin Boutiqueでの購入手順

特典のもらい方・ポイントの使い方

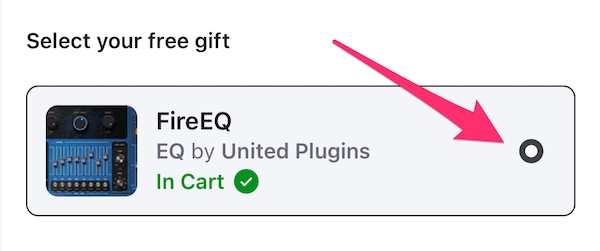

Plugin Boutiqueで買い物をすると、有料プラグインが1つ無料でもらえます。

無料なので、必ずもらっておきましょう!

※プレゼントされる製品は、月ごとに変わります。

購入するプラグインをカートに入れます。

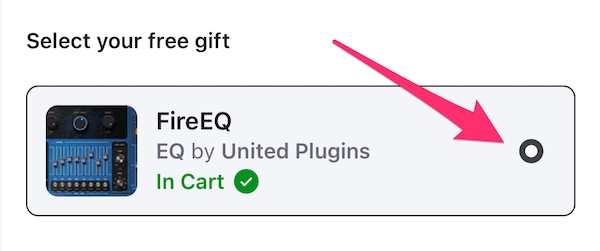

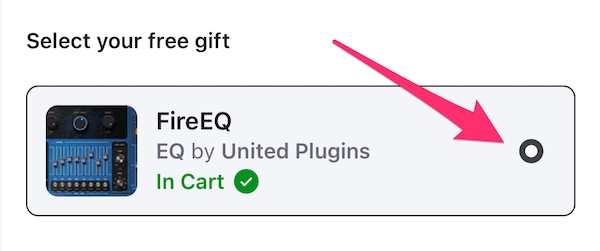

カートに進んだら「See Gift」をタップし、ほしいプラグインを選びます。

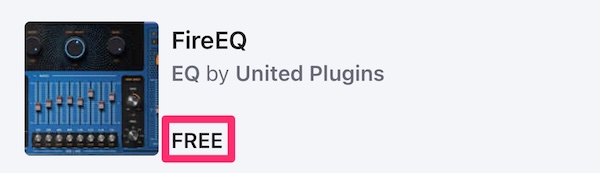

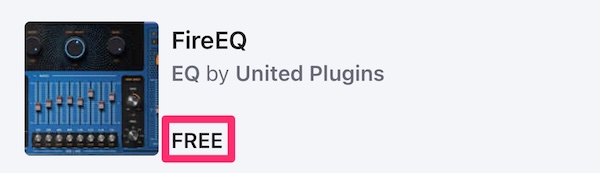

無料で追加されました。

【ポイント利用方法】

Plugin Boutiqueを利用すると貯まる「Virtual Cash(ポイント)」を適用すると、割引されます。

Open Compressorとは?多機能すぎるコンプレッサーの全貌を解説

Open Compressorは、Woodstock Audioが開発した“中身が見える”コンプレッサープラグインです。

音の圧縮処理や飽和、リミッターの働きなどをリアルタイムで視覚的に確認できるため、耳だけに頼らず操作の意味を理解しながら調整できるのが大きな魅力です。

さらに、さまざまな補助機能や動作モードを搭載しており、音の仕上げ方に悩む人でも思い通りのサウンドを作ることができます。

そのため、初心者にとっては学習ツールとして、中級者以上にとっては実戦で役立つ万能ツールとして活躍の場が広がっています。

視覚化インターフェース:

波形、ゲインリダクション、サチュレーション、EQなどの変化をリアルタイムに視覚表示。

音の変化を感覚だけでなく“目で理解”できる。

複数の処理を1つに統合:

コンプレッサーだけでなく、クリッパーやリミッター、オートゲイン、EQなどの処理機能も1つのプラグイン内で完結。

Auto Threshold機能:

音量に関係なく一定の圧縮効果を得られる自動スレッショルド調整機能。

ボーカルやドラムなど動きの大きい音源に有効。

フィードフォワード/フィードバック切替:

デジタル的な速い反応と、アナログ的な自然なかかり方を自由に選択できる構造。

多彩な表示モード:

操作パネルをシンプルにした“Closed View”と、全ビジュアル情報を表示する“Open View”を切り替え可能。

他のコンプレッサーと何が違う?ユニークな機能を紹介

Open Compressorは、一般的なコンプレッサーとは異なり、「理解しながら使える設計」に重点を置いたユニークな特徴を多数備えています。

特に、リアルタイムの視覚表示や柔軟な信号処理の流れは、他のプラグインにはあまり見られない強みです。

その結果、音の変化を“なんとなく”で済ませていたユーザーでも、根拠を持って設定を調整できるようになります。

ここでは、Open Compressorならではの個性的な機能を紹介します。

処理順の視覚化と自由なルーティング:

クリッピング → リミッティング → コンプレッションの順で処理され、各段階の効果を波形やゲインリダクション表示で確認できる。

Detect機能で自動スレッショルド調整:

クリッパーとリミッターのスレッショルドを自動で設定する“Detect”ボタンを搭載。

ピークを即座に検知し、最適値を提案。

アタック/リリースの動作モード選択:

Regular(直線的)とOptical(カーブあり)モードを選べる。

アナログ機材の挙動を模倣した動作も可能。

Odd/Evenサチュレーションを個別調整:

奇数次と偶数次の倍音を別々に加えることで、音のキャラクターを細かくコントロールできる。

Lookahead機能でトランジェント処理が自然に:

信号のピークを先読みし、圧縮の準備が可能。

速い音や鋭いアタック音にも自然に追従できる。

Knee・EQ・サチュレーションの専用ビジュアライザー:

それぞれの処理が音にどのような影響を与えているかを、個別の視覚表示で確認できる。

学習効果も高い。

Woodstock Audio「Open Compressor」の価格

価格:$122.00

Plugin Boutiqueでの購入手順

特典のもらい方・ポイントの使い方

Plugin Boutiqueで買い物をすると、有料プラグインが1つ無料でもらえます。

無料なので、必ずもらっておきましょう!

※プレゼントされる製品は、月ごとに変わります。

購入するプラグインをカートに入れます。

カートに進んだら「See Gift」をタップし、ほしいプラグインを選びます。

無料で追加されました。

【ポイント利用方法】

Plugin Boutiqueを利用すると貯まる「Virtual Cash(ポイント)」を適用すると、割引されます。

「視覚化」でコンプレッションを理解する:画面で学ぶ音作り

Open Compressorの最大の魅力は、音の変化を“耳だけ”でなく“目でも理解”できる点です。

コンプレッサーの設定を調整するたびに、波形やゲインリダクションの変化がリアルタイムで表示されるため、どのパラメーターがどう音に作用しているかを直感的に学ぶことができます。

そのため、これまで「よくわからないまま触っていた」という方でも、操作の意味と結果を関連づけて覚えることができ、技術習得のスピードが格段に上がります。

波形ビジュアライザー:

入力・出力の波形、コンプレッサーのスレッショルドやゲインリダクションが同時に表示され、動作状況が一目でわかる。

Kneeカーブ表示:

スレッショルド付近の圧縮のかかり具合(ニーカーブ)を視覚的に確認でき、設定の微調整がしやすい。

サチュレーションビジュアライザー:

Odd/Even倍音の発生状況や強さをグラフで確認できる。

音がどれだけ色付けされているかを視認可能。

EQビジュアライザー:

Toneコントロールの効果や、サイドチェイン用のフィルター設定がスペクトラム表示で確認できる。

オシロスコープ表示:

トランジェントの形やサチュレーション後の波形変化をリアルタイムに観察でき、音の立ち上がりなどの視覚的分析が可能。

波形・オシロスコープ・サチュレーションの表示機能とは

Open Compressorには、複数の専用ビジュアライザーが搭載されており、音の処理過程を段階ごとに視覚的に確認できます。

これにより、耳で捉えにくい細かな変化や、処理順による違いも直感的に理解できます。

視覚的な情報は、「なんとなくかかっている」から「こういう理由でこの音になる」という納得感のある操作へと導いてくれます。

ここでは、特にユーザーの理解を助けてくれる3つの代表的な表示機能を解説します。

波形ビジュアライザー:

入力波形と出力波形を重ねて表示。さらに、コンプレッサー・クリッパー・リミッターそれぞれのゲインリダクションラインとスレッショルドも見える化されている。

音量変化や処理のかかり具合が一目で確認できる。

オシロスコープ表示:

サチュレーションやクリッピングによる波形の変形をリアルタイムで表示。

たとえば、トランジェントの角が丸くなる様子なども視覚的に把握できるため、サウンドの質感を「形」で理解できる。

サチュレーション表示(倍音表示):

奇数次(Odd)・偶数次(Even)倍音がどれだけ加わっているかを視覚化。

倍音構成を見ながら調整できるため、音に“温かみ”や“硬さ”をどれだけ加えているかがわかりやすい。

初心者でも学びながら使える理由

コンプレッサーは、ミキシングの中でもとくに“わかりにくい”と感じられるツールです。

パラメーターの意味が複雑で、音の変化も微妙なため、「とりあえずプリセットを選んで終わり」という使い方になりがちです。

Open Compressorは、そういった初心者のつまずきをサポートする設計が随所に盛り込まれています。

視覚的なフィードバックや自動調整機能を活用することで、使いながら自然と“なぜそうなるのか”がわかるようになります。

その結果、ただ音を変えるだけでなく、「音がどう変わっているか」を体感しながら学べるのが大きなメリットです。

用語がわかりやすく表記されている:

難しい技術用語ではなく、一般的な言い回しや補足説明がUIに表示されている。

初心者でも直感的に操作しやすい。

パラメーターを動かすと即座に反映:

設定変更の効果がリアルタイムで視覚化・反映されるため、どの操作がどんな変化を生むかがすぐに理解できる。

自動スレッショルド(Auto Threshold)機能:

入力音の大きさに左右されず、安定した圧縮効果を得られる。

細かな手動設定に不安がある方でも安心して使える。

プリセットが豊富で調整もしやすい:

アナログコンプ風など、多様なプリセットが内蔵されており、そこから少しずつ調整することで“理解しながら学ぶ”ことができる。

Auto ThresholdやLimiterなど補助機能が強すぎる件

Open Compressorが他と一線を画す理由の一つが、単なるコンプレッションだけでなく、音作りに役立つ補助機能が非常に充実していることです。

特に、Auto ThresholdやLimiter、Clipperといった機能は、音のバランスを保ちつつ、自然なダイナミクスコントロールを実現する上で強力な武器になります。

こうした機能を使いこなすことで、極端な設定に頼らなくてもプロっぽい仕上がりを実現でき、全体のミックスにまとまりが出てきます。

音量が安定しないボーカルや、アタックが強すぎるドラムなどに対しても、直感的かつ的確に対処できるようになります。

Auto Threshold(自動スレッショルド):

信号の絶対音量に左右されず、入力レベルに応じて自動で適切なスレッショルドを設定。

声の強弱や演奏のダイナミクスが激しい素材にも、常に安定した圧縮がかかる。

Clipper機能:

コンプレッサーの前段でピークをなだらかに丸める処理ができる。

これにより、コンプが過剰に反応するのを防ぎ、よりナチュラルな音作りが可能。

Limiter機能:

クリッパーとコンプレッサーの間に配置され、音量の急激な飛び出しを防ぐ。

音の迫力を保ちつつ、耳に痛くないバランスに仕上げることができる。

Detectボタン:

音源を一度スキャンして、ピークレベルに基づいてClipperやLimiterのスレッショルドを自動設定。

初心者でも適切な初期値からスタートできる。

Auto Thresholdってどう働く?手動との違いを解説

通常のコンプレッサーでは、「スレッショルド」という値を手動で設定し、音量がその値を超えたときに圧縮がかかる仕組みになっています。

しかし、素材によって音量が大きく異なると、スレッショルドの適切な位置も毎回調整する必要があり、特に初心者にとっては手間がかかるポイントです。

Open Compressorに搭載された「Auto Threshold」は、こうした煩わしさを解消してくれる機能です。

入力された音のレベルに応じて、圧縮が自然に効くよう自動でスレッショルドを調整してくれるため、極端に大きい音や小さい音でも安定した音量感が保てます。

このように、楽曲全体のダイナミクスを維持しながら、圧縮の効果だけをしっかり得られるのが魅力です。

信号に応じたスレッショルド設定:

入力音の平均音量に合わせて自動的にスレッショルドを調整。

個別に手動で調整しなくても、常に最適な圧縮ポイントに設定される。

表現力のある演奏にも有効:

音量の起伏が大きいボーカルや、ダイナミクスのあるピアノ演奏などにも、無理なく自然な圧縮がかかる。

トーンはそのまま、音量だけ整える:

音の質感やニュアンスを損なわずに、音量だけを整えることができる。

音が「潰れた」印象になりにくい。

初心者でも安心して使える:

「どこにスレッショルドを設定すればいいかわからない」という悩みがなくなり、安心して使える。

ClipperとLimiterの順番と役割を理解しよう

Open Compressorの大きな特徴の一つが、「クリッパー → リミッター → コンプレッサー」という処理の流れを採用している点です。

この順番は音の仕上がりに直結する重要な要素であり、それぞれの役割を理解することで、より自然でパンチのあるサウンドに仕上げることができます。

特に、最初にClipperで瞬間的なピークを和らげてからLimiterで音量の上限を制限し、最後にCompressorで全体の音圧を整えるという流れは、音の芯を残しながらコントロールするのに最適な手法です。

このように、各モジュールが独立しながらも連携して動作することで、細かな調整が可能になります。

Clipperの役割:

入力信号の鋭いピークをなだらかに削ることで、過剰な圧縮を回避し、アタック感を保ったまま音量を整える。

Limiterの役割:

音の上限を確実に制御し、ミックス全体で飛び出しすぎる音を抑える。

Clipperではカバーしきれないピークに対応。

処理順の重要性:

Clipperが先にピークを軽減し、Limiterがその次に厳密な上限を設けることで、Compressorに無理な負担がかからず、自然なダイナミクスコントロールが可能になる。

視覚的フィードバック:

各処理のスレッショルドやゲインリダクションが別々に表示されるため、それぞれが音にどう影響しているかが明確にわかる。

サウンドメイクを自由にする細やかな設定と柔軟性

Open Compressorは、「簡単だけど細かく詰められる」バランスが絶妙です。

基本的なコンプレッションだけでなく、トーン調整や倍音の付加、スレッショルドのオート設定、ステレオ処理まで、柔軟に対応できる設計が特徴です。

そのため、音源の種類やジャンルに応じて繊細に音を作り込むことができ、ラフな処理では物足りない中級〜上級者にも十分なコントロール性を提供しています。

設定値を細かく動かせるだけでなく、それらの変化を視覚的に追えることで、失敗も少なく、試行錯誤がしやすいのも魅力です。

豊富なパラメーター調整範囲:

アタックは20μs〜250ms、リリースは25ms〜5sまで設定可能。

極端な設定からナチュラルな動作まで幅広く対応できる。

Knee(ニー)調整:

0〜18dBの範囲でニーの硬さを調整可能。

急激な圧縮にも、自然なかかり方にも対応しやすく、音のキャラクターを柔らかく変えられる。

Toneコントロール:

ローとハイのシェルフEQを1つのノブで調整。

左に回すと暗めに、右に回すと明るい音色に変化する。

Odd/Evenサチュレーション:

奇数次と偶数次の倍音を個別に付加できるため、ビンテージっぽい温かみのある音から、エッジの効いた現代的な音まで対応可能。

アタック・リリース・ニーなどの詳細設定が音にどう影響するか

コンプレッサーのサウンドは、アタック・リリース・ニーといったパラメーターによって大きく変化します。

Open Compressorでは、それぞれの設定を細かく調整できる上に、動作の視覚化が可能なため、数値の違いが音にどう影響するかを“体感的”に理解できます。

数値だけで見ると違いがわかりにくいこれらのパラメーターも、波形表示やゲインリダクションカーブを通して「今、どこで何が起きているのか」を明確に把握できます。

その結果、設定を試すたびに“音と視覚のリンク”が学びに直結するようになります。

アタック(Attack):

圧縮がかかり始めるまでの時間。速くするとトランジェントが抑えられ、音が落ち着く。

遅くするとパンチが残る。Open Compressorでは20μsから細かく設定可能。

リリース(Release):

圧縮が終了するまでの時間。短いと音の勢いが戻りやすくなり、長いと滑らかなつながりになる。

最大5秒まで設定できるため、用途に応じた調整が可能。

ニー(Knee):

スレッショルドを超えたときの圧縮のかかり方の滑らかさ。数値が小さいと急にかかり、大きいとゆるやかにかかる。

Open Compressorではニーカーブがビジュアルで表示され、設定の影響が一目でわかる。

Optical/Regularモード切り替え:

アタック・リリースの挙動を“アナログ風(Optical)”または“デジタル直線型(Regular)”に変更可能。

曲調や素材に応じて柔軟に使い分けられる。

RMS/Peak、Feedforward/Feedbackの違いと選び方

Open Compressorは、動作モードの選択肢が豊富で、特にRMS/PeakやFeedforward/Feedbackといった検出方式・信号処理の切り替えに対応しているのが特徴です。

これらの違いを理解することで、音のキャラクターを意図的に作り込むことができるようになります。

どちらを選ぶかは、素材の特性や求める効果によって変わります。

Open Compressorでは、設定変更のたびに波形やゲインリダクションの挙動を視覚的に確認できるため、違いを耳と目の両方で確認しながら調整できます。

RMS(平均音量ベース):

音の“エネルギー”を基準に圧縮をかけるモード。

自然で滑らかなかかり方になりやすく、ボーカルやストリングスに最適。5ms〜100msまでのRMSウィンドウを選択可能。

Peak(瞬間的なピークベース):

突発的な音量のピークに敏感に反応するモード。

打楽器やパーカッション、鋭いアタック音に向いており、トランジェントをしっかりコントロールできる。

Feedforward(先読み方式):

入力信号を先に検出し、それに応じてゲインリダクションを行うモード。

反応が速く、モダンでタイトなサウンドに仕上がりやすい。

Feedback(後追い方式):

ゲインリダクション後の信号を検出して制御するモード。

反応がやや遅く、アナログ的で自然な動作。ゆるやかで音楽的なかかり方を好む場合に適している。

アナログ機材の再現性と柔軟なステレオ処理機能

Open Compressorは、単に多機能であるだけでなく、クラシックなアナログコンプレッサーの挙動を再現できる柔軟性も備えています。

定番機材のような自然なかかり方や色付けを目指す場合にも、細かな動作設定やモード切り替えによって、驚くほどリアルに近づけることができます。

また、ステレオ処理の柔軟性も高く、L/R処理だけでなくMid/Sideモードやリンク・アンリンクの選択も可能。

ステレオ音像を壊さずに狙った帯域だけを処理するなど、空間的なコントロールも自由自在です。

アナログ風の動作カーブ(Opticalモード):

アタック・リリースが時間経過とともに自然に変化する、2段階のカーブ処理に対応。

定番の光学式コンプレッサーのような“柔らかい挙動”を再現可能。

コンプレッサープリセット集:

LA-2Aや1176などのアナログ名機の動作特性を模倣したプリセットが多数内蔵されており、音の傾向を掴む参考にもなる。

Mid/Sideモード対応:

センター成分(Mid)とサイド成分(Side)を分けて圧縮できる。

ステレオの広がりを維持したまま、センターのボーカルだけをしっかり制御するような繊細な処理が可能。

Link / Unlink切り替え:

左右チャンネルの動作をリンクするか個別に動かすかを選べる。

ドラムバスなどで、L/Rのバランスを崩さずに圧縮できる。

アナログコンプ風の動作を再現するモード一覧

Open Compressorには、アナログ機材のような挙動を再現するための動作モードがいくつも搭載されています。

これにより、機材そのものをエミュレーションするというより、「アナログらしさの本質」を自分で再構築できるのが特徴です。

そのため、特定の名機を“再現”するだけでなく、好みに合わせて自分だけのアナログ風サウンドを作り上げることも可能になります。

ここでは、主要なアナログ動作を実現するための設定項目を紹介します。

Opticalモード(アタック&リリース):

アタックは時間に応じて変化し、リリースは2段階構成(前半50%は1秒、後半は徐々に減衰)。

LA-2A系の自然でゆるやかな圧縮を再現。

Feedbackモード(検出方式):

ゲインリダクション後の信号を使って制御。

アナログ回路と同じ“後追い”方式で、耳に馴染む柔らかいレスポンスが得られる。

RMS検出(エネルギー感ベース):

一瞬のピークではなく、平均的な音量をもとに圧縮をかける。

VUメーターの動きのような、音楽的で自然な挙動を実現。

ニー調整(ソフトニー対応):

スレッショルドを超えたときの圧縮のかかり方を滑らかにする設定。

ソフトニーにすれば、アナログ機材のような緩やかな立ち上がりに近づく。

Odd/Even倍音の加算(サチュレーション):

奇数・偶数の倍音を別々に加えることで、トランスや真空管機材のような独特な色付けを再現できる。

Mid/Side、Link/Unlinkのステレオ処理で広がりを演出

Open Compressorは、単なるステレオ信号の圧縮にとどまらず、Mid/Side処理やL/Rのリンク解除といった、より細かいステレオコントロールに対応しています。

これにより、左右のバランスや奥行きを維持しながら、必要な部分だけを的確に圧縮することが可能になります。

ミックスの中で“広がり”や“安定感”を出したいときに、こうしたステレオ処理の自由度は非常に有効です。

空間を壊さず、圧縮だけをコントロールしたい場合に特に力を発揮します。

Mid/Sideモード:

ステレオ信号を「中央(Mid)」と「左右(Side)」に分けて処理できる。

たとえばボーカルだけを圧縮して、ステレオの空間感をそのままに保つことが可能。

Linkモード:

左右チャンネルのレベルをリンクして、同時に圧縮をかける。

全体のバランスを崩さずに処理できるため、マスターやバス処理に向いている。

Unlinkモード:

左右チャンネルを個別に検出・処理。

パンニングされた音や左右に配置された楽器の音量差を自然に補正できる。

用途別の使い分けが可能:

Mid/SideとLink/Unlinkを組み合わせれば、たとえばMid部分だけをリンクさせて安定させ、Sideは自由に動かして空間を演出するような複雑な処理も可能になる。

Open Compressorは誰におすすめ?プロから初心者まで対応可能

Open Compressorは、音楽制作の経験値に関係なく、幅広いユーザーに対応できる柔軟さが魅力です。

音の仕組みを視覚的に理解したい初心者から、ミックスやマスタリングでの細かい調整を求めるプロまで、必要とされる機能がしっかり揃っています。

また、複数の処理モジュールを一つに統合していることで、プラグインを何個も立ち上げる必要がなく、作業効率の面でも非常に優秀です。

特定のジャンルに特化していないため、どんなスタイルにもフィットしやすいのも特徴です。

音楽制作を始めたばかりの初心者:

コンプレッサーの使い方がわからない人でも、視覚的な表示とプリセットで“見ながら覚える”ことができる。

独学でミックスを学んでいる中級者:

仕組みを理解しながら使える設計なので、トライ&エラーを通じて本質的な技術が身につく。

細かい設定で音を仕上げたい上級者やプロ:

アタック、リリース、RMS/Peak、フィードバック切替など、業務用途に耐える設定項目が揃っている。

DAW上のプラグイン数を減らしたい人:

1つでコンプ、リミッター、クリッパー、EQ、サチュレーションまで完結。

処理の重複を減らせる。

ロック・ポップス・EDMなどジャンル別の使い方のコツ

Open Compressorは、特定のジャンルに偏らず、どんな音楽スタイルにも柔軟に対応できるのが特徴です。

ただし、ジャンルごとに求められる音の質感やダイナミクスのニュアンスは異なるため、効果的な使い方も変わってきます。

ここでは、代表的な音楽ジャンル別に、どのような設定や機能を意識して使えばよいかを簡単にまとめました。

ロック(特にドラムやギター):

アタックはやや遅めにしてパンチ感を残しつつ、リリースは速めで勢いを維持。

Peak検出+Feedforwardモードが向いている。

クリッパーでスネアやキックのピークを抑えておくとコンプが自然にかかる。

ポップス(ボーカル中心):

Auto ThresholdとRMS検出の組み合わせで、自然で滑らかな圧縮に。

ミッド中心のMid/Sideモードを使えば、ボーカルだけに圧縮をかけ、伴奏の広がりを保てる。

Opticalモードを使うとナチュラルな聴こえ方に。

EDM(シンセやキック主体):

アタックは極めて短く、リリースも早めに設定してタイトな音に。

サチュレーションで奇数次倍音を強調すれば、シンセが前に出やすくなる。

Limiterは強めに設定して、全体の音圧をしっかり稼ぐのが効果的。

ヒップホップ(低域とリズムが要):

キックやベースの圧縮にはLow Level調整が便利。

下方向に持っていくことでタイトさを保ちつつ、ミッドの抜けを出せる。

クリップ+コンプの連携がビートの芯を作るのに有効。

ミキシングだけじゃない。マスタリングにも活躍

Open Compressorは、ミキシング用途として優秀なだけでなく、マスタリング工程にも十分対応できる多機能性を備えています。

音圧を整えつつ、全体のバランスを微調整したいときに必要なコントロールが一通り揃っているため、シンプルなマスタリングチェーンの中核としても活用できます。

そのうえ、各処理の影響を視覚的に確認できるため、「音を壊さずに整える」作業が非常にしやすくなります。

細かなゲインリダクションのコントロールや、スムーズなトーン調整が求められるマスタリングの現場でも役立つ存在です。

透明感のある圧縮が可能:

Auto ThresholdやRMSモードを活用すれば、音を潰さずに全体をまとめる自然な圧縮ができる。

アナログ風の動作も選択可能。

リミッターで音圧を稼げる:

ピークを丁寧に処理したあとにリミッターで音量を引き上げれば、音割れせずに十分なラウドネスを確保できる。

Mid/Sideで空間を整える:

センター(ボーカルやキック)とサイド(空間系)を分けて処理できるため、迫力と広がりの両立がしやすい。

全体のトーンバランスも調整可能:

Toneノブによる高域・低域のシェルフ調整や、サチュレーションの倍音付加によって、音の“仕上げ”に必要なエッセンスを加えられる。

今後のアップデート予定とV2の新機能一覧

Open Compressorは、すでに高機能なプラグインですが、今後の無料アップグレード「V2」でさらに進化する予定です。

現在でも十分にプロ品質の処理が可能ですが、V2ではより細やかな制御と分析機能が追加され、学びながら使うというコンセプトがさらに強化されます。

公式サイトでは、V2のアップデートはすでに予告されており、現行ユーザーには無償で提供されるとのこと。

購入を検討している方にとっても、将来性のある安心の選択肢と言えます。

周波数依存の圧縮(Detector EQ):

特定の帯域だけに反応するようにコンプレッサーを設定可能。

ボーカルのサ行だけ抑える、ベースの低域だけ潰す、などの用途に活躍。

アタック/リリースの可視化:

時間経過に応じたゲインリダクションの動きをグラフで表示。

設定値と実際の挙動のズレを目で確認できる。

デルタモードの追加:

「処理によって変化した成分だけ」をモニターできる機能。

何がどう変わったのかを直接聴き取れるため、調整の根拠が持てる。

ピーク/RMSの同時比較モード:

一つの圧縮設定に対して、PeakとRMSの両方の挙動を並べて確認できる。

選択に迷うユーザーにとっては強力な判断材料になる。

入力・出力メーターの強化:

視認性が向上し、全体の音量感や処理のかかり具合をより精密に把握できる。

他社製品との比較:FabFilterやWavesとどう違う?

Open Compressorは「視覚化」「構造の開示」「柔軟なモジュール設計」といった点で、従来の有名プラグインとは明確な違いがあります。

多くのコンプレッサープラグインが“完成された音”を提供する一方で、Open Compressorは“プロセスそのものを見せる”ことで、学習と創作を両立できる構造です。

ここでは、特に比較されることの多いFabFilter Pro-C 2やWaves CLA-76、R-Voxなどと比較した場合の違いをまとめました。

FabFilter Pro-C 2との違い:

Pro-C 2も視覚表示は充実しているが、Open Compressorは処理モジュール(Clipper・Limiter・Saturatorなど)まで統合されている。

さらに、ゲインリダクションのカーブや波形をより多面的に分析可能。構造理解という観点ではOpen Compressorが一歩上。

Waves CLA-76との違い:

CLA-76はハードウェアエミュレーションで、即戦力のキャラクターサウンドを提供するタイプ。

対してOpen Compressorは、キャラクターを模倣するのではなく、自分で再構築する柔軟性を持っている。

Waves R-Voxとの違い:

R-Voxは操作が極めて簡単で、素早く結果を出すことに向いている。

一方、Open Compressorは視覚と機能で細かく音を作り込めるため、微調整や理解重視の場面に強い。

総評:

短時間で音を決めたい場合は他社製が便利なこともあるが、「なぜそうなるか」を理解して成長したい方や、一つで多機能なコンプレッサーを探している方にはOpen Compressorが最適。

対応フォーマット・動作環境

Open Compressorは、さまざまな制作環境にスムーズに導入できるように設計されています。

WindowsにもmacOSにも対応しており、主要なプラグイン形式をすべてサポート。

多くのDAWにそのまま導入できるため、導入時の手間がほとんどありません。

また、音作りの出発点として活用できるプリセットも充実しており、初心者はもちろん、時短を重視したい上級者にも便利です。

自分好みにカスタマイズした設定は保存可能なので、テンプレート的に使うこともできます。

対応OSとプラグイン形式:

Windows 10以降、macOS 10.13以降に対応。

VST3、AU、AAXに完全対応しており、Cubase、Logic、Studio One、Pro ToolsなどほとんどのDAWで使用可能。

CPU負荷と動作の安定性:

GPUを活用したビジュアライザー設計により、負荷を分散。

必要ない機能をバイパスすれば、非常に軽快に動作する。

アクティベーション方法:

iLokアカウントを使用。

本体アクティベーションとiLok USBのどちらも選択可能で、ライセンス管理も安心。

プリセットの収録数と内容:

アナログ機材風の設定からモダンなサウンドまで幅広いプリセットを内蔵。

ジャンルや楽器別に分類されており、迷わず選べる。

まとめ:Open Compressorは“理解しながら使える”新世代の万能コンプレッサー|DTMプラグインセール

今回の記事では、Woodstock AudioのOpen Compressorについて、その特徴や使い方、他製品との違いまで詳しく解説してきました。

以下に要点をまとめます。

- 処理内容をリアルタイムに視覚化できるため、初心者でも学びながら操作できる

- コンプレッサーだけでなく、クリッパー・リミッター・サチュレーターも統合された多機能設計

- RMS/Peak、Feedforward/Feedback、Opticalモードなど、細やかな動作選択が可能

- Mid/Side処理やLink/Unlink機能でステレオ感の調整も自在

- プリセットの使いやすさとカスタマイズ性を兼ね備え、初心者からプロまで幅広く対応

- V2アップデートでさらに高精度な視覚化とコントロールが追加予定

- 他社の有名プラグインにはない「構造の見える化」に特化した学習重視型コンプレッサー

このように、音作りのスキルを伸ばしながら使えるのがOpen Compressor最大の魅力です。

もしあなたが「ただ音を変えるだけでなく、なぜそうなるのかを知りたい」と思っているなら、今すぐ体験してみる価値があります。

価格:$122.00

Plugin Boutiqueでの購入手順

特典のもらい方・ポイントの使い方

Plugin Boutiqueで買い物をすると、有料プラグインが1つ無料でもらえます。

無料なので、必ずもらっておきましょう!

※プレゼントされる製品は、月ごとに変わります。

購入するプラグインをカートに入れます。

カートに進んだら「See Gift」をタップし、ほしいプラグインを選びます。

無料で追加されました。

【ポイント利用方法】

Plugin Boutiqueを利用すると貯まる「Virtual Cash(ポイント)」を適用すると、割引されます。