「逆再生」と聞くと、ただ音が後ろ向きになるだけと思われがちですが、MeldaProductionのRewindはまったく違います。

しかも、Lo-Fi感や独自エフェクトも充実。

初心者でも扱いやすく、音作りにこだわる人にも刺さる、かなり“使える”逆再生系プラグインです。

この記事では、Rewindの特徴や使い方、活用法までをわかりやすく解説します。

逆再生を武器にした新しい音作り、はじめてみませんか?

価格:$69.00

Plugin Boutiqueでの購入手順

特典のもらい方・ポイントの使い方

Plugin Boutiqueで買い物をすると、有料プラグインが1つ無料でもらえます。

無料なので、必ずもらっておきましょう!

※プレゼントされる製品は、月ごとに変わります。

購入するプラグインをカートに入れます。

カートに進んだら「See Gift」をタップし、ほしいプラグインを選びます。

無料で追加されました。

【ポイント利用方法】

Plugin Boutiqueを利用すると貯まる「Virtual Cash(ポイント)」を適用すると、割引されます。

Rewindとは何か?その基本と魅力を解説

MeldaProductionの「Rewind」は、単なる逆再生ではなく、サウンドを創造的に再構築できる音源です。

グラニュラー処理で音を細かく分解し、リバーステープループで味付けすることで、既存のサンプルを幻想的なサウンドに変化させます。

そのため、音作りの幅が広く、アンビエントやLo-Fi、サウンドトラック制作などで効果を発揮します。

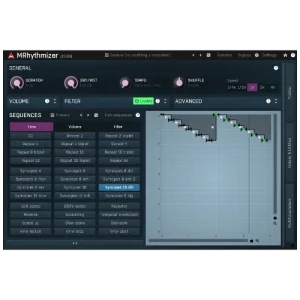

直感的なUIや豊富なプリセットも用意されており、初心者でも安心して使い始めることができます。

グラニュラーエンジン:

サンプル音を細かな粒に分解し、それぞれを逆再生して再構築します。

その結果、幻想的で流れるような音や、粒立ちのある質感を生み出せます。

リバーステープループ:

実際のテープ再生を模した逆回転処理で、独特なうねりや揺れを表現できます。

レトロ感のあるサウンドが欲しいときに最適です。

128種類の内蔵サンプル:

詩的なチャイムからノイズ混じりのテクスチャーまで、幅広い素材を収録しています。

プリセットを選ぶだけでも雰囲気のある音がすぐに作れます。

MSoundFactoryベースで動作:

MSoundFactoryまたはその無料版がインストールされていれば、Rewindを追加で利用可能です。

製品版ユーザーなら追加費用なしで使えます。

Lo-Fiサウンドへの最適化:

ビットクラッシュやアナログ感を加えるLo-Fiモジュールを搭載。

サウンドに意図的な劣化や温かみを加えることができます。

シンプルで直感的なUI:

Rewind専用の簡易コントロール画面があり、初めての人でもすぐに操作できます。

細かな編集をしなくても直感的に音を変化させられるのが魅力です。

Rewindはどんなプラグイン?何ができる?

Rewindは、MeldaProductionが手がける“逆再生”をテーマにしたユニークな音源プラグインです。

ただ音を後ろ向きにするのではなく、粒状に分解したサンプルを逆再生しながら、テープのようなアナログ質感やLo-Fiの粗さを加えることができます。

その結果、他では作れない独特な空気感や、時間の流れがねじれたようなサウンドを表現できます。

使い方次第で、幻想的なパッドから崩れたノイズ系まで幅広く対応できます。

逆再生の表現力:

ただの逆再生ではなく、グラニュラー処理とテープ効果を組み合わせています。

そのため、音の流れが滑らかで、音楽的に使いやすい逆再生になります。

Lo-Fi加工のしやすさ:

ビットクラッシュやアナログの揺らぎなどを簡単に加えることができます。

このようにして温かみや不安定さを演出でき、Lo-Fi系のトラックと相性抜群です。

幅広いサウンドの幅:

プリセットを選ぶだけで、美しいチャイム、浮遊感のあるパッド、ホラー調の効果音まで作れます。

ジャンルを問わず、楽曲や映像作品に深みを加えられます。

リアルタイム性と即戦力:

操作はすべてリアルタイムで反映され、直感的に音作りができます。

その結果、インスピレーションが湧いた瞬間に即座に形にできます。

サウンドデザイン向きの構成:

エフェクト順序を自由に変えられるOrder機能や、パラメータを一括変更するランダマイザーも搭載。

音作りの幅を広げたい方にも適した構成です。

MSoundFactoryが必要?無料で使える条件とは

Rewindは、単体で動作するプラグインではありません。

MeldaProductionのプラグイン統合環境「MSoundFactory」内で動作する仕組みになっており、これが導入にあたっての注意点です。

ただし、特定の条件を満たせば追加料金なしで利用できるため、まずは自分の環境とライセンス状況を確認することが大切です。

少しややこしく感じるかもしれませんが、実際には以下のような構成で整理できます。

MSoundFactoryを基盤に動作:

RewindはMSoundFactoryの内部音源として作られており、ホストとなるMSoundFactoryがないと動きません。

そのため、MSoundFactoryがインストールされていることが前提条件です。

製品版ユーザーは無料で使える:

MSoundFactoryまたはMSoundFactoryLE(有料バージョン)をすでに持っている場合は、Rewindを無料でダウンロードして使えます。

MPluginManager経由で追加インストール可能です。

無料版(MSoundFactory Player)でも利用可能:

Rewindは「MSoundFactory Player」でも使用できます。

このPlayerは無料で提供されており、Rewind単体を有償で購入することで、動作させることができます。

注意すべき点:

Player版では音源を追加購入する必要があります。

Rewindが無料で使えるのは、あくまでMSoundFactory本体をすでに所有しているユーザーのみです。

MeldaProduction「Rewind」の価格

価格:$69.00

Plugin Boutiqueでの購入手順

特典のもらい方・ポイントの使い方

Plugin Boutiqueで買い物をすると、有料プラグインが1つ無料でもらえます。

無料なので、必ずもらっておきましょう!

※プレゼントされる製品は、月ごとに変わります。

購入するプラグインをカートに入れます。

カートに進んだら「See Gift」をタップし、ほしいプラグインを選びます。

無料で追加されました。

【ポイント利用方法】

Plugin Boutiqueを利用すると貯まる「Virtual Cash(ポイント)」を適用すると、割引されます。

Rewindの特徴:グラニュラー×逆再生で生まれる新しい音

Rewindが他の音源プラグインと一線を画す最大の理由は、「グラニュラー処理」と「逆再生テープループ」を組み合わせている点です。

この2つの技術により、単なる逆再生では得られない滑らかで立体的な音作りが可能になります。

どんなサンプルでも、まったく別の表情を持った音へと変化し、楽曲に新たなインスピレーションをもたらしてくれます。

音を“戻す”という発想から、むしろ前へと進む創造的な可能性が生まれています。

グラニュラー処理の役割:

音を非常に小さな粒(グレイン)に分解し、それらをランダムまたは順番に再構成します。

その結果、音の流れが滑らかになり、通常の逆再生よりも自然で音楽的な仕上がりになります。

リバーステープループの効果:

昔のテープ機材を模したような“逆再生感”を再現できます。

再生速度の変更や劣化表現により、懐かしさや不安定な揺らぎを演出できます。

テクスチャー変化の幅広さ:

ノイズ感のあるサウンドから、美しく広がるアンビエント系まで変幻自在です。

サンプル1つから何通りもの音を作れるのが魅力です。

音作りの奥深さと遊び心:

グレインサイズや密度、再生位置などを細かく調整できます。

そのため、1つの音源を使い込むだけで、独自の世界観が構築できます。

グラニュラーエンジンとは?Rewindでの活用方法

グラニュラーエンジンとは、サンプル音を“粒(グレイン)”単位に細かく分解し、それを任意の順序やスピードで再構成する音響技術です。

Rewindでは、この技術を逆再生と組み合わせることで、音の再構築に高い自由度を持たせています。

もとの素材が何であれ、全く異なる質感に変化させることができ、特にアンビエント、Lo-Fi、映画音楽などのサウンドデザインにおいて強力な武器になります。

グレインのサイズ調整:

粒の大きさを変えることで、音の滑らかさやザラつき感をコントロールできます。

短くすればノイズ的に、長くすればメロディ的に変化します。

再生位置の指定:

サンプルのどの部分からグレインを読み込むかを設定できます。

そのため、音の「前後」を自由に扱い、狙ったニュアンスを出すことができます。

密度の調整:

同時に再生するグレインの数を増減できます。

密度が高いほど重厚に、低いほどスカスカな質感になります。

カオスやディチューンの追加:

グレインごとの位置やピッチをランダム化することで、偶発的で不規則な音作りが可能です。

このようにして人工的すぎない有機的な音が生まれます。

Lo-Fiやアナログ感との相性:

グレインにアナログ的なゆらぎや劣化を加えることで、味のあるテクスチャーを演出できます。

その結果、シンプルな素材でも深みのあるサウンドに変わります。

リバーステープループで何が変わるのか

Rewindのリバーステープループ機能は、昔のカセットテープやリール機材の“逆回転”をシミュレーションしたもので、単なる逆再生とは異なる独特の質感を生み出します。

音を巻き戻すような動きと、アナログ特有の揺らぎ・劣化表現が加わることで、サウンドがどこか懐かしく、不安定で、深みのある印象へと変化します。

逆再生に「温度感」や「感情」を持たせたいとき、この機能が強力に作用します。

Rewindノブの基本操作:

音の逆再生量をコントロールするメインのつまみです。

微調整するだけで、ゆるやかな逆再生から極端な逆転効果まで調整できます。

再生スピードの変更(Half/Double):

オクターブ下や上の再生に切り替えることで、テンポや雰囲気を大きく変えることができます。

低速にすれば重く不気味に、高速にすれば緊張感のあるサウンドになります。

AgeとWashの効果:

テープの経年劣化やにじみ具合を表現できます。

そのおかげで、音が揺れたり、わずかに崩れたような印象を与えることができます。

Regen(リジェネレーション)で音を循環:

逆再生された音をループさせ、変化を重ねながら循環させる効果です。

このようにして、時間がねじれたような幻想的なループを作ることができます。

Fadeによる自然な切り替え:

逆再生の開始や終了を滑らかにフェードイン・アウトできます。

そのため、不自然なブツ切り感がなく、楽曲に自然に溶け込みます。

Rewindの機能と使い方を丁寧に解説

Rewindは、直感的な操作と多彩な音作りを両立した音源です。

シンプルなUIの中に、サウンドを細かくコントロールできる機能が多数詰め込まれています。

特に注目すべきは、逆再生を軸にした「Intro」画面と、より詳細な設定が可能な「詳細画面」の2層構成。

初心者は最低限の操作で音作りを楽しめ、経験者は細部にまでこだわったサウンドデザインが可能です。

そのため、幅広いユーザーにとって扱いやすく、実用性の高い設計となっています。

Intro画面の3つの基本操作:

Rewindノブ、Digitalノブ、Analogノブの3つだけで基本的な音作りが完結します。

サウンドの大まかな質感を直感的に変化させられるため、作業効率が高まります。

サウンドソースの選択:

128種類のサンプルをプリセット画面からワンクリックで選択できます。

その結果、気になる音を試しながら、すぐに好みのサウンドにたどり着けます。

ランダマイザー機能:

パラメータを一括でランダムに変化させる「サイコロ」ボタンが便利です。

思いもよらない音が生まれるので、アイデア出しやインスピレーションに役立ちます。

詳細設定での音作り:

フィルター、エンベロープ、テープループ、エフェクトなど細かな調整が可能です。

そのおかげで、既存のプリセットをベースにして個性的な音に仕上げることができます。

操作性の工夫:

重要なパラメータはすべて視覚的にわかりやすく表示されており、マウス操作だけで設定が完結します。

複雑なルーティングも不要なため、DAW初心者にも優しい構成です。

各パラメータの意味と効果を理解しよう

Rewindには、サウンドを細かく調整するための多彩なパラメータが用意されています。

一見すると専門的で難しそうに見えますが、それぞれの役割を理解すれば、狙った音作りが格段にやりやすくなります。

ここでは主に「グラニュラー」「Lo-Fi」「フィルター&エンベロープ」「テープループ」の4つのカテゴリに分けて、重要なパラメータの役割を解説します。

Position:

サンプルのどこからグレインを読み込むかを指定します。

この位置をずらすことで、音の印象を大きく変えることができます。

Size:

グレインの長さを調整するパラメータです。

短くするとノイズ的に、長くするとメロディアスなサウンドになります。

Density:

同時に鳴るグレインの数を制御します。

密度が高いほど厚みが出て、低いとスカスカした抜け感のある音になります。

Chaos:

グレインの再生位置にランダム性を加えることで、予測不能な動きを生み出します。

そのため、ループ感の少ない自然なサウンドを作るのに向いています。

Detune:

グレインごとにわずかにピッチをずらすことで、厚みや揺らぎを加えることができます。

特にアンビエント系のサウンドに効果的です。

Digital(Lo-Fiセクション):

ビットクラッシュ的なデジタル劣化を加えるノブです。

音をあえて粗くすることで、Lo-Fiらしい荒れた質感を作れます。

Analog(Lo-Fiセクション):

アナログテープ風の揺らぎや飽和感を加えます。

その結果、音に温かみや不安定さが加わり、レトロな雰囲気になります。

Filter Type / Frequency / Resonance:

ローパス、バンドパス、ハイパスなどのフィルターとその詳細設定です。

音の輪郭を整えたり、不要な帯域をカットしたりするのに使います。

AMP ENV / FILTER ENV:

それぞれ音量とフィルターに対してADSR(アタック・ディケイ・サステイン・リリース)を設定できます。

これにより、音の立ち上がりや余韻を細かくコントロールできます。

Rewind(テープループ):

逆再生の強さや速さを調整します。

微調整することで、自然な逆再生から大胆な効果まで表現可能です。

Half / Double:

テープの再生スピードをオクターブ単位で変更できます。

テンポの変化や音の雰囲気を大きく変えるときに便利です。

サウンドに表情を加えるLo-Fiモジュールの使い方

Rewindに搭載されているLo-Fiモジュールは、デジタルな劣化とアナログ的な揺らぎを加えることで、音に「質感」や「個性」を与えるためのパートです。

特にLo-Fiヒップホップやレトロ系の楽曲では、この手の処理が曲の雰囲気を決定づける要素になります。

Rewindではたった2つのノブと1つのスイッチでこれを直感的に調整できるようになっており、音作り初心者でも扱いやすいのが特徴です。

Digital:

サウンドにデジタルノイズやザラつき感を加えるノブです。

ビット数を落としたような粗さが出るため、レトロゲーム風やLo-Fi感のある音になります。

Analog:

アナログテープのような温かさや揺らぎを加える効果があります。

わずかにピッチが揺れることで、人間味のある不安定さを演出できます。

Pre/Post切り替えスイッチ:

Lo-Fi効果をフィルターの前にかけるか後にかけるかを選択できます。

前にかけるとフィルターで整えやすく、後にかけると劣化感がそのまま出せます。

組み合わせて使うコツ:

Digitalを強めに、Analogを弱めにすれば硬質で荒れた印象に。

逆にAnalogを強めると、暖かく懐かしいサウンドになります。

使いすぎに注意:

Lo-Fi効果は強くかけすぎると音が聴きづらくなることがあります。

適度な加減を探ることで、楽曲にちょうど良い「味付け」ができます。

フィルターとエンベロープの設定で音を作り込む

RewindはLo-Fiや逆再生の印象が強いプラグインですが、フィルターとエンベロープの機能も非常に充実しています。

これらを活用することで、音の輪郭を整えたり、時間的な変化を加えたりと、より音楽的なコントロールが可能になります。

特にADSR(アタック・ディケイ・サステイン・リリース)の設定は、演奏のニュアンスや表情に大きく影響するため、理解しておくと表現力が格段に上がります。

Filter Type:

ローパス、ハイパス、バンドパス、ノッチなど複数のフィルタータイプが選べます。

そのため、不要な帯域を削って音をスッキリさせるなどの処理が簡単に行えます。

Frequency(カットオフ):

フィルターのかかり始める周波数を調整します。

これにより、音をこもらせたり、明るくしたりと雰囲気を自在に変えられます。

Resonance:

フィルター周辺の周波数を強調して、ピーク感を加える設定です。

サウンドにクセや鋭さを出したいときに効果的です。

AMP ENV(アンプ・エンベロープ):

音全体のボリュームの時間的変化をコントロールします。

たとえばアタックを短くすればパーカッシブに、長くすれば滑らかな立ち上がりになります。

FILTER ENV(フィルター・エンベロープ):

フィルターの変化に対して、時間的な動きを加えるためのエンベロープです。

音の明暗を時間に合わせて変化させることで、動きのあるサウンドが作れます。

エンベロープとフィルターの組み合わせ:

FILTER ENVで開閉を付けたフィルターに、AMP ENVで音量の立ち上がりを調整することで、より表情豊かな音に仕上がります。

このように、両者を連携させることで音に生命感が生まれます。

Rewindの音作りを広げるエフェクト群と順序設定

Rewindは、ただ逆再生やLo-Fiサウンドを生み出すだけでなく、その後の「音の仕上げ」にも強みがあります。

特に注目すべきなのが5つのエフェクトと、それらを自由に並び替えられるOrder(オーダー)パネルの存在です。

これにより、単なるプリセット頼りではなく、自分のイメージに合わせて音を作り上げることができます。

音の最終的な質感をコントロールしたい人にとっては、非常に重要なセクションです。

5種類の内蔵エフェクト:

コーラス、ロータリースピーカー、フランジャー、ディレイ、リバーブが搭載されています。

それぞれが明確なキャラクターを持っており、用途に応じて柔軟に使い分けることができます。

エフェクトの順序を自由に変更:

Orderパネルでは、エフェクトの並び順をドラッグ&ドロップで自由に入れ替え可能です。

そのため、例えば「リバーブ→ディレイ」とするか「ディレイ→リバーブ」にするかで、音の印象を大きく変えられます。

FilterとLo-Fiとの相性:

エフェクトの前後にLo-Fiモジュールやフィルターを配置することで、さらに音色を作り込めます。

このようにエフェクト同士の“つながり”が自由に設計できるのは、Rewindの大きな魅力です。

マスターセクションで最終調整:

3バンドEQ、コンプレッサー、サチュレーター、ステレオ幅の調整機能も備えています。

そのおかげで、Rewind単体でミックスの土台まで仕上げることが可能です。

創造性を引き出す構造:

音の出口まで完全に自分でコントロールできることで、ただのプリセット操作では得られないオリジナルな音を作れます。

その結果、サウンドデザインの幅が広がり、楽曲全体の表現力も向上します。

5種類のエフェクトモジュールとその特徴

Rewindに搭載されている5種類のエフェクトは、それぞれが個性的で、単なる“おまけ機能”にとどまりません。

音作りの要として使えるだけでなく、逆再生やLo-Fiサウンドとの相性も非常に良いため、どのエフェクトをどの順番で使うかによって、楽曲全体の雰囲気がガラッと変わります。

ここでは、それぞれの特徴を具体的に紹介します。

Chorus(コーラス):

音に厚みと揺れを加えるモジュールです。

ピッチにわずかなズレを加えることで、音が広がったような立体感を演出できます。

Rotary(ロータリースピーカー):

スピーカーが回転しているような効果をシミュレートします。

オルガン風の揺らぎや、動きのあるモジュレーションが得られます。

Flanger(フランジャー):

短いディレイとフィードバックで金属的なうねりを加えるエフェクトです。

サウンドに個性やクセを加えたいときに便利です。

Delay(ディレイ):

反響音を加えることで、奥行きとリズム感を演出できます。

テンポ同期にも対応しており、楽曲との一体感が出しやすくなっています。

Reverb(リバーブ):

空間の広がりや残響を加える基本的な空間系エフェクトです。

逆再生サウンドに深みやドラマ性を与える役割を果たします。

エフェクト順序を変えると何が起こる?Order機能を解説

Rewindの大きな特徴の一つが、搭載されたエフェクトを自由な順番で並び替えられる「Order」機能です。

これは一般的なプラグインではあまり見かけない柔軟な仕組みで、サウンドの最終的な仕上がりを大きく左右します。

とくに空間系エフェクトやモジュレーション系を組み合わせる際には、順序によって音の存在感や広がり方が変化します。

自分好みの“エフェクトレシピ”を作れるのが、Rewindの楽しさでもあります。

ドラッグ&ドロップ操作に対応:

Orderパネル内で、エフェクトアイコンをドラッグするだけで順序を変更できます。

そのため、直感的な操作で音作りに集中できます。

前に置くか、後に置くかで音が変わる:

たとえば「リバーブ→ディレイ」と「ディレイ→リバーブ」では、残響の性質が大きく変わります。

順序の違いを比較するだけでも、音作りの勉強になります。

複雑な音響表現が可能に:

コーラス→フランジャー→ロータリーなど、複数の揺らぎ系エフェクトを組み合わせることで、動きのある音像を作り出せます。

このようにして、よりリッチで奥行きのあるサウンドが生まれます。

マスター処理との兼ね合いも重要:

サチュレーションやEQなど、最終段階の処理とエフェクトの位置関係を調整することで、音のまとまりが良くなります。

順番を変えるだけで“ミックスされたような音”に仕上げることも可能です。

エフェクトチェーンの保存も可能:

気に入った順序や設定はプリセットとして保存できるので、次回以降の作業もスムーズです。

サウンドの再現性が高く、作業効率がアップします。

Rewindの音作り実例:どんなジャンル・楽曲に合う?

Rewindは、その独特な質感や逆再生の効果を活かして、幅広いジャンルの音楽制作に対応できます。

とくに「質感のある音」や「空気感・ムード」を大切にする場面で強みを発揮します。

ここでは、実際にどんなジャンルや用途で活用されているかを具体的に紹介します。

使用するプリセットやパラメータ設定を少し変えるだけで、まったく異なる雰囲気を作れるのがRewindの魅力です。

Lo-Fiヒップホップ:

ざらついたビットクラッシュとアナログな揺らぎが、チルでレトロな雰囲気にぴったりです。

リズムの裏で鳴らす「空気の層」として機能し、曲の奥行きを自然に演出します。

映画・ゲームのサウンドトラック(特にホラー・サスペンス):

逆再生や音の崩れた質感を使えば、不安や緊張感を演出する効果音が簡単に作れます。

ランダマイズ機能で偶発的な音を生成し、予測不能な不気味さを加えることも可能です。

アンビエント/エレクトロニカ:

滑らかに流れる逆再生のパッドや、粒立ちのあるテクスチャーは、長尺のサウンドスケープに最適です。

時間感覚をねじ曲げるような音の流れが、聴く人を引き込む効果を生みます。

シネマティック・ポップやR&Bの隠し味:

曲のブレイクやイントロ、アウトロにRewindを重ねることで、雰囲気のある“つなぎ”を作れます。

普通の楽器音だけでは出せない、ユニークな演出が可能です。

エクスペリメンタルなサウンドデザイン:

ジャンルに縛られず、自分だけの音を追求したい人にも最適です。

サンプル一つから全く異なる音に再構築できるため、創造性が広がります。

ノスタルジックなLo-Fiヒップホップに

RewindはLo-Fiヒップホップとの相性が非常に良く、温かくてどこか切ないサウンドを手軽に作り出せます。

逆再生による“引き戻されるような動き”と、わざと劣化させたLo-Fi処理を組み合わせることで、デジタルなツールでありながら、アナログ的な懐かしさを演出できるのが特徴です。

単なるパッド音や効果音にとどまらず、曲全体の雰囲気作りに貢献します。

逆再生パッドで雰囲気作り:

Rewindノブでゆるやかに逆再生をかけたパッドは、耳に残る独特な空気感を演出します。

ビートの裏で流すだけで、トラック全体が一気にチルな雰囲気に包まれます。

ビットクラッシュで質感を足す:

Digitalノブを少しだけ上げると、あえて粗さを加えたサウンドになります。

この質感がノスタルジックで、90年代のサンプラー音源のような印象を与えます。

アナログ揺らぎで“人間らしさ”を加える:

Analogノブを加えると、テープ効果のようなわずかなピッチ揺れが加わります。

そのため、整いすぎたデジタル音が自然体に聞こえるようになります。

ディレイやリバーブとの相性が抜群:

エフェクトチェーンで空間系を後段に配置すると、Rewindの逆再生音がより立体的に広がります。

音の“奥行き”を出したいときに効果的です。

ランダマイザーで偶然を楽しむ:

パラメータをランダムに変化させることで、偶発的なテクスチャーが生まれます。

その結果、毎回少しずつ違うLo-Fiサウンドを楽しめます。

サスペンス映画やホラーゲームのBGMに

Rewindの持つ不穏さや違和感のあるサウンドは、サスペンス映画やホラーゲームのBGMにぴったりです。

とくに逆再生や音の劣化表現によって、「何かがおかしい」と感じさせる音作りがしやすく、視覚的な演出と組み合わせることで強い印象を残せます。

背景音や効果音としても、意図的に耳に引っかかるような音を作れるのが大きな強みです。

逆再生による時間のねじれ感:

Rewindノブを使うことで、音の流れが逆行しているような感覚を生み出せます。

その結果、時間が止まったり巻き戻されたような、不安定な世界観を演出できます。

AgeとWashで劣化とにじみを加える:

テープの経年劣化を模したパラメータで、音をぼやけさせたり汚すことができます。

視覚的には静かなシーンでも、音だけで緊張感を高める効果があります。

Regenで奇妙なループ効果:

逆再生された音がループしながら変化し続けることで、終わりのない恐怖感を作れます。

特に長尺のシーンや静かな間に入れると、観る側をじわじわと不安にさせます。

不協和音的な効果音も作れる:

グレインのピッチや再生位置をランダムに設定すれば、意図的に不安定な音が作れます。

ジャンルを問わず、心理的な違和感を引き起こすサウンドとして活用できます。

ワンショット効果音としての活用:

ノイズ的なサウンドや崩れたメロディをエクスポートして、SEとして使うことも可能です。

このように、BGMだけでなくサウンドエフェクト用途としても優れています。

美しいアンビエント・パッド系サウンドに

Rewindは、滑らかで広がりのあるパッドや、幻想的なテクスチャーを作るのにも最適です。

逆再生とグラニュラー処理の組み合わせによって、ただのサンプル素材からでも空間に溶け込むようなアンビエント・サウンドを生み出すことができます。

長く伸びる音、予測できないゆらぎ、そして静かで詩的な響きは、瞑想的な音楽やサウンドスケープ制作にぴったりです。

ロンググレインによる滑らかな質感:

Sizeパラメータを長めに設定すると、グレインのつながりが自然になり、なめらかな持続音になります。

そのため、静かな環境音や深い背景パッドとして非常に効果的です。

広がりを演出するChorusとReverb:

コーラスとリバーブを組み合わせることで、音に奥行きと空間の広がりが加わります。

耳に張り付かず、心地よく後ろに引いていくような感覚が得られます。

アナログ揺らぎで自然な変化を追加:

Analogノブでわずかなピッチ変動を加えると、音に生きているような自然な動きが出ます。

このような不完全さが、静かなパッドに表情を与えてくれます。

時間軸を超えるような逆再生感:

Rewindノブで逆再生効果をかけると、音が進んでいるのか戻っているのか曖昧になります。

この結果、聴き手の時間感覚を揺さぶるような、深い没入感を演出できます。

テンポに縛られないサウンド作り:

テンポ同期に頼らず、自由な変化を加えられるのがRewindの強みです。

アンビエントのような構造にとらわれないジャンルにぴったりです。

Rewindを最大限に活かすための使い方Tips

Rewindはプリセットを使うだけでも魅力的な音が出せますが、いくつかの使い方のコツを押さえておくと、より意図に沿ったサウンドや、他の人とは違うオリジナリティある音作りが可能になります。

ここでは、操作に慣れてきた人に向けて、Rewindをさらに深く楽しむための実践的なTipsを紹介します。

どれも複雑なテクニックではなく、少しの工夫でサウンドに大きな違いを生み出せます。

目的に合わせてグレイン設定を見直す:

DensityやSizeを適切に調整するだけで、印象がガラッと変わります。

メロディ系は滑らかに、ノイズ系は短く密度高めがおすすめです。

Rewindノブは常に“少し動かす”意識で:

全開にするよりも、中程度に設定して微妙な逆再生感を狙う方が自然です。

そのため、楽曲に馴染みやすく、使いやすい効果が得られます。

Orderパネルで思い切って順序を入れ替える:

普段使わない順番にするだけで、音の表情が大きく変化します。

定番パターンに飽きたら、意図的に“逆の順番”を試すのも効果的です。

ランダマイザーは“出発点”として使う:

一発で完璧な音が出るわけではありませんが、予期しない設定が刺激になります。

良い偶然に出会ったら、そこから少しずつ調整して仕上げていくと面白い結果になります。

MSoundFactoryの他音源と併用する:

同社のDreamMachinesやMeldwayGrandと組み合わせると、Rewindでは補いにくい音域を補完できます。

そのおかげで、より完成度の高いサウンドデザインが実現します。

ランダマイザーの使いこなしで予測不能な音を得る

Rewindには、1クリックで全パラメータをランダムに設定してくれる「ランダマイザー」機能が搭載されています。

これは音作りに行き詰まったときや、新しいインスピレーションを得たいときに非常に便利なツールです。

もちろん全てをそのまま使う必要はありませんが、「偶然の面白さ」から思いもよらないサウンドが生まれることが多く、アイデアの出発点としても優秀です。

サイコロアイコンがランダマイザースイッチ:

画面右下にあるサイコロの形をしたアイコンをクリックするだけで発動します。

そのたびにすべてのパラメータが自動で組み合わされ、毎回異なる音が生成されます。

プリセット選びの前に使ってみる:

既成のプリセットに頼らず、自分だけの“偶然の音”を探したいときに効果的です。

たとえば、最初にサウンドソースを選び、そのあとでランダマイズすれば、素材に合った変化が得られます。

気に入った設定はすぐ保存:

ランダム生成された音が良ければ、その場でプリセットとして保存しておきましょう。

その結果、再現性のあるオリジナルプリセットを自分のライブラリに追加できます。

過激すぎる設定は微調整で修正:

一部のパラメータが極端な値になることもありますが、必要な部分だけ戻せば十分に使えます。

細かな調整を加えることで、“偶然の音”が“使える音”に進化します。

繰り返し試すことがコツ:

何度もクリックしていると、意外と「これ、今の曲に合うかも」という音に出会えます。

インスピレーションが枯れたときの頼れる相棒になります。

自作プリセットの保存と活用方法

Rewindで作り込んだサウンドは、プリセットとして保存することで、次回以降すぐに呼び出せるようになります。

音作りを効率化するだけでなく、制作途中のアイデアをストックしておく手段としても非常に有効です。

Rewindではこの保存作業もシンプルに行えるため、少しでも「いい音ができた」と思ったら、迷わずプリセット化しておくのがおすすめです。

保存は右上のプリセットメニューから:

画面上部にあるプリセットのプルダウンメニューを開き、「Save preset」を選択します。

そのまま名前を入力すれば、自分だけのオリジナルプリセットとして保存されます。

カテゴリごとに整理すると便利:

Lo-Fi系、パッド系、ノイズ系など、用途や雰囲気ごとにフォルダを分けて保存すると、後から探しやすくなります。

そのため、大規模なプロジェクトでも素早く目的の音にたどり着けます。

プリセットにタグを付けることも可能:

MeldaProductionのプラグイン共通の機能として、プリセットにキーワードや説明文を追加できます。

このようにして、後から見返したときに音の特徴がすぐ分かります。

別のプロジェクトでも再利用しやすい:

プリセットは他のDAWセッションでも使えるため、汎用性が高いです。

一度作っておけば、楽曲の世界観を横断的に共有できます。

SNSや他ユーザーとの交換も可能:

Rewindのプリセットファイルは軽量で共有しやすく、ユーザー同士で交換する文化もあります。

その結果、他人のプリセットから刺激を受けることもあるでしょう。

他の逆再生プラグインとの比較とRewindの優位性

逆再生を扱えるプラグインは他にもありますが、Rewindはその中でも特に“音楽的に使いやすく、柔軟性が高い”点で際立っています。

単なるテープの逆再生を模倣するのではなく、サンプル素材をグラニュラー的に再構成し、さらに豊富なエフェクトと操作性を持ち合わせているため、「逆再生を武器にできる音源」として明確なポジションを築いています。

ここでは他製品との違いを交えながら、Rewindならではの強みを見ていきましょう。

他の逆再生系は機能が限定的:

多くの逆再生プラグインは、オーディオを単純に後ろ向きに再生する機能にとどまります。

そのため、自由な加工や質感の調整には別のプラグインを組み合わせる必要があります。

Rewindは“逆再生×グラニュラー”という構成:

粒状化と再構築によって、音の時間構造を自在に操作できます。

結果として、リズム、メロディ、空間のすべてをコントロールする逆再生が可能です。

直感的なUIで操作しやすい:

他の製品では複数ウィンドウや煩雑なパラメータが多い中、Rewindは必要な情報が1画面にまとまっています。

そのため、初心者でもすぐに音作りが始められます。

サウンドの質感をその場で仕上げられる:

内蔵エフェクトとLo-Fiモジュールにより、音をRewind内だけで完結させられます。

外部エフェクトを使わずに“完成された音”を出せるのは大きな強みです。

柔軟なエフェクト順序という独自機能:

Orderパネルでのエフェクト並び替えは他製品にはない構造です。

このように、演出意図に合わせて音の出口を作れる設計は非常にクリエイティブです。

無料・有料含む他社製品との違い

逆再生系のプラグインは無料・有料問わずいくつか存在しますが、その多くは機能が限定的で、音作りの柔軟性や即戦力という点で物足りなさがあります。

一方、Rewindはグラニュラー合成、逆再生テープ、Lo-Fi加工、エフェクトチェーンと、複数のサウンド処理を1つのパッケージにまとめており、圧倒的な機能密度を誇ります。

ここでは、代表的な他社製品とRewindの違いを比較してみましょう。

| プラグイン名 | 主な特徴 | Rewindとの違い |

|---|---|---|

| iZotope Vinyl(無料) | Lo-Fi効果に特化。回転ノイズや針飛びなどを再現。 | 逆再生機能はなし。音源として使うには制限が多い。 |

| Effectrix(有料) | パターンベースの逆再生やタイムストレッチが可能。 | シーケンス向きで、リアルタイムな音源操作には不向き。 |

| Granite(有料) | グラニュラー合成に特化。エフェクトも豊富。 | 音作りは強力だが、UIが複雑で学習コストが高い。 |

| Turnado(有料) | 直感的なエフェクト操作が可能でライブ用途にも対応。 | 逆再生は補助的。サンプル再生型の音源ではない。 |

| Rewind(Melda) | 逆再生×グラニュラー×Lo-Fi×エフェクト順序編集が可能。 | 一つのプラグインでサウンド生成から加工まで完結する。 |

Rewindの強みを再確認:

- 他製品では別々のソフトで行う処理を1つで完結

- UIが整理されており操作が直感的

- 無料で使える条件がある(MSoundFactory所有者)

- 音源としての質も高く、即戦力になるプリセットを多数搭載

このように、単に「逆再生できる」だけでなく、楽曲制作にすぐ使える“音源”として成立している点が、Rewindの大きな違いです。

Rewindが逆再生系で選ばれる理由

逆再生に対応したツールは他にもありますが、Rewindが特に評価され、選ばれているのには明確な理由があります。

それは、「逆再生を特殊効果として終わらせず、“音楽表現の一部”として成立させている」ことです。

単に“音を後ろ向きにする”のではなく、演出・構築・デザインまで一貫してサポートしてくれる柔軟性と即戦力が、他とは違うRewindの価値を作っています。

音源として成立している:

128の内蔵サウンドに加えて、グラニュラーとエフェクトで音そのものを再構築できます。

そのため、サンプル素材に頼らなくても完結した音作りが可能です。

サウンドデザインと演出を両立できる:

Lo-Fi加工やテープの劣化、エフェクトチェーンを駆使することで、質感・空間・動きのある音を一つの流れとして構築できます。

これは他の逆再生系プラグインではなかなか実現できません。

リアルタイム性とランダマイズの共存:

操作のたびに即座に音が変化し、ランダマイズ機能で偶然性も加えられます。

その結果、ライブ的な即興操作と、じっくり作り込む制作スタイルの両方に対応できます。

学習コストの低さと柔軟な操作性:

初見でも扱えるシンプルな画面構成と、深掘りできる詳細設定のバランスが優れています。

初心者にも、音にこだわる上級者にもフィットします。

MSoundFactoryとの連携によるコストパフォーマンス:

既にMSoundFactoryを持っていれば無料で使えるという点も大きなメリットです。

高機能でありながら導入ハードルが低いため、試しやすさも選ばれる理由の一つです。

Rewindは誰におすすめ?初心者から上級者まで

Rewindは、音作りにこだわる上級者はもちろん、DTMを始めたばかりの初心者にも十分おすすめできるプラグインです。

機能は豊富でプロユースにも耐えうる一方、操作画面は整理されており、最低限のノブ操作だけでも十分に使える仕様になっています。

そのため、今まで逆再生に縁がなかった人にも、「音の発想が広がるきっかけ」として活用しやすいのが魅力です。

DTM初心者:

プリセットを選び、3つのメインノブを操作するだけで音の雰囲気を大きく変化させられます。

複雑なルーティングや外部エフェクトなしで、曲に深みを加えたい人にぴったりです。

中級者(音作りに慣れてきた人):

グラニュラーの調整やフィルターの設定、ランダマイズ機能を活用することで、自分だけの音を構築できます。

素材の音色を崩したり、意図的に“作り込む”楽しさが味わえます。

上級者・サウンドデザイナー:

テープループの演出、エフェクト順序のカスタマイズ、複雑なフィルター設定など、高度な構築にも対応しています。

その結果、特定ジャンルに縛られない創造的な音作りが可能になります。

Lo-Fiやアンビエント、シネマティック系を作る人:

Rewindの質感や逆再生処理は、これらのジャンルと非常に相性が良く、即戦力になります。

空間演出や印象的なサウンドスケープを作りたい人には特におすすめです。

逆再生が初めての人:

Rewindを通して「逆再生ってこんなに音楽的なんだ」と感じられるはずです。

遊び感覚で触れながら、自然とサウンドデザインの知識も身につきます。

DTM初心者でも扱える?注意点は?

Rewindは、DTM初心者にとっても扱いやすい設計がされています。

音作りに慣れていない段階でも、プリセットと基本的なノブ操作だけで魅力的なサウンドを得ることができます。

ただし、MSoundFactoryとの関係や初期設定については少し注意が必要です。

ここでは、初心者でも安心して使い始められるように、押さえておきたいポイントをまとめました。

最低限使う操作は3つだけ:

Intro画面にあるRewind、Digital、Analogの3つのノブを動かすだけで、音の逆再生感・Lo-Fi感・揺らぎを簡単にコントロールできます。

そのため、音作りの知識がなくても直感的に操作できます。

まずはプリセットから試す:

128種類のサウンドプリセットが用意されており、選ぶだけで雰囲気のある音が出ます。

音をゼロから作らなくても、“音楽的に使える”状態から始められます。

MSoundFactoryとの関係を理解する:

Rewind単体では動作せず、MSoundFactory(またはPlayer版)が必要になります。

初めての人は、Melda公式サイトから「MSoundFactory Player」を先にダウンロードしましょう。

無料で使える条件を確認する:

有償のMSoundFactoryやMSoundFactoryLEを所有している場合、Rewindは無料で使えます。

Player版を使う場合は、Rewind本体を別途購入する必要があるため注意してください。

過剰に設定をいじらなくても十分効果が出る:

あれこれ動かしたくなる気持ちはありますが、Rewindは少し動かすだけでも大きく音が変わります。

まずは少しずつ調整して、「どこを動かすとどうなるか」を試していくのがおすすめです。

中上級者が活用する上での応用テクニック

Rewindは、基本操作だけでも魅力的なサウンドが得られますが、機能を深く掘り下げることで、より高度な音作りや演出が可能になります。

とくに中級〜上級のユーザーであれば、パラメータの連携やエフェクトの順序調整、ランダム性の活用といった要素を組み合わせて、独自のサウンドデザインに挑戦できるでしょう。

ここでは、Rewindをさらにクリエイティブに活用するための具体的なテクニックをご紹介します。

モジュレーション的に逆再生を使う:

Rewindノブをオートメーションでゆっくり動かすことで、音が前に進んだり戻ったりするような効果を演出できます。

その結果、ループベースのトラックにも動きや展開を加えることができます。

FILTER ENVを“リズム表現”に使う:

フィルターのエンベロープをテンポに合わせて設定することで、刻むような音の開閉が可能です。

パッド系サウンドにリズム的な要素を加えたいときに有効です。

ノイズ成分だけを切り出してSE化する:

グラニュラー設定でSizeを極端に短くし、Densityを高くすれば、ノイジーなSEとして活用できます。

そのままオーディオに書き出して、他のトラックで効果音的に使用するのもおすすめです。

エフェクト順序で“空間”を構築する:

たとえば、Delay→Reverbの順にすれば“リズム感のある残響”、Reverb→Delayなら“広がりの中での繰り返し”といった印象に変化します。

このように、エフェクトの順番で“聴く空間”を意図的に演出できます。

外部プラグインとの併用も視野に入れる:

Rewindで作った音を外部のコンボリューションリバーブやマルチバンドコンプに通すことで、より完成度の高いサウンドになります。

音作りの起点としてRewindを使い、最終仕上げはDAW全体で行うスタイルがおすすめです。

Rewindの導入方法とライセンスの注意点

Rewindは非常に高機能なプラグインですが、導入にあたってはいくつかの前提条件と注意点があります。

特に、単体では動作しないという点と、MSoundFactoryの有無で費用が異なるという点は事前に把握しておきたい重要ポイントです。

スムーズに利用を開始するために、以下の導入ステップとライセンスに関する情報を確認しておきましょう。

RewindはMSoundFactory上で動作する:

Rewind単体では使用できず、ホストとなる「MSoundFactory」または「MSoundFactory Player」が必要です。

MeldaProductionの製品群の中でも特殊な構成になっているため、MSoundFactory未導入の方はまずそちらの準備から始めます。

有償版ユーザーはRewindが無料で使える:

MSoundFactory(有償)やMSoundFactoryLEを所有している場合、Rewindは追加料金なしで利用可能です。

MPluginManagerを起動し、Rewindをインストールするだけで使い始められます。

無料で使いたい場合はPlayer版+Rewindを購入:

MSoundFactory Player(無料)と組み合わせる場合、Rewind本体を別途購入する必要があります。

現在はセール中のことも多く、価格が大幅に下がっていることもあるので、公式サイトをチェックしましょう。

1つのライセンスで複数環境にインストール可能:

Meldaの製品は個人使用に限り、1ライセンスで複数のPCにインストール可能です。

そのため、スタジオ用とモバイル用で分けて使うような運用も可能です。

アクティベーションやアップデートはMPluginManagerから:

製品のダウンロード・認証・アップデート管理は、すべてMPluginManagerを通じて行います。

この一元管理ツールがあることで、他のMelda製品との連携もスムーズになります。

動作環境と利用条件

RewindはMSoundFactoryまたはMSoundFactoryLEの所有者には無料で提供されます。

それ以外の方も、Rewindを個別に購入すれば無料版のMSoundFactory Playerと組み合わせて使用可能です。

対応OS・動作条件:

【Windows】

- 対応OS:Windows 8 / 10 / 11(64bit)

- 対応フォーマット:VST / VST3 / AAX(64bit対応ホスト)

- CPU:IntelまたはAMD(SSE2対応)

【macOS】

- 対応OS:macOS 10.14以降(64bit)

- 対応フォーマット:VST / VST3 / AU / AAX

- CPU:Intel / AMD / Apple M1以降(SSE2サポート)

- Apple Silicon(Mシリーズ)ネイティブ対応済み

まとめ:MeldaProduction「Rewind」逆再生こそが新しい前進!グラニュラーエンジンとリバーステープループが協働し、128種類のサンプルを美しく詩的なチャイム、ノスタルジックなパッド、サスペンス向けの不気味なテクスチャーに変換するリバースサウンド|DTMプラグインセール

今回の記事では、MeldaProductionの「Rewind」について、その魅力と使い方を徹底的に解説しました。

以下に要点を整理します。

- 逆再生×グラニュラー×Lo-Fiという独自の構成で、既存サンプルを全く新しい音に変換できる

- グラニュラー処理、テープループ効果、Lo-Fi加工など、複数の質感を一つに統合

- 初心者でも扱いやすいUIと、上級者にも対応できる高度な調整機能

- Lo-Fiヒップホップ、アンビエント、映画音楽など、幅広いジャンルに対応

- ランダマイザーやOrder機能による高い創造性と実用性

- MSoundFactoryユーザーなら無料、それ以外でも手頃な価格で導入可能

Rewindは単なる逆再生プラグインではなく、「音の逆転を通して創造力を引き出すツール」です。

プリセットで手軽に楽しむもよし、パラメータを深く掘って音作りに没頭するもよし。

今の制作に“もう一色”加えたいと思ったとき、Rewindは確かな刺激をくれるはずです。

価格:$69.00

Plugin Boutiqueでの購入手順

特典のもらい方・ポイントの使い方

Plugin Boutiqueで買い物をすると、有料プラグインが1つ無料でもらえます。

無料なので、必ずもらっておきましょう!

※プレゼントされる製品は、月ごとに変わります。

購入するプラグインをカートに入れます。

カートに進んだら「See Gift」をタップし、ほしいプラグインを選びます。

無料で追加されました。

【ポイント利用方法】

Plugin Boutiqueを利用すると貯まる「Virtual Cash(ポイント)」を適用すると、割引されます。