グラニュラーやルーパー系のプラグインは「操作が難しそう」と感じていませんか?

そんな方におすすめしたいのが、Leseの「Slice」です。

偶然から生まれる“面白い音”との出会いも、このプラグインならではです。

この記事では、Sliceの基本から応用まで、初めて使う人にもわかりやすく解説します。

価格:$35.00

Plugin Boutiqueでの購入手順

特典のもらい方・ポイントの使い方

Plugin Boutiqueで買い物をすると、有料プラグインが1つ無料でもらえます。

無料なので、必ずもらっておきましょう!

※プレゼントされる製品は、月ごとに変わります。

購入するプラグインをカートに入れます。

カートに進んだら「See Gift」をタップし、ほしいプラグインを選びます。

無料で追加されました。

【ポイント利用方法】

Plugin Boutiqueを利用すると貯まる「Virtual Cash(ポイント)」を適用すると、割引されます。

Sliceとは?グラニュラー・ルーパーとしての基本機能を解説

音をループ再生したり、細かくスライスして再構成するグラニュラー処理。

その中でもSliceは、偶発性とコントロール性を両立した珍しいタイプのプラグインです。

複数のルーパーを同時に操作できる設計により、1つの素材から多彩なバリエーションを瞬時に生み出すことができます。

そのため、日常的なサウンドに変化をつけたいときや、予測不能な音の展開を作りたいときに非常に重宝します。

最大9つのルーパーを同時に動作:

1つのオーディオ素材に対して複数のループポイントを設定でき、各ルーパーは独立して動作します。

音の断片が重なり合い、豊かなテクスチャが生まれます。

リアルタイムのフリーズ&リサイズ:

再生中のオーディオを一時停止させ、その場で好きな長さに切り取って再加工できます。

演奏中に偶然生まれた音をそのまま素材として活用できます。

トランジェント検出機能:

アタック音を自動で検出し、ループポイントを音の立ち上がりに合わせて配置できます。

これにより、より音楽的でリズミカルなスライスが可能になります。

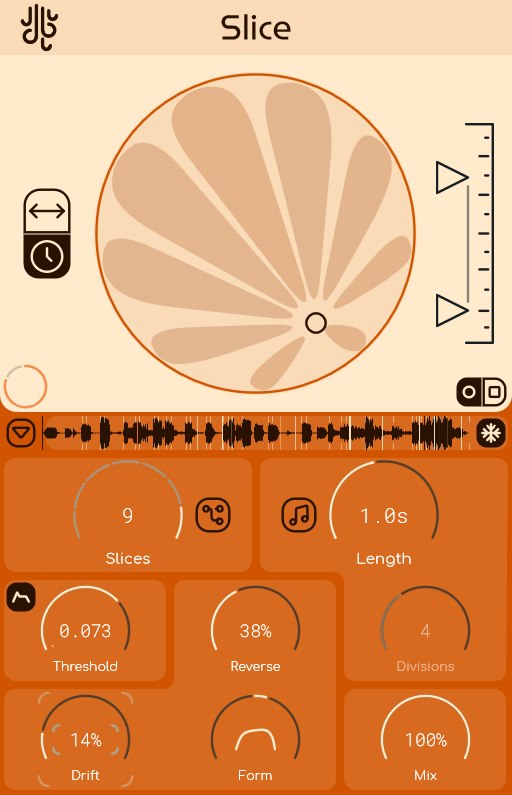

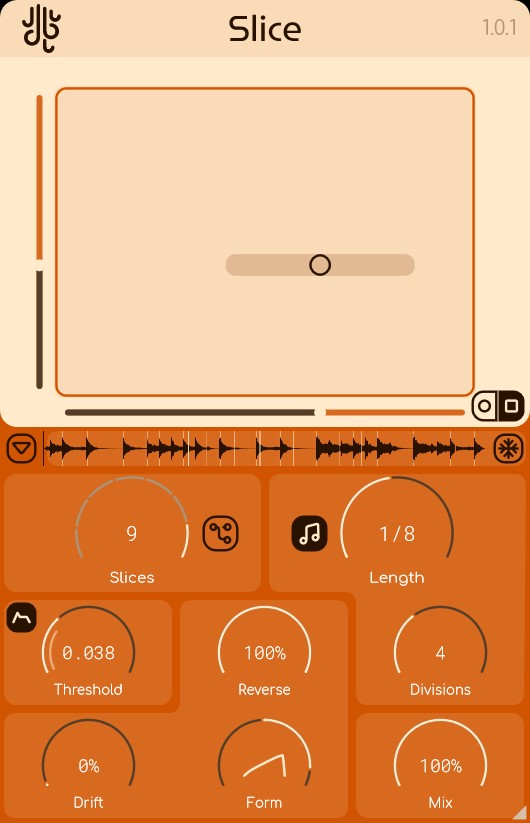

XYパッドによる直感操作:

ルーパーの位置や広がりをマウスでなぞるだけで調整可能です。

視覚的にもわかりやすく、操作に迷いがありません。

マルチバンド処理:

音を複数の帯域に分け、それぞれに異なるルーパー処理を適用できます。

高音・中音・低音を別々に動かすことで、空間的にも複雑な音が得られます。

Sliceは何ができる?他のルーパーとの違いを知る

ルーパー系プラグインの多くは、音の一部分を繰り返すシンプルな構造で構成されています。

しかしSliceは、ただのルーパーではありません。複数のルーパーを同時に、しかも独立して制御できる点が最大の特徴です。

このように、動きのある複雑なサウンドを手軽に作り出せる点で、他のルーパーとは明確な差があります。

複数ルーパーを個別に動かせる:

各ルーパーが独立した再生位置や長さ、挙動を持ち、それぞれに異なるタイミングで動作します。

結果として、1つの音源から多層的なループが生まれます。

「偶然性」を音作りに取り入れられる:

XYパッドやPetalコントロールによって、操作の度に異なる動きが生まれます。

狙っていなかった音の変化が創作のヒントになります。

グラニュラーとループの中間的な使い方ができる:

従来のルーパーが持つリズム感と、グラニュラーの微細な音加工の両方を兼ね備えています。

そのため、リズムとテクスチャを同時に組み立てられます。

細かい操作をせずに複雑な結果が得られる:

従来のルーパーでは必要だった細かいエンベロープ設定やフェード調整を、Sliceでは自動的に処理します。

これにより、短時間でも高い完成度のサウンドが作れます。

演奏中に音を変え続けられる:

リアルタイムで音をフリーズ・リサイズ・再配置することができるため、ライブパフォーマンスにも向いています。

操作と結果の反応が速く、プレイ感も直感的です。

グラニュラー・ルーパーとは?初心者にもわかる仕組み解説

グラニュラー・ルーパーは、音を細かく分解し、その小さな断片(グレイン)を繰り返し再生することで、新しい音の質感や動きを生み出すエフェクト手法です。

一般的なルーパーが“まとまった長さの音”をループするのに対し、グラニュラー処理は“瞬間的な断片”を自由な順序や速度で再構成できます。

このことから、単純な繰り返しでは得られない予測不能なサウンドや空間的な広がりを加えることができます。

音をミクロ単位で分解・再構築できる:

再生する波形を数ミリ秒レベルで刻み、それぞれを独立して扱うことができます。

こうして生まれた断片は、音のスピードやタイミング、位置などを自由に操作可能です。

再生順やピッチを変えることで音が変化する:

分解されたグレインは順番を入れ替えたり、ピッチをシフトしたりできます。

これにより、原音とはまったく異なる音の流れを生み出すことができます。

エフェクトではなく“音そのものを作る”ツール:

空間系やディストーションのような追加効果ではなく、素材自体を変形させるため、使い方次第で楽器のようにも機能します。

偶然性と手動コントロールの両方を活かせる:

一定のランダム性を持たせることで、毎回異なる結果が得られます。

そうすることで、マンネリ化したサウンドに新鮮な動きを加えることができます。

アンビエントからエレクトロニカまで幅広く活用:

音に時間的・空間的な変化を与える特性があるため、環境音楽や実験音楽、トラックメイクなど幅広い分野で使用されています。

Lese「Slice」の価格

価格:$35.00

Plugin Boutiqueでの購入手順

特典のもらい方・ポイントの使い方

Plugin Boutiqueで買い物をすると、有料プラグインが1つ無料でもらえます。

無料なので、必ずもらっておきましょう!

※プレゼントされる製品は、月ごとに変わります。

購入するプラグインをカートに入れます。

カートに進んだら「See Gift」をタップし、ほしいプラグインを選びます。

無料で追加されました。

【ポイント利用方法】

Plugin Boutiqueを利用すると貯まる「Virtual Cash(ポイント)」を適用すると、割引されます。

Sliceの主要機能を詳しく解説|音作りに使える要素とは

Sliceは、単に音をスライスするだけでなく、音を“動かす・広げる・操る”ための機能が豊富に備わっています。

こうして複数の機能を組み合わせることで、直感的かつ複雑なサウンドデザインが可能になります。

操作は視覚的にもわかりやすく、DAW初心者でも手を動かしながら覚えていける設計です。

フリーズ機能:

オーディオ再生中の音をそのまま止めて素材化する機能です。

偶然出てきた音を即座にループ化でき、即興的な音作りに最適です。

リサイズ機能:

フリーズした音の長さを自由に調整できます。

短くすればグリッチ感、長くすればドローンのような雰囲気に変化させられます。

トランジェントスナッピング:

音の立ち上がり(アタック)を自動で検出し、ルーパーがその位置に合わせて動きます。

これにより、音の“ノリ”や“リズム感”が自然になります。

XYパッドコントロール:

ルーパーの位置や広がりをマウス操作で簡単に動かせます。

感覚的に音の変化を楽しみたい人にとって非常に使いやすい機能です。

Petalコントロール:

より詳細な操作を行いたい人向けのコントロールモードです。

各ルーパーの動きを細かく調整でき、構造的な音の設計が可能です。

マルチバンド処理:

音を帯域ごとに分割し、それぞれに異なるルーパー処理を適用できます。

例えば低域は安定したループ、中高域はランダムな動きを与えるといった使い分けが可能です。

オーディオバッファのフリーズ&リサイズとは

Sliceの中心的な機能の一つが「オーディオバッファのフリーズとリサイズ」です。

これは、再生中の音をその場で一時停止し、好きな範囲だけを切り取って繰り返す仕組みです。

録音された音やサンプルに対して、まるで“時間を止める”ような操作ができるため、偶然性と創造性を両立した音作りが可能になります。

このおかげで、瞬間的に生まれた魅力的な音をそのままループ素材として活用することができます。

フリーズ操作で音を即座に止めて保持:

リアルタイムで再生されている音をその瞬間の状態で固定します。

感覚的には“その音を写真のように静止させる”イメージに近いです。

ループ長を自由に変更可能:

フリーズ後に再生されるバッファの長さは自在に調整できます。

短くすればスタッカートなノイズやグリッチ、長くすれば滑らかで空間的な音になります。

DAW再生中にも使える柔軟な機能:

ホストとの同期を必要とせず、あくまで内部バッファに依存して動作します。

そのため、MIDIレスポンスやリアルタイム演奏にも向いています。

音作りの“偶然の発見”をそのまま残せる:

「今出たこの音、いいな」と思った瞬間にフリーズすれば、創作のヒントやループ素材としてすぐに活かせます。

音の断片を逃しません。

トランジェント・スナッピングの効果と使い方

トランジェント・スナッピングは、Sliceが自動で音の立ち上がり(トランジェント)を検出し、ループポイントをそこに合わせて配置する機能です。

通常、手動で設定する必要がある繊細な編集作業を自動化してくれるため、リズム感やグルーヴを損なわずに音をスライスできます。

このように、手間をかけずに“音楽的な区切り”を意識したループが作れるのは、制作時間の短縮にもつながります。

アタック音に合わせて自動的にループを配置:

キックやスネアなどの明確なアタックに合わせてスライスされるため、違和感のないリズミカルなサウンドを保てます。

感度を調整して繊細さをコントロール可能:

トランジェント検出の感度はパラメータで自由に設定できます。

強くすれば細かい音まで拾い、弱くすれば大きな構造だけを捉えることができます。

“音のノリ”を活かしたループ作成ができる:

音楽的なタイミングに従ってループが作られるため、後からエディットしなくても自然にハマるスライスが完成します。

グルーヴ感のある加工が簡単にできる:

リズム素材のタイミングが保持されるため、フレーズの雰囲気を壊さずに変化だけを加えることができます。

複数ルーパーとの併用で複雑な展開も可能:

各ルーパーがそれぞれ異なるトランジェントにスナップすれば、同じ素材でも多層的で動きのあるリズムが作れます。

マルチバンド処理の仕組みと音への影響

Sliceには、音を帯域ごとに分割して個別にルーパー処理を適用できる「マルチバンド機能」が搭載されています。

これは、音全体を一括で加工するのではなく、低音・中音・高音に分けて異なる動きを与えられる機能です。

この結果として、音の奥行きや広がりが自然と生まれ、より立体的なサウンドデザインが可能になります。

帯域をフィルターバンクで自動分割:

Sliceでは、Splitモードを使うことで音を3つ以上の帯域に分けて処理できます。

それぞれの帯域は内部でルーパーに割り当てられます。

帯域ごとにルーパーの動作が独立:

低域ではゆっくり動くループ、高域では細かく動くループといった使い分けができ、音の中に異なる動きが共存します。

空間的な広がりと密度を演出できる:

音の帯域ごとに異なる動きを持たせることで、パンニングやエフェクトなしでも“ステレオ感”や“奥行き”を感じさせる効果が得られます。

グラニュラーとの相性が非常に良い:

マルチバンド処理とグラニュラー処理は組み合わせると、粒の動きと帯域の動きが重なって非常に表情豊かな音になります。

音の整理と強調を同時に行える:

たとえば低域は落ち着かせてベース感を出し、中高域に動きをつけて煌びやかさを演出するなど、音の“役割”を分けた構成がしやすくなります。

Sliceの使い方・操作方法|XYパッドとPetalコントロールの違い

Sliceは、複雑な処理を行う一方で、操作性にも優れています。特にルーパーの挙動をコントロールする方法として「XYパッド」と「Petalコントロール」の2種類が用意されており、使い方や目的に応じて選べる設計になっています。

このことから、直感的に音を動かしたい人も、細かく音を設計したい人も、それぞれに適した操作方法で音作りが楽しめます。

XYパッド:

ルーパーの再生位置と広がりを、2次元のマトリクスで視覚的に操作できます。

マウスを動かすだけで音がリアルタイムに変化するため、演奏感覚で音をコントロールできます。

Petalコントロール:

花びらのように配置された各ルーパーのパラメーターを個別に設定できる方式です。

より精密な動作制御や細かなタイミング調整が可能で、複雑な音の構築に向いています。

操作モードの切り替えが即座に可能:

XYとPetalはインターフェース上で簡単に切り替えられるため、実験しながら自分に合ったコントロール方法を見つけることができます。

初心者はXYパッド、上級者はPetalが向いている:

感覚的に操作したい場合はXYパッドがおすすめです。

逆に、細かい音の変化を自分で設計したい場合にはPetalが適しています。

それぞれに個性があり、音作りの幅を広げられる:

どちらの操作方法にも強みがあり、場面や目的に応じて使い分けることで、単一の操作では得られない音の多様性を引き出せます。

直感的に使えるXYパッドの魅力

XYパッドは、Sliceを初めて使う方にもおすすめのコントロール方法です。

画面上のパッドをマウスでなぞるだけで、ルーパーの再生位置やスプレッド(広がり)を同時に調整できるため、直感的でスピーディな音作りが可能です。

このように、パラメーターの数値入力に頼らずに耳と感覚で調整できるため、偶発的なサウンドも簡単に発見できます。

マウス操作でルーパーの位置と幅を同時にコントロール:

再生中のオーディオに合わせてマウスを動かすだけで、ループの動きがリアルタイムに変化します。

視覚的な動きと音の変化が直結しています。

感覚的に“気持ちいい位置”を探れる:

XYパッド上を自由に動かすだけで、思いがけない音の変化に出会えることがあります。

これをきっかけに、新しいフレーズやアイデアが浮かぶこともあります。

音作りのスピードが大幅に上がる:

各ルーパーの細かいパラメーター設定を省略できるため、短時間でも音のバリエーションを量産できます。

特に作業スピードを求める現場では重宝します。

音の変化をリアルタイムで確認できる:

パッド上で動かした瞬間に音が反応するため、操作と結果にタイムラグがありません。

ライブパフォーマンスや即興制作にも適しています。

制限のない自由な音のコントロールが可能:

XY軸で表現できる範囲が広いため、ルーパーの挙動を自分のスタイルに合わせて自在に調整できます。

音の固定観念にとらわれずに操作できます。

Petalコントロールとは?複数ルーパーの個別制御

Petalコントロールは、Sliceに搭載されたもう一つの操作方式で、各ルーパーの挙動を細かく調整したい方に向いています。

視覚的には“花びら”のようなUIで表現されており、それぞれのPetal(花びら)が1つのルーパーを表しています。

この結果として、複数ルーパーを使った複雑な動きや、構造的なサウンドデザインが実現できます。

各ルーパーを独立してコントロールできる:

Petal上では、それぞれのルーパーに個別のパラメーター(位置・長さ・動き方など)を設定できます。

これにより、同じ音源から全く異なる動きを生み出せます。

視覚的に把握しやすいUI設計:

円形のインターフェース上に複数のPetalが並ぶことで、全体の構成やルーパー同士の関係が一目でわかります。

音のバランスや構造も把握しやすくなります。

時間軸に対する緻密な調整が可能:

XYパッドと違い、各Petalでは再生開始位置やタイミング、グレインサイズなどの詳細設定が可能です。

サウンドの精度を追求する場面で効果を発揮します。

構成的なループ展開が作れる:

意図的に各ルーパーに役割を分担させることで、リズム・ハーモニー・装飾音といった要素を同時に展開できます。

このように、アンサンブル的な音作りも可能です。

XY操作と併用して応用もできる:

XYパッドで大まかに作ったループに対し、細かい調整をPetalで行うという使い方も可能です。

両者を組み合わせることで、直感と設計のバランスを取ることができます。

実践的な使い方|音作りに役立つ応用テクニック

Sliceは、搭載された多機能を活かして、さまざまな応用的サウンドメイクが可能です。

ただ音をループさせるだけでなく、意図的な加工と偶発的な変化の両方を組み合わせることで、印象的で奥行きのあるサウンドが生まれます。

このように、実践的な使い方を知ることで、日々の音楽制作がさらに自由で楽しくなるはずです。

グリッチやビート加工にフリーズ機能を使う:

リズム素材の一部をリアルタイムでフリーズし、ループ長を短く設定することで、細かい断片的なノイズやスタッカート感のあるグリッチを作り出せます。

トランジェント検出でリズムを活かした再構築:

打ち込み済みのビート素材にトランジェントスナッピングを適用すれば、自然なノリを活かしつつも変化をつけた再構成が可能です。ビートの崩し方に“説得力”が生まれます。

マルチバンド処理で音の階層を作る:

低域には安定したループを割り当てつつ、中高域には動きのあるグラニュラー処理を施すことで、音の前後感や空間的な広がりが強調されます。

XYパッドでライブ的な変化を加える:

トラックの展開に合わせてXYパッドを動かすだけで、音の質感をリアルタイムに変化させられます。

演奏感覚での音作りに最適です。

Petalで構造的な音の流れを設計する:

各ルーパーの動きを細かく設定して、意図したタイミングや音域での展開を設計すれば、構築的で完成度の高いループ素材が完成します。

フリーズ機能でリズムをグリッチ風に加工する

Sliceのフリーズ機能は、音の一瞬を切り取り、そのままループ素材として固定できるというユニークな仕組みです。

この機能を使えば、既存のリズム素材をグリッチ的に崩したり、機械的な質感を持つビートに変化させることができます。

このおかげで、ただのドラムループが前衛的で複雑なパターンに生まれ変わります。

短くフリーズして細かい断片を生成:

リズム素材を再生中にフリーズをかけ、ループ長を極端に短く設定すると、ノイズ的な断片やスタッカート感のある音が得られます。

繰り返しの速度を調整して変化をつける:

フリーズされたループに対して再生速度を調整すれば、ピッチやテンポが変わり、リズムの崩し方に多様性が生まれます。

複数のルーパーで異なるフリーズを重ねる:

ルーパーごとに異なる位置・長さでフリーズを設定すれば、同じ素材をベースにしながら、重層的で複雑なグリッチパターンが作れます。

エフェクトをかけずに変化を出せる:

ディレイやリバーブを使わなくても、素材そのものに“動き”が生まれるため、ミックス全体がクリアなまま個性を加えられます。

パフォーマンス中にリアルタイム操作が可能:

マウスやMIDIでフリーズをオンにするだけで効果が発動するため、ライブセットや即興パフォーマンスでも即座に音を変えられます。

トランジェント検出でキレのあるループを作る

Sliceのトランジェント検出機能は、打楽器系の素材やパーカッシブな音に対して非常に効果的です。

自動的に音の立ち上がりを見つけてループポイントを配置するため、ループが不自然にならず、音楽的な“キレ”が保たれます。

このように、リズム素材を使う際にトランジェントスナッピングを活用すれば、ミスのないルーピングが簡単に実現できます。

ビートのアタックを正確に捉える:

キックやスネアなどの明確なアタック部分に自動的にスナップするため、リズムがブレません。

手動での細かい調整も不要です。

自然なフレーズ感を維持できる:

音楽的なタイミングを尊重した配置になるため、素材本来のグルーヴを壊さずに変化を加えられます。

感度調整で検出範囲を自由に設定できる:

トランジェントの感度を上げれば細かい音まで反応し、下げれば大まかな構成を捉えるようになります。

素材や用途に応じて柔軟に使えます。

リズムループの分解と再構築が簡単に行える:

既存のループを“切って並べる”感覚で再構成できるため、まったく新しいフレーズを短時間で作り出すことができます。

複数ルーパーとの併用で立体的な展開が可能:

それぞれ異なるトランジェントに合わせたルーパーを配置することで、複数のビートが同時に絡み合うような構造的なループが作れます。

マルチバンド+XY操作で広がりのある音像に

Sliceの「マルチバンド処理」と「XYパッド操作」は、それぞれ単体でも優れた機能ですが、組み合わせることでさらに立体的で奥行きのある音像を生み出せます。

帯域ごとに異なる動きを与えながら、直感的なXY操作で変化を加えることで、空間的な広がりと動きのあるサウンドが完成します。

このように、音の“どこを動かすか”と“どのように動かすか”を同時に設計できるのが、この組み合わせの魅力です。

帯域ごとに個別の動きを設定できる:

低域・中域・高域で別々のルーパーが動くように設定すれば、音に複数のレイヤーが生まれ、リッチな音像になります。

XYパッドで全体の印象をコントロール:

各ルーパーの挙動をXYパッドで一括操作することで、帯域ごとのバランスや動きを視覚的に調整できます。

音の奥行きと広がりを作りやすい:

低域は安定させて土台を作り、中高域で細かく動きを加えると、音に遠近感が出て、自然な広がりを感じられます。

操作に慣れていない人でも扱いやすい:

XYパッドが視覚的な操作を可能にするため、複雑な帯域処理も直感的に行えます。

数値入力に頼る必要はありません。

サウンドスケープやアンビエントにも有効:

環境音や長尺のパッド音に対して、帯域ごとに緩やかな変化を加えることで、静かでも変化に富んだ背景音が作れます。

他のLeseプラグインとの違い|GlowやFrahmとの比較

Lese社はSlice以外にも、グラニュラーやルーパー的な特性を持ったプラグインをリリースしています。

特に「Glow」と「Frahm」は、Sliceと似たコンセプトを持ちながらも、音の処理方法や操作性に明確な違いがあります。

このことから、目的や制作スタイルに合わせてどのプラグインを選ぶべきかを理解しておくことは非常に重要です。

Glow:

グラニュラーサンプラーとしての側面が強く、視覚的にも粒子感のある処理が特徴です。

Sliceに比べて動きはシンプルで、XYパッドでの操作が中心になります。

Frahm:

複数のパラメーターが連動して動作する独自設計で、予測不能な変化を楽しむことに向いています。

Sliceよりも「演奏感」より「変化」に重きを置いた設計です。

Slice:

Glowよりも複雑な動きが可能で、Frahmよりもコントロール性に優れています。

ルーパーの数も多く、トランジェントスナッピングやマルチバンドといった追加機能も搭載されています。

目的別の選び方が大切:

短時間で感覚的なサウンドを作りたいならGlow、偶発的で動きのあるサウンドを探したいならFrahm、構造的かつ実用的なサウンドを組み立てたいならSliceが向いています。

併用して使うことで表現の幅が広がる:

1つに絞る必要はなく、各プラグインの特性を理解したうえで組み合わせれば、さらに豊かなサウンドメイクが可能です。

Glowとの比較|グラニュラー機能の違い

SliceとGlowはどちらもLese製のグラニュラー系プラグインですが、その目的や動作設計には大きな違いがあります。

特に、Glowは「グラニュラーサンプラー」としての性格が強く、よりミニマルかつ感覚的な操作性を重視した設計です。

このように、グラニュラー処理をどのように活かしたいかによって、選ぶべきプラグインが変わってきます。

Glowは単一の音源に集中した粒状処理が得意:

1つのサンプルに対して滑らかで繊細なグラニュラー処理を施すことに長けており、ドローンやサウンドスケープの制作に向いています。

操作はXYパッドを中心に構成されている:

マウスで動かすだけの直感操作がメインで、複雑な設定やルーティングはありません。

素早く音を動かしたい人に適しています。

Sliceは複数ルーパーによる構造的な処理が得意:

Glowが1音を“なぞる”のに対し、Sliceは同時に複数のルーパーが異なる動作をしながら音を再構築します。

音の重なりや奥行きがより豊かです。

Glowは偶然性より“質感”重視:

Glowでは粒の密度やフェード、ピッチなどを丁寧に整えることで、滑らかな音像を保つことができます。

質感にこだわりたい人におすすめです。

Sliceは制御と遊びのバランスに優れる:

直感的に動かせる部分と細かく制御できる部分が共存しており、制作の流れや用途に合わせて柔軟に使い分けることができます。

Frahmとの比較|ルーパーの動き方の違い

Frahmは、Leseが開発した「意図しない音の発見」に特化したルーパー型プラグインです。

Sliceと同じく複数の音処理が可能ですが、その挙動には明確な違いがあります。

特にFrahmは“コントロール”より“反応”を楽しむ設計になっており、音の変化がどこか“生きているような”予測不能さを持っています。

このように、音の自由さとランダム性を求めるか、ある程度の設計を加えるかによって、選ぶプラグインは変わってきます。

Frahmは内部で複数の変数が連動して動く設計:

ユーザーが1つの操作をしても、複数の音響要素が同時に変化します。

そのため、思いがけない音が生まれやすく、偶然性に富んだ制作が可能です。

パラメーターの“揺れ”を楽しむ構造:

パラメーターは常に少しずつ変化しており、安定しない“揺らぎ”のある音を出力します。

静的なループとは違い、時間とともに音が変化します。

Sliceは複数ルーパーを手動・視覚的に制御できる:

PetalコントロールやXYパッドにより、どのルーパーをどう動かすかを視覚的に把握しながら調整できます。

意図通りに音を設計したいときに最適です。

Frahmは“コントロールを手放す”楽しさがある:

ある程度の方向性だけを与えて、あとは音の変化に身を委ねるスタイルです。

制作中に刺激を受けたい人に向いています。

Sliceはライブ操作やDAW統合にも向いている:

設定の再現性やMIDI操作のしやすさから、制作だけでなくパフォーマンスにも対応できます。

Frahmはライブ的な操作にはあまり向いていません。

自分に合ったプラグインの選び方とは

Glow・Frahm・Sliceはいずれもグラニュラーやルーパーの特性を持ちながら、それぞれに異なる方向性があります。

そのため、「どれが優れているか」ではなく、「自分の制作スタイルにどれが合うか」を基準に選ぶのが理想的です。

このように、各プラグインの特性を理解しておくと、使い分けや組み合わせによってサウンドメイクの幅が大きく広がります。

アイデアを素早く音にしたい人にはGlow:

シンプルな操作で即座に音の変化を確認できるGlowは、ひらめきから形にするスピードを重視する人に向いています。

特にアンビエントやサウンドスケープに最適です。

偶発的な音の変化からインスピレーションを得たい人にはFrahm:

設定通りに動かないことを“面白い”と感じる方に向いています。

音の変化を受け入れ、そこから発想を広げたいタイプにおすすめです。

音を細かく設計しながら操作したい人にはSlice:

複雑な構造や音の重なりを手元でコントロールしたい場合は、Sliceが最も柔軟です。

演出意図を持ったサウンドメイクにも対応できます。

操作性を重視するならGlowかSlice:

XYパッド中心のGlowや、視覚的に扱いやすいSliceは、細かい数値入力に頼らずに操作したい人にとって快適です。

作品性を高めたいなら3つを組み合わせて使うのもあり:

それぞれの特性を活かして音作りに役割を持たせれば、より立体的で奥行きのある作品に仕上がります。

MIDIコントローラーでの操作は可能?

Sliceは、マウスやトラックパッドだけでなく、MIDIコントローラーを使った操作にも対応しています。

パラメーターの割り当ては手動で行う必要がありますが、自由度が高く、自分好みの操作環境を作ることができます。

このように、MIDIを活用すればリアルタイム性が増し、より“演奏的”な使い方ができるようになります。

主要なパラメーターにMIDI CCを割り当て可能:

XYパッドの動き、ルーパーの再生位置、グレインの広がりなど、ほぼすべての操作項目がMIDIコントロールに対応しています。

使用するMIDIデバイスは自由:

ノブやフェーダー、パッドを持つMIDIコントローラーがあれば、任意のパラメーターを割り当てて操作可能です。

汎用MIDI機器で十分に機能します。

DAW経由でのMIDIマッピングにも対応:

Ableton LiveやLogic ProなどのDAWを使えば、Slice内のパラメーターを外部MIDIにマッピングして保存できます。

制作環境に合わせた柔軟な操作が可能です。

ライブパフォーマンスにも最適:

XYパッド操作やフリーズの発動をボタンやスライダーに割り当てることで、手元の機材を使った即時操作ができます。

ループの変化をリアルタイムで演出することが可能です。

注意点としては初期状態ではマッピングが設定されていない:

あらかじめ設定されたMIDIテンプレートは用意されていないため、必要な操作は自分で割り当てて保存する必要があります。

ユーザーレビュー

Sliceを実際に使ってみると、第一に感じるのは「偶然性の面白さ」と「操作の自由度の高さ」です。

最初はどう動かすべきか迷うかもしれませんが、触れているうちに“狙わない音”がどんどん出てくることに驚かされます。

このように、プリセットを使うだけでは得られない自分だけのサウンドを作れるのが、Sliceの最大の魅力です。

サンプル素材を加工した感想:

ベースループをそのまま読み込んでフリーズ→トランジェント→マルチバンド処理と操作していくと、原音とはまったく違うパルス状のドローンが生まれました。

意図的に作ろうとしても出せなかったような音です。

ライブ感のあるサウンド作りに最適:

XYパッドに手を添えて動かすだけで、どんどん音が変化していくのは感覚的に“楽器を弾いている”ような体験に近いです。

「この部分、狙ってなかったけどカッコいいな」と思える瞬間が何度もありました。

フリーズで生まれる偶発的リズム:

ドラムフレーズを短くフリーズすると、跳ねるようなグリッチリズムになったり、スローなアタックで空間系のような鳴りになったりと、加工による意外性が常に新鮮です。

音の変化が視覚で追えるので理解しやすい:

ルーパーの動きや帯域処理が画面上で確認できるため、「今どこをいじってるのか」が明確です。

学習コストが高そうに見えて、実はかなり直感的でした。

「偶然できたカッコいい音」の具体例

Sliceの大きな魅力は、狙っていないタイミングで“思わぬ名フレーズ”が生まれることです。

単なるグリッチやランダム要素ではなく、音楽的に成立してしまうような“カッコいい音”が出てくる瞬間があります。

このように、偶然を受け入れる設計になっているため、実験的な操作がそのままインスピレーションにつながります。

例1:ドラムループから予想外のサブキックが誕生

通常の4つ打ちドラムを再生中、フリーズをかけた瞬間、タムとキックの境目がループされ、低くて太い「ブォン」という持続音に変化。

サブキックのような音として使える素材になりました。

例2:ボーカル素材が幻想的なパッドに変化

ボーカルのブレス部分をXYパッドで広げながら操作したところ、ノイズと倍音が重なり、あたたかい空気感のあるパッド音に変化。

あえて言葉のない部分にSliceをかけることで、まったく新しい雰囲気を生み出せました。

例3:金物のパーカッションがメロディラインに変化

金属系のクラップ音をトランジェントスナッピングで細かく刻んだところ、偶然にも「カッ・コッ・キッ・コッ」と音階的なニュアンスに。

そのままDAWに録音し、上物のメロディラインとして使用しました。

例4:ギターのカッティングがリズムパターンに再構築

コードカッティングをマルチバンドで低域と高域に分けてルーパーを適用。

低域はサブベースのように使え、高域はハットのようにリズムを刻む素材へと変化しました。

例5:ノイズ素材が環境音として成立

元はただのホワイトノイズだった音に、Petalで異なるルーパーを数個仕込んだところ、水の流れや風のように聞こえる自然音に近い質感が得られました。

サウンドデザイン用途としても優秀です。

他のエフェクトと併用した音作りアイデア

Sliceは単体でも十分に強力なプラグインですが、他のエフェクトと組み合わせることで、さらに多彩な音作りが可能になります。

音の断片化や再構築という特性があるため、空間系やダイナミクス系のエフェクトと相性が非常に良く、リズムや質感に深みを加えることができます。

このように、エフェクトとの併用を前提に使うことで、Sliceのポテンシャルを最大限に引き出すことができます。

リバーブとの組み合わせで空間感を演出:

フリーズやグラニュラー処理で生まれた断片的な音にリバーブを加えると、伸びやかな残響が加わり、浮遊感のあるパッドやアンビエント素材に変化します。

ディレイとの併用でグリッチ感を強調:

短いループや粒状の断片にテンポ同期型ディレイをかけることで、断片が反復されるリズム感が生まれ、グリッチ的な演出がさらに引き立ちます。

サチュレーションや歪みで存在感を追加:

Sliceで加工した音は中性的になりやすいため、ドライブ系エフェクトで少し汚すとミックス内での存在感がアップします。

特に低域やパーカッションに効果的です。

EQで帯域を整理して明瞭にする:

マルチバンド処理を活かした後は、それぞれの帯域の音量バランスが崩れることがあります。

EQで整理すれば、音像がはっきりしやすくなります。

グラニュラー素材をモジュレーションと連動:

他のLFO系プラグインと連携させて、FilterやPanの動きを同期させると、Sliceで生まれた音にさらに動きを加えることができます。

Sliceの対応フォーマットと環境条件

Sliceは、幅広いDAWやOS環境で動作するよう設計されており、制作スタイルに合わせて柔軟に導入できます。

とくにMacとWindowsの両方に対応している点や、VST3・AU・AAXといった複数の形式で提供されていることから、使用するプラットフォームに制限されにくいのが特長です。

このように、環境に左右されずに使えることは、制作現場にとって大きな安心材料になります。

対応プラグインフォーマット:

VST3(Windows / macOS)

AU(macOS専用)

AAX(Pro Toolsなどに対応)

対応OSとアーキテクチャ:

Windows 10以降(64bit)

macOS 11以降(Intel / Apple Silicon M1・M2両対応)

DAWとの互換性:

Ableton Live、Logic Pro、FL Studio、Cubase、Studio One、Pro Toolsなど主要なDAWで利用可能です。DAWがVST3またはAUに対応しているかを事前に確認する必要があります。

Apple Siliconへの最適化:

macOSでの動作はUniversal Binary形式となっており、Intel MacとApple Silicon Macのどちらでもネイティブに動作します。パフォーマンスの差もほとんどありません。

動作に必要なスペック:

CPUはデュアルコア以上、RAMは8GB以上が推奨されています。グラフィック処理に依存しないため、古いGPUでも動作します。

まとめ:Lese「Slice」リアルタイム・フリーズ&リサイズ対応のマルチ・グラニュラー・ルーパー!複数のコントロールシステムで同時操作、マルチバンド・プロセッシング、トランジェント・スナッピング機能搭載、ハッピーアクシデントを生み出すダイナミック・スライサー|DTMプラグインセール

今回の記事では、Leseのグラニュラー・ルーパー「Slice」について、機能から活用法、他プラグインとの比較、実践テクニックまで幅広くご紹介しました。

以下に、要点を整理します。

- Sliceは最大9つのルーパーを同時に操作できるマルチ・グラニュラー・ルーパー

- XYパッドやPetalによる直感操作と精密コントロールの両方が可能

- フリーズ、リサイズ、トランジェントスナッピング、マルチバンド処理を搭載

- GlowやFrahmとの明確な違いがあり、目的別に選べる

- 偶然から生まれるサウンドがインスピレーションにつながる

- 他のエフェクトとの組み合わせで表現の幅がさらに広がる

- DAWとの互換性も高く、導入・操作がスムーズ

このようにSliceは、グラニュラーの複雑さとルーパーのシンプルさを両立させた、非常に自由度の高いツールです。

「音作りにもっと個性が欲しい」「予測不能な音の中から何かを掘り出したい」そんな方にとって、間違いなく刺激になるはずです。

ぜひ一度、あなた自身の音源で試してみてください。新しい発見が待っているかもしれません。

価格:$35.00

Plugin Boutiqueでの購入手順

特典のもらい方・ポイントの使い方

Plugin Boutiqueで買い物をすると、有料プラグインが1つ無料でもらえます。

無料なので、必ずもらっておきましょう!

※プレゼントされる製品は、月ごとに変わります。

購入するプラグインをカートに入れます。

カートに進んだら「See Gift」をタップし、ほしいプラグインを選びます。

無料で追加されました。

【ポイント利用方法】

Plugin Boutiqueを利用すると貯まる「Virtual Cash(ポイント)」を適用すると、割引されます。