【当ブログ限定クーポン】

W. A. Production公式ページで全ての製品に利用できる「当ブログ限定10%OFFクーポン」を配布します!

この記事のURLから公式ページに行き、ご利用ください!

クーポンコードは↓

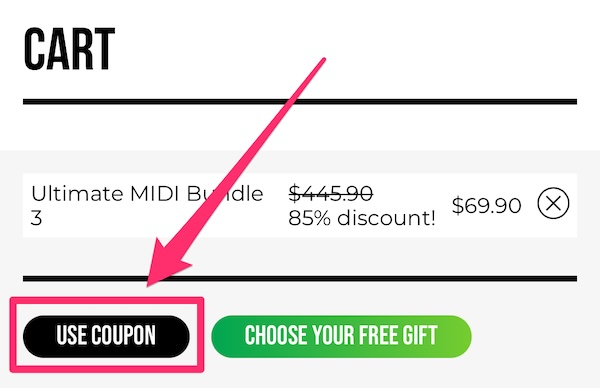

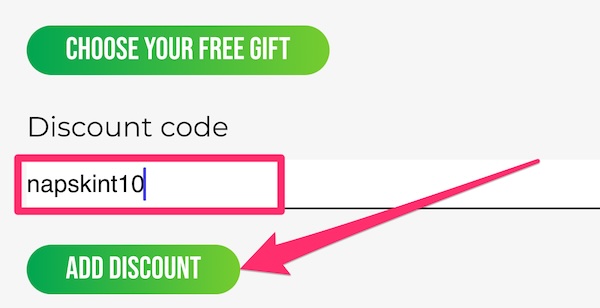

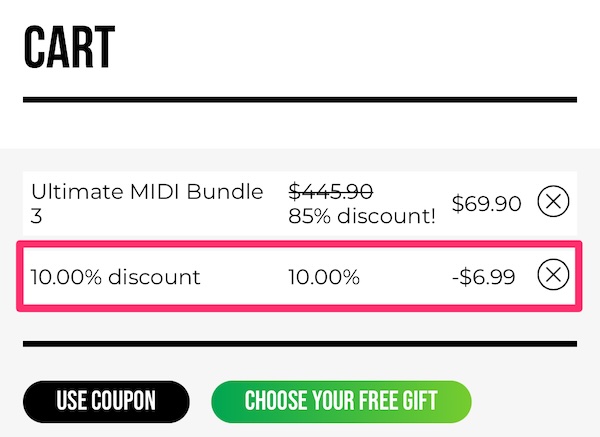

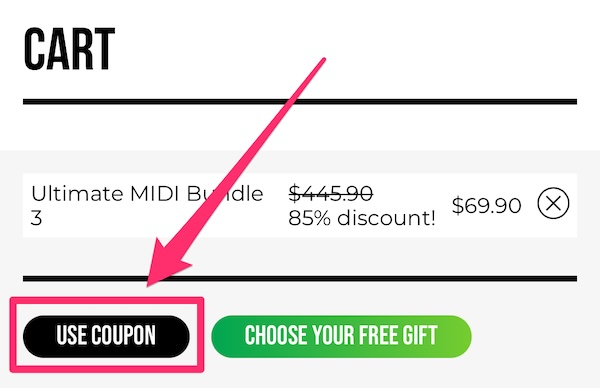

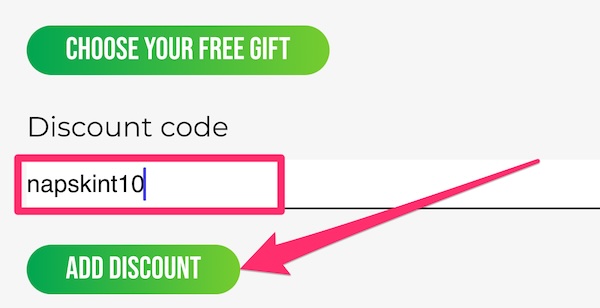

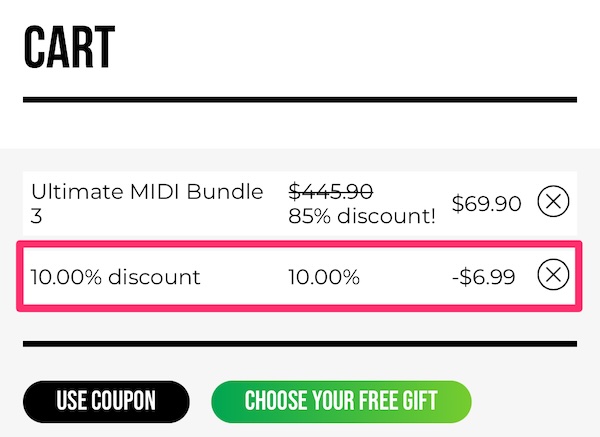

クーポンの使い方

カート内の「USE COUPON」から、クーポンコード(napskint10)を貼りつけ「ADD DISCOUNT」をタップすると

10%OFFが適用されます!

※クーポンコードの入力画面が見当たらない場合は、一度戻ってから再度カートを開いてください

もっと音にパンチを出したい

プロっぽいミックスに仕上げたい

そう考えたことはありませんか?

そんな悩みを一発で解決してくれるのが、W.A. ProductionのFXツールキット「Ignition」です。

この記事では、「Ignition」の使い方やモジュールの特徴、ミックスに活かすテクニックをわかりやすく解説します。

「Ignition」: 音楽制作における革命的なFXツールキット

「Ignition」は、音楽制作を次のレベルに引き上げるためのマルチFXツールキットです。

これひとつで、音のクオリティを劇的に向上させることができます。

さまざまなエフェクトモジュールが統合されており、サチュレーション、コンプレッション、トランジェントシェーピングなど、音楽制作に必要なすべての機能を手軽に使えるようになっています。

そのため、初心者でも簡単にプロフェッショナルな音作りが可能です。「Ignition」の魅力はその使いやすさと、すべてのモジュールが直感的に操作できる点にあります。

プラグインの強力なエフェクトは、ミックスの中で音を引き立て、細かい調整を加えることで楽曲の完成度を高めます。

- 簡単に操作可能なインターフェース:

「Ignition」はシンプルで直感的な操作が可能なインターフェースを持っています。

各エフェクトモジュールは視覚的に整理されており、ドラッグ&ドロップで簡単に順番を変えることができます。

これにより、複雑な設定を必要とせず、素早く効果的な音作りが可能になります。 - 6つの強力なFXモジュール:

「Ignition」には、Dynamics(ダイナミクス)、Saturate(サチュレーション)、Clipper(クリッパー)、EQ(イコライザー)、Clean Up(クリーンアップ)、Transient(トランジェント)の6つのFXモジュールが搭載されています。

それぞれのモジュールは、特定の役割を持っており、音作りを多角的にサポートします。 - 即効性のある音質改善:

「Ignition」を使えば、エフェクトを適用するだけで、即座に音の質が向上します。

例えば、コンプレッションでダイナミクスを整え、サチュレーションで温かみを加えると、音が格段にプロフェッショナルな仕上がりになります。

これにより、楽曲全体のクオリティが短時間で劇的に変化します。

「Ignition」の6つのエフェクトモジュールとは? 使い方と特徴を詳解

「Ignition」には、音楽制作において重要な役割を果たす6つの強力なエフェクトモジュールが搭載されています。

それぞれのモジュールは、異なる機能を持ち、音作りに必要不可欠な要素を提供します。

このセクションでは、各モジュールの特徴と使用方法について解説します。

その結果、エフェクトを適切に組み合わせることで、サウンドの調整がより柔軟かつ効果的に行えるようになります。

各モジュールの使い方を理解することが、音楽制作の幅を広げ、あなたのトラックにさらなる深みを加える鍵となります。

- Dynamics(ダイナミクス):

ダイナミクスは、音の「パンチ」や「グルーヴ」を調整するためのモジュールです。

このモジュールを使用すると、音の強弱や細かいニュアンスを操ることができます。

例えば、ドラムのスネアやキックにパンチを加えたり、ボーカルのダイナミクスを整えてよりクリアにしたりできます。 - Saturate(サチュレーション):

サチュレーションは、音にアナログ感や温かみを加えるために使用されます。

これを使うことで、音に豊かな倍音が加わり、モダンなデジタルサウンドにアナログ的な深みを持たせることができます。

ギターやベースに使うと、さらに迫力のあるサウンドになります。 - Clipper(クリッパー):

クリッパーは、ピークをコントロールして音量を最大化するために使用します。

音が過度に歪まないように、しっかりとしたピーク制御が可能です。

これにより、音のエッジを際立たせつつ、トラック全体に安定感を与えることができます。 - EQ(イコライザー):

EQは、低域と高域を精密に調整し、音のバランスを整えるための必須ツールです。

例えば、ベースの低域を強調して力強さを増したり、高域をシャープにして音に輝きを加えることができます。

音楽に求める印象に合わせて、細かく調整できるので、幅広いジャンルに対応可能です。 - Clean Up(クリーンアップ):

クリーンアップは、不要なピークやノイズを除去するためのモジュールです。

これを使用することで、音がより滑らかでクリアになります。

特に、ミックス全体の音にこもりがちになった場合や、激しい音圧で雑音が出てしまった場合に役立ちます。 - Transient(トランジェント):

トランジェントは、音のアタックとサステインを調整するためのモジュールです。

特にドラムやパーカッションのアタック感を強調したり、ギターやベースのサステインを調整して、より滑らかで整った音に仕上げることができます。

W. A. Production「Ignition」の価格

コンプレッションとサチュレーションをどう使い分けるべきか?

コンプレッションとサチュレーションは、どちらも音作りにおいて重要な役割を果たしますが、それぞれの特性と用途には違いがあります。

これらを適切に使い分けることで、音楽のダイナミクスとキャラクターを最適に調整することができます。

そのため、コンプレッションを使う場面とサチュレーションを使う場面を理解しておくことが大切です。

それぞれの特徴を押さえることで、音楽制作の幅が広がり、より精密な音作りが可能になります。

- コンプレッション(コンプレッサー):

コンプレッションは、音のダイナミクスを整えるために使用します。

音の最も大きい部分を圧縮して、全体的に均等な音量バランスを保つことができます。

特にボーカルやドラムに使用すると、音が安定し、より聴きやすい仕上がりになります。 - サチュレーション(サチュレータ):

サチュレーションは、音にアナログ感や温かみを加えるための手法です。

音に倍音を追加し、音を豊かにすることができます。特にギターやベースなど、ドライブ感やクリアさを出したい場合に有効です。

過剰にかけると歪んでしまうことがあるので、適切な加減を見極めることが重要です。 - 使い分けのポイント:

コンプレッションは音の安定性とバランスを整えるために使用し、サチュレーションは音に温かみや個性を与えるために使います。

例えば、ボーカルには軽くコンプレッションをかけ、サチュレーションで少しの暖かさを加えると、滑らかで魅力的な音に仕上がります。

「Ignition」のエフェクトチェーンをカスタマイズする方法

「Ignition」の魅力の一つは、エフェクトチェーンを自由にカスタマイズできる点です。

エフェクトモジュールをドラッグ&ドロップで簡単に並べ替えることができ、音作りをより柔軟に行えます。

こうしてエフェクトの順番を変えることで、同じ音源でもまったく違ったサウンドに仕上げることが可能です。

例えば、コンプレッションを先にかけてからサチュレーションを加えると、音に自然な圧力と温かみが生まれます。

自分のアイデアに合わせて、エフェクトの順番を自由に試すことができるため、無限の音作りの可能性が広がります。

- エフェクト順の変更:

エフェクトモジュールを簡単にドラッグ&ドロップで順番を変えることができ、順番によって音の変化を楽しむことができます。

例えば、サチュレーションを先にかけることで音にダメージ感を出し、次にコンプレッションをかけることでその音を均等に整えることができます。 - 音源ごとの最適なチェーン設定:

「Ignition」を使えば、ドラム、ボーカル、ベースなど、異なる音源に対して最適なエフェクトチェーンを作成できます。

例えば、ドラムにはコンプレッションとEQを前面に使い、ベースにはサチュレーションとトランジェントシェーピングを使用するなど、音源に合わせた細かい調整が可能です。 - 独自のエフェクトチェーンを作成:

自分だけのエフェクトチェーンを作成し、完全オリジナルのサウンドを生み出すことができます。

試行錯誤をしながら、各エフェクトの相性を見つけることで、独自のサウンドを手に入れることができるので、音楽制作がもっと楽しくなります。

「Ignition」を使った音作りのコツと注意点

「Ignition」を使いこなすためには、いくつかのコツと注意点を押さえておくことが重要です。

エフェクトモジュールを自由にカスタマイズできるとはいえ、あまりにも多くのエフェクトを同時に使用すると、音が濁ったり、混ざりすぎてしまうことがあります。そのため、適切な調整とバランスが求められます。

こうすることで、音作りがさらに精密になり、結果的にクオリティの高いサウンドを作り上げることができます。

基本的なコツを実践しつつ、少しずつエフェクトを足していくと、より効果的な音作りが可能になります。

- EQで低音と高音をバランスよく調整:

EQを使う際は、低音域を強調しすぎないように注意しましょう。

過度に低音をブーストすると、ミックス全体がこもった音になりがちです。

高音域も同様に、強調しすぎると耳障りな音になることがあります。適度に低音と高音を調整し、音にバランスを持たせることが大切です。 - 過度なエフェクト処理を避ける:

「Ignition」のモジュールは強力ですが、使い過ぎに注意が必要です。

特にサチュレーションやコンプレッションは、適度に使用しないと音が歪みすぎたり、細部が失われてしまうことがあります。

少しずつ効果を加えていき、音がどのように変化するかを確認しながら進めましょう。 - 必要なエフェクトを適切に配置:

エフェクトは必要なところにだけかけるのが理想です。

たとえば、ボーカルにコンプレッションをかけることで安定感を出し、ドラムにはEQでパンチを加えるなど、用途に応じてエフェクトを使い分けましょう。

無駄にエフェクトを重ねすぎると、音の透明感が失われることがあります。

ステレオワイドニングの効果と活用方法

ステレオワイドニングは、音楽制作において音の広がりを演出するために欠かせないテクニックです。

「Ignition」のステレオワイドニングモジュールを使うことで、簡単に音場を広げ、トラックに広がりと立体感を加えることができます。

この機能を効果的に使うことで、音がより生き生きとし、聴き手に強い印象を与えることができます。

特に、広がりのあるサウンドを求めるダンスミュージックやエレクトロニックミュージックにおいて、ステレオワイドニングは非常に有用です。

- 音の立体感を強化:

ステレオワイドニングを使うことで、音が左右に広がり、空間的な広がりが増します。

特に、サウンドがフラットに感じられる場合や、広がりが欲しい時に効果的です。

これにより、ミックス全体がより立体的に感じられ、リスナーを引き込む音作りができます。 - 音源ごとに使い分ける:

全ての音にステレオワイドニングをかける必要はありません。

例えば、ボーカルやベースはモノで安定感を持たせ、パッドやシンセのような広がりが求められる音に対してステレオワイドニングを加えると、全体のバランスが取れます。

このように、音源ごとの特性を考慮して使い分けると、より効果的にワイドニングが活かされます。 - ミックスのバランスを保つ:

ステレオワイドニングを使うときは、広がりを出しすぎないように気をつけましょう。

あまりにもワイドにし過ぎると、ミックス全体がボヤけてしまい、各パートの音が埋もれてしまうことがあります。

適度な広がりを持たせることで、ミックス全体が整い、広がりと同時に透明感を保つことができます。

トランジェントシェーピングで音をコントロールする方法

トランジェントシェーピングは、音のアタック(始まり)とサステイン(持続)の部分を調整することで、音の印象を変えるテクニックです。

「Ignition」のトランジェントモジュールを使うことで、ドラムやパーカッション、さらにはギターやボーカルまで、音のインパクトをコントロールできます。

このテクニックを使うことで、音に迫力や繊細さを加えることができ、ミックス内で各楽器がどう響くかを緻密に調整することが可能になります。

特に、ドラムのアタック感を強調したり、ボーカルの持続感を調整する際に有効です。

- アタック感の強調:

ドラムやパーカッションに対して、トランジェントシェーピングを使うことで、音のアタック(立ち上がり)を強調できます。

これにより、ドラムキットがより力強く、ミックス内で目立つようになります。

特にキックやスネアドラムに使用すると、曲のリズム感をしっかりと支えることができます。 - 持続感の調整:

トランジェントシェーピングは、音のサステイン(持続)部分を調整することもできます。

例えば、ギターやシンセのコードに対してサステインを長くすると、音に余韻が生まれ、空間的な広がりを持たせることができます。

逆にサステインを短くすることで、音が切れ良くなり、クリアでシャープな印象を与えます。 - サウンド全体のバランス調整:

トランジェントシェーピングを過剰に使うと、音が過剰に強調されたり、逆に不自然に感じることがあります。

適切に調整することで、音の輪郭をはっきりさせ、ミックス内での立体感を生み出します。

使用する際は、音源のキャラクターを損なわない範囲で調整を行うことが重要です。

EQ(イコライザー)モジュールの設定方法と注意点

EQ(イコライザー)は、音楽制作において非常に重要なツールで、音のバランスを調整するために欠かせません。

「Ignition」のEQモジュールを使うことで、低音域や高音域を精密に調整し、ミックスに求める音色を作り出すことができます。

その結果として、楽曲全体がまとまり、各パートが明確に聴こえるようになります。

しかし、EQの使い方を誤ると、音がこもったり、逆に耳障りな高音が強調されたりすることがあるので、適切な設定が求められます。

- 低音域の調整:

低音域を調整する際は、ベースやキックドラムに注意を払いましょう。

低音域が強すぎると、ミックス全体がこもってしまうことがあります。

適度にカットすることで、音がクリアになり、他の音がしっかりと浮かび上がります。

また、低音を強調したい場合は、特に「サブベース」を引き立てるために中低域を少しブーストするのも効果的です。 - 高音域の調整:

高音域は、音に輝きや明瞭さを与えるために使用します。

しかし、あまりに強調しすぎると、耳障りな音になりがちです。

特にシンバルやハイハット、ボーカルにおいて、適度な高音域のブーストを行うことで、音が鮮明に感じられます。

強調しすぎないように注意しながら、全体のバランスを見て調整します。 - 中域の調整:

中域は、音楽全体にとって非常に重要な部分です。

特に、ギターやボーカルなど、メロディックな要素に関わる部分に重要です。

中域の調整を適切に行うことで、ミックスの中心がしっかりと安定し、音楽に深みを持たせることができます。

過剰に強調すると、音がモコモコしてしまうので、バランスを考えた調整が必要です。

初心者でも簡単に使える!「Ignition」の使い方ガイド

「Ignition」は、直感的なインターフェースと豊富なプリセットを備えているため、初心者でも簡単に使い始めることができます。

複雑な設定をしなくても、すぐにプロフェッショナルな音を手に入れることができるので、初心者にとって非常に使いやすいプラグインです。

その結果として、音楽制作の難易度が大きく下がり、初心者でも短期間で効果的な音作りができるようになります。

最初はプリセットを活用し、少しずつ自分のサウンドを作り上げていくのがおすすめです。

- プリセットを活用して素早く音作り:

「Ignition」には、プロのエンジニアやアーティストが作成した多くのプリセットが搭載されています。

これらのプリセットを使うことで、即座に高品質な音作りができます。

例えば、ドラムやボーカル、ギター用のプリセットを選ぶだけで、数回のクリックで本格的な音を作り出せます。 - 直感的なインターフェースで簡単に操作:

「Ignition」のインターフェースは非常にシンプルで、各モジュールは視覚的に整理されています。

ドラッグ&ドロップでエフェクトの順番を変更したり、各エフェクトのパラメータを直感的に調整したりすることができます。

複雑な設定をしなくても、直感的に使えるので、初心者でも安心です。 - ステップアップしながら音作りを学ぶ:

最初はプリセットを使い、次第に自分の音作りに慣れていくことができます。

少しずつエフェクトの設定や調整を学ぶことで、次第に自分だけのサウンドを作れるようになります。

操作に慣れてきたら、エフェクトチェーンをカスタマイズし、独自の音を作る楽しさを感じることができるでしょう。

「Ignition」のプリセットを活用する方法

「Ignition」には、音楽制作を迅速に進めるために便利なプリセットが豊富に搭載されています。

これらのプリセットは、プロのエンジニアやアーティストによって作られており、初心者から上級者まで幅広く活用することができます。

プリセットを上手に活用することで、音作りの時間を短縮しながら、品質の高いサウンドを手に入れることができます。

その結果、プリセットをうまく使うことで、効率的に高品質な音楽を作り上げることができ、アイデアをすぐに形にすることが可能になります。

さらに、プリセットをカスタマイズして自分の好みに合わせて調整することで、さらに独自性を出すことができます。

- 即座に音作りを始める:

「Ignition」のプリセットは、音楽制作の開始時に非常に便利です。

ジャンル別にプリセットが用意されているため、例えば、ダンスミュージックやトランスの音作りに最適な設定をすぐに適用することができます。

プリセットを選ぶだけで、基本的な音作りが完了するため、手間を省いて素早く制作に取りかかれます。 - 自分好みにカスタマイズ:

プリセットをそのまま使うだけでなく、各モジュールの設定を微調整して自分の音にカスタマイズすることも可能です。

例えば、プリセットのサチュレーションの量を減らしたり、EQの設定を変更して、より自分らしい音を作り上げることができます。

プリセットを基にすることで、時間を節約しながら、自分のサウンドを作ることができます。 - 学びながら音作りを向上させる:

プリセットを使うことで、プロのエンジニアがどのように音を作っているのかを学ぶことができます。

プリセットを調整していく中で、エフェクトの使い方や音作りのテクニックを習得することができ、より高度な音作りに挑戦できるようになります。

他のプラグインと併用する際のコツとベストプラクティス

「Ignition」は、非常に強力なFXツールキットですが、他のプラグインと併用することで、さらに多彩な音作りが可能になります。

例えば、サウンドのプロセッシングに特化した他のエフェクトと組み合わせることで、より深みや個性を加えることができます。

その結果として、「Ignition」を中心に他のプラグインを組み合わせることで、ミックスの完成度を高め、よりプロフェッショナルな仕上がりにすることができます。

重要なのは、プラグインの相性を理解し、適切に使い分けることです。

- 「Ignition」をメインのFXチェーンに組み込む:

「Ignition」をミックスの中心に置き、基本的なサウンド作りを行った後、細かい調整や個別の効果を加えるために他のプラグインを使う方法がおすすめです。

例えば、コンプレッションやEQで基礎的なバランスを整えた後、リバーブやディレイを追加することで、音に空間的な広がりを持たせることができます。 - サウンドデザインに特化したプラグインとの組み合わせ:

音作りに特化したプラグイン(例:シンセサイザー、ドラムマシンなど)と「Ignition」を併用すると、サウンドにより深みと個性を加えることができます。

例えば、シンセサイザーの音を「Ignition」でサチュレーションして温かみを持たせ、次にリバーブを使って空間感を追加すると、音に立体感が生まれます。 - 他のエフェクトとのバランスを意識する:

他のプラグインを使用する際は、「Ignition」のエフェクトと相性が良いものを選ぶことが重要です。

例えば、リバーブやディレイを使う場合は、音が濁らないように適度に量を調整する必要があります。

また、サチュレーションをかけた後に過剰なエフェクトを加えると、音が不自然になってしまうこともあるので、バランスを取ることが大切です。

音楽制作のワークフローに「Ignition」を組み込む方法

「Ignition」は、そのシンプルな操作性と強力なエフェクトモジュールによって、音楽制作のワークフローを効率的にサポートします。

音作りの中で「Ignition」をうまく活用することで、制作過程がスムーズになり、最終的によりクオリティの高い楽曲を仕上げることができます。

その結果、制作の手間が減り、音作りに集中できるようになります。

「Ignition」をワークフローに取り入れることで、どんな音楽ジャンルにも対応可能なエフェクトチェーンを簡単に作り出すことができます。

- 基本的なサウンド作りに最適:

音楽制作の最初の段階では、「Ignition」を使用して基本的なサウンドの形を作ることができます。

特に、ダイナミクス調整やサチュレーションで音のベースを作り、その後に他のエフェクトを加えていくという流れが効率的です。

最初に「Ignition」を使ってミックスのバランスを整えておくことで、他のエフェクトを追加する際にスムーズに進めることができます。 - ミックス作業での活用:

「Ignition」の強力なエフェクトモジュールを使って、ミックス中に微調整を加えることができます。

例えば、サチュレーションで音を豊かにしたり、トランジェントシェーピングでドラムのアタック感を調整したりすることで、ミックスの中で音を引き立てることができます。

これにより、完成度が高く、バランスの取れたミックスが作成できます。 - エフェクトチェーンの調整をスピーディに:

「Ignition」のエフェクトチェーンは、簡単に順番を変えることができるため、制作の途中でアイデアが浮かんだ際にも柔軟に対応できます。

音源に合わせてエフェクトの順番を変更したり、微調整を加えたりすることができるため、ワークフローを止めることなく音作りを進めることができます。

「Ignition」のキャラクターモデルを使いこなす方法

「Ignition」のエフェクトモジュールには、それぞれ異なる「キャラクターモデル」が搭載されています。

これらは、エフェクトの個性を変えるための設定で、各エフェクトに対して複数のキャラクターを選ぶことができます。

これをうまく使いこなすことで、音に豊かな表情を与え、より魅力的なサウンドに仕上げることができます。

その結果、音の質感やキャラクターを自由に選ぶことができ、トラックの雰囲気にぴったり合った音を作り上げることができます。

キャラクターモデルを理解し、適切に使うことが、プロフェッショナルな音作りには欠かせません。

- Dynamics(ダイナミクス)モジュールのキャラクターモデル:

ダイナミクスモジュールには、複数のキャラクターがあり、音のパンチやグルーヴを調整する際に使い分けます。

例えば、軽いコンプレッションで音を繊細にまとめたい場合は、ややソフトなキャラクターを選び、逆にドラムのようにインパクトの強い音を作りたい場合は、アグレッシブなキャラクターを選ぶと、音に力強さが生まれます。 - Saturate(サチュレーション)モジュールのキャラクターモデル:

サチュレーションでは、アナログ風の温かみを加えるキャラクターと、よりクリアでデジタル的な音を作るキャラクターが選べます。

例えば、ギターやベースに使用する場合は、温かみのあるアナログ的なキャラクターを選ぶことで、深みが増し、エネルギッシュなサウンドになります。

一方、シンセやボーカルに使う場合は、よりモダンでシャープなキャラクターを選ぶことで、音が際立ちます。 - EQ(イコライザー)モジュールのキャラクターモデル:

EQモジュールでも、特定の周波数帯域に対するアプローチを変更できるキャラクターが選べます。

例えば、低音を強調して温かみを出したい場合は、アナログ風のキャラクターを選び、高域をシャープにして明るさを加えたい場合は、クリアなキャラクターを選ぶことで、音楽に適したバランスを作ることができます。

「Ignition」の価格とその価値は? プラグイン選びの決め手

「Ignition」は、その高いパフォーマンスと豊富な機能に対して非常にリーズナブルな価格設定がされています。

特に、他の高価格帯のプラグインと比較しても、コストパフォーマンスが非常に優れており、手軽にプロフェッショナルな音作りを実現できます。

その結果、音楽制作のクオリティを大幅に向上させることができ、投資に見合った価値を感じることができるでしょう。

少ないコストで、多彩なエフェクトを手に入れることができるため、予算を抑えつつも高品質なサウンドを作りたい人にとって最適な選択肢となります。

- コストパフォーマンスの高さ:

「Ignition」の価格は、一般的なプロフェッショナルなエフェクトプラグインと比較して非常にお手頃です。

そのため、限られた予算で音楽制作を行っている場合でも、十分に高品質な音を得ることができます。

また、セールやキャンペーンを利用することで、さらにお得に購入できることもあります。 - 機能性と多様性:

「Ignition」は、6つの強力なエフェクトモジュールを備えており、どんな音楽ジャンルにも対応可能です。

これひとつでコンプレッション、サチュレーション、EQ、トランジェントシェーピングなど、音作りに必要な基本的なツールを網羅しています。

これにより、複数のエフェクトプラグインを買い揃える必要がなく、コストを抑えながら効率的に音作りが進められます。 - 長期的な投資価値:

「Ignition」は、その使いやすさと豊富な機能から、長期間にわたり活躍するプラグインとなるでしょう。

音楽制作に必要なさまざまなシーンで役立つため、購入後も飽きることなく使い続けることができ、長期的に価値を提供してくれます。

音質調整のコツ:パラメータの最適な設定方法

「Ignition」では、各エフェクトモジュールにおいてパラメータの調整が可能で、その設定次第で音楽の印象を大きく変えることができます。

音質を最適化するためには、各パラメータをどのように設定するかが非常に重要です。

正しい設定を施すことで、音のバランスを保ちながら、より効果的にエフェクトを活用することができます。

その結果、ミックス全体がクリーンで洗練されたものとなり、音楽の細部までしっかりと表現することができます。

パラメータの設定をうまく調整することが、音質向上の鍵となります。

- ダイナミクスの調整:

ダイナミクスモジュールでは、コンプレッションの「スレッショルド」や「レシオ」を適切に設定することで、音の強弱をコントロールできます。

例えば、ボーカルやドラムに軽い圧縮をかけることで、音の安定感が増し、バランスが取れます。

過度に圧縮しすぎると音が平坦になってしまうため、適度な設定が大切です。 - サチュレーションの設定:

サチュレーションの「ドライブ」や「タイプ」を調整することで、音にアナログ感や温かみを加えることができます。

過度にドライブを強めると歪みすぎてしまうので、音源に合った適切なドライブ量を見つけることが重要です。

特に、ギターやベースに適度にサチュレーションを加えることで、深みと迫力が出ます。 - EQの精密な調整:

EQでは、低音域、中音域、高音域のバランスを慎重に調整することが求められます。

特に、低音を過度に強調すると、ミックスがこもりがちになってしまいます。

高音域を強調する場合は、シャープすぎないように注意し、耳障りにならない範囲で調整します。

音源ごとに適切な周波数帯を調整して、全体のバランスを取ることが重要です。 - トランジェントシェーピングの調整:

トランジェントモジュールでは、アタックやサステインの調整を行うことができます。

ドラムのキックやスネアには、アタックを強調して音を前面に出すとリズムが引き締まります。

一方で、シンセのコードやボーカルには、サステインを少し伸ばして余韻を持たせると、音に広がりが生まれます。

「Ignition」のA/B比較機能とその活用法

「Ignition」には、A/B比較機能が搭載されており、エフェクトの設定を比較しながら最適なサウンドを選ぶことができます。

この機能を活用することで、変更を加える前と後の音を即座に比較でき、最適なサウンドを見つけやすくなります。

その結果、音作りのプロセスがスムーズになり、どの設定が最も効果的かを素早く判断することができます。

A/B比較機能をうまく使うことで、効率的にサウンドを調整し、理想的な音に仕上げることができます。

- 設定変更前後の比較:

A/B比較機能を使うことで、エフェクトの設定変更前と変更後の音をリアルタイムで比較することができます。

例えば、コンプレッションの設定を変更した後、変更前とどのように音が変わったかを即座に聴き比べることができます。

この機能を使うことで、効果的な調整ができ、理想的なサウンドに素早く到達することができます。 - エフェクトの微調整:

A/B比較機能を使いながら、微調整を繰り返すことが可能です。

例えば、サチュレーションのドライブを少し強めてみた後、A/B比較を行ってその違いを確認することで、どれくらいのドライブ量が最も効果的かを明確に把握できます。

これにより、サウンドのバランスを崩すことなく、細かい調整を加えていくことができます。 - 音の一貫性を保つ:

A/B比較機能を使うことで、音楽全体のバランスを崩さずにエフェクトを加えることができます。

特にミックス全体で一貫したサウンドを作ることが重要な場合に、この機能が役立ちます。

例えば、EQやサチュレーションを調整した際に、全体のバランスを保ちながら最適な音を見つけることができ、ミックスが安定します。

CPU負荷を抑えるための設定と最適化方法

「Ignition」は非常に強力なプラグインですが、その分CPUリソースを多く消費することがあります。

しかし、効率的に設定を行うことで、CPU負荷を抑えつつ、プラグインの効果を最大限に活用することができます。

特に、複数のエフェクトを同時に使用する場合、最適化を意識することが重要です。

その結果、安定した動作を保ちながら、音質を損なうことなく制作を進めることができます。

以下に、CPU負荷を最小限に抑えるための具体的な設定方法を紹介します。

- プラグインの使用状況をモニタリング:

「Ignition」を使用する際、CPUの負荷をリアルタイムでモニタリングできる機能を活用することが大切です。

プラグインの負荷を確認し、必要以上にリソースを消費していないかチェックすることで、無駄な負荷を避けることができます。

高負荷のエフェクトは、軽いものに差し替えることを検討しましょう。 - エフェクトの順番を最適化:

「Ignition」のエフェクトモジュールは順番を変更することができ、これをうまく使うことでCPU負荷を軽減できます。

例えば、コンプレッションやサチュレーションを前に持ってきて、後でトランジェントシェーピングを加えることで、エフェクト処理の負荷を均等に分散させることができます。 - プリセットの活用:

プリセットを使うことで、すでに最適化されたエフェクトチェーンを簡単に適用できるため、手動での細かい調整を減らすことができます。

特にCPU負荷の高い処理をしっかりと最適化されたプリセットで代用することで、リソースを節約しながら、効果的な音作りが可能です。 - オフラインレンダリングを活用:

オフラインレンダリングを使用することで、リアルタイムでエフェクトをかけながら作業する必要がなくなります。

エフェクトを後から適用することで、CPU負荷を減らし、制作中のパフォーマンスを向上させることができます。

実践的なチュートリアルで「Ignition」の力を最大限に引き出す方法

「Ignition」の力を最大限に引き出すためには、実際にどのように使用すれば効果的かを理解し、実践的なチュートリアルを通じて学ぶことが重要です。

プラグインの各エフェクトモジュールがどのように連携し、音にどんな影響を与えるのかを体験することで、その潜在能力を引き出すことができます。

その結果として、より効率的に音作りができ、サウンドをコントロールするスキルが向上します。

具体的な使用例を学ぶことで、自分の音楽制作に取り入れやすくなります。

- 基本的な使用方法を学ぶ:

「Ignition」の使い方をしっかりと学ぶために、まずは各エフェクトモジュールがどのように動作するかを理解することが大切です。

例えば、ダイナミクスを使ってどのように音のアタックを調整するのか、サチュレーションで音にどんな深みを加えるのかを学び、次第に音作りに必要なスキルを身につけます。 - 実際の音源で練習する:

実際の音源を使って「Ignition」を操作してみると、エフェクトモジュールの効果がどのように音に現れるのかがよくわかります。

例えば、ドラムにコンプレッションをかけて音のまとまりを作り、ボーカルにサチュレーションを加えて温かみを出すなど、実践的に試すことで、どのようなサウンドが作れるかを確認できます。 - チュートリアルを参考にする:

インターネットには「Ignition」の使い方を解説したチュートリアルが豊富に存在します。

これらを参考にすることで、より高度な使い方や独自の音作りのテクニックを学ぶことができます。

実際のプロデューサーやエンジニアがどのように「Ignition」を使っているのかを知ることで、より実践的なアプローチができるようになります。

まとめ:W. A. Production「Ignition」瞬時にヒートとスパイスを注入!グルーイーなコンプレッション、スムースなサチュレーション、精密なトランジェントコントロール、拡張ステレオワイドニングで、あらゆるミックスに鮮やかな生命力とプロフェッショナルな輝きを与えるFXツールキット|DTMプラグインセール

今回の記事では、W.A. Productionの「Ignition」プラグインについて、使い方や活用方法を詳細に解説しました。

以下に、この記事の要点をまとめます。

- 「Ignition」の特徴:

6つの強力なエフェクトモジュールを駆使して、音のダイナミクス、サチュレーション、トランジェント、EQなどを簡単に調整できる、使いやすいツールです。 - 初心者でも使いやすい:

プリセットを活用することで、初心者でも素早く音作りを始められ、直感的な操作でプロフェッショナルな音が作れます。 - 他のプラグインとの併用:

他のエフェクトと組み合わせて使うことで、音楽制作の幅が広がり、独自のサウンドを作り上げることができます。 - ワークフローに組み込む方法:

「Ignition」を音作りの基盤として使い、効率的にミックスを整え、音質を最大限に引き出す方法を学ぶことができます。 - 最適化とCPU負荷の管理:

プラグインの設定を最適化し、CPU負荷を抑える方法を実践することで、スムーズに制作を進めることができます。

「Ignition」の各モジュールの使い方や設定方法を理解したら、実際に手を動かして試してみましょう。

プリセットから始めて、少しずつ自分の音作りに合わせたカスタマイズを行うと、より深く「Ignition」の魅力を感じることができるはずです。

また、A/B比較機能を使って、エフェクトの効果を確認しながら進めることが、音質向上の近道となります。

【当ブログ限定クーポン】

W. A. Production公式ページで全ての製品に利用できる「当ブログ限定10%OFFクーポン」を配布します!

この記事のURLから公式ページに行き、ご利用ください!

クーポンコードは↓

クーポンの使い方

カート内の「USE COUPON」から、クーポンコード(napskint10)を貼りつけ「ADD DISCOUNT」をタップすると

10%OFFが適用されます!

※クーポンコードの入力画面が見当たらない場合は、一度戻ってから再度カートを開いてください