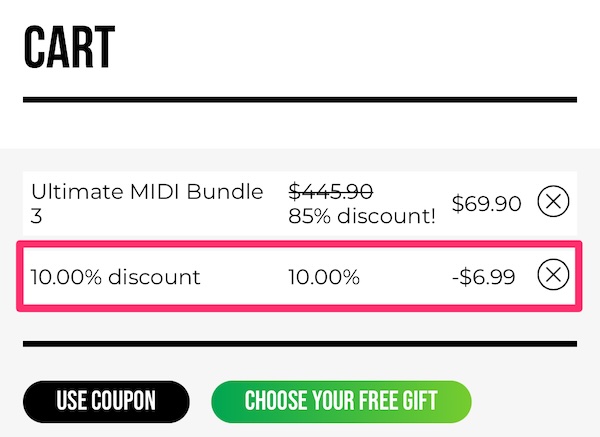

【当ブログ限定クーポン】

W. A. Production公式ページで全ての製品に利用できる「当ブログ限定10%OFFクーポン」を配布します!

この記事のURLから公式ページに行き、ご利用ください!

クーポンコードは↓

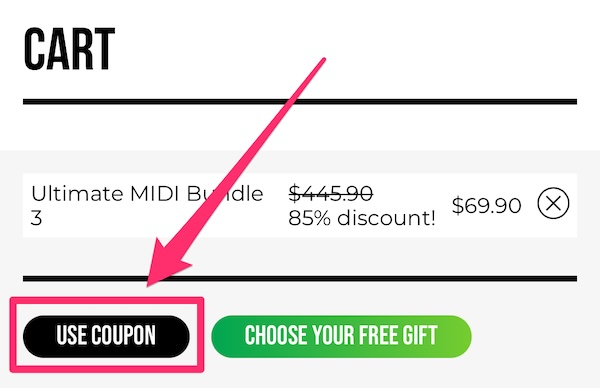

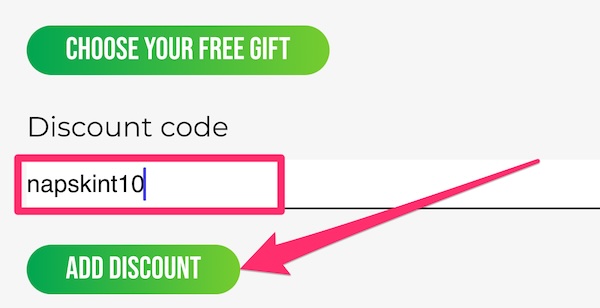

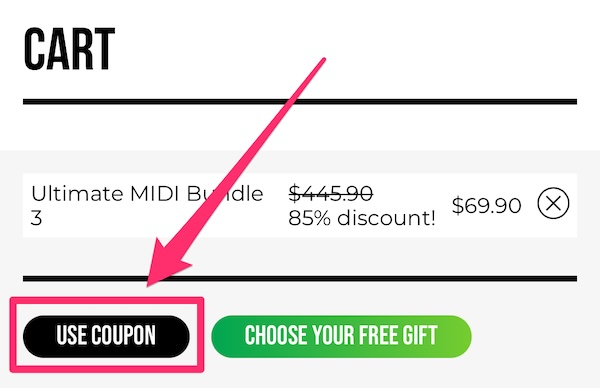

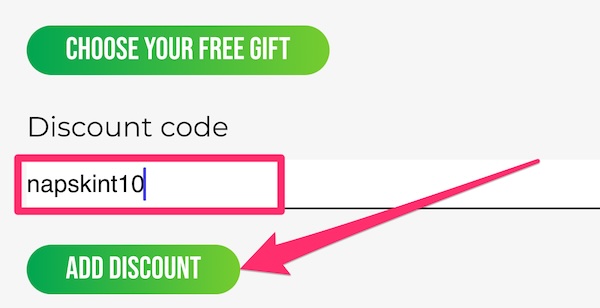

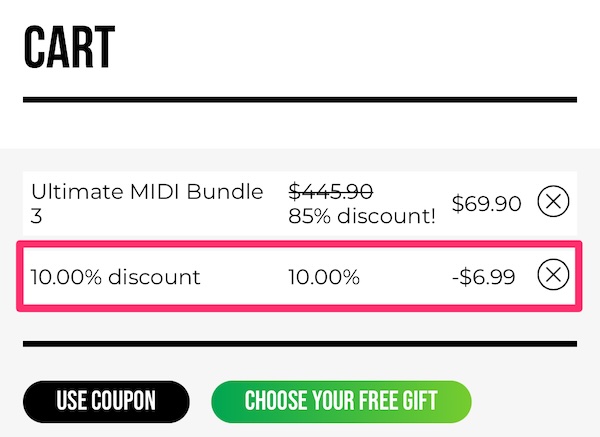

クーポンの使い方

カート内の「USE COUPON」から、クーポンコード(napskint10)を貼りつけ「ADD DISCOUNT」をタップすると

10%OFFが適用されます!

※クーポンコードの入力画面が見当たらない場合は、一度戻ってから再度カートを開いてください

コード進行がうまく思いつかない…

そんな悩みを感じたことはありませんか?

作曲の最初の一歩は、誰にとっても意外と重たく感じるものです。

特に音楽理論に自信がない場合、コード進行を考えるだけで手が止まってしまうこともあります。

そんなときに活躍するのが、W. A. Productionの「Chords」

この記事ではChordsの使い方や機能、他ツールとの違いまでわかりやすく解説します。

コード選びでつまずかない環境を手に入れたい方は、ぜひ参考にしてください。

Chordsとは?作曲をサポートするMIDIプラグインの全体像

Chordsは、コード進行を自動で生成してくれるMIDIプラグインです。

コード理論を知らなくても、直感的な操作で音楽の土台を作れるため、初心者でも迷わず使い始めることができます。

複雑な設定は不要で、クリック操作だけで自然なハーモニーを組み立てることが可能です。

そのため、インスピレーションが浮かばないときの強い味方になります。

Chordsでできることを一言でまとめると?

Chordsは「コード進行に悩まず作曲を始めたい人」のための時短ツールです。

単にコードを鳴らすだけでなく、曲の構造づくりまでサポートしてくれるのが特徴です。

しかもMIDIとして出力できるので、他の音源と組み合わせて本格的な制作にもすぐ移行できます。

コード進行生成:

最大8つのコードを自由に並べて曲の骨組みを作れる

コードタイプ選択:

メジャー・マイナー、セブンスなど豊富なコード種類に対応

キー設定:

楽曲の調(キー)を設定すれば、全体のコードが自動で調整される

MIDIエクスポート:

作成したコード進行をドラッグ操作でDAWに取り込める

リアルタイム試聴:

作成中にすぐに音を確認できるので、直感的な判断が可能

Chordsが向いている音楽ジャンルとその理由

ChordsはEDM向けとして開発されていますが、実際にはジャンルを問わず使えます。

テンポや雰囲気に合わせてコードを自由に調整できるので、J-POPやLo-Fi、バラードにも対応可能です。

音楽の雰囲気づくりに重要な“コード感”を、感覚的に調整できるのが強みです。

EDM(トランス、ハウスなど):

シンプルかつ繰り返しやすい進行を短時間で組み立てられる

J-POP:

定番のコード進行をベースに、キャッチーな展開を作りやすい

Lo-Fi:

テンポを落として感情的なコード進行をゆったりと組める

バラード・R&B:

複雑なコードや転調を自然に取り入れて雰囲気を出せる

ゲーム・アニメ系BGM:

雰囲気に合わせたシーン用のコードを即座に試せる

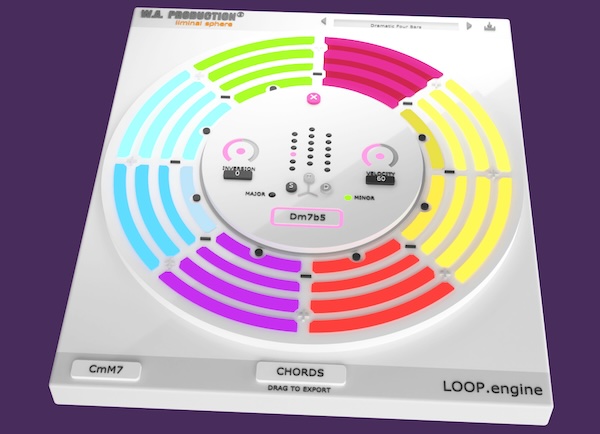

Chordsの基本構造と操作画面の特徴

Chordsの画面はとてもシンプルで、見た目でどこを操作すればいいのかが直感的にわかる作りになっています。

特に8セグメントによる構成は、曲の流れを一目で把握でき、構成の整理にも役立ちます。

細かな調整も各セグメントごとに行えるため、自分らしいコード進行が無理なく実現します。

セグメント配置:

最大8つのコードブロックを横並びにして進行を構築できる

コード変更ボタン:

各セグメントにTonic/Subdominant/Dominantを割り当てて、バランスのよい流れを作れる

コード形状調整:

メジャー/マイナーの変更、インバージョン指定などもセグメントごとに可能

グローバル設定:

全体のキー、長さ、テンポ、コード速度などを一括で調整できる

MIDIドラッグ機能:

完成した進行はワンクリックでDAWへMIDIファイルとして出力可能

W. A. Production「Chords」の価格

Chordsの使い方を初心者向けにステップ解説

Chordsは「使い方がわからないと難しそう」と思われがちですが、実際は非常にシンプルです。

基本の流れを押さえてしまえば、誰でもすぐにコード進行を作り始められます。

初めての方は、DAWへの読み込みからコードの配置、MIDIエクスポートまでの流れを一度体験してみるのがおすすめです。

DAWとの接続から起動までの手順

ChordsはVST/AU/AAX/VST3形式で提供されているため、主要なDAWとほぼすべて互換性があります。

基本的な導入手順に沿って進めれば、すぐに作曲に取りかかれます。

プラグインのインストール:

公式サイトからダウンロード後、プラグインフォルダに格納して認識させる

DAWの立ち上げ:

Logic、FL Studio、Ableton Liveなど、使用中のDAWを起動

MIDIトラックにChordsを挿入:

オーディオトラックではなく、MIDI専用トラックに適用

インストゥルメントと組み合わせる:

Chordsの出力をシンセやピアノ音源と接続する

再生ボタンで動作確認:

DAW側で再生するとChordsがコードを自動で演奏する

セグメント設定とコード選択の流れ

Chordsの核となるのが「セグメント」という構造です。

1セグメント=1コードと考えるとイメージしやすく、それぞれのコードを直感的に並べて曲の流れを作っていきます。

セグメントの追加/削除:

画面上部の+/-ボタンで簡単に増減可能(最大8つ)

コードの種類を選ぶ:

メジャー、マイナー、セブンスなどからワンクリックで選択できる

配置順の変更:

セグメントの順番はドラッグで自由に入れ替えが可能

トニック設定:

各コードをTonic/Subdominant/Dominantに割り当てて全体の構成を整える

インバージョン設定:

コード内の音を上下にずらし、響きを微調整できる

自動コード生成→MIDI出力までの一連の流れ

Chordsの最大の魅力は、作成したコード進行をそのままMIDIとして書き出せることです。

アイデアが浮かんだ瞬間に形にできるので、スピーディな制作が可能になります。

コードの試聴:

画面内の再生ボタンを押すと、設定したコード進行を確認できる

コード進行を完成させる:

複数のセグメントにコードを配置し、全体の流れを作成

演奏スピードの調整:

グローバル設定からBPMや再生速度を変更できる

MIDIとしてエクスポート:

セグメント全体をMIDIクリップとしてドラッグ&ドロップ可能

DAW上で音源と組み合わせる:

MIDIを音源トラックに貼り付ければ、即座に再生できる

Chordsの機能を徹底解説|直感操作の秘密

Chordsが多くのユーザーに支持される理由の一つは、「とにかく操作がわかりやすい」ことです。

複雑な理論を理解していなくても、見たまま・聞いたままの感覚でコード進行を組み立てられる仕組みになっています。

視覚的にも整理されたインターフェースにより、アイデアの実現がスムーズです。

最大8セグメントの自由な構成とは?

Chordsでは、最大8つのセグメントを並べて、自由なコード進行を作成できます。

各セグメントはコード1つに相当し、曲の展開に合わせて柔軟に変化をつけることが可能です。

これにより、短いフレーズから複雑な構成まで自在に対応できます。

セグメント数の選択:

作りたい曲の長さに合わせて1~8つのセグメントを自由に設定可能

コードの種類設定:

各セグメントに独立してコードの種類(例:Cメジャー、Am7など)を割り当てられる

同期再生機能:

DAWのBPMと自動で連携し、コード進行が常にテンポに合う

ループ再生:

8つのコード進行をループ再生してアイデアをブラッシュアップできる

削除・複製の簡便さ:

ワンクリックでセグメントを削除・複製でき、パターン作成が素早く行える

インバージョン・コード形状のカスタマイズ

インバージョンとは、コード内の音の順番を変えて響きを調整する方法です。

Chordsでは、各セグメントごとにこの設定が可能です。

これにより、同じコードでも印象の異なるサウンドを簡単に作り分けられます。

インバージョン範囲:

-6〜+6まで設定でき、ベース音やトップ音を自在に調整できる

コード形状の選択:

トライアドやセブンス、sus4、dimなどのコードタイプを自由に組み合わせ可能

コード内の音量バランス調整:

コードの各構成音のベロシティ(強さ)もセグメント単位で編集できる

リアルタイム試聴:

変更を加えるたびに即座に音を確認できるため、直感的な調整が可能

音域のオクターブ移動:

高すぎる、または低すぎる音を1オクターブずつ上下にシフトして音域を最適化

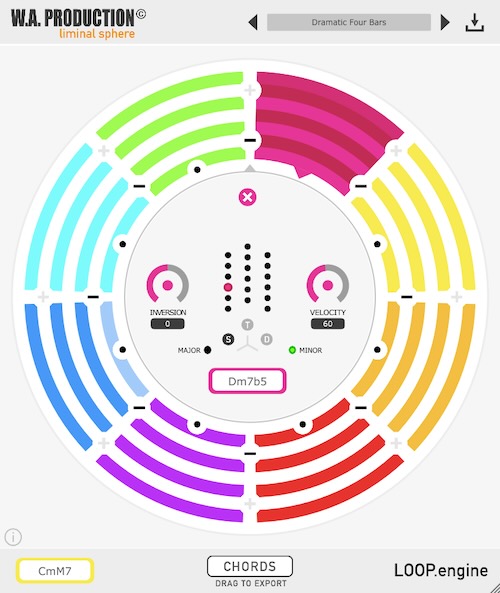

Tonic/Subdominant/Dominantの切り替え方

Chordsでは、コードの役割に応じてTonic(安定)、Subdominant(中間)、Dominant(緊張)の3タイプを簡単に切り替えられます。

これにより、音楽理論を知らなくても、自然なコード進行のバランスを整えることができます。

18個のコード候補ボタン:

画面中央に配置されたボタンから3種類の役割をワンクリックで選択可能

構成音の自動生成:

ボタンを押すだけで、選択したキーに適した構成音が瞬時に表示される

視覚的ガイド:

色分けされたボタンでコードの役割を一目で判別可能

誤選択の心配が少ない:

設定されたキーに合わないコードは表示されないため、理論ミスが起きにくい

プロっぽい進行の再現:

T→S→D→Tといった自然なコードの流れが簡単に組み立てられる

他の作曲支援ツールとの違いは?比較でわかる強みと弱点

作曲支援プラグインはさまざまな種類がありますが、それぞれに得意分野と使いやすさの差があります。

Chordsの特徴をより深く理解するためには、代表的なツールと比較して見るのが有効です。

特に「Scaler」や「Chords Pro」はよく検討対象に挙がるので、その違いを具体的に押さえておきましょう。

Chords vs Scaler:どっちを選ぶべきか?

Scalerは音楽理論の知識を活かした作曲をサポートする一方で、Chordsは“とにかく早くコード進行を形にしたい”というニーズに応えます。

目的や制作スタイルによって選び方が変わるため、自分の作業に合った方を選ぶことが重要です。

操作の手軽さ:

Chords(数クリックで進行作成が完了)

理論機能の豊富さ:

Scaler(スケール選定、テンション追加、コード補完などが強力)

コード進行の即興性:

Chords(試聴しながら直感で並べられる)

学習向きか即戦力か:

Scalerは理論を学びながら作れる、Chordsは理論を飛ばして即構築

エクスポートの柔軟性:

両者ともMIDIエクスポート対応、編集性に大きな差はない

ChordsとChords Proの違いを徹底比較

Chords Proは、Chordsの上位版として機能が追加された製品です。

見た目は似ていても、編集の自由度やプリセットの豊富さなどで明確な違いがあります。

制作スタイルによってはProを選んだ方が便利なケースも多いです。

セグメントの視認性:

Chords Proは拡張UIで作業エリアが広く、長い進行の管理がしやすい

コードライブラリ:

Proにはより多くのコードパターンとジャンル別プリセットが収録されている

プリセットの編集保存:

Chords Proでは独自のコード進行をプリセットとして保存可能

追加機能の有無:

Pro版にはコードサジェストやノート調整など、細かい補助機能が充実

価格とのバランス:

初めて使う人はChordsで十分。

頻繁に使うならProが効率的

Chordsは初心者にもおすすめ?リアルな使い心地と口コミまとめ

Chordsは音楽理論に詳しくない人でも扱いやすい設計になっているため、初心者からの評価も高いツールです。

とはいえ、実際に「本当に使えるの?」と気になる方も多いと思います。

ここでは、実際に使った人の感想や、初心者が感じやすいつまずきポイントをまとめました。

よくある疑問と初心者がつまずくポイント

Chordsは基本的にわかりやすいツールですが、初めて使う方にはいくつか注意すべきポイントがあります。

特にDAWとの接続やコードの理論的な意味に戸惑う方が多いため、最初にその辺りを押さえておくとスムーズです。

DAWとのMIDI接続に迷う:

MIDIトラックへの挿入や出力先の設定が初見ではわかりづらいことがある

コード名の理解に不安:

Cmaj7やBm7b5など、コードネームに慣れていないと選択に迷いやすい

ループがうまくはまらない:

DAWのBPMとChordsが同期していないと、再生タイミングがズレる

プリセットに頼りすぎる:

便利な反面、似たようなコード進行ばかりになるリスクがある

実際に使った人のレビュー・評価は?

ユーザーのレビューを見ると、「思っていたより簡単に使える」「インスピレーションが湧きやすい」といった前向きな声が多く見られます。

作曲の補助としてはもちろん、メインの制作ツールとしても活用されているケースがあるほどです。

初心者ユーザーの声:

「何も思いつかないときに、とりあえず音を出せるのがありがたい」

中級者の意見:

「使い方が単純だからこそ、思いついたコードをすぐに形にできる」

他ツールとの併用派:

「Scaler 2や音源と組み合わせて使うと、さらに幅が広がる」

プロのコメント:

「曲のイントロやサビの土台作りに使える。時短になる」

総合的な印象:

「万能ではないが、“最初の一歩”としては非常に価値が高い」

Chordsを最大限活用するための使い方アイデア集

Chordsは基本的なコード進行を自動生成するだけでなく、自分の音楽スタイルに合わせて自由にアレンジできる柔軟さも持っています。

ここでは、Chordsをもっとクリエイティブに活用するための実践的なアイデアをご紹介します。

曲作りを加速させるプリセットの活用法

Chordsには複数のプリセット進行が用意されており、それを起点に作曲を始めることができます。

時間がないときやアイデアが浮かばないときでも、プリセットを選ぶだけで自然な流れの曲作りがスタートできます。

ジャンル別プリセット:

EDM、Lo-Fi、ポップスなど、ジャンルに合った進行がすぐに呼び出せる

コード進行の微調整:

プリセットをそのまま使うのではなく、1~2コード変更するだけでオリジナリティを出せる

インスピレーションの起爆剤:

思いがけない進行が出てきて、新しいメロディのヒントになる

プリセットから自作進行へ:

慣れてきたらプリセットをベースにして、オリジナル進行を作る練習にもなる

テンポに合わせた調整:

プリセットを使うときは、自分の曲のBPMに合わせて再調整するのがポイント

MIDIの編集でさらに個性を出すコツ

Chordsで生成したMIDIはそのまま使っても十分効果的ですが、少し手を加えるだけで格段に「自分らしい」音楽になります。

コードのタイミングや構成音の調整をするだけでも印象が大きく変わります。

タイミングのずらし:

コードの出だしを少し前後させるだけで、より自然な人間っぽい演奏に近づける

ベロシティ変更:

強弱をつけることで、感情のこもった表現がしやすくなる

コードの一部削除:

あえて構成音を1~2音削ってシンプルにすることで、余白のある響きが生まれる

ノートの引き伸ばし/短縮:

各コードの長さを微調整して、リズム感を調整できる

別の音源と組み合わせる:

ピアノ、シンセ、パッドなど、異なる音色で試すことで雰囲気が一変する

EDM以外にどう使う?J-POPやLo-Fiでの事例

ChordsはEDM向けとして開発されたツールですが、工夫次第でさまざまなジャンルに応用できます。

特にメロディ重視のJ-POPや雰囲気を大切にするLo-Fiなどでも、違和感なく活躍します。

J-POPでの活用:

王道コード(I→V→vi→IVなど)をベースに、キャッチーな展開を作るときに便利

Lo-Fiでの活用:

テンポを落とし、メジャーセブンスやナインスなどの柔らかいコードを選ぶと雰囲気が出る

R&Bへの応用:

7thコードやsus4を使って、独特の浮遊感や粘りを演出しやすい

ゲームBGMの構成:

繰り返しやすい4コード進行を使い、場面ごとのテンションに応じた構成が作れる

アニメ曲のイントロ作成:

印象的な立ち上がり部分に、短いコードループを使ってキャッチーさを出せる

対応環境・システム要件

Chordsを使用するには、以下の環境が必要です。

お使いのPCやDAWが対応しているか、事前に確認しておくことをおすすめします。

Windows:Windows 8以降(64ビット対応)

macOS:macOS 10.13以降(64ビット対応)

AAXフォーマット:Pro Tools 11以降に対応

まとめ|Chordsは“作曲の第一歩”を軽くしてくれる便利ツール|DTMプラグインセール

今回の記事では、W. A. ProductionのMIDIプラグイン「Chords」について、機能・使い方・他ツールとの違いなどを詳しくご紹介しました。

以下に要点をまとめます。

- Chordsはコード進行を自動生成するMIDIプラグイン

- 最大8セグメントで直感的に進行を構築できる

- 操作が簡単なので初心者にも非常に使いやすい

- Scaler 2やChords Proとの違いを理解して選択することが大切

- プリセットやMIDI編集によって幅広いジャンルに対応可能

- 購入前には体験版で操作感を確認しておくのがおすすめ

このように、Chordsは「音楽理論は苦手だけど、曲を作ってみたい」「アイデアのきっかけがほしい」といった方にとって、強力な相棒となるツールです。

【当ブログ限定クーポン】

W. A. Production公式ページで全ての製品に利用できる「当ブログ限定10%OFFクーポン」を配布します!

この記事のURLから公式ページに行き、ご利用ください!

クーポンコードは↓

クーポンの使い方

カート内の「USE COUPON」から、クーポンコード(napskint10)を貼りつけ「ADD DISCOUNT」をタップすると

10%OFFが適用されます!

※クーポンコードの入力画面が見当たらない場合は、一度戻ってから再度カートを開いてください