ディレイをかけても、なんだか物足りない

もっと立体感や広がりを出したい

そんなふうに感じたことはありませんか?

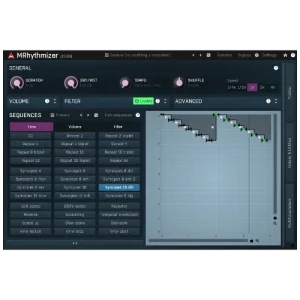

普通のディレイでは再現しきれない空間演出や動きのある音像を、柔軟かつ直感的に実現できるのが MeldaProductionの『MDelayMB』 です。

この記事では、MDelayMBの魅力や使い方、音作りの実例まで詳しく紹介していきます。

「自分だけの音」を作りたい方は、ぜひ最後まで読んでみてください。

価格:$54.00

Plugin Boutiqueでの購入手順

特典のもらい方・ポイントの使い方

Plugin Boutiqueで買い物をすると、有料プラグインが1つ無料でもらえます。

無料なので、必ずもらっておきましょう!

※プレゼントされる製品は、月ごとに変わります。

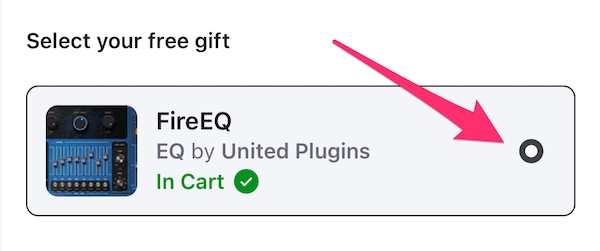

購入するプラグインをカートに入れます。

カートに進んだら「See Gift」をタップし、ほしいプラグインを選びます。

無料で追加されました。

【ポイント利用方法】

Plugin Boutiqueを利用すると貯まる「Virtual Cash(ポイント)」を適用すると、割引されます。

MDelayMBとは?基本情報と他との違いを理解する

MDelayMBは、MeldaProductionが開発したマルチバンド・ディレイプラグインです。

通常のディレイとは異なり、最大6つの周波数帯を個別に処理できるため、音に動きと立体感を加えることが可能です。

さらに、独自のモジュレーション機能や2つのユーザーインターフェースを備えており、初心者から上級者まで幅広く活用できます。

MDelayMBの特徴と基本概要

MDelayMBは、ただのディレイではありません。音を6つの周波数帯に分け、それぞれに異なるディレイ処理を加えることができます。

しかも、簡単操作のEasyモードと細かく調整できるEditモードを切り替えられるため、使い方の幅がとても広いのが特長です。

そのため、初心者はプリセットでサクッと使い始められ、上級者は緻密な音作りに没頭できます。

- 最大6バンドのスペクトラム別処理が可能

- デュアルUI設計(Easyモード/Editモード)でレベルに応じた操作ができる

- 豊富なプリセットとスマートなランダマイズ機能

- 各バンドごとに異なるディレイやフィルターの適用が可能

- モジュレーター(LFO、ランダム、フォロワーなど)で動きのある音作りができる

他のディレイプラグインとの違い

多くのディレイプラグインは、全体の音に対して一括でエフェクトをかける仕組みです。

しかし、MDelayMBは音の周波数ごとに細かく処理できる「マルチバンド方式」を採用しています。

このことから、単純なエコー効果だけでなく、音像の奥行きや空間のコントロールまで実現できる点が大きな違いです。

また、自由度の高いモジュレーション機能により、動きのある音やリズム感も簡単に演出できます。

- 一般的なディレイ:

全体に均一なディレイをかける - MDelayMB:

周波数帯ごとに異なるディレイやエフェクトを適用可能 - 一般的なUI:

設定項目が固定的で操作が難しい - MDelayMB:

用途別にUIを切り替えられ、直感的にも詳細にも操作可能 - 他社製:

モジュレーションが制限的 - MDelayMB:

複数のモジュレーターを自由に組み合わせ可能

MeldaProduction「MDelayMB」の価格

価格:$54.00

Plugin Boutiqueでの購入手順

特典のもらい方・ポイントの使い方

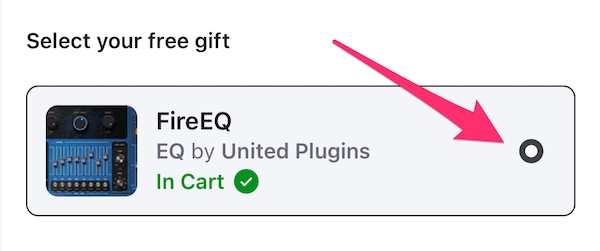

Plugin Boutiqueで買い物をすると、有料プラグインが1つ無料でもらえます。

無料なので、必ずもらっておきましょう!

※プレゼントされる製品は、月ごとに変わります。

購入するプラグインをカートに入れます。

カートに進んだら「See Gift」をタップし、ほしいプラグインを選びます。

無料で追加されました。

【ポイント利用方法】

Plugin Boutiqueを利用すると貯まる「Virtual Cash(ポイント)」を適用すると、割引されます。

EasyモードとEditモードの違いを徹底解説

MDelayMBには「Easyモード」と「Editモード」の2つのユーザーインターフェースが用意されています。

どちらも同じプラグインですが、操作性や使える機能の範囲が大きく異なるため、自分のスキルや目的に応じて選ぶことが重要です。

Easyモードは、よく使うパラメータだけが表示されるシンプルな画面構成で、素早く音作りを始めたいときに便利です。

一方、Editモードは全機能を細かく設定でき、音に徹底的にこだわりたい方に向いています。

- Easyモードでは、

プリセットごとに設定された「マクロノブ」が表示され、数個のノブを回すだけで音作りが完結します。

たとえば「Vocal Soft Delay」などは、ボーカルに自然な残響を加えるための最適化済みコントロールが用意されています。 - Editモードに切り替えると、

すべての内部パラメーター(各バンドのディレイタイム、フィードバック、フィルターの種類、モジュレーション設定など)にアクセスでき、音を完全に自分仕様に調整できます。 - Easyモードのプリセットは視覚的にも分類されており、

たとえばボーカル用・ドラム用・リズムパート用などが色分けされて表示されるので、迷わずに目的のサウンドにたどり着けます。 - Editモードでは、

マルチバンドのクロスオーバー周波数を自由に調整したり、各バンドに異なるモジュレーターを割り当てることができ、複雑なサウンドデザインが可能になります。 - Easyモードで作成したサウンドは、

Editモードでさらに微調整できるため、まずは簡単に音作りして、必要に応じて“中を覗いて”調整するという使い方もおすすめです。

Easyモードの使いやすさと活用シーン

MDelayMBのEasyモードは、最小限の操作で最大限の効果を得たいユーザーに向けたインターフェースです。

特定の用途に最適化された「アクティブプリセット」と、視覚的に整理されたシンプルな画面構成により、迷わずに操作を始められます。

とくに「即戦力」として活用しやすく、スピード重視の現場や初心者にとって非常に有用です。

そのため、制作中にサッと雰囲気を試したい場面や、直感的に音作りをしたいときに重宝されます。

- ボーカル処理に特化したプリセットでは、

「De-Ess Vocal」や「Vocal Stereo Delay」などがあり、サ行の処理や立体感の演出が簡単にできます。

ノブを1〜2つ動かすだけで、自然な空間が生まれます。 - ドラムに使える「Drum Tight Delay」や「Snare FX」は、

パーカッシブな音にテンポ感と空間を加えたいときに便利です。

プリセットを選ぶだけでタイトなディレイ感を得られ、ミックスが引き締まります。 - 「Rhythm Motion」や「Ambient FX」などの

リズム用プリセットは、コードパッドやアルペジオに動きを与えるのに最適です。

モジュレーションの動きもあらかじめ仕込まれており、設定いらずでリズミカルな効果が得られます。 - EasyモードはUIが非常に見やすく、

各ノブのラベルも明快です。設定の意味がわかりやすいため、初心者でもパラメーターの役割を自然に理解しながら操作できます。 - プリセットにはカラーコードが付いており、

例えば「緑」はボーカル向け、「赤」は特殊効果系というように目的別に見つけやすくなっています。

Editモードでできること、どこまで深堀できる?

Editモードは、MDelayMBのすべての機能にアクセスできる“本気の音作り”のためのインターフェースです。

各バンドのディレイパラメータから、フィルターやモジュレーターの詳細設定まで、あらゆる要素を自在にコントロール可能です。

細部にこだわるサウンドデザインや、トラックごとの緻密な調整に最適です。

その結果として、プリセットでは得られない“自分だけの音”を創り出すことができます。

- 各バンドに個別のディレイタイムを設定できるため、

低域はゆったり、高域は細かくというように、周波数帯ごとに異なる残響感を作れます。

これは通常のディレイでは不可能な処理です。 - バンドごとにフィードバック、

フィルター(ローパス、ハイパス、バンドパス)、パンニングの調整が可能です。

たとえば中域だけ左右に振って、空間的な広がりを強調することもできます。 - スペクトラムクロスオーバーのポイントも自由に調整できるため、

自分の音源に最適な帯域設定が行えます。

こうして帯域ごとの明瞭度を保ちつつ、エフェクトの効き具合を最適化できます。 - モジュレーションセクションでは、

LFOやランダマイズ、フォロワーなどを使って、パラメータに動きを加えることができます。

たとえば、フィードバック量を周期的に変化させて幻想的な揺らぎを演出することも簡単です。 - ミッド/サイド処理やステレオスプレッド、

サチュレーションやリミッターなど、付加的な音質調整機能もすべてここで操作可能です。

これにより、単なるディレイ以上の“音の加工ツール”として活用できます。

両モードの切り替えと使い分けのコツ

MDelayMBの魅力のひとつは、EasyモードとEditモードをワンクリックで切り替えられることです。

これにより、制作の進行状況や用途に応じて、手軽さと自由度のバランスを取りながら作業できます。

特に「まずはざっくり作って、後から詰める」というスタイルにとても適しています。

そのため、はじめは簡単に音作りをスタートして、気になる部分だけ深掘りするという流れが非常にスムーズです。

- プリセットを選ぶ際はEasyモードで試聴し、

「なんとなくいい感じ」と思ったらEditモードに切り替えて、細かな帯域やフィードバック設定を調整すると効率的です。 - 時間がないときや参考トラックに近づけたいときは

Easyモードだけで完結できます。特にボーカル処理やドラムの空間づくりなど、定番の用途には十分対応可能です。 - 「もっと音に個性を出したい」

と感じたらEditモードに移行し、モジュレーションを加えることで、プリセットでは得られない唯一無二の動きを演出できます。 - 曲全体を把握する段階では

Easyモードで各トラックの空間処理をざっくり決めて、ミックス段階でEditモードに切り替えて微調整するのも効果的な使い方です。 - Ctrlキーを押しながら

Editボタンをクリックすると、EasyモードとEditモードを同時に表示できます。

パラメータの変化を目視しながら音作りを進めたい場面では、この機能が特に役立ちます。

MDelayMBの6バンド処理とスペクトラム制御の実力

MDelayMB最大の特徴ともいえるのが、最大6つの周波数帯域を個別に処理できるマルチバンド機能です。

一般的なディレイでは全体に一律の効果がかかりますが、MDelayMBでは帯域ごとに異なるディレイタイムやフィードバック、パンなどを自由に設定できます。

その結果、より立体的で動きのある音像が作れ、ミックスの中で「ちょうど良い存在感」を持つサウンドが実現しやすくなります。

- 6つのバンドは自由にオン・オフ可能で、

必要な帯域だけを処理することができます。

たとえば中高域だけディレイをかけて、低域はタイトに保つという処理が簡単に行えます。 - 各バンドには、

独自のディレイタイム、フィードバック、パンニング、フィルターが設定可能です。

たとえば低域はセンター寄りで長め、高域は左右に振って短め、など空間表現を自由にデザインできます。 - クロスオーバーポイント(バンドの境目)も自由に動かせるので、

自分の音源やトラックに合わせて最適な帯域分けができます。

こうして、エフェクトの効き具合をより自然に整えることができます。 - パラレル処理が可能なため、

エフェクトのかかった音と原音のバランスも調整しやすく、透明感のある仕上がりにできます。 - 各バンドに独立したモジュレーターを割り当てることもできるため、

帯域ごとに動きのあるディレイ表現を作ることが可能です。

各バンドに異なる処理を加える仕組みとは

MDelayMBの最大の魅力は、音を複数の帯域に分割し、それぞれに異なるディレイやエフェクトを適用できる点です。

これは「クロスオーバー」機能によって可能になっており、周波数帯ごとの特性に合わせた音作りができるようになっています。

こうして、1つのディレイプラグインでありながら、まるで6つの異なるディレイを同時に使っているかのような高度なサウンドコントロールが実現されているのです。

- バンドは最大6つまで有効化でき、

例えば「低域」「中低域」「中域」「中高域」「高域」「超高域」など、自分の楽曲に合った細かい分割が可能です。 - 各バンドごとにディレイタイムを自由に設定できるため、

「ベースラインは遅めでどっしり」「ハイハットは短めで軽快」など、帯域ごとのキャラクターに合わせた処理ができます。 - パンニング設定も独立しており、

中域は中央に、高域は左右に広げるなど、音の配置を立体的に調整できます。

その影響でミックスの中で自然な広がりを感じられます。 - 各バンドには専用のフィルター

(ハイパス・ローパス・バンドパスなど)を適用でき、帯域の成分をさらに整えながらディレイ効果を加えることができます。 - また、バンドごとにLFOやエンベロープなどのモジュレーションを追加できるため、

音の動きや変化を複雑にコントロールすることも可能です。

スペクトラムクロスオーバーの活用例

MDelayMBの「スペクトラムクロスオーバー」は、周波数帯を自由に分割できる機能です。

この機能を使うことで、音の帯域ごとに異なる処理を行えるだけでなく、トラック全体のバランスや奥行きを調整することが可能になります。

このおかげで、従来の一律なディレイでは難しかった“音の整理”と“空間演出”が、より直感的かつ効果的に行えるようになります。

- ボーカルの中高域だけにディレイをかけたいときは、

クロスオーバーを使って2~3kHz以上の帯域を分離し、そこにのみ効果を適用することで、声の芯を保ちながら広がりを出すことができます。 - ベースの低域にディレイをかけると音がにごりやすいですが、

クロスオーバーで100Hz以下を除外し、中低域だけに軽めのディレイを入れることで、リズムを壊さずに厚みを出すことができます。 - ハイハットやシンセの高域に対しては、

クロスオーバーで6kHz以上を抽出し、左右に広がる短めのピンポンディレイを適用することで、ステレオ感を強調できます。 - ギターのような広帯域の楽器では、

3~4バンドに分割して、それぞれ異なるフィードバックとディレイタイムを設定することで、より豊かで立体的な音像が作れます。 - EDMやLo-fiのように“動きのある空間”が求められるジャンルでは、

バンドごとにクロスオーバーを調整しながら、LFOと組み合わせて音をうねらせるような演出も可能です。

モジュレーション機能の可能性と実践例

MDelayMBには、LFO(低周波オシレーター)やエンベロープフォロワー、ランダマイザーなど、音に動きを加えるための多彩なモジュレーション機能が搭載されています。

これらを使うことで、単調なディレイ処理から脱却し、常に変化する“生きた音”を作り出すことができます。

そうすることで、トラックに深みや動きが加わり、よりプロフェッショナルな仕上がりを実現できます。

- LFO(Low Frequency Oscillator)は、

フィードバックやディレイタイムなどのパラメータに周期的な変化を加えることができます。

たとえばテンポに同期させて周期的にパンを動かせば、トラックに自然な揺らぎが生まれます。 - エンベロープフォロワーは、

入力音の強弱に応じてモジュレーションをかける仕組みです。

たとえば、強く弾いたときだけディレイが深くかかるようにすれば、ダイナミックで表情豊かなサウンドに仕上がります。 - ランダマイザーは、

指定した範囲内でパラメータを自動的にランダム変化させます。

これにより、同じフレーズでも毎回ニュアンスが変わり、特にLo-fiやアンビエント系の制作に効果的です。 - ピッチフォロワーやオーディオ入力をトリガーにしたモジュレーションも可能で、

たとえばベースのピッチに応じて高域のディレイタイムを変化させるような、変則的な動きも実現できます。 - モジュレーターは複数を同時に使用でき、

しかも各バンドごとに異なる設定が可能です。

そのため、帯域ごとに異なる動きのあるディレイ効果を組み合わせた、複雑かつ魅力的な音作りができます。

LFO・ランダマイズ・フォロワーの使い方

MDelayMBのモジュレーターは、「ただ動きをつける」だけでなく、サウンドデザインに“自然な変化”や“予測できないニュアンス”を加えることができます。

中でもよく使われるのが、LFO、ランダマイザー、そしてエンベロープフォロワーです。これらをうまく組み合わせることで、音に個性と奥行きを持たせることができます。

このことから、単なるディレイエフェクトの枠を超えた、動きある音作りが可能になります。

- LFO(Low Frequency Oscillator)

一定の周期でパラメーターを変化させるモジュレーターです。

テンポに同期させてフィードバック量を揺らすと、リズムに合わせてディレイが“呼吸する”ような効果が生まれます。

また、パンを左右に揺らすと空間的な動きが加わり、ステレオ感が増します。 - ランダマイザー

設定した範囲内でパラメーターを自動的にランダム変化させます。

たとえばディレイタイムを微妙に変化させると、アナログディレイのような“偶然の揺れ”を再現できます。

Lo-fi系やアンビエントトラックでは、この不安定さが独特の雰囲気を作ります。 - エンベロープフォロワー

入力音の音量変化に応じてパラメーターを動かすモジュレーターです。

強く演奏した時にディレイが深くかかるよう設定すれば、演奏の抑揚に応じた“反応する空間”を演出できます。

ボーカルやアコースティック楽器との相性が特に良いです。 - 組み合わせ技

LFOとランダマイザーを同時に使えば、周期的な動きの中にもランダム性が加わり、より有機的で自然な変化が得られます。

これにより、同じフレーズを繰り返しても毎回違った印象に仕上げられます。

自動化による動きのある音作り

MDelayMBは、DAW(デジタルオーディオワークステーション)側のオートメーションに加えて、内部のモジュレーター機能を使った“自動化”が非常に強力です。

手動で動きを描くのではなく、音源の入力やテンポ、ランダム要素などに基づいて、リアルタイムでパラメーターを動かすことができます。

このことから、まるで自動的に生きているかのような、動きのある音作りが可能になります。

- テンポに連動した自動変化

モジュレーターのLFOをテンポ同期モードに設定することで、たとえばフィードバックやディレイタイムをリズムに合わせて揺らすことができます。

これにより、グルーヴを崩さずに自然な動きを加えられます。 - 音量に反応する自動調整

エンベロープフォロワーを使えば、入力音の強弱に応じてディレイの深さやフィルターの開き具合を変化させることができます。

静かな部分では控えめに、盛り上がった場面では広がるような“動的な空間”を演出できます。 - ランダムな揺らぎを生む設定

ランダマイザーをフィードバックやパンに割り当てることで、毎回少しずつ違う効果が得られます。

こうして、機械的な反復から脱却し、よりナチュラルで飽きのこない音作りができます。 - バンドごとの自動変化

たとえば低域には周期的なパンニング、高域にはピッチに応じたディレイタイムの変化を設定するなど、帯域ごとに別々の動きを持たせることが可能です。

これにより、ミックス内でも埋もれず、個性が際立つサウンドになります。 - DAWのオートメーションとの併用

MDelayMB内の自動化とDAWのパラメーターオートメーションは併用可能です。

例えば、曲のサビ前だけモジュレーションを深くするなど、演出に応じたコントロールが柔軟に行えます。

MDelayMBの使い方・ジャンル別おすすめ設定例

MDelayMBは、機能が多彩なぶん「どんなジャンルでどう使えば良いのか?」と迷うこともあるかもしれません。

しかし、バンドごとの処理やモジュレーション、フィルター制御を組み合わせれば、どの音楽ジャンルにも柔軟に対応できます。

ここでは、特に効果を発揮しやすいジャンルとその設定例を紹介します。

このおかげで、ただのディレイでは表現できなかった“ジャンル特化の音作り”がグッと現実的になります。

- ボーカル(ポップス/バラード)

中高域に軽めのディレイを設定し、ローカットフィルターで明瞭度を保ちます。

さらに微細なLFOでフィードバックを揺らせば、ナチュラルで空気感のある広がりを演出できます。 - ドラム(ロック/エレクトロ)

スネアやハイハットに短めのディレイをかけ、左右に広がるようパンを調整します。

低域はディレイをオフにしてタイトに保つのがポイントです。テンポ同期型のLFOでリズミックな動きを加えると効果的です。 - ベース(ファンク/R&B)

中低域にのみディレイをかけ、フィードバックを短めに設定します。

アタック感を殺さず、グルーヴ感を保ったまま音に厚みを加えることができます。

ランダマイズで若干の変化を加えると“ノリ”が生まれます。 - シンセ・パッド(アンビエント/Lo-fi)

4~6バンドに分け、それぞれに異なるディレイタイムとモジュレーションを適用します。

ランダムなフィードバック変化とLFOによるパンの揺れを組み合わせると、幻想的で浮遊感のある音が作れます。 - ギター(ポップロック/インスト)

中域中心にショートディレイをかけると、クランチ系でも輪郭が引き立ちます。

高域にリバーブライクな長めのディレイをかけ、Editモードで左右に振ると、広がりのある“ステレオギター”が完成します。

ボーカルに使うとどう変わる?

MDelayMBは、ボーカル処理においても非常に強力なツールです。

一般的なディレイでは難しい“空気感”や“ステレオの広がり”を、帯域ごとに調整することで自然かつ効果的に演出できます。

特に、歌声の明瞭さを保ちながら、残響や広がりを付加したい場合に真価を発揮します。

その結果として、埋もれないけれど馴染む、そんなバランスの良いボーカル処理が実現できます。

- 中高域だけにディレイをかける設定

クロスオーバーを使用して2kHz以上の帯域を抽出し、そこだけにディレイを適用することで、声の芯を保ちつつ、空間的な広がりを加えることができます。 - フィルターでディレイの音を軽くする

ディレイ音にローパスフィルターをかけて高域をカットし、ささやくような響きに仕上げれば、主旋律を邪魔せず柔らかく溶け込む演出が可能になります。 - ステレオパンで左右に広げる

ディレイの出力を左右に振ることで、中央にあるボーカルを支える形で音像の横幅を広げられます。

パンの幅や左右のタイミング差を調整することで、より自然な広がりが得られます。 - Easyモードのプリセットを使った即戦力処理

「Vocal Stereo Delay」や「Vocal Delay & Reverb」などのプリセットを使えば、パラメーターを細かくいじらなくても、すぐにプロっぽい仕上がりが得られます。 - Editモードで表現力をさらにアップ

フィードバック量をLFOで周期的に揺らすことで、声に“うねり”や“温度感”のようなニュアンスを加えることもできます。

ドラム・ベースでの使い方とコツ

MDelayMBは、ドラムやベースといったリズム楽器の処理にも非常に相性が良く、アタック感を活かしつつ奥行きを加えることで、ミックス全体のグルーヴ感を向上させます。

帯域ごとの処理やフィードバックの調整ができるため、“空間は作りたいけど音像は崩したくない”というニーズにも対応できます。

このように、輪郭を残しながら空間をコントロールするのにぴったりのツールです。

- スネアに短めのディレイを加える

中域だけを選んでディレイタイムを100ms前後に設定し、パンを左右に振ることで、打点がくっきりしつつ広がりを感じるスネアサウンドになります。

ステレオ感を強調したいときにも有効です。 - ハイハットにテンポ同期ディレイを適用

高域を抽出し、1/8や1/16テンポのディレイをかければ、リズムに“跳ね返り”のようなニュアンスが加わります。

LFOでフィルターを揺らすと、さらに躍動感が増します。 - キックやロータムの低域処理は慎重に

低域のディレイは濁りやすいため、100Hz以下はディレイをオフにするか、フィードバックを極端に短く設定することで、タイトさを損なわずに厚みだけを加えられます。 - ベースには中低域ディレイをうっすら追加

150〜300Hzあたりを対象に、軽めのフィードバックと1/4拍前後のディレイタイムで処理すると、ノリを壊さずに音に“芯”と“余韻”が加わります。

これが原因でグルーヴが立体的になります。 - ランダマイザーを活用して自然な揺れを演出

スネアやタムのパンやタイミングにランダム性を加えることで、打ち込み特有の単調さを回避し、人間らしい“ゆれ”が生まれます。

アンビエントやLo-fiへの応用術

MDelayMBは、質感や空気感を重視するアンビエントやLo-fi系の音楽とも非常に相性が良いプラグインです。

ディレイ効果に加え、帯域ごとのフィルターやモジュレーションを駆使することで、ゆらぎのある、没入感の高い音空間を作り出せます。

このおかげで、ただディレイを加えるだけでなく“質感をデザインする”ことが可能になります。

- 6バンド処理で空間のレイヤーを作る

全帯域を4〜6バンドに分けて、それぞれに異なるディレイタイムやパンニングを設定することで、音が層のように重なり合い、奥行きのあるサウンドが完成します。 - LFOやランダマイズで“偶然性”を演出

ディレイタイムやフィルターカットオフに対してLFOやランダマイザーをかけると、毎回違う動きが生まれ、手作り感や人間味のあるサウンドが得られます。

これはLo-fiとの親和性が特に高いです。 - ディレイ音をフィルターでくぐらせる

各バンドのディレイ出力にローパスやバンドパスフィルターをかけると、音の角が取れ、空間に“とけ込む”ような柔らかい質感に仕上がります。

アンビエントパッドやフィルムスコア向きの処理です。 - 低域を排除し、浮遊感を強調する

100Hz以下の帯域を完全にカットし、中高域だけでディレイを構成することで、物理的な重みを感じさせない“ふわふわと漂う”ような音に変化します。

シンセパッドやボーカル処理に最適です。 - 高域にわずかなステレオディレイを加える

6kHz以上の高域に、わずかなディレイと左右のパンニングを加えると、空間に繊細なキラメキが乗ります。

Lo-fiのノイズ混じりのテクスチャにも自然に馴染みます。

こんな人にMDelayMBはおすすめ

MDelayMBは、機能の豊富さと柔軟な設計により、幅広いユーザー層にマッチするプラグインです。

ただし特に恩恵を感じやすいのは、「音作りに深く関わりたい人」や「表現力を一歩引き上げたい人」です。

操作が難しいという印象があるかもしれませんが、Easyモードの存在によって、初心者でも安心して使い始められます。

このことから、以下のようなユーザーには特に強くおすすめできます。

- 初心者だけど本格的なディレイ処理をしてみたい人

Easyモードと多彩なプリセットがあるため、操作に慣れていなくても安心。

まずはプリセットをベースに音作りが可能です。 - 音作りにこだわりたい中級者以上のクリエイター

Editモードでは細部まで調整できるため、他のディレイではできない表現を追求できます。

特にマルチバンド処理とモジュレーションの組み合わせは、自由度が非常に高いです。 - 他のディレイでは物足りなくなってきた人

1つのディレイ設定では表現しきれない音に対して、MDelayMBは帯域ごとに異なるディレイを適用できるため、音に奥行きや複雑さを加えたい人に最適です。 - トラックメイカーやサウンドデザイナー

音像を構築したり、空間の広がりをデザインしたりする工程において、MDelayMBは理想的なツールです。

ジャンルを問わず、創造的な処理が可能になります。 - Lo-fi、アンビエント、EDMなど“質感”にこだわるジャンルの制作者

モジュレーションやフィルター、ディレイの微調整を駆使することで、表現力豊かなサウンドを簡単に生み出すことができます。

MDelayMBの購入前に知っておきたい注意点

MDelayMBは非常に高機能で魅力的なプラグインですが、そのぶん導入する前に確認しておくべきポイントもいくつかあります。

購入後に「思っていたのと違った」と感じないためにも、事前に以下の点をチェックしておくことをおすすめします。

このような点を理解しておくことで、より納得したうえで安心して導入できます。

- 機能が多く、最初は戸惑うかもしれない

Editモードでは非常に多くの設定項目があるため、音作りに慣れていない場合は圧倒されることも。

ただしEasyモードを使えばすぐに慣れるケースがほとんどです。 - CPU負荷が高めになる場合がある

特に6バンドすべてを有効にし、モジュレーションを多数使用した場合はCPUに負担がかかることがあります。

プロジェクトの規模やPCスペックによっては凍結(フリーズ)やバウンスも検討が必要です。 - プリセットの読み込みにやや時間がかかることがある

初回起動や大量のプリセットを一度に読み込む場面では、動作が一瞬重く感じることがあります。

作業前にいくつかお気に入りを登録しておくとスムーズです。 - UIの細かい調整がやや独特

フェーダーやノブの操作感が一般的なプラグインと少し異なるため、慣れるまでに少し時間がかかるかもしれません。

特にEditモードでのマウス操作は慣れが必要です。 - セール時期を狙うとコストパフォーマンスが高い

通常価格でも十分な性能がありますが、MeldaProductionは頻繁にセールを開催しており、半額以下で入手できるタイミングもあります。購入時期は要チェックです。

システム要件

MDelayMBは、高性能なエフェクトプラグインである反面、ある程度のPCスペックが必要です。導入前に使用環境が対応しているかを必ず確認しておきましょう。

以下に、MeldaProductionが公式に発表しているシステム要件をまとめました。

このような動作環境を満たしていれば、MDelayMBの全機能を安定して使用することが可能です。

- 対応OS

- Windows:Windows 8 以降(64bit)

- macOS:macOS 10.14 Mojave 以降(64bit、Apple Siliconネイティブ対応)

- 対応プラグインフォーマット

- VST / VST3 / AU / AAX

- すべて64bitのみ対応

- ホストアプリケーション

- VST/AU/AAXに対応している主要なDAW(Ableton Live、Cubase、Logic Pro、Studio One、FL Studio など)

- CPU要件

- SSE2をサポートするIntelまたはApple Silicon(M1/M2)プロセッサ

- 複雑なモジュレーションやマルチバンド処理を多用する場合は、マルチコアCPUを推奨

- RAMとディスク容量

- 最低2GBのRAM(推奨4GB以上)

- 約1GBの空きディスク容量が必要(インストーラー含む)

- インターネット接続

- ライセンス認証やソフトウェアのアップデート時に必要

まとめ:MeldaProduction「MDelayMB」スペクトラム別処理で信じられないほど豊かな結果を!6バンド処理プラグインのデュアルUI設計とモジュレーション機能で実現する次世代サウンドデザイン|DTMプラグインセール

MDelayMBは、単なるディレイにとどまらず、マルチバンド処理・モジュレーション・デュアルUIを備えた“次世代型ディレイプラグイン”です。

初心者にもやさしく、上級者にも深く刺さるその多機能ぶりを、実用例とともに解説してきました。

以下に要点を整理します。

- MDelayMBは最大6バンドで個別処理できるディレイプラグイン

- EasyモードとEditモードの切り替えで、初心者にも扱いやすい

- モジュレーター機能が非常に豊富で、動きのある音作りが可能

- クロスオーバー設定により、帯域ごとに効果を調整可能

- ジャンル別(ボーカル、ドラム、Lo-fiなど)の活用例も多彩

- 負荷や操作性など注意点もあるが、慣れれば強力な武器になる

音作りに行き詰まったとき、「あと一歩、何かが足りない」と感じたら、

それを埋めてくれるのが、MDelayMBかもしれません。

この記事を参考に、ぜひあなたの音楽に新しい“奥行き”を加えてみてください。

価格:$54.00

Plugin Boutiqueでの購入手順

特典のもらい方・ポイントの使い方

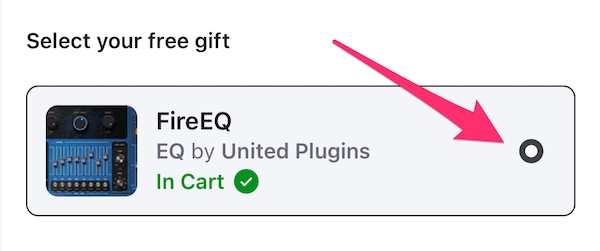

Plugin Boutiqueで買い物をすると、有料プラグインが1つ無料でもらえます。

無料なので、必ずもらっておきましょう!

※プレゼントされる製品は、月ごとに変わります。

購入するプラグインをカートに入れます。

カートに進んだら「See Gift」をタップし、ほしいプラグインを選びます。

無料で追加されました。

【ポイント利用方法】

Plugin Boutiqueを利用すると貯まる「Virtual Cash(ポイント)」を適用すると、割引されます。